1 0 0 0 OA 爪甲剥離症

- 著者

- 東 禹彦

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.5, pp.369-378, 1972 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 50

1 0 0 0 OA Gut Microbiota and Coronary Artery Disease

- 著者

- Tomoya Yamashita Takuo Emoto Naoto Sasaki Ken-ichi Hirata

- 出版者

- 一般社団法人 インターナショナル・ハート・ジャーナル刊行会

- 雑誌

- International Heart Journal (ISSN:13492365)

- 巻号頁・発行日

- pp.16-414, (Released:2016-11-04)

- 被引用文献数

- 52

Gut microbiota have been attracting increased attention in many fields of medicine recently. We can perform a comprehensive analysis of gut microbiota using next-generation sequencing techniques together with bioinformatics technology, which expands our knowledge of a large ecosystem consisting of a host and gut microbiota. We summarize some reports about the correlations between gut microbiota and metabolic disorders, particularly atherosclerosis, and discuss future directions for the diagnostic or therapeutic potential of gut microbiota. To take simple examples, we demonstrated that the order Lactobacillales was significantly increased; while the phylum Bacteroidetes was significantly decreased in coronary artery disease (CAD) patients compared with controls or healthy volunteers. The characteristics of gut microbiota in type 2 diabetes and dyslipidemia have been reported. However, these studies have limitations, and the biological significance of gut microbiota and the causal relationships are still controversial. We hope the reports listed in this review article might lead to the development of a novel therapy to prevent CAD via modulating gut microbiota or their metabolites.

- 著者

- Polona SMRKOLJ Vekoslava STIBILJ Ivan KREFT Emese KAPOLNA

- 出版者

- (社)日本分析化学会

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.12, pp.1501-1504, 2005 (Released:2006-02-24)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 22 38

Pumpkins were treated by spraying the leaves in the flowering period with a water solution containing 1.5 mg Se per liter in the form of Na2SeO4. The average total selenium content of seeds was found to be 0.19 µg g-1 in nontreated pumpkins and 1.1 µg g-1 in exposed ones. For speciation analysis, enzymatic hydrolysis with different amounts of Protease XIV was carried out. Under optimal conditions of enzymatic hydrolysis, 90% of the total selenium was found in soluble forms. Separation of species was performed using HPLC on anion and cation exchange columns and for detection UV-HG-AFS was applied. In enzymatic hydrolysis extracts, the main fraction of selenium was bound as selenomethionine (SeMet), representing on average of 81 ± 8% of the total Se content in the sample.

- 著者

- Saeko Osawa Naoto Katakami Akio Kuroda Mitsuyoshi Takahara Fumie Sakamoto Dan Kawamori Takaaki Matsuoka Munehide Matsuhisa Iichiro Shimomura

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.35592, (Released:2016-09-02)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 25

Aim: Accumulation level of fluorescent advanced glycation end products (AGEs) in the skin can be measured non-invasively as skin autofluorescence (skin AF) by autofluorescence reader. The aim of this study was to assess possible associations between skin AF and diabetic complications, especially early-stage atherosclerosis, in Japanese type 1 diabetic patients.Methods: Skin AF was measured by AGE reader® in 105 Japanese type 1 diabetic patients (34 men and 71 women, aged 37.4±12.4 years (±SD)) and 23 age-matched healthy non-diabetic subjects. Ultrasonic carotid intima-media thickness (IMT), ankle-brachial index (ABI), and brachial ankle pulse wave velocity (baPWV) were evaluated as indices of early-stage diabetic macroangiopathy. Urinary albumin-to-creatinine ratio (UACR), the coefficient of variation of R-R intervals (CVR-R), and presence of retinopathy were also evaluated.Results: Skin AF values were significantly higher in type 1 diabetic patients than in healthy controls (2.07±0.50 (mean±SD) and 1.90±0.26, respectively, p=0.024). Skin AF was associated with carotid IMT (r=0.446, p<0.001) and baPWV (r=0.450, p<0.001), but not with ABI (r=-0.019, p=0.8488). Notably, skin AF was an independent risk factor for IMT thickening. Similarly, skin AF was associated with log (UACR) (r=0.194, p=0.049) and was an independent risk factor for UACR. Furthermore, skin AF values were significantly higher in patients with diabetic retinopathy than in those without (2.21±0.08 and 1.97±0.06, respectively, p=0.020).Conclusions: Skin AF was significantly associated with the presence and/or severity of diabetic complications and was an independent risk factor for carotid atherosclerosis.

1 0 0 0 OA ソイルパイプを有する地盤の力学特性に関する基礎的検討

- 著者

- ヨー ヨー 桑野 玲子

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.341-344, 2014-07-01 (Released:2014-09-27)

- 参考文献数

- 6

盛土や斜面に繰返し雨水が浸透することにより土粒子が流出しパイプ状の水みちができる場合があり,ソイルパイプと呼ばれる.浸透した雨水を速やかに排水する効果が期待されるものの,何らかの理由で水みちが閉塞された場合は一転して危険であるうえ,土構造内に空隙を有することになり構造上の弱点となりうる.本研究では,三軸試験供試体内にグルコースを溶解させることにより人工的なパイプ生成を試み,供試体の変形強度特性に対するパイプの数や拘束圧,土の密度の影響を調べた.

1 0 0 0 OA 都市緑地における越冬鳥による種子散布及び口角幅と果実の大きさの関係

- 著者

- 濱尾 章二 宮下 友美 萩原 信介 森 貴久

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.139-147, 2010-10-20 (Released:2010-11-08)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1 7

東京都心の隔離された緑地である国立科学博物館附属自然教育園において,冬季に捕獲した鳥の糞に含まれる種子を分析した.また,種子を排泄した鳥種の口角幅と採食されていた果実の直径を計測し,比較した.8種の鳥の糞から9種の植物種子が見出された.特に,ヒヨドリHypsipetes amaurotis,ツグミTurdus naumanni,メジロZosterops japonicusが93%の種子を排泄していた.これら3種は生息個体数も多かったことから,重要な種子散布者になっていると考えられた.種子は1種を除き,調査地内に見られる植物のものであったことから,調査地内外での種子の移動は少ないものと考えられた.鳥は口角幅より小さな果実を採食している場合もあれば,大きな果実を採食している場合もあった.ルリビタキ Tarsiger cyanurus,メジロ,アオジEmberiza spodocephalaでは,口角幅の最大値よりも果実直径の最小値の方が大きなイイギリIdesia polycarpaを採食していた.口角幅を超える大きさの果実を採食していたのは,結実期を過ぎていたことや都市緑地であることから,果実の選択が制約を受けていたためである可能性がある.

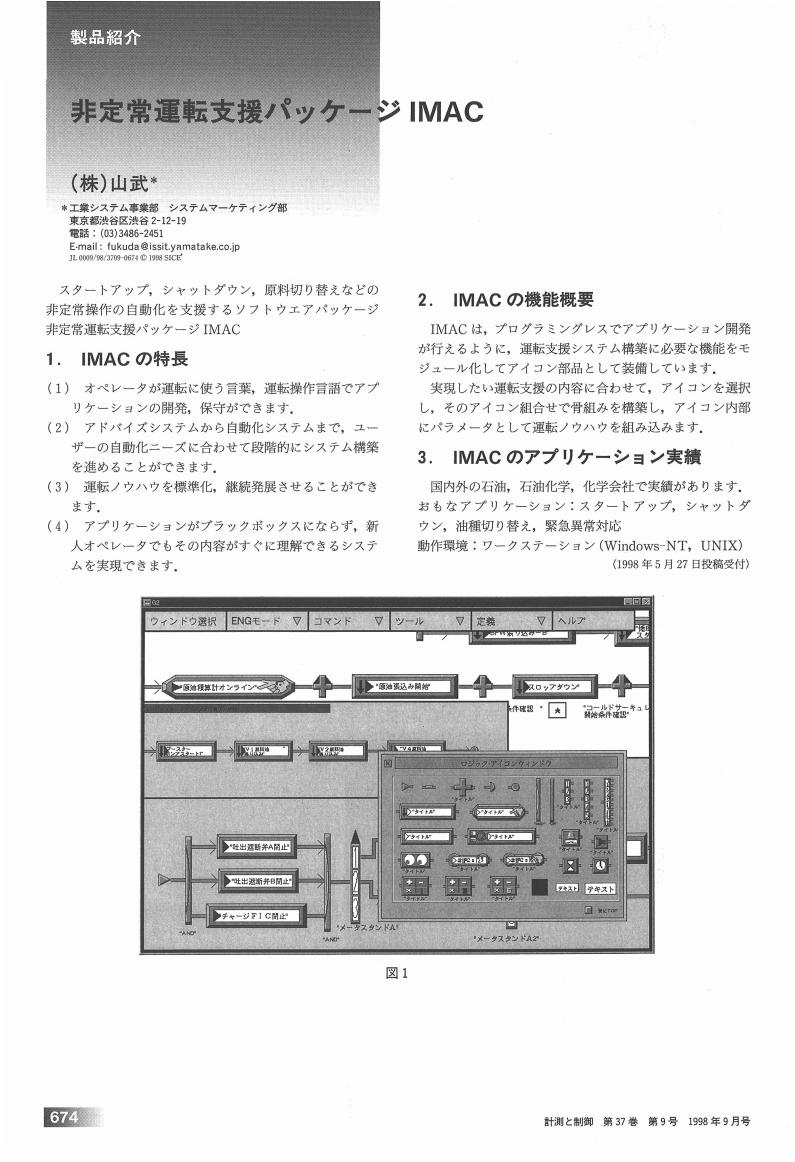

1 0 0 0 OA 非定常運転支援パッケージIMAC

- 著者

- (株) 山武 工業システム事業部 システムマーケティン

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.9, pp.674-674, 1998-09-10 (Released:2009-11-26)

1 0 0 0 OA 大学新卒者採用における「望ましい人材」像の研究

- 著者

- 岩脇 千裕

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.309-327, 2004-05-20 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 2

The purpose of this study is to clarify changes in the image of desirable characteristicsfor new university graduate hirees after the collapse of bubble economyand the growth of the university enrolment rate in Japan during the 1990s. Thehypothesis is explored that Japanese companies have changed their recruitmentpolicy away from emphasizing future training potential and toward adaptableimmediate fighting potential. For the analysis, articles from job-placementmagazines for recruitment in 1991 and 2001 are used. Words and phrases arecollected from the company recruiters' comments on the focus for hiring newgraduates. Then, a check is carried out to look at changes in the frequency of top36 items. Finally, an analysis is conducted of the combination-pattern of top 12items, using Hayashi's Statistical Method III.The major findings are as follows.(1) The most frequent five items in bothyears tend to show activeness. “Individuality” ranks high only in 1991, and “Autonomy” in 2001. There was a significant rise in items showing practicalability, and a decrease in items showing personality.(2) Analyzing the top 12items using Hayashi's Statistical Method III, two dimensions of the image ofdesirable new employees, “Appearance vs. Performance” and “Intention tomake the company active vs. Intention to develop the company, ” are found.Using the 1991 data, the items are categorized into four groups: “Cheerfulness, ” Innovative Action, “Aspiration to Achieve” and “Spiritual Strength.” For the2001 data, they are categorized into three groups, removing “Spiritual Strength.” The shift of “Autonomy” from the group “Aspiration to Achieve” to the group “Innovative Action” suggests that companies have placed increasing importanceon the results of new employees' autonomous action compared to the process inwhich they set up and attain targets.(3) Analyzing the arrangements of averagecase scores by company size and type of business, it is suggested that thebusiness condition of companies affects the image of desirable new employees.These results show that Japanese companies considered activeness as theessential element for new employees during the 1990s. However, the optionalelements have changed from “Individuality”, personality and processes to “Autonomy”, practical ability and results. Companies may have given up ontraining young employees due to their strained business conditions. In conclusion, this study reveals that the image of desirable characteristics of newgraduates changed from “objects of training” to “subjects who act autonomously”

- 著者

- 佐井 君江 澤田 純一 南 博信

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.4, pp.575-584, 2008 (Released:2008-04-01)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 10 19

Recent progress in pharmacogenetic research has made “personalized medicine” a reality, where a suitable drug at the appropriate dosage is prescribed based on individual genetic factors. Irinotecan, an anticancer drug, is one of the models for personalized medicine, and a number of clinical studies have revealed significant associations between UGT1A1*28 and irinotecan toxicity. Based on the cumulative evidence, clinical tests for the UGT1A1*28 marker have started in the United States since 2005. However, the appropriate criteria for irinotecan dose adjustments have not yet been fully established. Since there are considerable differences in genetic polymorphisms among different ethnic groups and in approved irinotecan-containing regimens between countries, the criteria for the choice of suitable genetic markers and dose adjustments should be standardized in each country. This mini-review outlines our recent studies on irinotecan pharmacogenetics and discusses the clinical significance of UGT1A1*6 and *28 markers for personalized irinotecan therapy in Japanese cancer patients.

- 著者

- 飛田 礼子 千貫 祐子 野上 京子 森田 栄伸

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.6, pp.579-583, 2015-12-01 (Released:2016-03-15)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

36 歳,女性。カルボシステイン(SCMC),ジメモルファンリン酸塩服用開始数日後,背部,頚部,臀部の色素沈着に気付いた。SCMC の固定薬疹を疑い,薬剤リンパ球幼若化試験(DLST)を施行したところ陰性で,SCMC そのものの貼布試験も陰性であったが,SCMC の中間代謝産物であるチオジグリコール酸(TDA)の貼布試験は陽性反応であった。SCMC 内服試験にて,内服開始 3 日後に瘙痒を伴う紅斑の誘発がみられたことから,SCMC による固定薬疹と診断した。SCMC の固定薬疹では,発現機序に SCMC の中間代謝産物である TDA の関与が指摘されており,その診断においては TDA を用いた貼布試験が有用であるという複数の報告例がある。自験例でも TDA の貼布試験で陽性反応を認めたが,健常人での貼布試験でも同様に陽性反応を認めた。このため,SCMC による固定薬疹の診断における TDA 貼布試験の有用性を検討する目的で,自験例と健常人 5 名を対象として,種々の濃度に調整した TDA の貼布試験を行い,反応性を評価した。その結果,患者,健常人ともに濃度依存性に強い反応が認められ,TDA 水溶液の pH を確認したところ強酸であることが判明した。このことから,TDA の貼布試験による浸潤性紅斑は刺激反応である可能性があり,その判定には注意を要する。

1 0 0 0 OA 河口湖における動物プランクトン群集構造の経年的および季節的変動

- 著者

- 荒河 尚 吉田 雅彦 平林 公男 吉澤 一家

- 出版者

- 日本陸水学会

- 雑誌

- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.69-78, 1998-03-01 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 12

河口湖における動物プランクトン群集の経年的および季節的変動を,1993年4月より1995年12月にかけて調査した。期間中輪虫類が16分類群,枝角類が4分類群,カイアシ類が5分類群確認され,なかでもKellicottia longispina,Synchaeta stylata,Bosmina longirostris,Daphnia galeataなどが多くみられた。また,カイアシ類はそのほとんどがCyclopoidaに分類された。さらに過去の報文との比較において,枝角類Bosmina fatalis,Bosminopsis deitersiが近年見られなくなっていることが明らかになり,近年本湖の動物プランクトン群集構造が大きく変わってきていることが示された。

1 0 0 0 OA 唾液中コルチゾールの測定キットの比較

- 著者

- 井澤 修平 鈴木 克彦

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.113-118, 2007 (Released:2007-10-19)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 7 10

ストレスの非侵襲的かつ客観的な評価方法として唾液中コルチゾールが注目されている.本研究では 3 つのメーカー (DRG, Salimetrics, IBL) の唾液中コルチゾールの測定キットをとりあげ,血漿中コルチゾールとの相関性や免疫測定法間の関連を検討した.7 名の成人男性から運動負荷前後に唾液・血漿サンプルを採取した.各メーカーのキットで測定した唾液中コルチゾールは血漿中コルチゾールと高い相関を示した (r ≥ .863).また散布図より唾液中・血漿中コルチゾールの関連は非線型である可能性も示された.酵素免疫測定法による測定 (DRG, Salimetrics) と化学発光免疫測定法 (IBL) の間でも高い相関が認められた.各キットで測定した唾液中コルチゾールは血漿中コルチゾールの変動を反映し,また免疫測定法の違いは唾液中コルチゾール濃度に大きな影響を与えず,採血まで行わなくても唾液でストレス評価が十分に可能であることが示された.

1 0 0 0 OA パラグアイ・イグアス地域の不耕起畑におけるダイズ根系分布の実態

- 著者

- 関 節朗 干場 健 Jorge BORDON

- 出版者

- Japanese Society for Tropical Agriculture

- 雑誌

- 熱帯農業 (ISSN:00215260)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.33-37, 2001-03-01 (Released:2010-03-19)

- 参考文献数

- 11

パラグアイ南東部穀倉地帯における不耕起栽培ダイズ (Glycine max (L.) Merr.) の収量は近年減少傾向にある.この原因が不耕起栽培を継続した圃場での根の発育不良にあるか, どうかを明らかにするため, 年数, 耕起法, 前作物, 土壌の異なる11圃場についてダイズの根の形態, 分布を調査した.その結果, 不耕起畑では地表下5~10cmのところで, 主根が彎曲したり, 主根の伸長が止まり, 代わりに側根が水平に伸長したり, 主根の伸長・肥大が貧弱で側根がタコ足状に発達したりしているダイズが多数観察され, このようなダイズでは根系が地表近くに分布する傾向が認められた.一方, 耕起畑および開墾初年目の畑では主根伸長異常のダイズは少なかった.土壌調査結果によると主根の土壌下層への伸長不良は, 播種床下の土壌硬度が高いほど, また土壌表層と下層のリン酸濃度の差が大きいほど多くなる傾向にあった.このことから長年不耕起栽培を継続した畑では, 土壌に圧密層が形成され, また施肥リン酸が表層に集積するなどして, ダイズ根の土壌下層への伸長を妨げて根系分布の表層化を招き, 軽度の気象変動 (干ばつ) にも生育が左右され, 近年の収量低下の原因になっているのではないかと考えられた.

1 0 0 0 OA 地域防災マップづくりを通じて育む中学生の防災力

- 著者

- 萬谷 恵三子 佐桑 あずさ

- 出版者

- 日本家庭科教育学会

- 雑誌

- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集 第56回大会・2013例会

- 巻号頁・発行日

- pp.44, 2013 (Released:2014-01-25)

【研究目的】 東日本大震災後、中学校段階における防災教育は、「地域の過去の災害や他の地域の災害例から危険を理解し、災害への日頃の備えや的確な避難行動ができるようにすること」、「学校、地域の防災や災害時のボランティア活動の大切さについて理解を深めるようにする」という方針が文部科学省により示された。中学生は災害時に活動の担い手となる事が期待できるが、防災という視点で有益となる地域情報は日常生活の中では得にくい状況であると考える。 そこで本研究では、災害時に中学生が地域で活動できる具体的な内容とそのために必要な地域情報を理解するための授業計画・実践を行い、防災力を育む事を主眼においた中学校家庭科の授業開発を目的とする。【調査方法】(1)自宅から防災拠点校までの避難ルート、安全または危険な箇所、災害時に必要な人的資源の情報を1つにまとめた地域防災マップを作成した。授業は2012年12月から2013年の1月の期間に、横浜市内の中学校2年生130名を対象に行った。(2)家庭、学校、地域における防災対策や意識についてアンケート調査を実施した。また授業前と授業後で防災チェックシートに記入させ、授業評価を行った。【調査結果】(1)防災意識と対策の実態 家庭内で食糧や衣料品の備蓄や家具の転倒防止対策は50%以上が「している」と回答しており災害に備えている事が分かった。また家庭で避難方法・連絡の取り方について話しているかについては「はい」と「いいえ」が50%の同率であった。学校での防災教育で具体的に学びたい内容としては「災害時にとるべき行動」「非常食」などの被災後の対応や生活に関する事が多く、次いで「地域で起こりやすい災害」「地域の安全・危険な場所」など身近な場所の実態に関する内容となった。地域で発生しそうな災害については「家の倒壊」が最も多く、次いで「地すべり」「がけ崩れ」の順に多かった。地域の避難場所については80%の人が知っているが、食糧・道具の備蓄状況や避難訓練・防災訓練の実施状況については50%以上の人が「わからない」と回答しており、中学生にとっては得にくい情報であることが分かった。(2)授業後の防災チェックシートから見る意識の変化 防災意識についての自己評価は、[自然災害や被災後の生活の不安]、[自然災害についての知識]、[自身・家庭・地域の防災意識]、[自身・家庭・地域の防災対策]、[災害について話し合うことの必要性]、[地域の理解]、[災害時の自身の役割]に関する合計30項目とした。30項目に対し、授業前と授業後に「とてもそう思う」から「思わない」の5段階で回答を求め、平均値を出し比較した。授業後に評価が低くなったのは9項目、高くなったのは21項目であった。 評価が低くなった項目は、「被災後の生活」「地域の自然災害」「自然災害」への不安、「自身・家庭・学校の防災意識」、「日頃から被災した場合の行動・地域のことを家族と話す必要性」、「地域がすき」である。防災知識を得た事で、より学校や家庭での防災対策の必要性を感じると同時に災害に対する不安は少なくなったと考えられる。 最も評価が高くなった項目は、「地域の安全な場所・危険な場所を知っているか」「地域に住んでいる人とコミュニケーションをとれているか」であり、次に「災害時に役に立てる」「災害について友達や学校で話し合うことの必要性」であった。地域防災マップを作ることを通じて地域への理解が深まり、またグループで災害時に中学生ができることについて話し合う事で自身の役割について考えた事が評価につながったと考える。 防災に関して自身、学校、地域についての理解が深まり、話し合う必要性を確認できた一方で、家庭内で災害や被災後の生活について話し合う必要性についての評価が低くなった。学んだ事を家庭でも共有し、具体的な対策へも発展させる授業展開について今後検討する必要がある。

1 0 0 0 OA 「くるみん」企業の実態からみる効果的な次世代育成支援戦略

- 著者

- 森田 美佐

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.79-91, 2012-02-15 (Released:2013-09-30)

- 参考文献数

- 23

The objectives of this paper are to clarify the situation of kurumin companies, the leading ones in supporting employees' childcare in Japan, and to discuss the breakthroughs that are needed to solve their problems. This study surveyed all kurumin companies from March to May 2009. The main conclusions are as follows: Firstly, they have actively planned and practiced supporting employees’ childcare in order to recruit top-class personnel and to improve their employees’ work-life balance. Secondly, they have discovered the benefit of this work. They are, however, facing many problems. For example, in these companies, childcare support for male employees and long working hours have not improved enough. And some female employees want to delay their career advancement. From these results, it is important that kurumin companies should consider female employees as essential members, that they should understand the concept of “work-life synergy”, and that they should have a sense of responsibility when it comes to supporting childcare. These seem to be effective ways of raising next-generation children. In addition to these points, overtime should be eliminated. And the companies have to consider whether their childcare policies are really financial burdens.

1 0 0 0 OA デジタル写真システムの階調評価法の検討 (2)

- 著者

- 船生 望 小川 誠 内藤 明 田中 益男 大野 信

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.152-159, 2005-04-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 3

著者らは, デジタル写真システムの階調特性を直接, 電子的に評価する研究を行っている.本報では, 明るい被写体をデジタルカメラ (DSC) で撮影し, PCディスプレイ画面やプリンタで再現した画像における階調特性に対するカメラの影響をD-CTS (Digital Camera-through Sensitometry) で検討した結果を記す.石膏の円錐体を明るく照明してカメラ撮影して得た所謂ハイキー調なデジタル写真画像の階調性にもDSC機種の階調に対する依存性が現れた. そこで, その状況をD-CTSにて検討するために, 前報において用いた明度リニアステップチャートを, 明るい領域のみに限定した明度域の分割チャートを制作した. そのチャートを用いたD-CTSにおいてPC画面上で測色するSoftcopy Evaluationによると, 明るい階調においてのDSC機種の階調に対する依存性がはっきりと現れた. 一方, 従来からの等濃度ステップのGray Scaleチャートを用いたCTSによるDensitometryでは, DSC機種の階調に対する依存性は顕著ではなかった. 検討の結果, 明度の領域を明るい領域に限定した等明度ステップチャートは, 明るい被写体に対するDSC毎の階調再現性を評価するのに適するD-CTSのターゲットとなることがわかった.

1 0 0 0 OA 高校の数学授業における協同的統合過程を通じた個人の知識統合メカニズム

- 著者

- 小田切 歩

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.1-16, 2013 (Released:2013-09-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 3

本研究では, 授業場面における集団での多様な考えの統合過程(協同的統合過程)を通じて, 個人が多様な知識をどのように関連づけていくのかという個人の知識統合のメカニズムを検討した。その中でも, 教科内容の知識と日常的な知識の関連づけに着目し, 高校生が理解に困難を抱えている三角関数と回転運動との関連づけに関する問題解決過程を, 事前課題—授業(協同的統合過程の有無)—事後課題のデザインで検討した。分析の結果, 多様な解決方略が可能な課題を設定し, 教師の支援のもとで生徒がそれらの方略の構造化を集団的に行うような協同的統合過程において, 個人が発言あるいはワークシート上で日常的な知識と教科内容の知識を用いて方略間の関連に関する説明を構築することで, 円という共通点による, 回転運動という日常的な知識と単位円という具体的な教科内容の知識との関連づけをもとに, 高さの変化を表すものとして, 回転運動と三角関数という抽象的な教科内容の知識が関連づけられ, さらに半径や高さの基準という, より具体的な教科内容の知識が関連づけられていくというプロセスで知識が構造化されていき, 事後課題において知識統合が促進されることが示された。

1 0 0 0 OA 頭部外傷による聴覚障害の臨床的研究

- 著者

- 中村 英樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.1605-1627, 1969-09-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 58

過去3年間における頭部外傷例について考察, 本稿では耳科学的並びに聴力検査の結果を報告した.1) 自覚症状, 耳鏡所見, レ線所見, 性及び年令, 受傷原因, 受傷部位及び受傷程度 (荒木氏の分類) につき統計的に検討した.2) 外傷による聴力障害の性質を上記の点につき総体的に検討した.3) 110例に対し自記オージオメトリーを施行し, 2, 3の知見を得た.結論としての要旨は次の如くである.1) 純音聴力検査では対象例 (160例) 中136例85.0%に難聴をみた. 伝音性及び感音性障害の両者がみられた.2) 聴力損失の程度及び性質は受傷部位とは関係なく, 受傷程度とは関係がみられた.3) 自記オージオメトリーではJergerの分類基準に従つて5型に分類, 対象例110例中, I型が52.7%, II型31.4%, III, IV型が15.9%であり, V型はみられなかつた.4) 自記オージオメトリーで, III, IV型の出現は受傷部位とは関係なく, 受傷程度とは関係がみとめられた.5) 頭部外傷による聴力障害の特長は, その性質, 程度に多様性を示し, 他の原因による難聴のごとく一定の傾向がみられなかつた.

- 著者

- Yujun Wang Mikihiko Miura Hideaki Morikawa

- 出版者

- (社)日本蚕糸学会

- 雑誌

- Journal of Insect Biotechnology and Sericology (ISSN:13468073)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.71-77, 2003 (Released:2004-10-27)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

In a few genetic strains of the silkworm, Bombyx mori, two mature larvae jointly spin a large cocoon called a double cocoon with a high frequency. We measured the behaviour of the silkworm to spin double cocoons and analysed the data to examine the relationships between the two silkworms concerning the sharing of the cocoon construction, the relative positions of the two silkworms, the moving properties and the spinning speed. As a result, we were able to visually show the spinning positions and the sharing of the two silkworms for the construction of the cocoon. The results showed that they fixed their bodies in the same or opposite direction with a high frequency. Furthermore, in one race of double cocoons, pseudo-periodicity existed in the serial change of the angle between the two silkworm bodies. There was a difference between the transition probabilities of the two different kinds of double cocoons. The behaviour of one silkworm affected the movement of the other silkworm in one of the double cocoons, though the two silkworms behaved more independently in the other double cocoon. They moved the spinneret significantly faster when the hind parts of the body were being fixed than when they were moving, although there was no definite difference between the spinning speed of the two silkworms.

- 著者

- 高木 香織 北原 武

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.351-355, 2002-05-15 (Released:2008-02-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

平衡石の研磨度合による輪紋計数値の差について検討した。外套長236-292mmのスルメイカ15個体の平衡石の後部面を研磨し,2人の検鏡者が研磨度合ごとに輪紋を計数した。研磨完了は平衡石を半分の厚さに研磨した状態,研磨途中はそれより平均0.04mm厚い状態と定義した。研磨途中では,検鏡者は研磨完了と較べて輪紋数を多く計数する場合と少なく計数する場合があり,検鏡者間の差の平均は43本であった。一方,研磨完了では,輪紋数の平均値はそれぞれ188本と192本であり,検鏡者間の差は4本に滅少した。