2 0 0 0 1. 経頭蓋超音波法の基礎と臨床

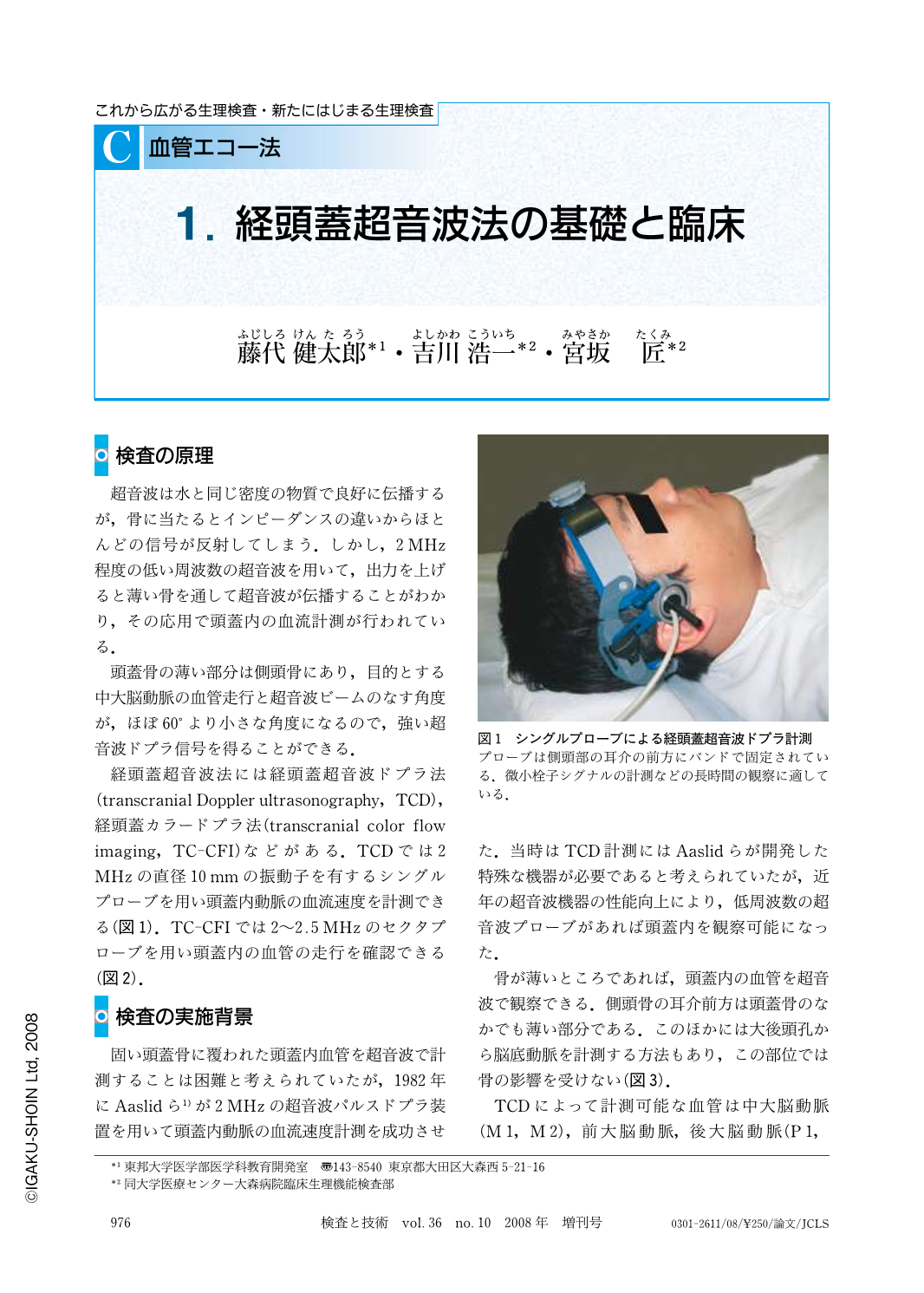

検査の原理 超音波は水と同じ密度の物質で良好に伝播するが,骨に当たるとインピーダンスの違いからほとんどの信号が反射してしまう.しかし,2MHz程度の低い周波数の超音波を用いて,出力を上げると薄い骨を通して超音波が伝播することがわかり,その応用で頭蓋内の血流計測が行われている. 頭蓋骨の薄い部分は側頭骨にあり,目的とする中大脳動脈の血管走行と超音波ビームのなす角度が,ほぼ60°より小さな角度になるので,強い超音波ドプラ信号を得ることができる. 経頭蓋超音波法には経頭蓋超音波ドプラ法(transcranial Doppler ultrasonography,TCD),経頭蓋カラードプラ法(transcranial color flow imaging,TC-CFI)などがある.TCDでは2MHzの直径10mmの振動子を有するシングルプローブを用い頭蓋内動脈の血流速度を計測できる(図1).TC-CFIでは2~2.5MHzのセクタプローブを用い頭蓋内の血管の走行を確認できる(図2).

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (2 users, 2 posts, 0 favorites)

1. 経頭蓋超音波法の基礎と臨床 (検査と技術 36巻10号) | 医書.jp https://t.co/foaRG6qNsc

1. 経頭蓋超音波法の基礎と臨床 (検査と技術 36巻10号) | 医書.jp https://t.co/Ve0sBMlICF