4 0 0 0 日本語助数詞の層状的構造とその具体相についての研究

古代の日本律令国家の時代から近世末期(近代の一部)までの文字資料を調査し、日本語の助数詞について検討してきた。7、8世紀の古文書・木簡等を中心とする資料、9〜19世紀の間の古文書類・古記録類・古辞書類等を中心とする資料を調査・研究した結果、ひとくちに「日本語の助数詞」と称されるものは、時代的な経緯により、性格上、「三層」構造となっていることが判明した。その第1は、「奈良時代の助数詞」であり、その第2は、「中古〜中世の助数詞」である。前者は、大陸渡来の文書行政の一環として導入され、「文書語」のひとつとして位置付けられる助数詞の体系である。後者は、それが日本社会に融け込み、日本的変容を遂げながらも、いわば「伝統的助数詞」として安定的な地位を獲得していった体系である。中世後半から近世にかけて、特に書記言語の世界において、その「伝統的助数詞」は、"典拠・故実"を有する「文書の作法・礼法」ともされた。だが、中世後半から近世にかけて、「第3の助数詞」が登場する。これは、禅宗文化や日明交易にともない、明国から(正確には元国から)入ってきた新しい助数詞の体系である。文房四宝の"筆・墨"の数量表現は、旧来の伝統的助数詞では「一管」「一挺」というが、これは「一枝」「一笏」という。江戸時代には、新時代的な言語(明国語)の体系と共に、こうした新しい助数詞が、文人・禅僧を中心とする文化人社会に行われていたのである。この「第3の助数詞」体系につき、従来、言及されることはなかった。この度、初めて明確になった知見であり、重要な研究成果であった。以上のような研究経過にともない、本研究では、個別的、具体的な種々相についての研究も行った。以後は、研究成果を速やかに公表し、各位の批判を得るよう努力する。末尾ながら、日本学術振興会より科学研究費補助金の交付を賜ったことにつき深く感謝申し上げたい。

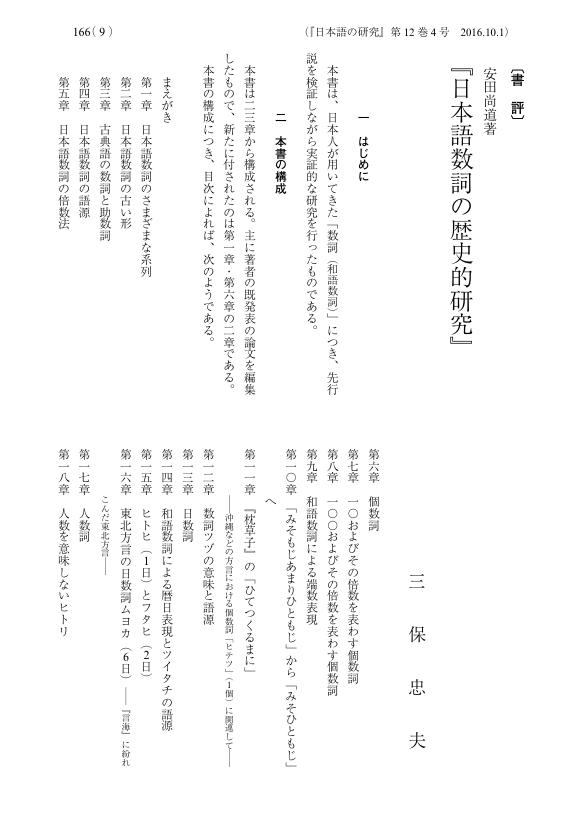

3 0 0 0 OA 安田尚道著『日本語数詞の歴史的研究』

- 著者

- 三保 忠夫

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.166-159, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)

2 0 0 0 IR 乙点図から円堂点へ

- 著者

- 三保 忠夫

- 出版者

- 広島大学国語国文学会

- 雑誌

- 国文学攷 (ISSN:02873362)

- 巻号頁・発行日

- no.69, pp.p12-26, 1975-10