1 0 0 0 OA 骨粗鬆症ラットにおける歯槽骨に対する歯の移動の影響

- 著者

- 及川 由紀子 吉田 彰英 森岡 尚 沈 蘭花 清野 幸男 三浦 廣行

- 出版者

- The Dental Society of Iwate Medical University

- 雑誌

- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.93-102, 2004-04-26 (Released:2017-03-21)

- 参考文献数

- 16

歯科矯正治療についての知識や情報が一般的に知られ,歯の健康に対する意識や審美的意識の向上により,なかでも成人女性の矯正治療を希望する割合は年々増加する傾向にある。しかし,女性は40歳をさかいに骨密度が減少すると言われている。骨粗鬆症と歯槽骨の関係に関してはいくつかの報告があるが,歯の移動に関する報告はほとんどない。本研究では,12週齢の正常ラットと骨粗鬆症ラットの臼歯部に,矯正治療用ゴムリングを挿入し歯の移動を行った。歯槽骨の組織学的観察は一次抗体にTGF-β1抗体を用いた免疫組織染色法にて行った.その結果,骨粗鬆症であっても矯正力でTGF-β1は誘導され,歯槽骨骨梁の骨芽細胞ならびに破骨細胞に作用し,骨形成と骨吸収の両作用を活性化することにより歯槽骨の改造を引き起こすが,骨粗鬆症群では骨吸収の亢進と骨形成開始の遅延が生じている可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 噛みしめが重心動揺に及ぼす影響に関する研究

- 著者

- 石亀 勝 三浦 廣行 佐藤 和朗 古町 瑞郎 益田 勉 石川 富士郎

- 出版者

- 日本顎口腔機能学会

- 雑誌

- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.133-143, 1998-03-31 (Released:2010-10-13)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 6 1

静的な咬合と全身状態との関係についての報告は多数見受けられるが, 動的な咬合の中の等尺性収縮である噛みしめ行動が, 全身に影響を及ぼすのかについて, 明確な見解は得られていない.そこで本研究では, 特に下顎安静時, 咬合時と, 随意性努力で噛みしめを行った場合について, 体調節機構, 特に平衡調節に影響を与えるか否かについて重心動揺を測定し, 検討した後, 以下の結論を得た.1.閉眼時における下顎安静時と100%噛みしめ時と比較して, 咬合時, 10%噛みしめ時, 50%噛みしめ時の方が, 重心の移動距離および移動速度が小さくなる傾向が認められた.2.重心移動から求められた各種面積に関しては, 1名を除いて咬合時, 10%噛みしめ時, 50%噛みしめ時のいずれかが小さな値を示す傾向がうかがわれた.3.重心は, 全体的に後方へ偏位する傾向が認められた.4.下顎安静時と咬合時におけるわずかな顎位の変化量では, 重心動揺の各測定値には有意な差が認められなかった.

1 0 0 0 OA 矯正臨床における児童心理への配慮

- 著者

- 管野 さゆり 小山 浩平 金野 吉晃 清野 幸男 三浦 廣行

- 出版者

- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry

- 雑誌

- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.129-134, 2002-12-25 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 17

Tics are defined in the DSM-IV manual of the American Psychiatric Association as being sudden, rapid, recurrent, nonrhythmic, stereotyped motor movement or vocalization. We report on the treatment of a patient with tic symptom, a cleft lip on the left side and skeletal anterior cross bite. Clinical record: The patient, a girl with a cleft lip on the left side, was referred to us at the age of 5 months by Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Iwate Medical University School of Medicine, for the purpose of performing preoperative orthodontics.Our plastic surgery department performed the cheiloplasty at the age of 6 months. This was followed, at the age of 6 years, by work on the rhinoplasty and secondary cheiloplasty. From the age of 3 years and 6 months, due to poor upper jaw development and as a result of examination of skeletal anterior cross bite, work was commenced as the maxillary protraction, the upper dental arch expansion, and improvement of the rotated central incisors on the upper jaw.The patient continued to visit the hospital without problems until the age of 7 years and 10 months.At her next half-yearly visit, at the age of 8 years and 4 months, the patient was observed to have symptoms of blinking, facial twitching, coughing, and strange vocalizations. Her mother had considered these symptoms to be nose-related and taken her daughter to an otorhinolaryngologist, but the examination there produced no improvement and she was thinking of going to another hospital. The authors suspected Tourette's syndrome and introduced the patient to a child psychologist. Tourette's syndrome was diagnosed on the basis of the vocal tic and effectiveness of haloperidol. A year later, the multiple tics had continued with changes of place, type and frequency with no apparent regularity of pattern in either transformation or frequency. Minor incidents, increases of anxiety etc. were thought to precipitate change in and expression of the symptoms, but the patient was extremely cooperative with the orthodontic treatment.Discussion: Pediatric patients suspected of having a genetic predisposition towards tics may be liable to develop symptoms in response to triggers experienced in the home or school. In this case, the orthodontic treatment did not become a source of stress and the patient's psychological state was observed to be good. It is supposed that the condition was probably precipitated by a latent feeling of inferiority or stress experienced at school or in the children's home. Close coordination with a medical specialist is essential in the case of tics. It is important for the orthodontist to provide not only occlusion-related treatment but also psychological support.

1 0 0 0 OA 新しい診査基準による乳幼児期の咬合診査と歯科保健指導

- 著者

- 亀谷 哲也 三浦 廣行 中野 廣一 八木 實 清野 幸男 猪股 恵美子

- 出版者

- 岩手医科大学歯学会

- 雑誌

- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.144-151, 1988-08-30 (Released:2017-11-19)

- 参考文献数

- 19

新しい診査基準を用いて, 岩手県紫波郡矢巾町の0歳から6歳までの咬合診査を行った。その結果, 不正咬合は, 1歳6カ月児から46.2%という高い頻度で認められ, とくに乳歯咬合の完成に近い2歳児では49.1%とさらに高い頻度でみられた。不正要因は, discrepancy要因のものが1型, 2型とも多く, 年齢群では, 1歳6カ月児, および2歳児が最も多かった。他の骨格型や機能型は各年齢群を通じて大きい変動はなく, 全体として出現頻度は低いが, 骨格型では6歳児で13.9%に認められた。重症度は, A, B, の段階までが約90%を占めていたが, Cと診断される不正咬合の保有者も少数ではあるが認められた。以上の結果に基づく保健指導は, とくに顎骨の発育を促進させるような食生活の指導を補強する必要があると考えられた。治療に関する指導では重症度を参考に骨格型, discrepancy型を中心に治療開始の適当な時期を見逃さないように指摘しておくことが重要であると思われた。

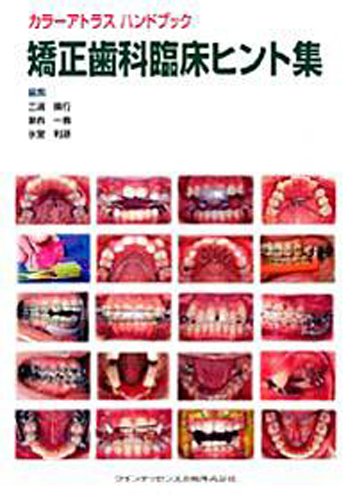

1 0 0 0 矯正歯科臨床ヒント集

- 著者

- 三浦廣行 葛西一貴 氷室利彦編集

- 出版者

- クインテッセンス出版

- 巻号頁・発行日

- 2004