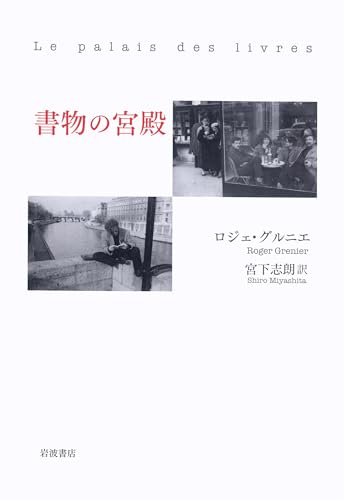

1 0 0 0 書物の宮殿

- 著者

- ロジェ・グルニエ [著] 宮下志朗訳

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2017

- 著者

- 宮下 志朗

- 出版者

- 大日本印刷ICC本部

- 雑誌

- 季刊・本とコンピュータ 第二期

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.145-147, 2001-09

1 0 0 0 出版史の余白に(2)ガリニャーニ書店の歩み

1 0 0 0 OA 「文芸の共和国」としてのプランタン=モレトゥス出版工房の総合的研究--第二期

16 世紀にアントウェルペン(アントワープ)に移住したフランス人によって作られた、ヨーロッパ随一の印刷・出版工房を中心として、「文芸の共和国」をキーワードに、広い視野で文学・芸術を見るという目的は、一定の成果を収めることができた。プランタンが出版した『フランドル語・フランス語対照ことわざ辞典』にラブレーの短文が引用されていることを新たに発見した。アントウェルペンで活動したブリューゲル(《フランドルのことわざ》の作者だ)とラブレーとが、「ことわざ」を媒介として、間接的ながらつながった。このことをブリューゲル展のカタログで日本語と英語で発表し、確実な反響を得たのが一例といえよう。また、本研究の実践態として、この 10 年間、ラブレーの翻訳に傾注してきたわけだが、2012 年に『第五の書』を上梓して、この苦しい作業を終えたのも、大きな成果だと思う。そして、この《ガルガンチュアとパンタグリュエル》全 5 巻の翻訳に対して、「第64回読売文学賞」「第18回日仏翻訳文学賞」という2つの価値ある賞を受けることができた。研究者としては、科研費による研究の意義をしっかりと確認することができた。

1 0 0 0 OA 「文芸の共和国」としてのプランタン=モレトゥス工房の総合的研究―第三期

「プランタン=モレトゥス工房」は、フランスからアントウェルペン(アントワープ)に移住したクリストフ・プランタン(1520?-1589)が立ち上げた出版工房で、16世紀後半から17世紀前半にかけて、ヨーロッパ随一の規模を誇り、いわばヨーロッパの出版センターとして繁栄します。工房は出版物はもちろんのこと、活字・版木・道具類なども、その建物と共に非常に大切に保存されてきました。そして2005年には「世界文化遺産」に指定されて、ますます注目を浴びるようになっています。そこでわたしは、「文芸の共和国」という切り口により、ネットワーク上の作家(モンテーニュ、リプシウス)や、プランタンの活動を考察しました。

1 0 0 0 19世紀後半のフランスにおける小説の受容に関する、文化史的研究

19世紀フランス文学において「読書の文化史」の研究が立ち後れていることを実感して、16世紀研究者でありながら、あえて19世紀の読書空間の探索に乗りだしてみた。この間、平成12年度〜14年度の基盤研究(C)(2)「19世紀フランスにおける、著作権・印税システムと作家の関係について」(課題番号12610521)に続き、合計7年間を、19世紀読書空間の研究に捧げた。その成果を、前回のもの([]に入れた)と合わせて、箇条書きにしておきたい。・[パリでのシンポジウムでの発表を共著として公刊したこと(2001年、パリ)。]・[『書物史のために』(晶文社、2002年)を刊行したこと]・自著『本の都市リヨン』が韓国語に翻訳されたこと(2004年、ハンギル社)。・19世紀のパリで、読書クラブ・書店・新聞発行元として、英語話者を中心にヨーロッパ中に顧客を擁した、Galignani書店の資料類の調査をおこない、放送大学大学院の「地域文化研究III--ヨーロッパの歴史と文化」(第13回「近代読者の成立」)で具体的に紹介したこと。・「フランス的書物の周辺」と題する連載をおこなったこと(NHKテレビフランス語講座のテクスト)。・研究の実践態として、《ゾラ・セレクション》全11巻(藤原書店)の刊行を、小倉孝誠慶応大学教授とともに実現させたこと(『美術論集』『書簡集』が未刊)。・バルザックに関しても、今回の成果を生かし、短篇を翻訳中であること(光文社古典新訳文庫)。・本研究の総括として、「19世紀の読書の文化史」という主題で、単行本を執筆中であること(刀水書房)。