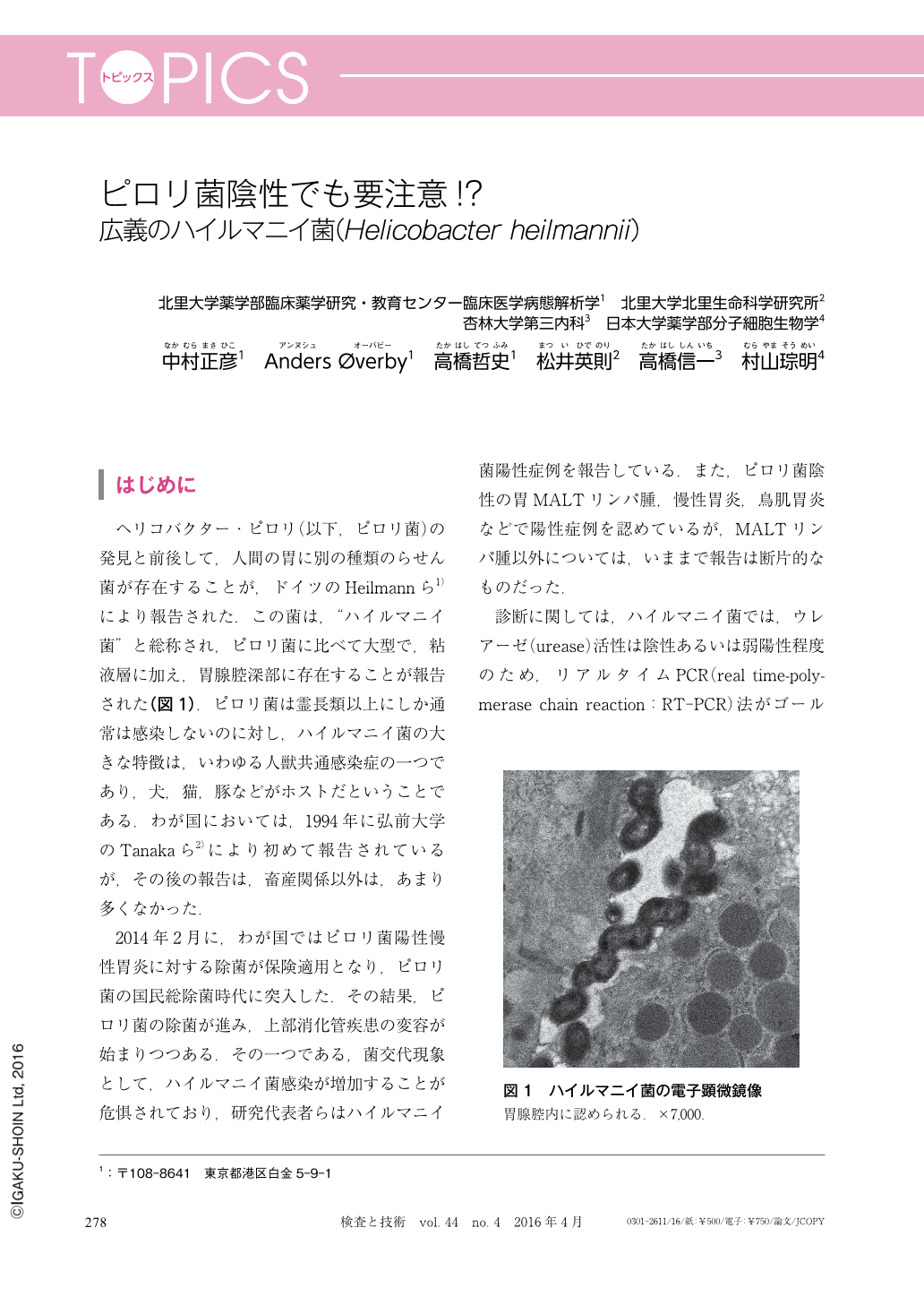

はじめに ヘリコバクター・ピロリ(以下,ピロリ菌)の発見と前後して,人間の胃に別の種類のらせん菌が存在することが,ドイツのHeilmannら1)により報告された.この菌は,“ハイルマニイ菌”と総称され,ピロリ菌に比べて大型で,粘液層に加え,胃腺腔深部に存在することが報告された(図1).ピロリ菌は霊長類以上にしか通常は感染しないのに対し,ハイルマニイ菌の大きな特徴は,いわゆる人獣共通感染症の一つであり,犬,猫,豚などがホストだということである.わが国においては,1994年に弘前大学のTanakaら2)により初めて報告されているが,その後の報告は,畜産関係以外は,あまり多くなかった. 2014年2月に,わが国ではピロリ菌陽性慢性胃炎に対する除菌が保険適用となり,ピロリ菌の国民総除菌時代に突入した.その結果,ピロリ菌の除菌が進み,上部消化管疾患の変容が始まりつつある.その一つである,菌交代現象として,ハイルマニイ菌感染が増加することが危惧されており,研究代表者らはハイルマニイ菌陽性症例を報告している.また,ピロリ菌陰性の胃MALTリンパ腫,慢性胃炎,鳥肌胃炎などで陽性症例を認めているが,MALTリンパ腫以外については,いままで報告は断片的なものだった. 診断に関しては,ハイルマニイ菌では,ウレアーゼ(urease)活性は陰性あるいは弱陽性程度のため,リアルタイムPCR(real time-polymerase chain reaction:RT-PCR)法がゴールドスタンダードとなっている.そのために,簡便で迅速な診断法の開発が急務と考えられる. 筆者らは,2005年より動物および人由来のハイルマニイ菌をマウスへ感染させることで,高頻度に胃MALTリンパ腫を誘発することに成功し,そのモデルを用いて,基礎,臨床両面からの検討を行ってきた. 本稿では,現時点でのハイルマニイ菌の全体像,最近の話題および検査とのかかわりについて述べたい.

1 0 0 0 OA ヘリコバクター・ハイルマニイ感染の予防、診断、除菌法の開発

鳥肌胃炎の患者から分離した難培養性のヘリコバクター・ハイルマニイ(H. suis SNTW101株)の全塩基配列を解明した。ゲノム解析からH. suis特異的な外膜蛋白質遺伝子を発見し、hsvA遺伝子と命名した(全長約9 kb)。HsvA蛋白質に対する血清抗体を標的とするペプチドELISA法を開発した。一方、乳酸菌(Lactobacillus plantarum)によるリノール酸の飽和化代謝の中間体である水酸化不飽和脂肪酸(10-ヒドロキシ-シス-12-オクタデセン酸;HYA)のヘリコバクターやカンピロバクターに特異的なメナキノン生合成経路(フタロシン経路)を標的とする阻害活性を明らかにした。