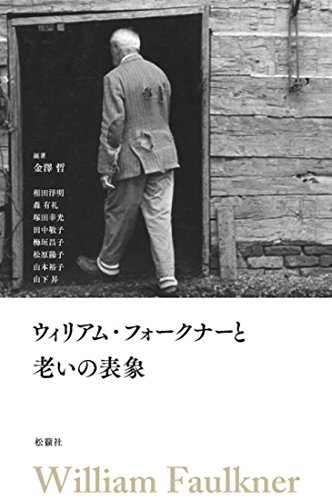

1 0 0 0 ウィリアム・フォークナーと老いの表象

- 著者

- 金澤哲編著 相田洋明 [ほか] 著

- 出版者

- 松籟社

- 巻号頁・発行日

- 2016

- 著者

- 金澤 哲

- 出版者

- 松柏社

- 雑誌

- フォークナー : フォークナー協会誌

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.88-100, 2017-04

1 0 0 0 IR モーリス・ド・ゲラン『マリーの死についての瞑想』(翻訳)

- 著者

- de Guerin Maurice 金澤 哲夫

- 出版者

- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会

- 雑誌

- 慶応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学 (ISSN:09117199)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.78-65, 2006

モーリス・ド・ゲランGeorges-Pierre-Maurice de Guérin は一八一〇年八月四日タルヌ県アンディヤックの近く、ル・ケイラ(ル・カイラとも)Le Cayla の館に生まれ、同地で一八三九年七月一九日に死んでいる。二九年に満たない人生において残した作品は数少く(自ら焚書も行っている)、特に二篇の散文詩『ル・サントール』Le Centaureと『ラ・バカント』La Bacchante の作者として知られているが、他に著作として、『グロキュス』Glaucus を始めとする韻文詩、『緑のノート』Le Cahier vert(一八三二年から一八三五年にかけての日記)、『書簡』(家族や友人たち、特に姉ウージェニー宛の、そしてバルベー・ドールヴィイ宛の手紙)、そしてここに訳出を試みた『マリーの死についての瞑想』Méditation sur la mort de Marie がある。 この作品が捧げられているイポリット・ド・ラ・モルヴォネーHippolyte de la Morvonnais はマリーの夫で、モーリスが彼と知り合ったのは、ブルターニュ地方のラ・シェネーにおいてであった。﹁サン・ピエールの修道会﹂を主宰していたラムネーLamennais の許をモーリスが訪れたのは一八三二年一二月、そこでイポリットに出会ったのが翌年四月。その後アルグノンの谷にあるモルヴォネー宅を、八月、一一月(一週間)、一二月から一八三四年一月にかけて(四五日間)、と三回訪ねている。妻のマリーとも親しくなり、彼女に一篇の詩『アルグノンの周縁』Lesbords de L'Arguenon(一八三三年一一月一五日作)を捧げている。この間の一八三三年九月にラムネーは修道会を解散。一八三四年一月モーリスはモルヴォネー家を辞し(別れの場面と抑制された悲しみが『緑のノート』に一月二四日付で書き留められている)、パリに赴く。そこで一八三五年一月二六日、ある友人からの手紙によって、四日前の一月二二日にマリーが死んだことを知る。二月一杯、『緑のノート』にこの死について凝らした心の内の思いを繰返し綴っている(二月二日、九日、一二日、二七日)。そしてモーリスは『マリーの死についての瞑想』を書き、イポリット宛三月二一日付の手紙に同封した。彼はこの手紙を次のように書き始めている。 ﹁私はあなたに、友よ、私の思考の生のように脈絡を欠き、混乱して、表題のない数ページを送ります。大きな苦悩のように何か単純で静かなものを作りたかったのですが、私は自分を制御できずに、不吉な混乱に気が動転し、頭はある考えの激しさに酔い、色々とわけのわからない想像の中を駆け巡っています。私の知性の構成に深い欠陥を認めずにはいられないのは、特にこのような試練においてなのです。落ち着いた考えは知性の力を示します。ところがここでは、そして更に私がするすべてのことにおいては、これは、狂人の言葉のように、一貫性のない、痙攣して、いつでも突然中断する一つの創作以外の何でしょう。﹂ この手紙は『マリーの死についての瞑想』を著者自身がどのようにとらえていたかを明快に言い表していて興味深いが、それとともにこの作品には彼自身題をつけなかったことを語っている。そのため、これは一九一〇年にアナトル・ル・ブラーズAnatole le Braz によって『表題のないページ』Pages sans titre という題のもとに公表されたが、一九三〇年のアンリ・クルアールHenri Clouard 版で『マリーの死についての瞑想』と題され、以後、ベルナール・ダルクール編の全集(一九四七年)を含めて、後者を表題とすることが多かった。最近ではマルク・フュマロリ編の詩集を始めとして、前者の表題を用いる傾向にある。ここに訳出するに当って、表題は『マリーの死についての瞑想』とした。これはゲラン自身が与えた題ではないが、他方﹁表題のない数ページ﹂は手紙の中の一語句であり、これもまた著者が題として考えたものではない。ここでは、内容を卒直にわかりやすく伝えていると思われる方を選んだ。 アルベール・ベガンが『ロマン的魂と夢』の中で(Albert Béguin, L'Âme romantique et le rêve)、『マリーの死についての瞑想』をゲランの傑作としていることは知られている。一方、ゲランの全集を編纂したベルナール・ダルクールはこれを失敗作とみなし、翻訳できない詩を、詩人でもある翻訳者が翻訳しようとした一つの試みであると考えている。先に引用したゲランの手紙にある通り、著者自身これを完成した作品とはみなしていない。それどころか、自分の構成力の欠如を告白している。思いを寄せた女性の死という辛い経験が引き起した心の乱れも影響しているだろうが、錯綜する思い、抽象化へと赴く思考の歩みを手探りするかのようにして積み重ねる言葉やイメージが文章を時に不明瞭にしている。 翻訳に当ってできる限りテクストのシンタックスを尊重するべく努めたがなかなか首尾よくいかず、またそのために訳文が時として回りくどく、生硬になった。訳者の力不足にもよるが、もともと翻訳不能なものをフランス語で詩として書いたと言われ得るようなテクストを、更に日本語に翻訳しようとした困難さにもよる。 『マリーの死についての瞑想』の第一行からモーリスは、かつてイポリットとともに辿ったブルターニュの森の小径へと読者を導く。それは自然の小径であり、記憶の小径であり、夢想の小径であり、魂の小径であって、自然のそして心の風景の記述が追憶への巡礼に、抽象的な思考に、精神世界に通じる。テクストの歩みとともに言葉がイメージが絡み合い、いつしか言い難いものの回りを巡る―表現できない何かに到達しようとする試みのようである。語るのが本質的に難しいことがある。死をめぐって、不在をめぐって、生の根源をめぐって、魂の在り処をめぐって、言葉がもつれ暗中模索し、文章は錯綜し、不明の域をさ迷い始める。だがそこにこそこのテクストの陰翳や深みがあり、そして密かな香気が漂っているようにも思う。訳文の拙さが原文の姿を損なっていないことを願うのだが⋮⋮ 翻訳はマルク・フュマロリ版(Maurice de Guérin, Poésie, édition présentée, établie et annotée par Marc Fumaroli,Gallimard, «Poésie», 1984)に拠ったが、ベルナール・ダルクール編の全集(OEuvres complètes de Maurice deGuérin, texte étabi et présenté par Bernard d'Harcourt, Les Belles Lettres, 1947, 2 vol.)を適宜参照した。

1 0 0 0 IR モーリス・ド・ゲラン『ラ・バカント』(翻訳)

- 著者

- Guerin Maurice de 金澤 哲夫

- 出版者

- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会

- 雑誌

- 慶応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学 (ISSN:09117199)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.294-263, 2008

森英樹教授・西尾修教授・高山晶教授退職記念論文集 = Mélanges offerts à Mori Hideki, à Nishio Osamu, et à Takayama Aki