33 0 0 0 OA フロイトの冥界めぐり --『夢解釈』の銘の読解--

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, pp.1-32, 2016-07-30

本論は, フロイトの代表的著作である『夢解釈』の冒頭にかかげられた銘, 「天上の神々を説き伏せられぬのなら, 冥界を動かさん」から出発して, 精神分析の始まりを印すフロイト思想に新たな光を投げかける試みである。第一節では, 『夢解釈』が出版される一八九九年以前のフロイトに着目しつつ, この著作の執筆が, 神経症論の著作の断念によって可能となったものであることを確認する。またそこでは, 上記の銘の由来であるヴェルギリウスの『アエネーイス』を参照しながら, 『夢解釈』の執筆が, この断念に対する一種の復讐であり, 一般的神経症論の転覆を企図するものであったことを確かめる。そこにおいて我々は, 正常と異常のあいだの分断を撹乱し, これに代えて諸葛藤の平面の理論を構築しようとするフロイトの姿を認めることとなる。続く第二節では, このようなフロイトの姿を『ヒステリー研究』における抑圧理論との関連から吟味する。そこでは連続的な表面のうえを伝播する力としての抑圧概念の意義が確認される。さらに第三節では, 『夢解釈』におけるフロイト独自の叙述スタイルが, 臨床的な夢解釈のスタイルと平行的であることを論じ, その特徴としての多重性について明らかにする。第四節においては, 上記のような視座を反映するものとして, 迷宮状の心的構成を描き出す『ヒステリー研究』の一節を検討するとともに, 同時にそれとは異なる理論化の方向性との関係を見る。この後者とは, 心的構成を階層化によって整理しようとするものであり, 力の伝播の問題を垂直的な分断性に変換するものと考えられた。最後に第五節では, この後者の理論化の方向性を, 『夢解釈』の背景でフロイトが取り組んだ父性の問いとの関連で考察する。そこでは父への「畏敬」との関連のもとで, 夢の荒唐無稽性が, 諸葛藤の平面としてではなく, 地下性として上層に対立するようになることを確認した。こうして本論はフロイトが, 深層を理論化するにあたり二重の立場のあいだで揺らぎつつ, 思考していることを明らかにした。

13 0 0 0 OA ジャック・ラカン,理論の実践 : アルチュセールとの距離

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.73-100, 2013-03-25

本論は,20世紀の思想史および精神分析運動史の中で極めて異例の影響力を誇った,ジャック・ラカンの60年代の理論的取り組みの背景を,その起点としてのアルチュセールとの出会いから検討することを目標とする。はじめに確認できるのは,所属していた組織から63年に「破門」されたラカンと,マルクス主義哲学の革新を準備していたアルチュセールとの間には,技術的,自然発生的イデオロギーの「外部」において,自らの携わる学問を科学として救出するという課題が共有されていたことである。アルチュセールはこのとき,ラカンの精神分析を評して「精神分析は科学である」と述べることになるのだが,反対に,ラカンがそこで深めたのは,むしろ精神分析と科学のあいだに既に共有されている出発点としての主体性の問題であった。では,この基礎のもと,ラカンが立て直す実践は,どのような「理論の実践」によってイデオロギーから守られることになるだろうか。ラカンとアルチュセールの共通の学生であったジャック・アラン・ミレールによる論理学を応用した主体理論の定式化は,アルチュセールの批判が示唆するように,実践への接続が明白ではない。問題は,真なる理論の記述ではなく,実践のうちでイデオロギーと切断とを対置することである。理論の実践もまた,ひとつの作業平面の内部で排除されている極限へ向かう,切断のための緊張をたたえていなければならず,その点においてラカンとアルチュセールには改めて共通のものを見出せるであろう。ラカンは,こうした極限にある原因の位置に,真理の身分を持つ対象を位置づけ,知に関する実践が目指す地点を指し示すのである。

4 0 0 0 胎児のコギト アンリとラカンの情動論的交点をめぐって

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 日本ミシェル・アンリ哲学会

- 雑誌

- ミシェル・アンリ研究 (ISSN:21857873)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1-12, 2021 (Released:2021-12-10)

- 参考文献数

- 23

Michel Henry, dans son livre Généalogie de la psychanalyse, distingue deux courants de la philosophie moderne depuis Kant — la conscience représentative et la vie affective — pour interroger l’invention de la psychanalyse par Freud en tant que charnière entre les deux. Cet article se propose de jeter la lumière sur la réflexion henrienne mise en relation à la pensée de Jacques Lacan, dont le nom est absent de l’œuvre d’Henry. Dans un premier temps, l’interprétation du Cogito cartésien d’Henry est comparée avec celle de Lacan. Tous les deux s’accordent à tenir compte du clivage entre la dimension représentative et l’irreprésentabilité du Cogito, et mettent l’accent sur le manque à naître dans l’ordre représentatif. Ensuite le concept de l’affectivité est examiné, comme le domaine de ce qui ne se réalise pas dans le représentatif. Tandis qu’Henry traite l’affectivité comme pré-représentative de l’immanence de la vie, Lacan élabore le concept de l’angoisse comme affect qui surgit en relation avec la langue maternelle et non-représentative, ce qui entraine l’insistance de l’altérité à l’intérieur de l’affection vitale. On trouve ici ce qui diffère entre les deux auteurs. Finalement, à partir d’une citation implicite d’un séminaire de Lacan à propos d’Henry, nous considérons ce qu’impliquent leurs différences pour ce qui est la relation avec la divinité, ainsi que la problématique de la puissance d’agir.

3 0 0 0 OA フロイトにおける必然 : 「レオナルド・ダ・ヴインチ」論をめぐって

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, pp.65-87, 2012-03

本論は, フロイトにおける人間と必然性の関係をめぐる問題を, フロイトの「レオナルド・ダ・ヴィンチ」論の読解に基づき考察したものである。フロイトは, 人間に否応なく立ちはだかる必然性について, しばしばアナンケーという言葉で論じながら, 人間は宗教的錯覚を捨てて, それに対峙していかなければならないと述べ, その態度を科学的態度としている。本論は, 晩年の文化論に見られるこうした問題系をフロイトが先取りしていたものとして, 彼の論文「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の思い出」を取り上げる。レオナルドは, 第一に, 宗教的錯覚を排し, 自然のアナンケーに知性を通じて対峙した人物として描かれている。しかし, レオナルド論を丹念に読むならば, 父性的影響を排することで可能となった知的な自然探求は, すぐさま, 常に幼年期の母との強い情動的関係に裏付けられた神経症的な思考強迫と境を接するものであることがわかってくる。知的探求と自然崇拝が結び付くようなこの母性的影響について, フロイトのほかのいくつかのテクストを参考にするならば, それは, 偶然的な現実を覆い隠そうとする錯覚のひとつであるという見方が可能となる。そこで, レオナルド論のうちに, この母性的錯覚に裂け目をもたらすものとしての偶然をめぐる主題を探すと, 自然に湛えられた潜在的な原因の闊入として構想された偶然の概念を見出すことができる。この偶然は, 必然性のうちに主体を埋没させる強迫的探求に対して, 主体が自らをひとつの作用因として世界へ介入させる行為と創造の側面から理解されるだろう。こうした必然性に参与する偶然への配慮こそがフロイトの科学的世界観の鍵であり, アナンケーを人間の変容の舞台として理解するための鍵である。

2 0 0 0 IR フロイトの冥界めぐり : 『夢解釈』の銘の読解

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文学報 = Journal of humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- no.109, pp.1-32, 2016

本論は, フロイトの代表的著作である『夢解釈』の冒頭にかかげられた銘, 「天上の神々を説き伏せられぬのなら, 冥界を動かさん」から出発して, 精神分析の始まりを印すフロイト思想に新たな光を投げかける試みである。第一節では, 『夢解釈』が出版される一八九九年以前のフロイトに着目しつつ, この著作の執筆が, 神経症論の著作の断念によって可能となったものであることを確認する。またそこでは, 上記の銘の由来であるヴェルギリウスの『アエネーイス』を参照しながら, 『夢解釈』の執筆が, この断念に対する一種の復讐であり, 一般的神経症論の転覆を企図するものであったことを確かめる。そこにおいて我々は, 正常と異常のあいだの分断を撹乱し, これに代えて諸葛藤の平面の理論を構築しようとするフロイトの姿を認めることとなる。続く第二節では, このようなフロイトの姿を『ヒステリー研究』における抑圧理論との関連から吟味する。そこでは連続的な表面のうえを伝播する力としての抑圧概念の意義が確認される。さらに第三節では, 『夢解釈』におけるフロイト独自の叙述スタイルが, 臨床的な夢解釈のスタイルと平行的であることを論じ, その特徴としての多重性について明らかにする。第四節においては, 上記のような視座を反映するものとして, 迷宮状の心的構成を描き出す『ヒステリー研究』の一節を検討するとともに, 同時にそれとは異なる理論化の方向性との関係を見る。この後者とは, 心的構成を階層化によって整理しようとするものであり, 力の伝播の問題を垂直的な分断性に変換するものと考えられた。最後に第五節では, この後者の理論化の方向性を, 『夢解釈』の背景でフロイトが取り組んだ父性の問いとの関連で考察する。そこでは父への「畏敬」との関連のもとで, 夢の荒唐無稽性が, 諸葛藤の平面としてではなく, 地下性として上層に対立するようになることを確認した。こうして本論はフロイトが, 深層を理論化するにあたり二重の立場のあいだで揺らぎつつ, 思考していることを明らかにした。This paper will try to shed a new light onto Freud's thoughts that mark the birth of psychoanalysis, by rethinking the epigram of his The Interpretation of Dreams, Lectere si nequeo superos, acheronta movebo. In the first section, it will be argued that Freud's renouncement to write a book on the topic of neurosis allowed him to engage in another project, a philosophical work about dreams. According to the original context of the epigram, Virgil's Aeneid, this book could be thought of as revenge as well as a subversion of general neurological discourse of that era. Here we can find Freud disrupting the division between normality and abnormality, and constituting a surface of plural conflicts. In the second section we reconsider the notion of "repression" in his Studies on Hysteria, in order to clarify the significance of this notion as a force circulating on the continuous surface. In the third section, we take a closer look to Freud's discursive style in The Interpretation of Dreams, which would be parallel to that of clinical procedure of interpretation of dreams, featured by overdetermination. In the fourth section, we examine several passages from Studies on Hysteria illustrating psychical arrangement like labyrinth, as well as another type of organization considered opposed to the former. Finally, in the fifth section we consider the problem of paternity in order to see how it would make it possible to reorganize the absurdity of dreams as undergroundness. We will thus find two alternating figures of Freud theorizing "the depth".

2 0 0 0 OA フロイトにおける必然 : 「レオナルド・ダ・ヴインチ」論をめぐって

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, pp.65-87, 2012-03

本論は, フロイトにおける人間と必然性の関係をめぐる問題を, フロイトの「レオナルド・ダ・ヴィンチ」論の読解に基づき考察したものである。フロイトは, 人間に否応なく立ちはだかる必然性について, しばしばアナンケーという言葉で論じながら, 人間は宗教的錯覚を捨てて, それに対峙していかなければならないと述べ, その態度を科学的態度としている。本論は, 晩年の文化論に見られるこうした問題系をフロイトが先取りしていたものとして, 彼の論文「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の思い出」を取り上げる。レオナルドは, 第一に, 宗教的錯覚を排し, 自然のアナンケーに知性を通じて対峙した人物として描かれている。しかし, レオナルド論を丹念に読むならば, 父性的影響を排することで可能となった知的な自然探求は, すぐさま, 常に幼年期の母との強い情動的関係に裏付けられた神経症的な思考強迫と境を接するものであることがわかってくる。知的探求と自然崇拝が結び付くようなこの母性的影響について, フロイトのほかのいくつかのテクストを参考にするならば, それは, 偶然的な現実を覆い隠そうとする錯覚のひとつであるという見方が可能となる。そこで, レオナルド論のうちに, この母性的錯覚に裂け目をもたらすものとしての偶然をめぐる主題を探すと, 自然に湛えられた潜在的な原因の闊入として構想された偶然の概念を見出すことができる。この偶然は, 必然性のうちに主体を埋没させる強迫的探求に対して, 主体が自らをひとつの作用因として世界へ介入させる行為と創造の側面から理解されるだろう。こうした必然性に参与する偶然への配慮こそがフロイトの科学的世界観の鍵であり, アナンケーを人間の変容の舞台として理解するための鍵である。 This paper deals with the problem of the relationship between necessity and humanity in Freud's thought, based on a close reading of his article "Leonardo Da Vinci and A Memory of His Childhood". Freud often argues about the inevitable necessity confronted by all humanity in terms of Ananke, insists that humanity should face it by abandoning all religious illusions, and classifies this attitude as that of Science. This problematic which is treated mainly in his late cultural essays, can be already found in the article on Leonardo. In this article, Leonardo is described as person who possesses a scientific attitude without any religious illusion. However, this attitude reveals itself as close to neurotic symptoms, fairly influenced by the mother's affect. This maternal influence, according to Freud's other articles, can be thought of as an illusion which conceals the contingent real. In fact, the problem of contingency is easily found in the article on Leonardo, where contingency is seen as the intrusion of potential causes inside the nature. This consideration about contingency is essential to Freud's conception of Science, and might enable us to understand Ananke as a stage of the transformation of humanity.

1 0 0 0 19世紀ヒステリー研究におけるイメージの問い

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 精神医学史学会

- 雑誌

- 精神医学史研究 (ISSN:13434799)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.90-99, 2008

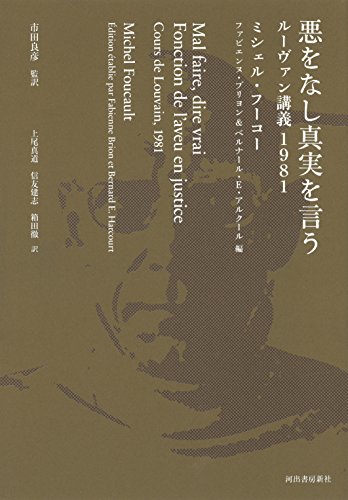

1 0 0 0 悪をなし真実を言う : ルーヴァン講義1981

- 著者

- ミシェル・フーコー著 ファビエンヌ・ブリヨン ベルナール・E・アルクール編 上尾真道 信友建志 箱田徹訳

- 出版者

- 河出書房新社

- 巻号頁・発行日

- 2015

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 精神医学史学会

- 雑誌

- 精神医学史研究 (ISSN:13434799)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.96-104, 2004