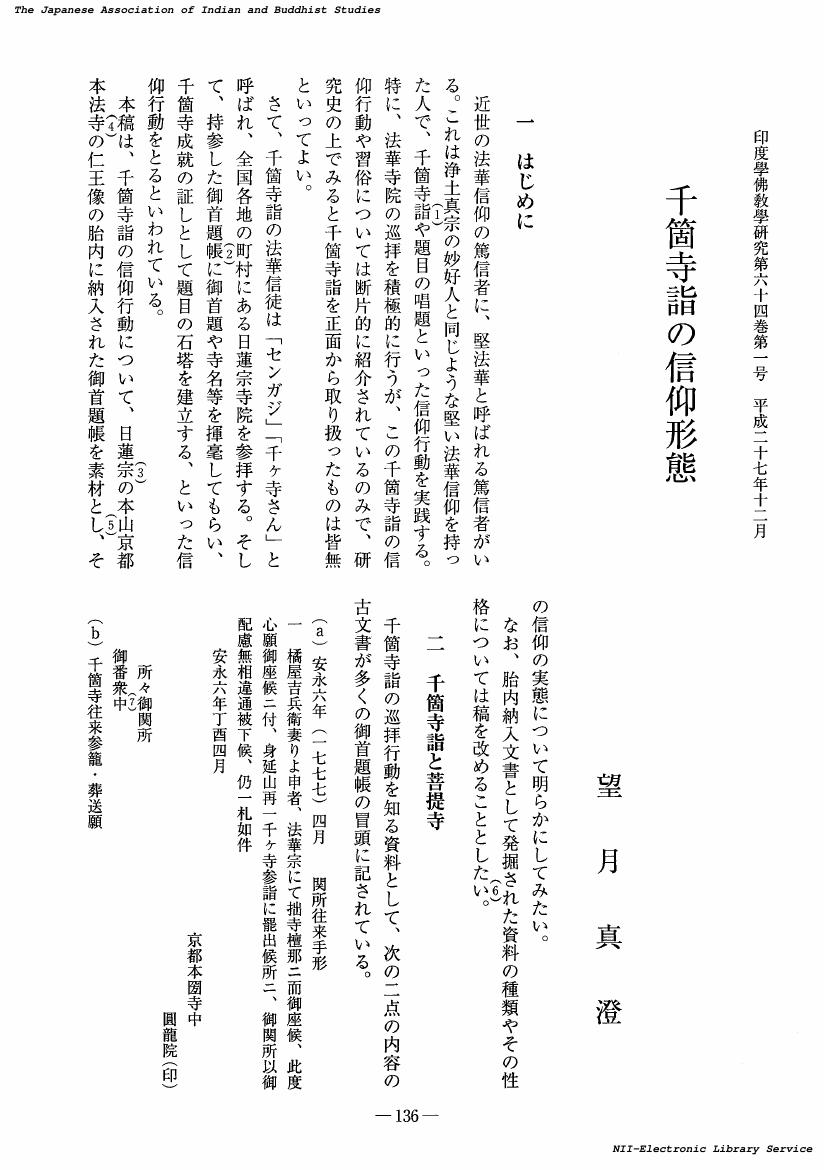

1 0 0 0 OA 千箇寺詣の信仰形態

- 著者

- 望月 真澄

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.136-143, 2015-12-20 (Released:2017-09-01)

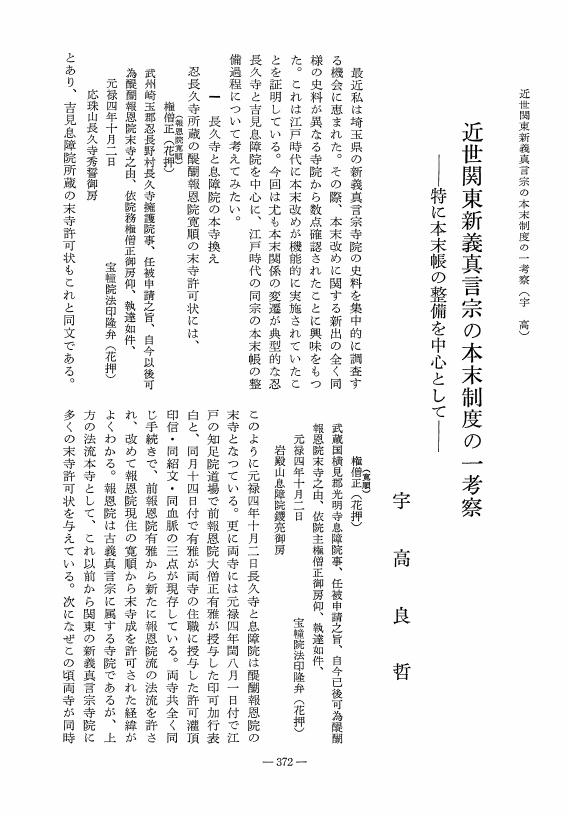

1 0 0 0 OA 近世関東新義真言宗の本末制度の一考察-特に本末帳の整備を中心として-

- 著者

- 宇高 良哲

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.372-376, 1978-12-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 中有に関するドルジェリンパの思想

- 著者

- 安田 章紀

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.961-956, 2016-03-20 (Released:2017-09-01)

- 著者

- 菊谷 竜太

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.367-365, 2000-12-20 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 白隠慧鶴と『宗鏡録』

- 著者

- 柳 幹康

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.292-286, 2018-12

1 0 0 0 千箇寺詣の信仰形態

- 著者

- 望月 真澄

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.136-143, 2015

1 0 0 0 日本近世における不殺生思想:――雲棲袾宏の受容と影響――

- 著者

- 西村 玲

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.753-757, 2014

1 0 0 0 普寂の実践観

- 著者

- 西村 玲

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.101-104, 2004

1 0 0 0 日本における須弥山論争の展開

- 著者

- 西村 玲

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.679-683, 2013

1 0 0 0 求道恵尋の『円頓戒聞書』について

- 著者

- 窪田 哲正

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.264-266, 1979

- 著者

- 大観 慈聖

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.916-911, 2016

- 著者

- 堀田 和義

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.933-929, 2018

<p>Among the Indian religions, Hinduism and Buddhism treat earth, water, fire and wind as inanimate elements. However, in Jainism, these elements are treated as living entities. In the past, this Jain view of the elements was interpreted as showing that Jainism was animistic in outlook. Subsequently, however, many scholars have argued against this interpretation.</p><p>In this paper, I will first outline the existing scholarship that argues that Jainism is an animistic religion. Then, I will survey research critical of this view. Likewise, the view that Jainism must be old because it is animistic can also frequently be found. However, this view is based on the theory of the evolution of religion that has become the target of much criticism in recent years and therefore requires reexamination.</p><p>Next, I examine the counterargument by J. C. Jain. On the basis of the three points, I clarify the way in which his interpretation offers a valid counterargument to earlier scholarship.</p>

1 0 0 0 親鸞の還相廻向、その発展

- 著者

- 玉城 康四郎

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.37-45, 1994

1 0 0 0 OA スリランカに知られる投身餓虎本生話と北伝仏教伝承との関係について

- 著者

- 松村 淳子

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1164-1172, 2010-03-25 (Released:2017-09-01)

- 被引用文献数

- 1

餓えた牝虎に自分の身体を与えた物語(投身餓虎,捨身飼虎)は,法隆寺の玉虫厨子に描かれていることでも知られるように,仏教の伝わった地域では広く知られ,数多くの文献資料が遺されている.しかしながら,パーリ語のジャータカ物語にはこの話は含まれず,南方上座仏教国にこの物語が存在することはほとんど知られていなかった.この物語がスリランカにも知られていたことは,法顕の短い記述(『高僧法顯傳』)によりわかるが,そのほかの資料についてはこれまでほとんどわかっていない.ところが,スリランカ仏教徒はパーリ・ジャータカに含まれないジャータカのいくつかを伝承しており,それが近年でも寺院の壁などに描かれている.本論文では同本生話の諸伝承を整理し,それとスリランカで知られる伝承の証拠を絵画および文献資料に求め,それらと北伝伝承との関係を明らかにしようと努めた.なかでも大正No.172経はこれまで具体的に研究されていないが,有名な金光明経の物語より古い,ガンダーラの伝承であることは明らかで,その訳者である法盛も,法顯同様ほぼ同時代にスリランカに旅したであろうことは,南北仏教伝承の交流の具体的事例として,非常に注目すべきことを指摘した.

1 0 0 0 『群疑論』所説の二乗種不生論――円測との関係を中心に――

- 著者

- 長尾 光恵

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.566-569, 2018

<p>In Huaigan's <i>Shijingtugunyilun</i> (釈浄土群疑論) stress is placed on the idea that followers of the Śrāvaka and Pratyekabuddha vehicles will obtain rebirth in the Pure Land and attain the Mahāyāna, the influence of Wönch'uk's idea of the five <i>gotra</i>s (五姓各別説), and the criticism offered again Ji's fundamental denial that Śrāvakas and Pretyelabuddhas are capable of rebirth in the Pure Land.</p>

1 0 0 0 Tel-lonani:――バルア仏教徒の婚姻儀礼――

- 著者

- BARUA Titu Kumar

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.1289-1293, 2012

Tel-lonaniはバングラデシュのバルア仏教徒が結婚式当日に式前に家庭で行なう儀礼で,「頭に油を注ぐこと」を意味するチッタゴン方言に由来する.本論では,この儀礼の次第と,儀礼の随所に込められた象徴的な意味を取り上げた.まず僧侶に日取りを相談するのだが,バルアにとっては川の満潮時がめでたい時である.儀礼に際してはドゥルヴァ草やグアヴァなどを準備するが,それらには,「成就」や「繁栄」などの意味が込められている.Tel-lonani儀礼は新郎新婦それぞれの家で一連の儀式を5回行う.竹と布で仕切られた空間にカップルが座り,列席者が一人ずつ5回ドゥルヴァ草で二人の額に触れる.その後全員の手を添えて同じことをする.これらには,「一人から結び合いへ」,「調和」の意味があるとされる.二人が座る敷物は,一回の儀式が終わるごとに剥がして揺すられるが,浄化儀礼で二人の体から落ちた穢れがついたために敷物をきれいにすることを含意している.儀礼の終盤には,母親と親戚の女性が二人の頬と額にターメリックをつけ,それを自分のサリーの端で拭う.これには,子供に別れを告げることが象徴されている.そして最後には,マスタードの種と油が清水とともに二人の頭頂に塗られる.バルア仏教徒はマスタードは風邪の予防,清水は浄化と長寿をもたらすと信じている.このように,Tel-lonani礼は,主たる結婚式に臨む前に新郎新婦の心身を浄化するために行なわれるが,そこで用いられる物や種々の所作には,長寿,繁栄など,二人の新生活への願いが込められている.また,この儀礼には僧侶は参加せず家族や親族が関わるのだが,親子としての別れの後に,新たな家庭を築く二人を親族が今後も支えていくという,通過儀礼としての特徴が色濃く映し出されている.

1 0 0 0 禅と福祉

- 著者

- 池田 豊人

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.628-629, 1980

1 0 0 0 痴兀大慧の密教思想:―― 『大日経見聞』撰者再考を中心に――

- 著者

- 弘海 高宣

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.146-149, 2010

1 0 0 0 OA 『ガリム』における究竟次第について

- 著者

- 石部 道明

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.973-969, 2013-03-20 (Released:2017-09-01)

- 著者

- Shakya Sudan

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.1176-1180, 2006

Mañjusrikirti 著 <i>Aryamañjusrinamasamgititika</i> (Tohoku 2534=<i>Tika</i>) は<i>Namasamgiti</i> (<i>NS</i>) を瑜伽タントラの立場から解説した最大の註釈書である. <i>NS</i>の第78偈に「法螺貝(dharmasankha)」という語がある. Mañjusrikirti はその語を説明するために,「法螺貝の三摩地 (<i>Tika</i>, 213a<sup>4</sup>-214a<sup>1</sup>=Dh-samadhi)」という「観法」を紹介している. それは以下の八項目に分けられる.<br>[1] 水輪の観想; Mam字所変の文殊を観想及び我慢 [2] Kham字所変の螺貝の観想 [3] マンダラを描く方法 [4] 供養 [5] 無量光仏としての我慢 [6] 収斂 [7] 拡散 [8] 観法の功徳<br>以上を検討した結果, 以下の二点に纏められる.<br>(1) 螺貝と音声を発生する器官である喉との類似性から, Mañjusrikirti が音声の発生の構造を Dh-samadhi の中で解釈していると推定される.<br>(2) <i>Tika</i> で「観法」として説かれている Dh-samadhi と殆ど同内容が, <i>Sadhanamala</i> (<i>SM</i>) に <i>Dh-sadhana</i>(<i>SM</i> No. 81) として収録されていることが判明した. この <i>Dh-sadhana</i> のチベット語訳 (Tohoku 3474) は, Grags pa rgyal mtshan 訳 <sup>*</sup> <i>sadhanasagara</i> のみに収録されており, 梵本・チベット語訳ともに著者名が伝えられていない. しかし, 内容上の類似及び <sup>*</sup> <i>Sadhanasagara</i> の翻訳年代から見て, <sup>*</sup> <i>Sadhanasagara</i> 編纂の時点で, <i>Tika</i> から Dh-samadhi の部分だけを抜き出し独立した儀軌として扱おうとする仕方があった可能性が強い.