1 0 0 0 OA 新しい考え方のクラウンリムーバー

- 著者

- 羽山 勇

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 国際ナソロジー学会アジア部会会誌 (ISSN:18848168)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.97-100, 1979-09-01 (Released:2010-09-09)

1 0 0 0 OA 痛みの認知と情動

- 著者

- 金銅 英二

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1-2, pp.88-93, 2015-04-25 (Released:2016-06-17)

- 参考文献数

- 9

痛覚情報は末梢神経系から中枢神経系へと入力されたあと上行性の経路(外側系と内側系)を経て視床の神経核で中継され,さらに上位中枢へと投射される.中枢神経系の機能局在はブロードマンやペンフィールドらが明らかにしているが,脳内の神経核間で広範囲かつ複雑に連絡網を形成しており,痛覚情報認知システムや情動については不明な点が多かったが,近年fMRIなど画像診断装置・技術の進歩により脳科学が大きく進歩し,多様な痛覚の病態に関連する脳活性部位が明らかになりつつある.特に視床と大脳皮質感覚野や扁桃体・前帯状回・側坐核・海馬などとの回路網について注目し,痛みの認知がどこで行われているか,また痛みに伴う情動の形成はどこで行われているかなど解説した.

1 0 0 0 OA 歯科矯正学基礎講座 4

- 著者

- 横井 由紀子 荒井 敦 河村 純 玉谷 直彦 岡藤 範正

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.215-224, 2018-11-21 (Released:2020-06-25)

1 0 0 0 OA 研修医にも役立つ 歯科臨床基礎の そ を学ぶ

- 著者

- 松下 寛

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1-2, pp.114-115, 2013-04-25 (Released:2014-11-14)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA リマウント調整による総義歯装着者の咀嚼能力の改善

- 著者

- 河原 英雄 成松 由香 小松 亜希子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1-2, pp.17, 2016-04-25 (Released:2019-07-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

義歯をリマウントして,咬合調整によりフルバランスの咬合を与えると,「すっきりした」「かめるようになった」など患者の満足を得ることができる.筆者は,リマウント調整後のフードテストの様子を映像で記録することにより,個別的に咀嚼能力の回復を評価してきた.このリマウント調整による咀嚼能力の回復を客観的に確認するため,リマウント調整をした総義歯装着者の70 人(男性23 人,女性47 人,平均年齢75.8 歳)を被験者としてリマウント調整の前と後に咀嚼能力検査を行った.咀嚼能力測定には咀嚼試料中に溶出するグルコース濃度を測定する市販キットを用いた.その結果,92.8%の被検者でリマウント調整後に10%以上の溶出グルコース濃度の向上が得られ,平均41.8%の溶出グルコース濃度の改善をみた(調整前に咀嚼能力の低かった上下総義歯群では68.1%改善した).リマウント調整により高い確率で咀嚼能力が改善することが客観的に確認できた.この事実は,一般に使われている総義歯は,無歯顎者の咀嚼能力を十分に回復しておらず,改善の可能性があることを示している.【顎咬合誌 36 (1 ・2 ): 1 7 - 2 4 ,20 1 6 】

1 0 0 0 OA 歯周病の基本治療におけるコラーゲン・亜鉛配合ゼリー摂取の効果

- 著者

- 仲筋 宣子 仲筋 耕作 北澤 高志 南 清和

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.210-217, 2014-11-25 (Released:2015-12-23)

- 参考文献数

- 16

歯周病は生活習慣病として位置づけられており,様々な研究で食事や多くの栄養素が歯周病と関連していることが報告されている.本研究では,歯周病の治療時に“ コラーゲン・亜鉛配合ゼリー”サプリメントの摂取効果を調べるため,34 名の歯周病患者を対象として無作為化プラセボ対照比較試験を行った.被験者を“コラーゲン・亜鉛配合ゼリー”摂取群(サプリメント群)とプラセボ摂取群(プラセボ群)にランダムに割り付け,歯周ポケットの深さ(Probing pocket depth; PD)とプロービング時の出血(Bleeding on probing; BOP)について,治療前,4,8, 12週時に検討した.その結果,治療前のPDが4mm以上の場合,摂取8週時におけるサプリメント群の平均PDは3.36 ± 1.34mm であり,プラセボ群と比較して統計学的に有意に小さかった(p<0.05).さらに,サプリメント群での平均BOP ポイント数は,8 週時で7.79 ポイント,12 週時で7.35 ポイントであり,プラセボ群と比較して有意に小さかった(それぞれ19.54 ポイントと20.77 ポイント,p<0.01).これらの結果は,”コラーゲン・亜鉛配合ゼリー”が,歯周病の症状の進行を抑える可能性を示唆している.【顎咬合誌 34(3):210-217,2014】

1 0 0 0 顎咬合学をベースとした審美修復治療

- 著者

- 小林 英史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.65-75, 2014

<b>従来の歯科医療では,う</b>蝕<b>歯には修復治療,軽度から中等度の歯周病には歯周治療,重度の歯周病には歯周補綴,歯を失った場合には義歯によって対応してきた.近年ではその対応にインプラントや審美的要件が加わり,患者はさまざまな治療オプションの中から自らが受けたい治療を選択することが可能となっている.しかしながら,歯科医師と患者がどの治療オプションを選択するにせよ,最終的に健康な口腔内の維持には「咬合の安定」が重要であることに異論の余地はない.咬合の再構成に迫られる症例では,安定した中心位咬合,バーティカルストップ,アンテリアガイダンス,それに伴う臼歯離開咬合,適切なアンテリアカップリングの獲得を第一の治療目標とすることは,これからの歯科医療にとっても不変であるものと考えている.今回,長期的に偏った嚙み癖により,下顎位の病的偏位をきたした患者に対し,咬合治療に焦点をあて,必要最小限の歯質の切削による下顎位ならびに審美的な主訴の改善に努めた結果,良好な結果が得られた.【顎咬合誌 34(1・2):65-75,2014</b><b>】 </b>

- 著者

- 齋藤 善広

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.252-265, 2009-11-24 (Released:2015-02-03)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

目的:本研究の目的は,臨床におけるゴシックアーチ(以下GoA)とタッピングポイント (以下TP)記録を定量的ならびに形態的に評価し,義歯の調整回数とともに統計的に分析し, その関連について検討することである. 方法:11 年間の臨床におけるタッピング(以下Ta)法を併用したGoA 描記法(Active 法)によって得られた161 の描記記録について,定量的にはアペックス(以下Ap)とTP 間距離,各線分の長さと角度の計測をおこなって評価し,形態的には新たに考案したGoA スコア法により図形の乱れの程度を評価した.そして,Ap/TP 間距離によって4 つの群に分類し, 義歯の調整回数とともに統計的に分析した. 結果:①A 群(0 -0.9mm)40.4%(65 名),B 群(1.0 -1.9mm)29.8%(48 名),C 群(2.0 -mm)22.4%(36 名),D 群(TP のみ)7.4%(12 名)で,A 群でAp とTP が一致したものは65 名中21 名で,全体の13.0%であった.②前方運動量と③側方運動量では,各群にいずれも有意差はなかった.④Ap からの左右側方運動路のなす展開角は,平均113.54 ± 7.91°(n =161)で各群間での有意差はなかった.⑤TP からの左右側方運動路のなす展開角は,A 群119.51 ± 9.07°,B 群121.83 ± 9.16°,C 群138.42 ± 21.06°で,C群はA 群,B 群に対して有意差が認められた(P <0.05).⑥GoA スコアは,A 群4.2 ± 2.37,B 群6.01 ± 2.50,C 群7.52 ± 1.93 となり,各群間で有意差が認められた(A -B・B - C 間でp<0.05,A -C 間でp <0.01).⑦義歯の調整回数は,全体の平均が2.38 ± 1.64 回,A 群2.28 ± 1.64 回,B 群2.92 ± 1.78 回,C 群1.83 ± 1.12 回,D 群1.41 ± 0.76 回で,B 群とC 群,D 群では有意差が認められた(p <0.05). 結論:Ap/TP 間距離が増してもAp からの前方運動量と側方運動量と展開角には差が生じず,顎関節の機能的運動範囲には差がないことが示唆された.一方,TP からの運動は中間運動 域となり前方および側方運動量は相対的に減少することが示唆され,展開角は広くなり偏差 も大きくなっていた.Ap/TP 間距離が増すに従って,GoA スコアは増加し,描記障害の程度が増加していた.また,Ap/TP 間距離が1.0-1.9mm のB群で義歯の調整回数が増加していたが,他の群と比較した場合でも実際の臨床においては1 ~2 回の義歯調整回数の増加と して見込まれると考えられた. Ap/TP 間距離の増加やGoA スコアの増加があった場合には,顎関節の器質的な変化と神経筋機構の不調が生じていると考えられるが,咬合採得位としてのTP を適切に診断するこ とで一定の予後が見込めることが示唆された. したがって,咬合採得位としての適正なTP を診断するために,TP 法を併用したGoA 描記法(Active 法)を行うことは臨床的に意義があると考えられた.

1 0 0 0 咬合が人生とどうかかわっていくか

- 著者

- 西村 雅興

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.21-25, 1987

I have already discussed my opinions on how occlusal disturbances affect people's lives. Delivery using forceps may cause abnormalities in the temporomandibular joint, and the pressure from a twin's buttocks while in the womb may make the sibling's head rhomboid in shape, disturbing its symmetry. These people often have“hearts”and“bodies”which are nervous and sensitive. Marital problems promote thumb sucking resulting in an open bite and stiff neck in children, as well as making them susceptible to children's diseases. The problems of missing teeth become worse with age leading to dentures, proceeding to stiff necks, headaches, hip pain, numbness in the extremities, heart disease, high blood pressure, and senility, with life ending in a early, unhappy death. Dentists will have a very bright future when we contribute to people's health through their teeth, give them a prosperous and happy life, become needed by all, as well as being loved and respected.

1 0 0 0 OA 金属床義歯装着により金属アレルギーが判明した一症例

- 著者

- 本多 孝史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1-2, pp.111-118, 2012-04-26 (Released:2014-01-14)

- 参考文献数

- 4

近年,花粉症やアトピー性皮膚炎などの多種のアレルギー疾患の増加が問題となっている.歯科用金属アレルギーも同様に,クラウンブリッジや義歯用金属などに含まれる金属成分,特にニッケルクロームやコバルトクロームがアレルギー誘発成分となり,口腔内に悪影響を及ぼすことが明らかになっている1).今回は,コバルトクローム(Co-Cr)金属床を用いた上顎シングルデンチャーを装着後,アレルギーを発症した患者の治療経過について報告し,今後の対応策につき検討を加える.症状:Co-Cr 金属床の接する口蓋粘膜に白色の角化の亢進した凹凸の腫脹と発赤がみられた.経過:パッチテストにより塩化コバルトと塩化亜鉛に陽性反応がみられたため,レジン床義歯を作製し,患者に装着.結果:レジン床義歯によって症状は回復した.検討:パッチテストの結果と照らし合わせた使用材料の検討が必要.

1 0 0 0 下顎骨の偏位によるポステリアオープンバイトについて考察する

- 著者

- 櫻井 直樹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.231-238, 2011

現在,咬合学の基本を学ぶ上でナソロジーはわかりやすく有用であると思うが,その理論は健全な顎関節を基準としているため顎関節症には応用できない.<br>そのため顎関節症の治療を考える時,顎関節に頼らずに下顎位を何処に設定するかが重要となる.<br>そこで今回はポステリアオープンバイトと言われる下顎骨の前下方へ偏位することによって起こる現象の原因や過程を探ることで求めるべき下顎位を考えてみたい.

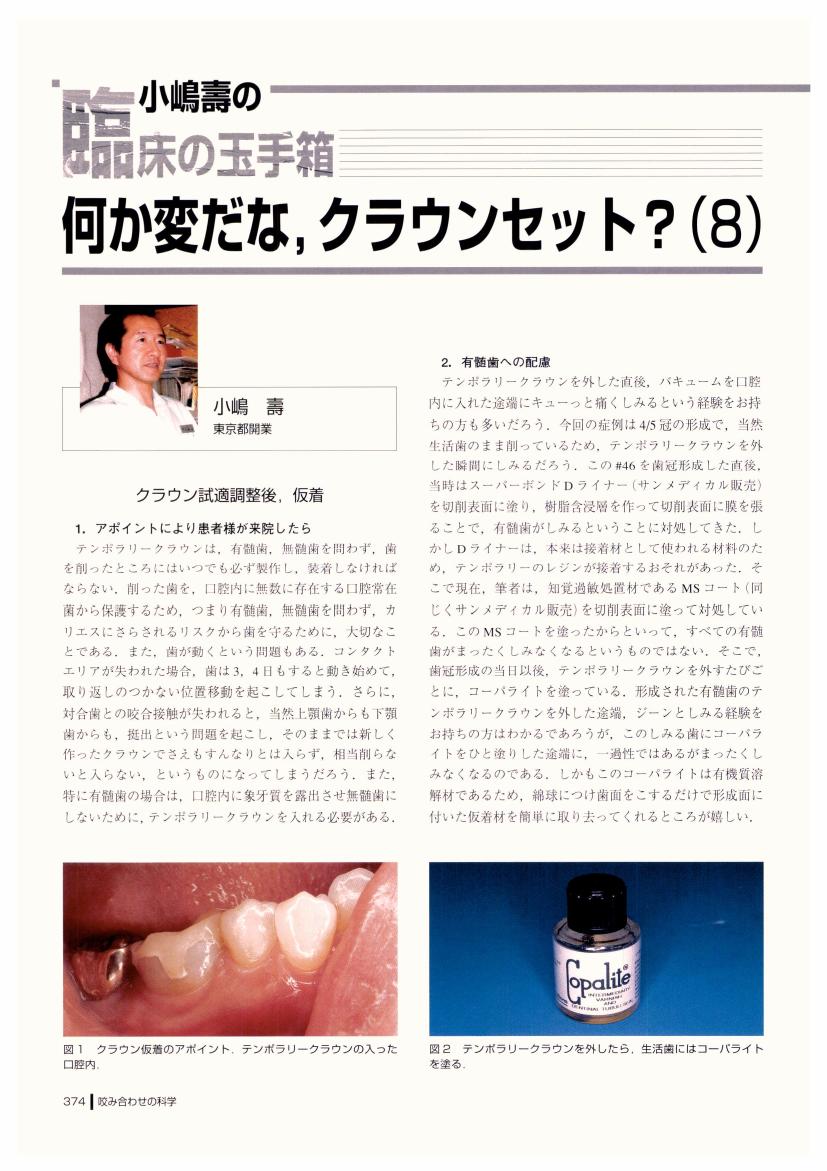

1 0 0 0 OA 小嶋壽の臨床の玉手箱 何か変だな, クラウンセット? (8)

- 著者

- 小嶋 壽

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2-3, pp.374-377, 2004-11-05 (Released:2010-09-09)

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.130-145, 2013

<b><b>今日の医学には環境エネルギーとミトコンドリアのエネルギー代謝と動物の生体力学エネルギーの三者が欠落している.そのため組織免疫系の発生や難病の発症のしくみも皆目見当もつかない.著者はこれらの三者のエネルギーを臨床医学に導入して「顔と口腔の医学」を創始し,多細胞動物の統一個体の統御系を細胞内小生命体のミトコンドリアの視座から研究し,細胞病理学に代ってミトコンドリア病理学を樹立し,難病発症のしくみを究明した.難治性の免疫病も悪性腫瘍も精神疾患もともに,環境エネルギーや生体力学エネルギーの不適によって口・喉・腸</b><b>内</b>の常在性微生物が白血球に感染し顆粒球に変容して全身の血液中をめぐって播種し,種々の器官の組織群の細胞内感染症で起こる疾病で,不顕性の日和見感染症状が,生活様式の激変で劇症化したことを明らかにした.常在性の腸内微生物の脳のニューロンの細胞内感染症が精神神経疾患で,それ以外のあらゆる組織の細胞群に発症した細胞内感染症による疾患が免疫病である.そしてこれらの腸内微生物が多重複合汚染した細胞内感染症が全身のあらゆる組織の細胞群に発症し,ミトコンドリアによる細胞増殖の負の制御系が荒廃した症例が癌である.したがって三つの疾病の治療法はすべて同じである.ミトコンドリア活性免疫治療法を実施するとともに,ミトコンドリア共鳴診断法にて有効と判断されるものを投与してこれらの難治性疾患を治癒に導く事が出来たのでそれらの症例を報告する</b><b>. </b>

- 著者

- 村山 千代子 村山 知子 尾崎 邦夫 関根 顕

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.65-74, 2013

<b>日常の歯科臨床において,心地よく咬めることは歯科治療の最終到達地点であり,そのために「咬合」が重要なテーマとなる.咬合の診査は模型診断,エックス線写真等の画像診断・キャディアックスなどの下顎運動診査機器による診査など多岐にわたるが,体表診査は特別な機器を必要とせず,患者の負担が少ない.術者の解剖学の知識と観察眼があれば診断が可能なため,咬合診査のベースとして体表診査を行うことが重要であると考える.表情筋・咀嚼筋・顎顔面骨格の対比と下顎偏位の関連性について考察し,矯正治療と下顎位の修正を含む咬合治療を行い良好な結果が得られたので報告する.【顎咬合誌 33(1・2):65-74,2013】 </b>

- 著者

- 山田 國晶 番匠 千津 三木 隆寛

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1-2, pp.108-114, 2009-04-24 (Released:2015-01-30)

1 0 0 0 OA 咬合診断法としてのBi-Digital O-Ring Test

- 著者

- 福岡 博史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.31-38, 1992-04-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 18

The Bi-Digital O-ring test is a diagnostic method in which the patient's physical condition is judged by his/her finger stregth. The patient is made to form a Bi-Digital ring using the thumb and any other finger on the same hand. The doctor then forms two of the same rings with his/her own hands, interlocking them with the patient's ring and then, While the patient using his own finger strength resists, the doctor attempts to pull open the ring from both sides using his own bi-digital o-rings. Diagnosis is made based on the patient's ability to maintain closure of the ring.We apply this test to make diagnosis in the areas of conservative dentistry, prosthetic dentistry and oral surgery. It is a very useful method for occlusal diagnosis, determination of mandibular position and teatment and diagnosis of temporomandibular joint porblems. We would like to report on our objective observations and clinical cases.

1 0 0 0 OA 抜歯即時インプラントの臨床的考察

- 著者

- 安光 秀人 神田 省吾 桑原 明彦 山上 哲贒

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.276-289, 2009-11-24 (Released:2015-02-03)

- 参考文献数

- 17

近年,インプラント治療はかなり予知性が高くなってきた.一方デンタルインプラントは義歯に比べ機能的・審美的回復が可能になってきたが,治療期間の長さがリスクとしてあげられる. またわれわれ,日本人(モンゴロイド)の上顎前歯部においては元来唇側歯槽骨が薄いために,抜歯後の治癒過程で唇側の歯槽骨吸収をともない,その結果審美的回復が困難となることが多く,下顎臼歯部においても頬側の骨欠損がインプラント埋入後の予後に影響をおよぼしている. そこで今回インプラントの埋入を抜歯と同時に行うことにより,治療期間の短縮および経時的な骨吸収の回避が可能となり,審美的・機能的に良好な結果を得た2 症例の概要を報告する.さらに当院外来において2004 年4 月~2007 年12 月までの過去3 年8 ヵ月間に抜歯即時インプラントを行った患者22 名 (男性5 名,女性17 名) について臨床的検討を行った.上下顎合計で29 本埋入し残存率は96.6%であった.抜歯即時埋入によるインプラント治療は適切な審査・診断およびメインテナンスが行なわれることにより,欠損補綴の1 つとして有用な治療法であることが示唆された.

1 0 0 0 OA 歯科臨床 基礎のそを学ぶ

- 著者

- 谷尾 和正

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1-2, pp.76-77, 2014-04-25 (Released:2014-11-28)

1 0 0 0 OA 失敗しないインプラント治療2

- 著者

- 日髙 豊彦

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1-2, pp.87-94, 2014-04-25 (Released:2014-11-28)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 歯科臨床 基礎のそを学ぶ

- 著者

- 加藤 泰二

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.242-243, 2013-11-25 (Released:2014-11-15)