1 0 0 0 OA 研究報告のための統計学 2 群データの検定および2 変量データの分析 2

- 著者

- 田邊 直紀

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.230-237, 2018-11-21 (Released:2020-06-25)

1 0 0 0 OA ドライマウス

- 著者

- 斎藤 一郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1-2, pp.215-218, 2005-04-18 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 4

涙が減少して目が乾くドライアイと同様, 最近口の中が乾くドライマウス (口腔乾燥症) の症状を訴える人が増えている.ドライアイ研究会によれば, 日本に約800万人存在するとされるドライアイ患者の多くがドライマウスに起因する症状を呈するとの報告や, 欧米の疫学調査では人口の約25%が本症に罹患しているとの結果から算出すると, 本邦では3, 000万人の潜在患者がいることになる.しかしながら, 本症の受け皿となる医療機関は少なく, 患者さんはどの科を受診すれば良いのか分からないのが現状である.本来, ドライマウスは歯科医療従事者が適切な処置を行うことによって症状を緩和し, 進行を止めることができる.本稿では唾液の役割とドライマウスの原因について概説する.

1 0 0 0 OA 審美性を考慮したオーバーデンチャーの1症例

- 著者

- 荒木 久生 申 基〓 元村 洋一 小林 之直 宮田 隆

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.403-406, 1997-11-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 6

In the case of maxillary protrusion, the bone resorption of maxillary alveolar bone is not observed after tooth extraction. In this case report, a denture base of the anterior shape in the maxillary denture was made the none denture base form to improve a protrusive feeling of a maxillary denture. And the magnetic attachment was used to stability of overdenture. As a result, it was provided clinically good condition in esthetic and functional.

1 0 0 0 OA ニューロマスキュラーデンティストリー入門 顎運動を記録する重要性 3

- 著者

- 髙松 尚史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.229-236, 2019-11-21 (Released:2020-06-30)

- 著者

- 亀山 敦史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

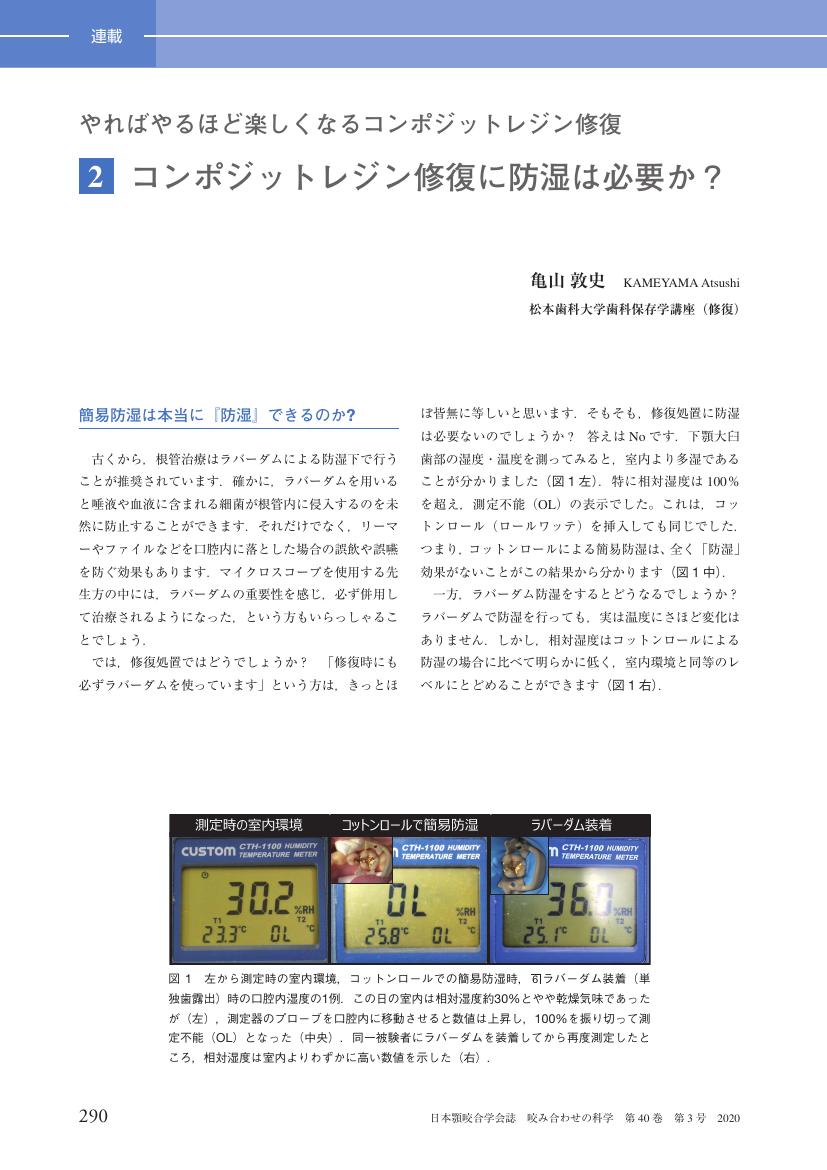

- vol.40, no.3, pp.290, 2020-12-21 (Released:2021-06-30)

1 0 0 0 OA 新しい科学的シャープニング法その1 ―人間工学と心理学を応用したシャープニング

- 著者

- 西野 博喜

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1-2, pp.78-83, 2005-04-18 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 21

今回, 提唱するシャープニング法は人間工学ならびに心理学的見地から考案されたものである.まず, 実体顕微鏡を用いて視覚による情報を獲得した.微小部分での操作を観察しながら作業できるようになり, 従来の盲目的作業から脱却できる。そして従来法では不可能であった知覚運動学習が実現するのでシャープニングの技能向上につながる.次に, 小型の回転砥石と技工用エンジンを使用し作業の効率化を図り, さらに適切な支持を確保することで手の安定性を得た.これよりシャープニング時に生じる手プレ (運動時振戦) は大幅に減少する.

- 著者

- 脇田 雅文 田中 美枝 宇野澤 秀樹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.59-66, 2009

- 被引用文献数

- 1

インプラント治療において,歯槽骨量が少ない場合は骨造成を併用してインプラントを埋入する方法が多く取り入れられてきている.しかし,大きな骨造成を行なうことにより患者および術者への負担も大きくならざるを得ないという欠点があった. そこで,ショートインプラントを適正な位置に埋入することにより,低侵襲で埋入を行ない,患者への負担を軽減するように試みられてきた. しかし,欠損部の大きい全顎治療等でインプラントの埋入本数が増えた場合は,技工側は上部構造の補綴物製作にあたり鋳造物が大きく鑞着部分が多くなり,高度な技工技術が必要になる.さらに多くの貴金属の使用によりコストの増加がともない,患者側の経済的負担にもなっていた. プロセラインプラントブリッジの最大の特長はCAD/CAM システムによって製作され,従来の鋳造物と比較し,チタンブロックからの削り出しのため,変形のリスクがないことである.フレーム自身がアパットメントと一体構造,高強度,作製過程の簡略化と低コストである利点がある. 本論文においてショートインプラントとプロセラインプラントブリッジを用いたインプラント治療の結果,精度が高く一定の審美性のある上部構造を持ったインプラント補綴治療ができ,本治療方法は以下のような特長をあわせて有している. 1.ショートインプラントによる患者,術者への負担軽減 2.プロセラインプラントブリッジによる製作過程の簡略化と低コスト化 これらの結果から今後のインプラント処置の選択肢の1 つとなりうることが示唆された.

1 0 0 0 OA 歯科と全身疾患の関わり 骨粗鬆症について

- 著者

- 音琴 淳一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1-2, pp.107-114, 2014-04-25 (Released:2014-11-28)

- 参考文献数

- 24

1 0 0 0 OA 咬み合わせと全身の関係

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.164-186, 2000-10-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 43

- 著者

- 西原 克成 手嶋 通雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1-2, pp.42-57, 2011-08-30 (Released:2014-01-14)

- 参考文献数

- 42

人間の生命を扱う医学と生命科学で最も重要な考えは,ミトコンドリアのエネルギー代謝と環境エネルギーと動物自身の動きの生体力学エネルギーであるが,このエネルギーの概念が今日完璧に見過ごされている.筆者は医学・生命科学にこれらの考えを導入して新しいエネルギーに立脚した「顔と口腔の医学」をまとめ,出版した.本稿では人工歯根療法について述べる.エネルギーを導入した新しい医学の考えに立って筆者は,骨癒着型のインプラントに代わって新型の歯根膜(歯周線維組織)を持つ釘植型人工歯根を開発した.これまでのすべてのインプラントには歯周支持構造の固有歯槽骨・歯周靭帯線維関節が欠けていたので,歯を支える骨組織の改造システムがなかった.筆者は,生体力学の観点から,人工歯根の材料,形状,機能効果を研究し,セメント質・歯周靱帯線維関節・固有歯槽骨を機能下で発生させる特徴的波状形のアパタイト焼結体とチタンの人工歯根を開発した.これらの人工歯根を成犬と日本猿に植立して,基礎的動物実験を行った後に生体力学研究を行った.人工歯根植立術後に連続冠で固定し,直後から咀嚼させるのであるが,咀嚼運動エネルギーによって生ずるハイドロダイナミクスは流動電位を随伴して生じ,この電位によってセメントブラストと固有歯槽骨と歯周靱帯線維関節が毛細血管とともに誘導される.これらの光学顕微鏡とSEM(走査型電子顕微鏡)およびマイクロアナライザーによる病理組織学的研究につづいて有限要素解析FEA 法を用いて釘植型と骨癒着型の人工歯根の比較研究および人工歯根の形状効果および機能効果に関する研究を行った.

- 著者

- 河原 英雄 石坂 芳男 油井 香代子 秋元 秀俊 山形 徳光 夏見 良宏 増田 純一 上濱 正 Henry H Takei Perry R Klokkevold 林 崇民 Anthony Rowley 河津 寬 渡辺 隆史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.249-258, 2015

ディスカッションに先立って河原先生は,多くの患者に生き甲斐のある暮らしを提供することを目的に,「嚙むことの大切さ」を掲げ,治療時には特に義歯の新製を行わず義歯を調節する,それも和食を箸にて食べる文化を尊重し, Balanced occulusion で前歯で咬める咬合を付与すると説明した.調整前後のビデオでは義歯が調整されるだけで,患 者の人としての行動に改善が見られ,目が開き,話し,笑い,歩き,歌を唄った.エビデンスは確立していないが咬合の回復によって運動能力の活性化や認知症の改善をもたらす.「転ばぬ先の杖」元気なうちに義歯を作りそれをうまく使いこなすことが大切であると説明.まさに歯科医療は暮らしを支える医療となったと提言された.増田先生から長寿社会を生き抜くためには,まず「健口」な子どもの口腔を作る必要があることが説明された.具体的には,3 歳までに咬合の基本と土台を習得し,う蝕はゼロ,4 ~5 歳までこれを維持,第一大臼歯の萌出が始まったら,3 ~4 年間う蝕に罹患させない.そして,下顎位を完成させる.その後1 年くらいで側方歯が萌出して永久歯に生え変わり,12 歳でう蝕なしを達成する.このようにして,健全な永久歯と咬み合わせを持った「健口」な状態で人生の旅立ちができるようになると提唱. それらの説明を受けて上濱理事長は「口の健康が元気に生きる源である.嚙んで食べて消化吸収して,元気な体を作ることは生涯の宝である」とし,前述の二方の先生の話を生理学的根拠からまとめた.的確な咀嚼で刺激が脳に伝えられ,脳血流も増加する.また,唾液とよく混和された食物は適切に消化管で分解・吸収され,全身の源となる.子どもに対しては,母乳で育て,正しい方法・バランスで離乳食を食べさせ,しっかり嚙ませてう蝕にしないこと.幼児期に自然の味覚を覚えることも生涯において宝である.成人期は口腔内の疾患を早期に治療し,よく嚙ませる.高齢期は残存歯を維持する,口腔を清潔にする,入れ歯でよく嚙める環境を維持する.これによって健康な頭と体を取り戻す.たとえ脳血管障害,認知症などの患者でも,徐々に嚙み応えのある食事を応用した「食事による総義歯リハビリテーション」を行おうと提言した. これらの学会活動は学会内・外問わず注目され,メディアからの取材をはじめ外人記者クラブによる記者会見は記憶に新しい.今回のディスカッションではこれらの講演を元に変わりゆく日本の歯科医療について語っていただいた.

- 著者

- 小澤 寿子 中西 賢介 藤田 憲一 長谷川 寛 須呂 剛士

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.270-278, 2015-11-25 (Released:2017-02-16)

1 0 0 0 OA Dr. フコエの咬合教室 「顎運動と顎機能診断のツボ」

- 著者

- 普光江 洋

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.320-325, 2009-11-24 (Released:2015-02-03)

咬合学は臨床家にはとっつきにくい学問と思われがちですが,決して難しいものではありません.正常な咬合を有しているすべての人が,すでに有している機能を科学することで機能不全に陥った患者さんを治療する,あるいはその前段階で病気を食い止めようという学問です. 有歯顎の治療はもちろんのこと,義歯の咬合,近年はインプラント治療における上部構造物の咬合の与え方が,その予後を左右することは異論を挟むことのない事実となっています. かつて,咬合学は難解な学問でしたが,それは咬合のメカニズムを機械的に構築し論理づける,という長く根気のいる時代が背景にあったからです.しかし,現代では先人と同じ苦労をする必 要はありません.いま,目の前にある結果と,必要最小限のテクニックを身に付けることで,咬合を自分のものにできます. 前回の咬合教室では「What is the Reference position & Treatment planning for the malocclusion?」と題して,「基準位」をどのように考え,治療計画に活かしていくのか,その方法を中心にまとめてみたのですが,3時限目の今回は下顎運動とその診断です.下顎運動の基本を知っていなければ咬合治療を行うことはできません.今回は下顎運動が咬合面形態とどのような関係にあるのかといったところまで一歩踏み込んで,顎機能診断を咬合治療に生かすための基礎知識を学ぶ時間にしたいと思います.

1 0 0 0 OA 局所麻酔薬・局所麻酔法の再検討 安全な局所麻酔 2

- 著者

- 深山 治久

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1-2, pp.85, 2017-05-22 (Released:2019-07-31)

- 著者

- 髙松 尚史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.78-85, 2019

1 0 0 0 OA 無歯顎の臨床―解剖学的人工歯とフラットテーブルの下顎位修正機序の違い

- 著者

- 阿部 二郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.62-70, 1999-04-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 歯科のパノラマX 線写真を用いて早期に骨粗鬆症患者をスクリーニングする

- 著者

- 田口 明

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.248-249, 2010-12-27 (Released:2014-01-14)

歯科医師が骨粗鬆症患者をスクリーニングする?フィンランドのPaateroがパノラマX線撮影装置を開発して以来多くの改良がなされ,現在では世界中の歯科医院で使われている.日本では約1千万枚が毎年撮影されている.口内法X線撮影に比べ優れているのは,すべての歯や周囲歯槽骨のみならず,舌骨から中頭蓋底レベルまでの骨や一部軟組織が総覧像として観察できる点である.口が開かない人でも使用できる.口内法X線写真よりも細かな所は観察できないが,大方の診断は可能である.このように便利なパノラマX線写真であるが,多くの歯科医院では,診断は主に歯や周囲歯槽骨にとどまることが多い.もちろん,上顎洞や顎関節などの診断やインプラントの術前診断に用いられるが,診断はおおむね口腔・顎顔面領域に限られている.1980年代初頭に米国のFriedlanderは,総頸動脈が内頸・外頸動脈に分岐する位置で起こる動脈硬化による石灰化をパノラマX線写真で捉える試みを始めとして,現在までに多くの知見を報告している.これが見られた場合,脳梗塞や心筋梗塞といった梗塞性心臓血管病変に罹患する可能性が高いとしている.この所見が得られたあとに病変が起こるのか,あるいはその前にすでに起こっているのかという検証は未だ不十分だが,口腔・顎顔面領域以外の病変に着目した点で,きわめて画期的である.この実際の診断はきわめて難しいが,パノラマX線写真上の第3,4頸椎前方部に現れる大小不整形のX線不透過物が動脈分岐部の石灰化とされている(図1).一方でパノラマX線写真は主として骨を写し出しているため,全身の骨病変の診断への応用を誰しも考えるであろう.1982年にオランダのBrasらは,腎性骨異栄養症の際に顎骨に起こる変化を見いだし,診断に用いうると報告した.具体的には,パノラマX線写真上の下顎角部の皮質骨(図2)が薄くなるという所見である.実は,この病変で起こる骨変化は骨粗鬆症患者のそれと類似しているため,その後に欧米の研究者がこの所見を用いて骨粗鬆症患者の診断を行おうと試みたが,十分な結果が得られなかった.確かに骨粗鬆症患者では皮質骨が薄くなるが,失敗の原因は観察すべき下顎骨皮質骨の設定位置である.また,骨粗鬆症という病気が“病気”と世界保健機関に正式に認められたのは1994年のことであり,そこで初めて定義づけがなされたため,それ以前の研究では骨粗鬆症と定義した患者が真に骨粗鬆症患者であるか否かが不明である.いずれにしても,欧米の研究者達がパノラマX線写真を使って骨粗鬆症を診断しようとしていたことは確かである.歯科医師は日常臨床の場で多くのパノラマX線写真を撮影して歯科治療の診断に用いているので,もし骨粗鬆症に関する情報をパノラマX線写真が含むのであれば,利用できることに越したことはない.ここで重要なのは,歯科医師はパノラマX線写真を用いて骨粗鬆症患者を“最終診断”するのではなく,“トリアージスクリーニング”をするのである.すなわち,歯科受診の患者をふるい分けして,医科の専門医へ紹介し,そこで最終的な診断をしてもらうという考え方である.この際には正常者を専門医へ紹介する可能性も十分にあるが,後述するように日本人の10%近くを占めている病変に対しては,このような失敗も許容される.過去の欧米の研究者達は,パノラマX線写真のみで完全に骨粗鬆症患者を“最終診断”することを目的としていたため,研究を断念せざるを得なかった経緯もある.日本の骨粗鬆症患者の現状日本では現在,約1,200万人の骨粗鬆症患者(骨折リスクの高い患者)がいると試算されている.このうち治療を受けているのは約200万人である.骨粗鬆症は自覚症状がないため,骨折してはじめて判る.ただし骨折を起こすと新たな骨折を起こす危険性は高くなる(骨折連鎖).骨折を起こした場合,死亡率は増加する.骨粗鬆症は主に女性の病気とされ,女性ホルモンとの関係が強いことから閉経後の女性に圧倒的に多いが,一方で男性の骨粗鬆症患者の場合,骨折後の死亡率は女性より高い.椎体骨折後3年の死亡率は女性で7%前後だが,男性では約20%と報告されている.近年,女性より男性の骨粗鬆症が注目されているゆえんはそこにある.骨折の予防には,骨折を起こす前に治療ないし生活指導を開始することが重要となるが,前述のように骨粗鬆症自体は自覚症状がないため,専門医へ自分で受診する機会は少ない.最新の日本の骨粗鬆症検診率は4.6%と報告されているように,テレビや雑誌などで名前は知っていても,積極的に専門医へ行く人は少ない.最近の調査では,大腿骨骨折(図3)の患者数は約16万人に達した.これに関わる年間医療費は約8千億円である.現在の患者数は1988年調査時の約3倍であり,年々増加の一途を辿っている.自覚症状のない患者自らが専門医を受診しない以上,何らかの新たなスクリーニングのシステムが必要となるのである.その新しいシステムの一つとして,歯科医院でのパノラマX線写真を用いた方法が有用と考えられる.日本では約6万5千の歯科医院があり,その9割がパノラマX線撮影装置を有している.これら歯科医院の日常臨床の場で骨粗鬆症患者をスクリーニングできれば,骨粗鬆症患者の骨折を減少させる一助になりうるだろう.第2回目以降,パノラマX線写真で骨粗鬆症患者がスクリーニングできる根拠やスクリーニングのためのトレーニング法,および実際に日本国内の歯科医院で現在行われているスクリーニングの現状などについて順次報告する予定である.

- 著者

- 亀山 敦史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1-2, pp.76-82, 2020-05-29 (Released:2020-07-02)

1 0 0 0 OA 日本人永久歯の解剖から得られた歯列

- 著者

- 内藤 孝雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1-2, pp.18-25, 2010-04-26 (Released:2015-12-11)

- 参考文献数

- 7

われわれ歯科技工士は,補綴装置を製作するための基本となる解剖学的観点からの歯の形態や歯列,嵌合状態を把握していなければ,歯科医師の指示による臨床での応用が利かなくなる.これは,臨床においては生体によってさまざまな咬合状態が存在するので,個々 の患者に対し適切に調和する機能性を考慮するためである. しかし,いまだ解剖学に沿った理想的な正常咬合という明確に定義づけられた基本模型が存在しないため,何を目標として技術の修練を行えばよいのか困惑している. そこで,解剖学的観点から,さまざまな臨床に対応するための指標となる正常咬合模型を具現化する事を目的として,日本人の全歯種の歯を平均値にて石膏彫刻を行い,もっとも嵌合する位置を探しだしながら排列を試みて検証を行った.その結果,おおよそではあるが,以下のことが確認できた. 1:正面面観から矢状面観にかけて切縁鼓形空隙は,一定の法則で広がりを見せた.2:咬合面観の歯列弓は,上下顎第二大臼歯が外開きになる傾向があった. 3:矢状面観の咬合平面は,隣り合う辺縁隆線が同じ高さでスピーの湾曲を呈していた.4:矢状面観の上顎臼歯部歯軸は,近心傾斜を示す傾向があった. 5:矢状面観の上顎第一大臼歯は,遠心頬側咬頭が挺出していた. 6:矢状面観の上顎第一大臼歯と上顎第二大臼歯の辺縁隆線は,とくに段差がついた. 7:上下顎の対向関係は1 歯対1 歯になったが,cusp to fossa の関係にはなかった. これらの結果の2については,上下顎第二大臼歯の咬合面溝形態と咬頭数の組み合わせによって歯列弓には変化が生じるとともに,7については,下顎が前方位になる1歯対2歯の対向関係になると,歯列弓や咬合接触点の位置に変化が生じると考えられた.

1 0 0 0 OA CT を用いた下顎オトガイ孔部の骨断面形態および下顎管の走行形態の観察

- 著者

- 俵木 勉 重田 浩貴 新居 智恵 町野 守

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1-2, pp.12-20, 2011-08-30 (Released:2014-01-14)

- 参考文献数

- 24

インプラント治療における術前診査は,CT を用いることにより精度が飛躍的に向上し,より安全安心なインプラント埋入が可能となった.しかしながら,下顎骨の断面形態や下顎管終末の走行形態を把握していないと,出血や神経障害といった重大な偶発症を引き起こすこととなる.これまでにも,献体による下顎管の走行形態の研究や,CT を使用して下顎骨の断面形態を調べた報告は認めるが,CT のパノラミック画像,クロスセクショナル画像,さらに3D 画像を用いた報告はみられない.そこで本研究は,105人の患者の下顎骨の断面形態と下顎管の終末の走行形態について,CT の有効性を調べた.その結果,CT 撮影によるクロスセクショナル画像でのみ見ることができる下顎骨断面形態のうち,インプラント埋入で注意が必要なひょうたん型の形態が30.5% 存在することがわかった.また,パノラミック画像と3D 画像から平均で8mm,最長で21mm の下顎管の切歯枝を見出すことができた.これにより,インプラント埋入において,CT による術前診断は必須の項目であり,さらに,CT を用いた診断がより緻密な治療計画の立案を可能とすると考えられる.