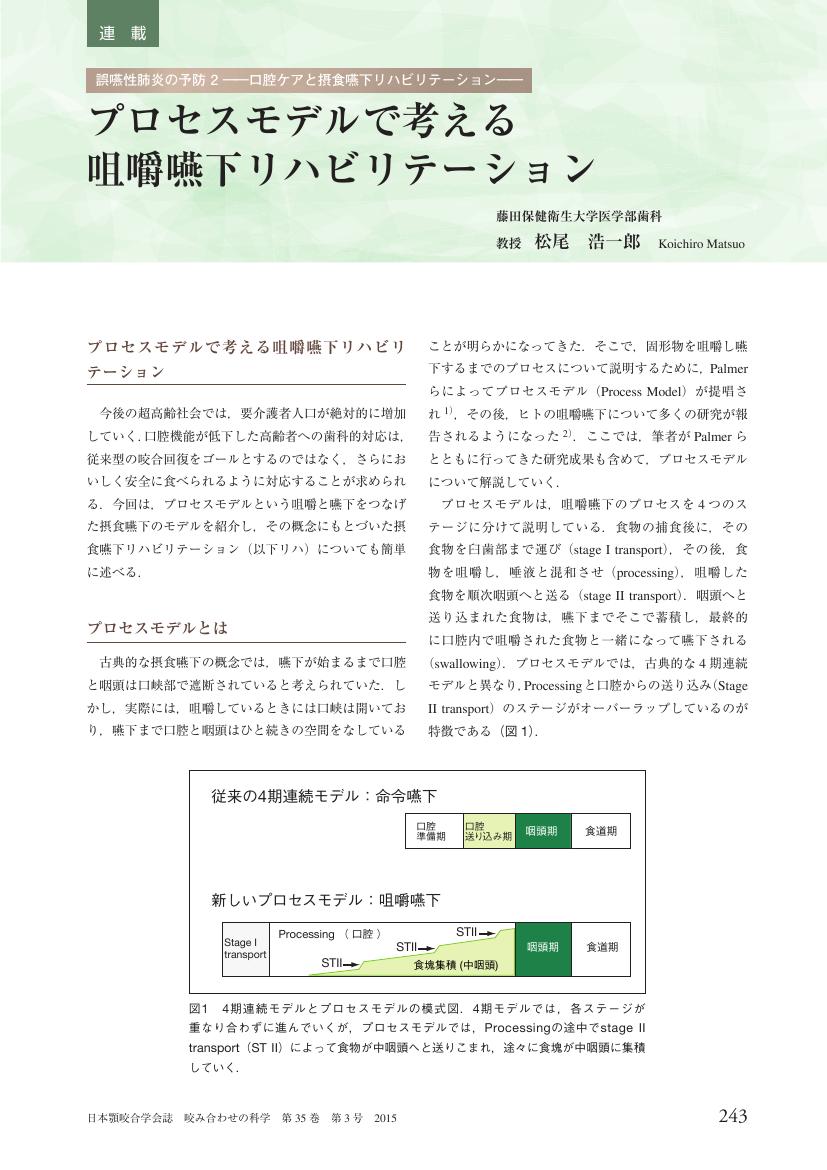

38 0 0 0 OA 誤嚥性肺炎の予防 2 ——口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーション——

- 著者

- 松尾 浩一郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.243-248, 2015-11-25 (Released:2017-02-16)

- 参考文献数

- 15

7 0 0 0 OA 咬み合わせと姿勢

- 著者

- 和田 賢一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.158-164, 2003-03-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

近年, 不定愁訴を訴える人が多くなっている.その中には, 咬み合わせの不調和が誘因になった疾患がみられ, 咬合と姿勢の関連についての調査が重要である.今回は, 咬合の改善と姿勢の変化を調査した.その結果, 全身症状のよくなる過程は2段階あり, 第一段階として頭位の改善, 第二段階として右回旋姿勢の改善であった.咬合に関連する姿勢には, 病気を発症しているときの姿勢と, 仕事や生活習慣によって習慣化してしまった姿勢との2つがあることが判明した.

6 0 0 0 OA 義歯安定剤の最近の見解と患者指導

- 著者

- 村田 比呂司

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.155-165, 2018-11-21 (Released:2020-06-25)

義歯安定剤は維持,安定の不良な義歯の機能改善を目的として患者自身によって用いられる市販材料である.本剤は義歯床を義歯床下粘膜に固定する方法により,義歯粘着剤[クリームタイプ,粉末タイプ,シート(テープ)タイプ]とホームリライナー(クッションタイプ)に分類される.従来より義歯安定剤に対する見解は否定的であったが,近年,その有用性が種々の研究より報告されている.義歯安定剤のうち,クリームタイプや粉末タイプの義歯粘着剤は,適切な症例に正しく使用すれば,義歯管理や補綴歯科治療に有用な補助的材料であると認識されるようになった.しかしながら,患者の誤使用による弊害も見受けられ,義歯安定剤(義歯粘着剤)の効果を十分に発揮させ,また誤使用を防ぐためには,歯科医師が正しい知識をもち,患者に正しい使用法を教育していくことが重要である.【顎咬合誌 38(3):155-165,2018】

- 著者

- 西原 克成 手嶋 通雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1-2, pp.152-168, 2012-04-26 (Released:2014-01-14)

- 参考文献数

- 42

人間の生命を扱う医学で最も重要な事項は,ミトコンドリアのエネルギー代謝と環境エネルギーと動物自身の動きの生体力学エネルギーであるが,このエネルギーの概念が今日完璧に見過ごされている.筆者は医学と生命科学にこれらの考えを導入してエネルギーに立脚した革新的な「顔と口腔の医学」をまとめて出版した.この新しい医学の考えに立って筆者は,骨癒着型のインプラントに代わって新型の歯根膜を持つ釘植型人工歯根を開発した.人工歯根の基礎的研究についてはPart 1前編に報告した.本稿では釘植型人工歯根と歯科インプラントとのコンセプトの違いについて述べる.人工歯根療法を完成させるのには20 年を要した.本療法は,一般の疾病の外科手術方法とは異なり,より良い咬合状態を求めるための咀嚼器官の手術療法である.顔と口腔とはヒトの生命維持および社会生活上最も重要な器官である.この観点から実地臨床応用のための人工歯根療法を樹立することが肝要である.実際の人工歯根手術療法では,安全で容易かつ確実な手法の開発が最も肝要である.この目的にかなった人工歯根の形態を,哺乳動物のヒトの歯の器官特性つまり咀嚼時の質量のある物質の切断・摩砕機能の負担に耐えるよう太くて短いチタン製の波状円筒形の人工歯根と,歯根に相応する切削器具を開発した.手術中にほとんど出血のみられないきわめて安全で容易かつ確実な人工歯根手術法が開発された.術後15 分して人工歯根表面と歯肉および歯槽手術創の歯周間葉組織とは癒合する.したがって手術後30 分経過すれば食事は可能となる.歯科と整形外科のインプラントデバイスは,今や盛んであるが,剛対剛つまり骨とチタンインプラントの直接癒着システムである.この結合様式は反復加重下で必ず破断するために,今日では剛体力学的見地から科学的に否定されている.したがって現代社会では,医学を除いて剛体結合(骨性癒着)様式は工学的にも,機械学からも,産業科学からも建築学的にも顧みられなくなっている.現代医学では,エネルギーのみならず生体力学の概念の完全欠落によりインプラントの骨性癒着システムの誤ったコンセプトに対し,誰一人として異を唱える者がいない.整形外科と歯科のインプラントデバイスにエネルギーの概念のみならず線維組織による関節結合システムのコンセプトをただちに導入しなければならない.これにより旧態然たる医学界がようやくにして現代科学の技術水準に到達することができるのである.

4 0 0 0 OA アロスタシスの概念と臨床咬合学 -生体のストレス反応における咀嚼器官の役割-

- 著者

- 岡田 鈴人 笹栗 健一 佐藤 貞雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1-2, pp.27-34, 2009-04-24 (Released:2015-01-30)

- 参考文献数

- 35

アロスタシスとは生命体が生命活動をおこなうための必要不可欠なメカニズムであり,それは生体の恒常性の維持あるいは恒常性を維持するために生体のシステムを変化させることを意味している.アロスタシスは身体の環境に対する適応や社会に対する精神的適応を促進する.生体が環境の変化に適応するためには,生体自身はある程度の危険を犯さなければならない.しかし,その危険があまりにも頻繁な場合や,生体自身の適応に限界がある場合には,その危険は,アロスタティックロードとよばれ,生命活動に対して障害(病気,あるいは死)を生じることとなる. 今回われわれは,生命活動の緊急状態の指標として,血圧と体温を測定して,それらに対するバイティングの効果について検討した.拘束ストレス中に木製の棒を噛ませると,ストレス性の血圧上昇が30分,45分,60分,75分で有意に抑制され,体温の上昇も30分,60分,120分,180分で有意に抑制された.これらの変化は,サーモグラフィーにより肉眼的にも明らかとなった.また,バイティングにより血中のIL-1β,IL-6,レプチンのストレス性上昇が有意に抑制され甲状腺刺激ホルモンの減少も抑制された.これらの結果は,バイティングにはストレス抑制効果があり,顎口腔諸器官の活動はストレス刺激に対する精神的適応に重要な役割を担っている可能性を示唆している.

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1-2, pp.130-145, 2013-04-25 (Released:2014-11-14)

- 参考文献数

- 25

今日の医学には環境エネルギーとミトコンドリアのエネルギー代謝と動物の生体力学エネルギーの三者が欠落している.そのため組織免疫系の発生や難病の発症のしくみも皆目見当もつかない.著者はこれらの三者のエネルギーを臨床医学に導入して「顔と口腔の医学」を創始し,多細胞動物の統一個体の統御系を細胞内小生命体のミトコンドリアの視座から研究し,細胞病理学に代ってミトコンドリア病理学を樹立し,難病発症のしくみを究明した.難治性の免疫病も悪性腫瘍も精神疾患もともに,環境エネルギーや生体力学エネルギーの不適によって口・喉・腸内の常在性微生物が白血球に感染し顆粒球に変容して全身の血液中をめぐって播種し,種々の器官の組織群の細胞内感染症で起こる疾病で,不顕性の日和見感染症状が,生活様式の激変で劇症化したことを明らかにした.常在性の腸内微生物の脳のニューロンの細胞内感染症が精神神経疾患で,それ以外のあらゆる組織の細胞群に発症した細胞内感染症による疾患が免疫病である.そしてこれらの腸内微生物が多重複合汚染した細胞内感染症が全身のあらゆる組織の細胞群に発症し,ミトコンドリアによる細胞増殖の負の制御系が荒廃した症例が癌である.したがって三つの疾病の治療法はすべて同じである.ミトコンドリア活性免疫治療法を実施するとともに,ミトコンドリア共鳴診断法にて有効と判断されるものを投与してこれらの難治性疾患を治癒に導く事が出来たのでそれらの症例を報告する.

3 0 0 0 OA 生命形態の進化を顔で見る

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.481-492, 1997-12-31 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 16

This paper investigates the functions and biomechanical properites of the viscerocranium from the perspective of phylogenic evolution. A new concept of the mechanical skeletal masticatory apparatus is proposed. Combines trilateral research in morphology (phylogeny-ontogeny), molecular genetics, and biomechanics, was reviewed in order to answer the question“What is the viscerocranium, i. e. face ?” For this purpose consideration of the basic construction of vertebrates and evolution in vertebrate was studied. For an insight into the basic skeletal construction in the viscerocranium, especially in the masticatory structure, the biological and biomechanical properties of the tooth were also investigated.Establishment of basic construction of the vertebrates was carried out during neoteny (larval form evolution) of the hemicordata, which integrated the respiration, nutrients, and excretion system into only one tube of the gut. Through evolution of the vertebrate, mammals evolved after four kinds of vertebrate-revolution. These evolutional phenomena can be seen as revolutionary transformation of morphology in biomechanical responses to environmental changes. Through these evolutional transitions, various kinds of concerns develop between morphology and the function of organs in the human body from the standpoint of basement construction of the vertebrates. Through this study immune system was studied and a new concept for immunology as cytological digestion system was also proposed.

3 0 0 0 <b>連載 </b>Dr.フコエの咬合教室:2 時限目「診断」

- 著者

- 普光江 洋

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.100-107, 2009

咬合学は臨床家にはとっつきにくい学問と思われがちですが,決して難しいものではありません.正常な咬合を有しているすべての人が,すでに有している機能を科学することで機能不全に陥った患者さんを治療する,あるいはその前段階で病気を食い止めようという学問です. 有歯顎の治療はもちろんのこと,義歯の咬合,近年はインプラント治療における上部構造物の咬合の与え方が,その予後を左右することは異論を挟むことのない事実です. かつて,咬合学は難解な学問でしたが,それは咬合のメカニズムを機械的に構築し論理づける,という長く根気のいる時代が背景にあったからです.しかし,現代では先人と同じ苦労をする必要はありません.いま,目の前にある結果と必要最小限のテクニックを身に付けることで,咬合を自分のものにすることができます. 前回の咬合教室,第1限目では,咬合のスタートラインである「基準点を何処に求めるのか」,「ターミナル・ヒンジ・アキシスとセントリックの関係」についての話を進めるために,日本の近代歯科学に道筋をつけた先生方に登場していただきました.今回の2時限目は「基準位」をどのように考え,どうすればそれを臨床に応用することができるのか,さらにセファロ分析を加えることによって「治療計画」の中で,"何が変わるのか"といったことを,具体的な例を交えて展開していきます.

- 著者

- 俵木 勉 重田 浩貴

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1-2, pp.16-25, 2018-05-28 (Released:2020-06-24)

近年,歯科材料関連研究で接着,金属,セラミックス,コンポジット系材料,義歯関連材料などの開発や評価が多く行われてきたが,その中でも著しい進歩が見られるのが接着材料(方法)に関連したセラミックス材料の展開ではないか.現在,歯冠修復物に用いられるセラミックスは,シリカ系セラミックスと酸化セラミックスの二つに分けることができる.驚異的な物性をもつジルコニア(酸化セラミックス)に対して二ケイ酸リチウム(シリカ系セラミックス)は,臨床的に許容できる物性と寸法精度を持ち,かつ,審美的にも透明感,自然感があると考える. 【顎咬合誌 38(1・2):16-25,2018】

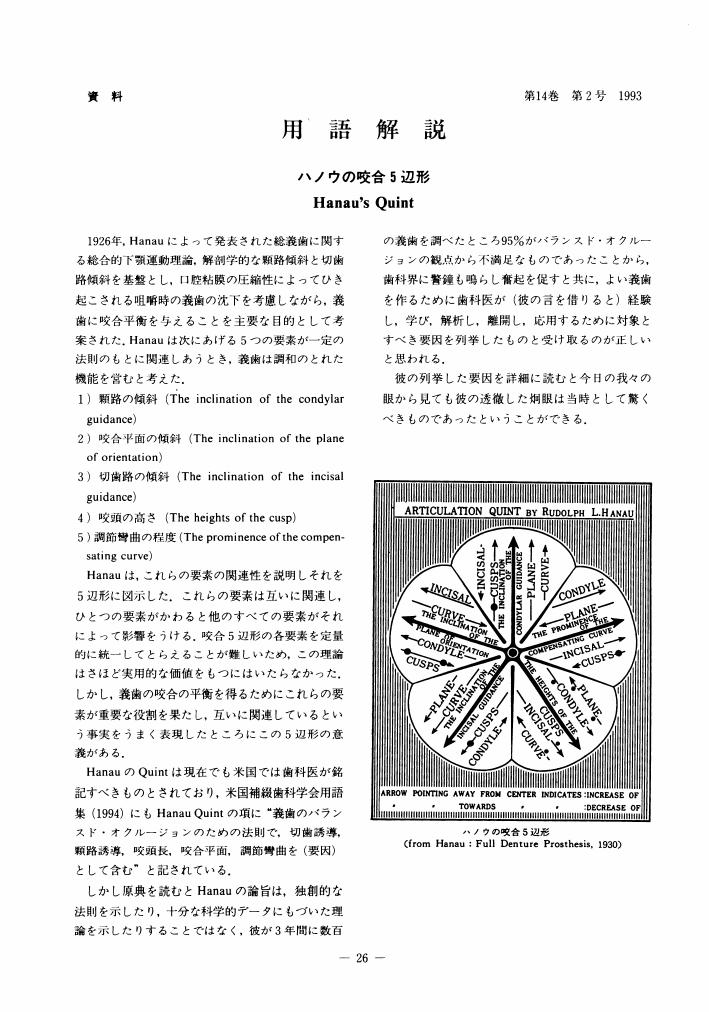

2 0 0 0 OA 用語解説 ハノウの咬合5辺形

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.60, 1993-04-30 (Released:2010-09-09)

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1-2, pp.58-75, 2011-08-30 (Released:2014-01-14)

- 参考文献数

- 35

医学研究の中に環境エネルギーを導入して著者はエネルギーに立脚した「顔と口腔の医学」を創始し出版した.今日のわが国の乳児期の育児法を新しい医学の観点から概観し,わが国の伝統的育児法にてらして誤った方法を正すことが急務である.誕生直後の赤ちゃんの主なふるまいは,吸啜と手足の動きをともなった鼻呼吸と排泄である.現代の従来型のわが国の乳幼児の育児法には,赤ちゃんに影響する環境エネルギーと哺乳動物の乳児の特徴に関する注意点が完璧に欠落している.すべての哺乳動物には,種特異性の母乳吸啜期間がある.ヒトの授乳期間は2歳半から3歳までである.ヒトの子が授乳期中に母乳の代わりに食物を食べれば,病気になり,重篤なケースでは死亡することもある.非常に早期に食物を幼児に与えても,咀嚼できずに丸呑みとなり容易に緑便となり,病気となる.その結果彼らは口呼吸となる.わが国では,多くの小学生が不活化し無気力化し,やがてひきこもりとなる.わが国では,1965年まで続けられていた伝統的な育児法を復活させなければならない.充分なる吸啜運動トレーニングを赤ちゃん時代に積んでいれば,鼻呼吸と吸啜運動がやがて正しい咀嚼運動に容易に受け継がれるのである.

2 0 0 0 OA 真正生命発生原則 ―個体発生と系統発生の関連性

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.495-506, 2000-03-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 23

2 0 0 0 OA 重力と進化―真正用不用の法則

- 著者

- 西原 克成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.48-61, 2000-07-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 20

2 0 0 0 OA デンタルフロスによるプラークコントロールについて

- 著者

- 浅香 美由紀 長谷川 雄一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.231-237, 2014-11-25 (Released:2015-12-23)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 1

う蝕および歯周病の発症は,口腔内細菌によって形成されるプラークに起因しており,いずれも適切なプラークコントロールを習慣づけることにより予防することができる.平成22 年国民健康栄養調査によると,口腔清掃用器具の使用状況として歯ブラシは96%だが,歯間ブラシは20%,デンタルフロスは12%である.通常使用する歯ブラシでは歯間隣接面のプラークの除去率は58%であり除去することが難しいために,この部位から歯肉の炎症が生じ歯周病へと移行することが多い.このことから歯間清掃用具のデンタルフロス,歯間ブラシなどを使用する必要がある.しかしその重要性を認識していない患者が多いのが現状である.また歯間清掃用具の中でも特にデンタルフロスの重要性を理解し活用することで,隣接面のう蝕予防と歯周病予防が可能である.そこで当院における口腔衛生指導を含め,特にデンタルフロスに注目したジンジバルプラークコントロールについて,繰り返しの指導により良好な結果を得られた一症例を提示し,考察を加えて報告する.【顎咬合誌 34(3):231-237,2014】

2 0 0 0 OA 表情筋・咀嚼筋と顎顔面骨格および下顎偏位に注目した咬合の再構築

- 著者

- 村山 千代子 村山 知子 尾崎 邦夫 関根 顕

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1-2, pp.65-74, 2013-04-25 (Released:2014-11-14)

- 参考文献数

- 15

日常の歯科臨床において,心地よく咬めることは歯科治療の最終到達地点であり,そのために「咬合」が重要なテーマとなる.咬合の診査は模型診断,エックス線写真等の画像診断・キャディアックスなどの下顎運動診査機器による診査など多岐にわたるが,体表診査は特別な機器を必要とせず,患者の負担が少ない.術者の解剖学の知識と観察眼があれば診断が可能なため,咬合診査のベースとして体表診査を行うことが重要であると考える.表情筋・咀嚼筋・顎顔面骨格の対比と下顎偏位の関連性について考察し,矯正治療と下顎位の修正を含む咬合治療を行い良好な結果が得られたので報告する.【顎咬合誌 33(1・2):65-74,2013】

- 著者

- 江口 公人 杉元 敬弘 重村 宏 又口 公人

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.223-230, 2011

歯周病やその他の原因により歯が欠損し,最終的に無歯顎の状態になると通常なら総義歯による咬合の回復となる.しかし,歯牙を失い,支台歯支持型の咬合から粘膜支持型の咬合に移行した時点で口腔内は基準を失い,個人が永久歯列完成時に持っていた歯の形態やそれによって支持されていた下顎位は喪失されてしまう.総義歯作製法において下顎位を求める方法は種々提言されているが,固定して咬合採取する方法がないためにその手技が困難で術者の技量に左右されやすいのと,その人工歯形態においては顎堤の吸収度合などを参考にして決定しているのが現状ではないかと思われる.<br>しかし近年,無歯顎患者に対してインプラントを利用してのBone Anchored Bridge により,粘膜支持型の補綴から骨支持型の補綴を行うことが可能となって来ている.<br>本稿では固定式の補綴を与える場合の下顎位の決定法と歯牙形態の決定法について,現在われわれがおこなっている理論と手法を述べる.

2 0 0 0 OA 歯科医学発祥地アラビア医学を検証する

- 著者

- 千葉 栄一 新谷 明喜

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1-2, pp.255-263, 2005-04-18 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 16

本稿では, アラビアにおいて歯科を含めた医学が発展した理由, ならびにアラビア医学の具体的な内容について, 医学の歴史から掘り下げた.その結果アラビア医学においては, 歯科治療に関する記録が比較的残存しており, 現在まで応用されている治療法や予防法があることなどを報告した.また西洋医学 (現代医学) 自体もアラビア医学を基礎として発展してきたことを明らかにした.

1 0 0 0 OA 歯科のパノラマX 線写真を用いて早期に骨粗鬆症患者をスクリーニングする

- 著者

- 田口 明

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1-2, pp.122-125, 2011-08-30 (Released:2014-01-14)

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 神経障害性疼痛の分子メカニズム

- 著者

- 金銅 英二

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.307-316, 2014-11-25 (Released:2015-12-23)

- 参考文献数

- 18

神経障害性疼痛は,知覚神経が機能異常を起こし痛みを惹起している.近年,神経障害性疼痛の発症メカニズムに関して様々で活発な研究が行われ,神経障害性疼痛に関与する神経伝達物質や関連分子が神経回路のどの部位でどう作用しているのか,その詳細が明らかになりつつある.正常状態の場合,知覚神経細胞は末梢で各種の刺激を受けると,その刺激情報は電気的な信号に変換され中枢へと伝えられる.一方,中枢側の終末では電気的な変化を受け,神経伝達物質が放出される。その物質が次の神経細胞の細胞膜上の神経伝達物質受容体に結合し,再び電気信号変換が惹起され,さらに上位中枢へと伝えられる.これらの電気信号変換や神経細胞間の伝達機構において,過剰興奮や過敏反応,脱抑制などが生じ,神経障害性疼痛が発症していることが明らかになってきたが,まだ全てが解明されたわけではない.現在までに明らかになっているメカニズムを概説し,神経障害性疼痛に対する理解を深め,臨床現場の様々な痛みへの最良の診断方法や治療法が一日も早く確立されることに期待したい.【顎咬合誌 34(3):307-316,2014】

1 0 0 0 OA フルマウス修復に有効なシリコーン印象法

- 著者

- 松波 卓 兎川 嘉隆 太田 裕明 岡部 俊一 児玉 信之 田嶋 紀一郎 大石 尭史 大石 暢彦 植木 美輪子 稲葉 繁 IPSGスタディーグループ

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.323-327, 2001-02-20 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 5

シリコーン印象材は寸法精度の安定性から臨床に用いる機会の多い材料である.この印象材のパテタイプとインジェクションタイプを使い, 積層印象 (コレクタ・アップドルック) を行った.本印象法では, スペーサーを使わずに一次印象を行い, 撤去後の印象面に対しグルーブカッターを用いて溝を付与した後, 二次印象を行う.その結果, 鮮明な印象が採得でき, 適合のよい補綴物を作製することができた.