5 0 0 0 ヤマネとヒメネズミの種内関係と種間関係

長野県浅間山中腹標高1500mにて巣箱を252個設置して,巣箱内にいたヤマネとヒメネズミを捕獲し,マイクロチップや超小型発信機で2年間追跡した.2年間で,ヤマネ80頭,ヒメネズミ302頭を捕獲し,個体識別し,4月から11月まで,ほぼ毎日巣箱を見回った.ヤマネ:非冬眠期間中は,日中の休息場として巣箱を転々と渡り歩いていた.そのため,平均行動圏面積は広く,雌0.5ha,雄1.52haであり,雌同士だけが殆ど重複していなかった.成獣密度は約0.7頭/haで,性比はほぼ1対1であった.2歳以上の個体がメスで44%,雄で64%を占め,長寿命が示唆された.冬眠開始と終了の時期は,気温・性別・体重に左右されており,繁殖開始時期と出産回数は冬眠終了時期に影響されていた.ヒメネズミ:巣箱は主に繁殖巣として利用した.平均行動圏面積は雌0.1ha,雄0.14haであった.成獣の雌雄間に親密なつがい関係が見られ,大きな雄は大きな雌とペアを形成していた.出産期は春と秋の2回あり,母の体重と出産直後の仔の平均体重とには,正の相関関係が認められた.春の出産期では,大きな雌が早くに出産して,性比が雄に偏っていた.春に生まれた娘の一部は,性成熟後も母親の行動圏内かその周辺に留まって繁殖した.秋の出産期に産んだ母メスとその娘の体重と数には負の相関関係が認められた.ヤマネとヒメネズミの関係:ヒメネズミとヤマネもしくはアカネズミとの同居があった.異種間の同居は全てヒメネズミが巣材を運んだ巣箱で起こった.

- 著者

- 仲谷 淳 川道 武男

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.167-175, 1996 (Released:2008-07-30)

2 0 0 0 アライグマ侵入実態とその対策

- 著者

- 川道 美枝子 川道 武男 山本 憲一 八尋 由佳 間 恭子 金田 正人 加藤 卓也

- 出版者

- 養賢堂

- 雑誌

- 畜産の研究 (ISSN:00093874)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.633-641, 2013-06

アライグマ(Procyon lotor)は北米原産の食肉目アライグマ科に属する中型の哺乳類である。日本での最初の野生化は,1962年岐阜県犬山市の施設で飼育されていた個体からと言われる(環境省,2011)。1970年代末に放映された連続テレビアニメ「あらいぐまラスカル」が人気を呼んだのも一因と考えられるが,ペットとして多数が北米から輸入されるようになった。その後,各地でのアライグマの拡大で,農作物の被害もあり,1994年に狩猟獣に指定され,有害駆除が容易となった。しかしながら,アライグマの拡大は進み,1998年には日本哺乳類学会が対策を求める決議を採択した(哺乳類保護管理専門委員会,1999)。アライグマが原産地で狂犬病を媒介することから,2000年に狂犬病予防法による動物検疫対象に指定されて輸入規制されるまでに(神山,2008),日本に多数が輸入されたが,輸入の実数は不明である。アライグマなどの侵略的外来生物の輸入や日本国内での増加を抑制するために2004年,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以降外来生物法とする)」が成立し,2005年に施行され,アライグマは輸入,販売,飼養,運搬が規制される特定外来生物に指定された。しかし,法律施行までにすでに日本各地にアライグマは広がっていた。狩猟統計によると(環境省HP),2004年には22道府県で3,287頭のアライグマ捕獲が記録されている。2010年には狩猟,有害駆除,外来生物法に基づく捕獲で24,091頭が捕獲された(狩猟統計)。2010年に全47都道府県に分布することが確認された(国立環境研究所侵入種データベース,2010)。アライグマのもたらす被害としては,自然生態系への被害,農作物や養魚への被害,民家や社寺などへの侵入による汚損・破壊の被害,病気の伝搬の可能性が挙げられる。日本各地に分布するアライグマは主にペット由来とみなされる。アライグマは成獣になると飼育困難になり,野外に放されたり,器用な手先を使って檻から逃走して,各地で野生化したと考えられる。外来生物法が施行されるまでは,捕獲されたアライグマを奥山放獣するようにという行政指導も行われた。また,有害駆除が農作物被害のみに対応している場合も多く,家屋侵入被害は駆除対象とされなかったため,市民による違法捕獲後に山などに放されるケースも多かったようである。そうした事情がアライグマの急速な拡大に拍車をかけたと考えられる。

2 0 0 0 OA (日本哺乳類学会1996年度大会自由集会の記録),哺乳類にみられる新生子の晩成性と早成性

2 0 0 0 マイクロチップを用いた小哺乳類の野外研究法の確立

浅間山中腹の標高1500mのミズナラ林で、240個設置した巣箱に入ったヤマネとヒメネズミにマイクロチップ(以下にチップと略す)を装着し、チップが野外研究にどの程度活用できるかを探った。獲得されたヤマネ75個体、ヒメネズミ25個体の捕獲全個体にチップを装着した。チップはチュープに入れて首輪状に装着するか、首背部に埋め込んだ。どちらの装着方法でも、チップのID番号は、巣箱の外側から容易に読みとれた。従って、巣箱を開けるなどの人為的な影響を与えずに、巣箱利用についてのデータが手に入った。2-3個体が巣箱内で同居している場合でも読み取り機を巣箱の各側壁にそって探査をすると、同居中の複数個体のID番号が読みとれた。首輪状に装着したチップは、チュープを噛んだり、首輪がはずれるなどが生じたので、調査期間後半は直接体内に埋め込んだが,埋め込みによる影響はほとんど認められなかった。この調査により、個体ごとの巣箱を結んだ行動圏が得られ、多くの個体の行動圏が重複していることがわかった。ヤマネでは、同時に同じ巣箱に血縁関係や非血縁関係の2-3個体が同居することも起こった。さらに、繁殖期のオスのヤマネは、ほぼ毎日泊まり場を変え、1つの巣に滞在する平均日数は1.17日であった。このような「風来坊」のような不安定な巣箱利用は、ヤマネがdaily torporするために、巣材という保湿材が不要であるからと推定された。これらの結果から、当初の目的どうりにチップが野外研究に有効であることが実証された。この研究はさらに2年間継続の予定である。研究成果は1997年10月の日本哺乳類学会で「ヤマネの自然巣・巣箱の利用パターンと奇妙な社会関係」、「マイクロチップを利用した小哺乳類の野外調査法」の2題を発表した。

1 0 0 0 アライグマ侵入実態とその対策

- 著者

- 川道 美枝子 川道 武男 山本 憲一 八尋 由佳 間 恭子 金田 正人 加藤 卓也

- 出版者

- 養賢堂

- 雑誌

- 畜産の研究 (ISSN:00093874)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.633-641, 2013-06

アライグマ(Procyon lotor)は北米原産の食肉目アライグマ科に属する中型の哺乳類である。日本での最初の野生化は,1962年岐阜県犬山市の施設で飼育されていた個体からと言われる(環境省,2011)。1970年代末に放映された連続テレビアニメ「あらいぐまラスカル」が人気を呼んだのも一因と考えられるが,ペットとして多数が北米から輸入されるようになった。その後,各地でのアライグマの拡大で,農作物の被害もあり,1994年に狩猟獣に指定され,有害駆除が容易となった。しかしながら,アライグマの拡大は進み,1998年には日本哺乳類学会が対策を求める決議を採択した(哺乳類保護管理専門委員会,1999)。アライグマが原産地で狂犬病を媒介することから,2000年に狂犬病予防法による動物検疫対象に指定されて輸入規制されるまでに(神山,2008),日本に多数が輸入されたが,輸入の実数は不明である。アライグマなどの侵略的外来生物の輸入や日本国内での増加を抑制するために2004年,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以降外来生物法とする)」が成立し,2005年に施行され,アライグマは輸入,販売,飼養,運搬が規制される特定外来生物に指定された。しかし,法律施行までにすでに日本各地にアライグマは広がっていた。狩猟統計によると(環境省HP),2004年には22道府県で3,287頭のアライグマ捕獲が記録されている。2010年には狩猟,有害駆除,外来生物法に基づく捕獲で24,091頭が捕獲された(狩猟統計)。2010年に全47都道府県に分布することが確認された(国立環境研究所侵入種データベース,2010)。アライグマのもたらす被害としては,自然生態系への被害,農作物や養魚への被害,民家や社寺などへの侵入による汚損・破壊の被害,病気の伝搬の可能性が挙げられる。日本各地に分布するアライグマは主にペット由来とみなされる。アライグマは成獣になると飼育困難になり,野外に放されたり,器用な手先を使って檻から逃走して,各地で野生化したと考えられる。外来生物法が施行されるまでは,捕獲されたアライグマを奥山放獣するようにという行政指導も行われた。また,有害駆除が農作物被害のみに対応している場合も多く,家屋侵入被害は駆除対象とされなかったため,市民による違法捕獲後に山などに放されるケースも多かったようである。そうした事情がアライグマの急速な拡大に拍車をかけたと考えられる。

1 0 0 0 文化財等の木造建造物へのアライグマ侵入実態

- 著者

- 川道 美枝子 川道 武男 金田 正人

- 出版者

- 立命館大学歴史都市防災研究センター京都歴史災害研究会

- 雑誌

- 京都歴史災害研究 (ISSN:13493388)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.31-40, 2010-03

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 川道 武男 池田 透

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.125-129, 1994 (Released:2008-07-30)

1 0 0 0 OA アライグマ侵入実態とその対策

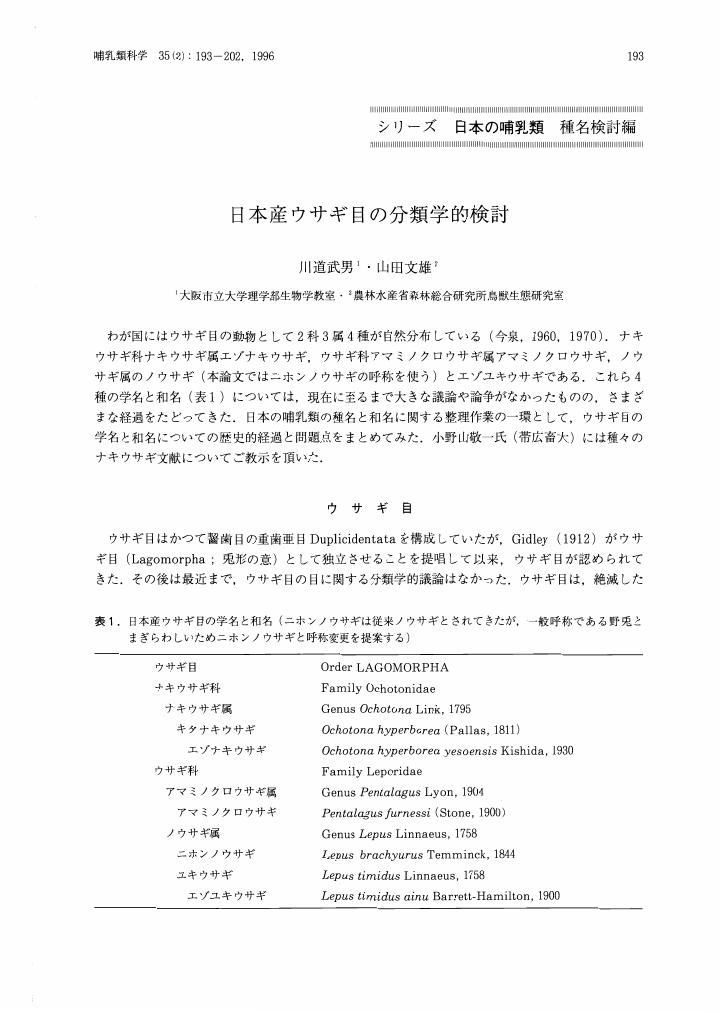

1 0 0 0 OA シリーズ 日本の哺乳類 種名検討編,日本産ウサギ目の分類学的検討

- 著者

- 川道 武男 山田 文雄

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.193-202, 1996 (Released:2008-07-30)