1 0 0 0 メタクロマジーを利用する方法(トルイジン青染色)

- 著者

- 田村 邦夫

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.267-271, 2000-03-01

目的 酸性粘液多糖類はアニリン系塩基性色素と反応してメタクロマジー(異調染色)を起こす.例えば,トルイジン青水溶液で多くの組織成分は青色に染まるが,粘液や軟骨などは色素が本来有していない赤色調が出現して赤紫色に染まる.メタクロマジー自体は古くから知られていて,Ehrlichによれば「ある色素で組織学的要素を染める場合,要素が色素溶液とは異なった色調で染色される」と定義されている.溶液中でもメタクロマジーはアニリン系塩基性色素と酸性基を有する高分子化合物の間で起こり,最大吸収波長が長波長側にずれることが確認されている.病理組織学においてはメタクロマジーを起こす物質はコンドロイチン硫酸,ヒアルロン酸,ヘパリンなどの酸性粘液多糖類や核酸,アミロイドなどがある. メタクロマジーの反応機構は-SO3H,-COOHなどの酸性基を有する酸性粘液多糖類や-PO4を有する核酸とアニリン系塩基性色素がイオン結合する化学反応と理解されている.酸性色素やラック性色素(色素自体に染色性はないが,塩類を結合させることにより染色性を獲得する色素)でもメタクロマジーは観察されるが,これらの色素についての発現機構は不明であり,塩基性色素とは異なった発現機構によるものと考えられている.また,その組織化学的な意義についてもほとんどわかっていない.このため,特別な断りがない限りメタクロマジーといえばアニリン系塩基性色素によるものを指している.

1 0 0 0 生体の物性・1—電気特性

- 著者

- 斎藤 正男

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.129-131, 1988-02-01

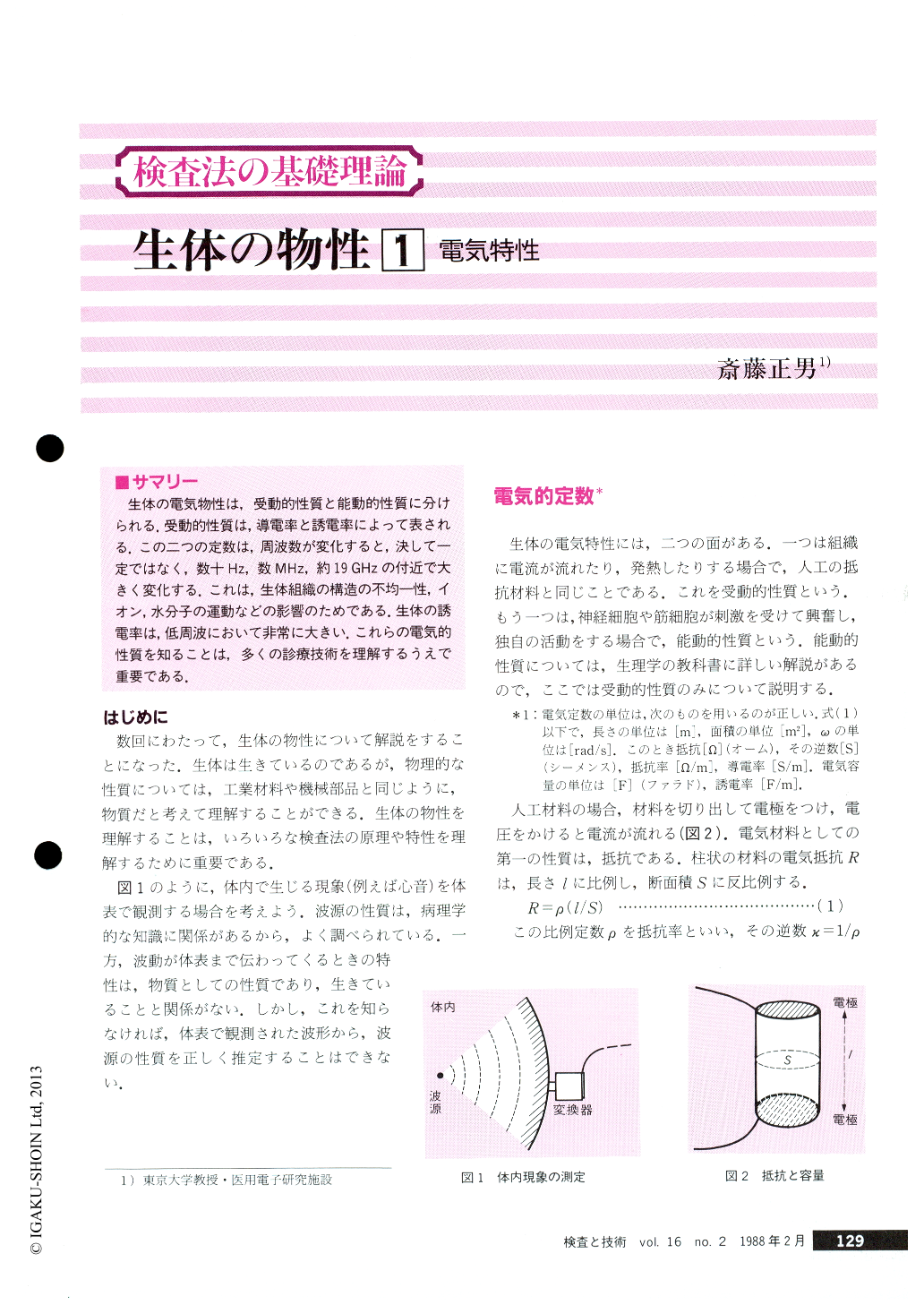

サマリー 生体の電気物性は,受動的性質と能動的性質に分けられる.受動的性質は,導電率と誘電率によって表される.この二つの定数は,周波数が変化すると,決して一定ではなく,数十Hz,数MHz,約19GHzの付近で大きく変化する.これは,生体組織の構造の不均一性,イオン,水分子の運動などの影響のためである.生体の誘電率は,低周波において非常に大きい.これらの電気的性質を知ることは,多くの診療技術を理解するうえで重要である.

1 0 0 0 筋電図によるバイオフィードバック療法

はじめに バイオフィードバックとは,通常ではヒトが意識することができない生体内で起こるさまざまな生理的現象を,なんらかの手段を用いて知覚できる信号に変換することにより,その情報を再び生体内に戻し,生理的現象の随意的操作がある程度可能になることと定義できる. バイオフィードバックは医学関係のみならず,心理学や医用工学などさまざまな分野から興味が持たれており,表に示すように,種々の方法によりアプローチされている.なかでも筋電図バイオフィードバック療法は,筋再教育・筋力増強訓練ないし筋緊張緩和に対し,手軽で効果も確実なために,リハビリテーション医学の分野で最も広く用いられている1,2).

1 0 0 0 ApoM

- 著者

- 蔵野 信

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.12, pp.1395-1397, 2012-11-01

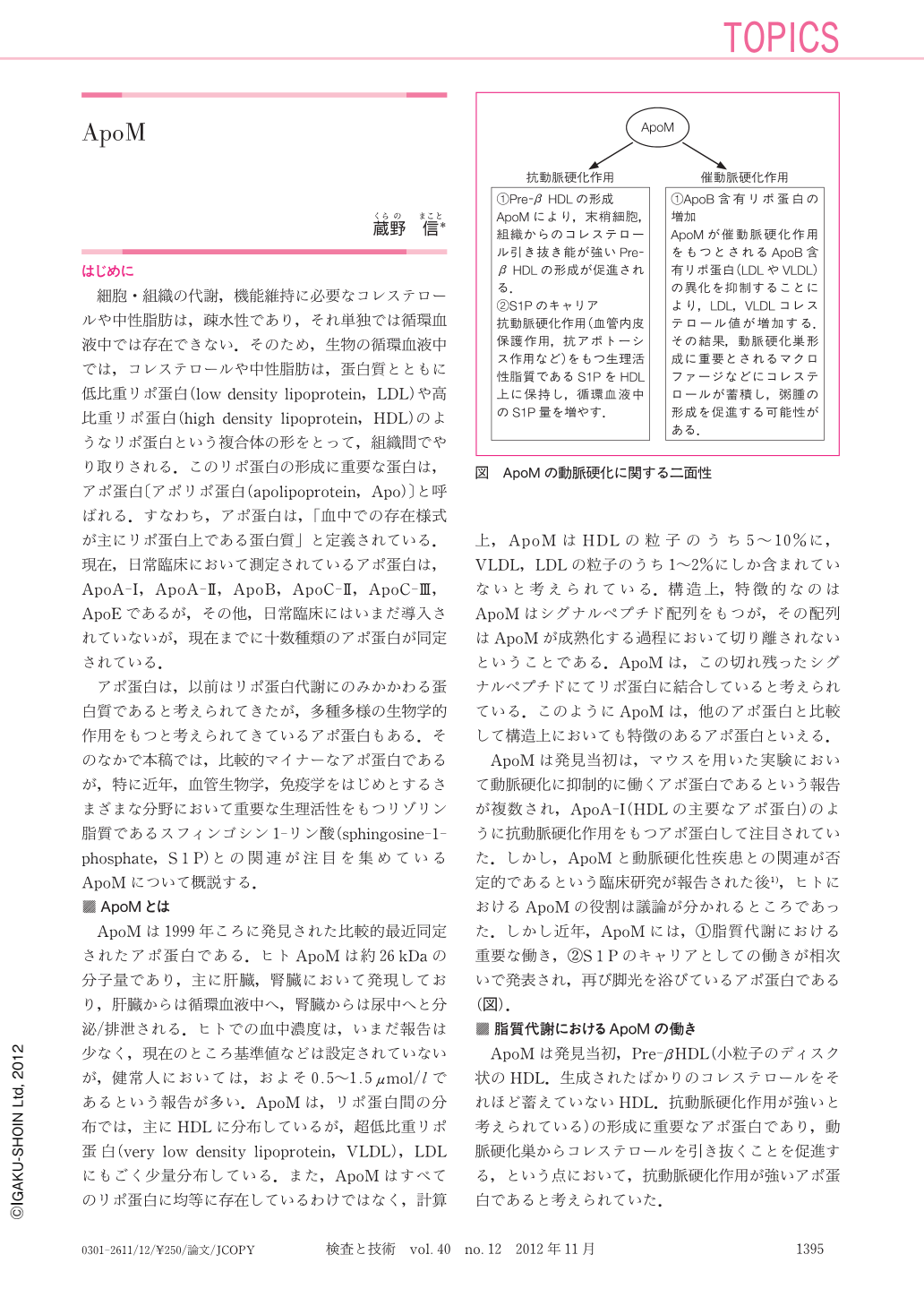

はじめに 細胞・組織の代謝,機能維持に必要なコレステロールや中性脂肪は,疎水性であり,それ単独では循環血液中では存在できない.そのため,生物の循環血液中では,コレステロールや中性脂肪は,蛋白質とともに低比重リポ蛋白(low density lipoprotein,LDL)や高比重リポ蛋白(high density lipoprotein,HDL)のようなリポ蛋白という複合体の形をとって,組織間でやり取りされる.このリポ蛋白の形成に重要な蛋白は,アポ蛋白〔アポリポ蛋白(apolipoprotein,Apo)〕と呼ばれる.すなわち,アポ蛋白は,「血中での存在様式が主にリポ蛋白上である蛋白質」と定義されている.現在,日常臨床において測定されているアポ蛋白は,ApoA-Ⅰ,ApoA-Ⅱ,ApoB,ApoC-Ⅱ,ApoC-Ⅲ,ApoEであるが,その他,日常臨床にはいまだ導入されていないが,現在までに十数種類のアポ蛋白が同定されている. アポ蛋白は,以前はリポ蛋白代謝にのみかかわる蛋白質であると考えられてきたが,多種多様の生物学的作用をもつと考えられてきているアポ蛋白もある.そのなかで本稿では,比較的マイナーなアポ蛋白であるが,特に近年,血管生物学,免疫学をはじめとするさまざまな分野において重要な生理活性をもつリゾリン脂質であるスフィンゴシン1-リン酸(sphingosine-1-phosphate,S1P)との関連が注目を集めているApoMについて概説する.

1 0 0 0 項目●マイクロプレートハイブリダイゼーション法

- 著者

- 江崎 孝行 三宅 正美

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.9, pp.770-771, 1991-08-01

マイクロプレートハイプリダイゼーション(microplate hybridization)法は,2つの菌株間の遺伝学的類似度を測定するために開発された定量的DNA-DNAハイブリダイゼーション法であるが,この方法はDNAの標識にアイソトープを使わないため,一般の細菌検査室で菌種の同定に応用できる.同定に利用する場合は,図に示した手順で実験を行う.市販のキットを使う場合は,DNAを固定したプレートはすでに作製してあるのでこの操作は必要なくなる. まず,分離された菌株のDNAを抽出しフォトビオチンで標識する.同定したい菌株と類似した菌種のDNAが固定された96穴のプレートに標識DNAを分注し,ハイブリダイゼーションを行う.90分後,未反応の標識DNAを洗い流した後,streptavidin-conjugated enzymeを加え,ビチオンとストレプトアビジンを結合させる.洗浄後酵素の基質を加え,二本鎖になったDNA量を定量し,標識菌と基準株のDNAの相同性を算出し最も近い基準株を探す.菌液を作製してから同定まで約3時間しかかからず,細菌の迅速同定が可能になった1).以下この方法を解説する.

1 0 0 0 シアル酸

- 著者

- 菅原 和行

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.180-181, 1989-02-01

[1]代表的測定法と原理 シアル酸(N-acetyl neuraminic acid;NANA)は,血漿中ではオロソムコイド,α1-アンチトリプシンなどの急反応性物質と呼ばれる糖蛋白質,あるいは他の多くのシアロ蛋白質の主要な構成成分として,主に糖鎖の末端に位置し,生体内には比較的多量に存在している. シアル酸の測定法には,化学的比色法,酵素学的測定法および機器分析法などがあり,化学的比色法としては,ジフェニラミン反応,ρ-ジメチルアミノベンツアルデヒド(Ehrlich試薬)との反応,オルシノール法,レゾルシノール法,過ヨード酸・ベンチジン法および過ヨード酸・チオバルビツール酸法などがある.また,臨床検査法として用いられている酵素的測定法には,Comb & Roseman1),Brunettiら2)が,近年では谷内ら3)がそれぞれ報告している,ノイラミニダーゼ・NANA-アルドラーゼ系を用い,生じたピルビン酸をLDH反応系で検出する方法と,ピルビン酸をピルビン酸オキシダーゼで定量する方法4),および本反応系にホモバニリン酸を加えた蛍光法などがある.

1 0 0 0 16SrRNA遺伝子配列を利用した菌種同定

- 著者

- 松本 竹久 松田 和之 本田 孝行

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.11, pp.1053-1058, 2010-10-01

新しい知見 リボソームRNA(ribosome RNA,rRNA)遺伝子は,塩基配列を基に生物の系統分類の指標として用いられる.細菌を対象とした場合,rRNA遺伝子配列がわかれば,インターネット上のデータベースを利用することで細菌検査の経験がなくても,容易に属レベルもしくは菌種レベルでの菌名の推定が可能である.なかでも16S rRNA遺伝子は,菌種の登録の際に遺伝子配列の登録が義務付けられており,各菌種の遺伝子配列データが豊富に存在するため,菌種の同定に利用される.形態学的検査と生化学的性状検査では菌種の同定が困難な場合に,16S rRNA遺伝子配列を用いた検査が実施されるようになり,今までに報告されてこなかった菌種による感染症が報告されるようになってきた.

- 著者

- 瀬尾 由広

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.7, pp.772-779, 2018-07-01

Point ●中心静脈圧(CVP)の上昇によって生じる腎うっ血は,心拍出量に比べて腎機能低下と関連している. ●腎うっ血によって生じる腎髄質浮腫から腎髄質圧が上昇し,尿細管障害や虚血によって腎機能が悪化する. ●腎髄質近傍を走行する腎葉間静脈ドプラ波形は腎髄質圧を間接的に推定できる. ●腎葉間静脈ドプラ波形の非連続性パターンは心不全の予後不良と関係している.

1 0 0 0 6 T細胞大顆粒リンパ球性白血病(T-LGLL)

- 著者

- 増田 亜希子

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.1010-1011, 2015-09-15

T細胞性大顆粒リンパ球性白血病(T-cell large granular lymphocytic leukemia:T-LGLL)は,WHO分類第4版では,明らかな原因のない6カ月以上持続する末梢血顆粒リンパ球増殖症と定義されている.顆粒リンパ球は,細胞質にアズール好性顆粒を3個以上有する大型リンパ球で,大きさは15μm程度であることが多い.T-LGLLの診断基準にリンパ球数の規定はない1,2).リンパ腫の0.06%とまれであり5),性差はなく,成人に多く発症する. 臨床症状では,貧血や好中球減少を認めることが多い.高率に赤芽球癆を合併する.浸潤部位は末梢血,骨髄,肝臓・脾臓が多く,リンパ節はまれとされている.治療としては,シクロスポリンなどの免疫抑制剤が用いられる.

1 0 0 0 自由という精神病―「逃亡狂」という疾病について

- 著者

- 鈴木 晃仁

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.359, 2011-05-01

医学のなかで精神医学の診断のむずかしさは群を抜いているという.そのことと,精神医学が歴史上悪用されたことが多いことは,おそらく深い関係がある.精神医学の悪用として最も悪名高いのは,「逃亡狂」(drapetomania)という精神病の「診断」であろう.これは,サミュエル・カートライト(Samuel A. Cartwright,1793-1863)という医者が,アメリカ南部の黒人奴隷が自由を求めて逃亡するのは精神病であると主張して作った診断概念であり,『ニューオーリンズ内科・外科学雑誌』の1851年5月号に「黒人種の病気と身体的な特異性について」と題された論文のなかで論じられている1. この論文の全体の基調は,奴隷制を正当化しようという意図に貫かれている.当時高まっていた奴隷解放を唱える内外の勢力(北部の自由州やイギリスなど)に抵抗するために,奴隷制が正しいことを「医学的な見地から」主張した論文である.黒人の身体と精神はもともと奴隷状態にふさわしくできており,奴隷として適当に扱われないと病気になることをカートライトは主張し,その病気の病理学や治療法が示唆される.扱われている病気は,肺炎,瘰癧(るいれき),フランベシア,結核などのふつうの病気に加えて,カートライトが自ら発見し命名したものもあり,逃亡狂もその一つである.