276 0 0 0 免疫記憶細胞(4) 抗原原罪(original antigenic sin)

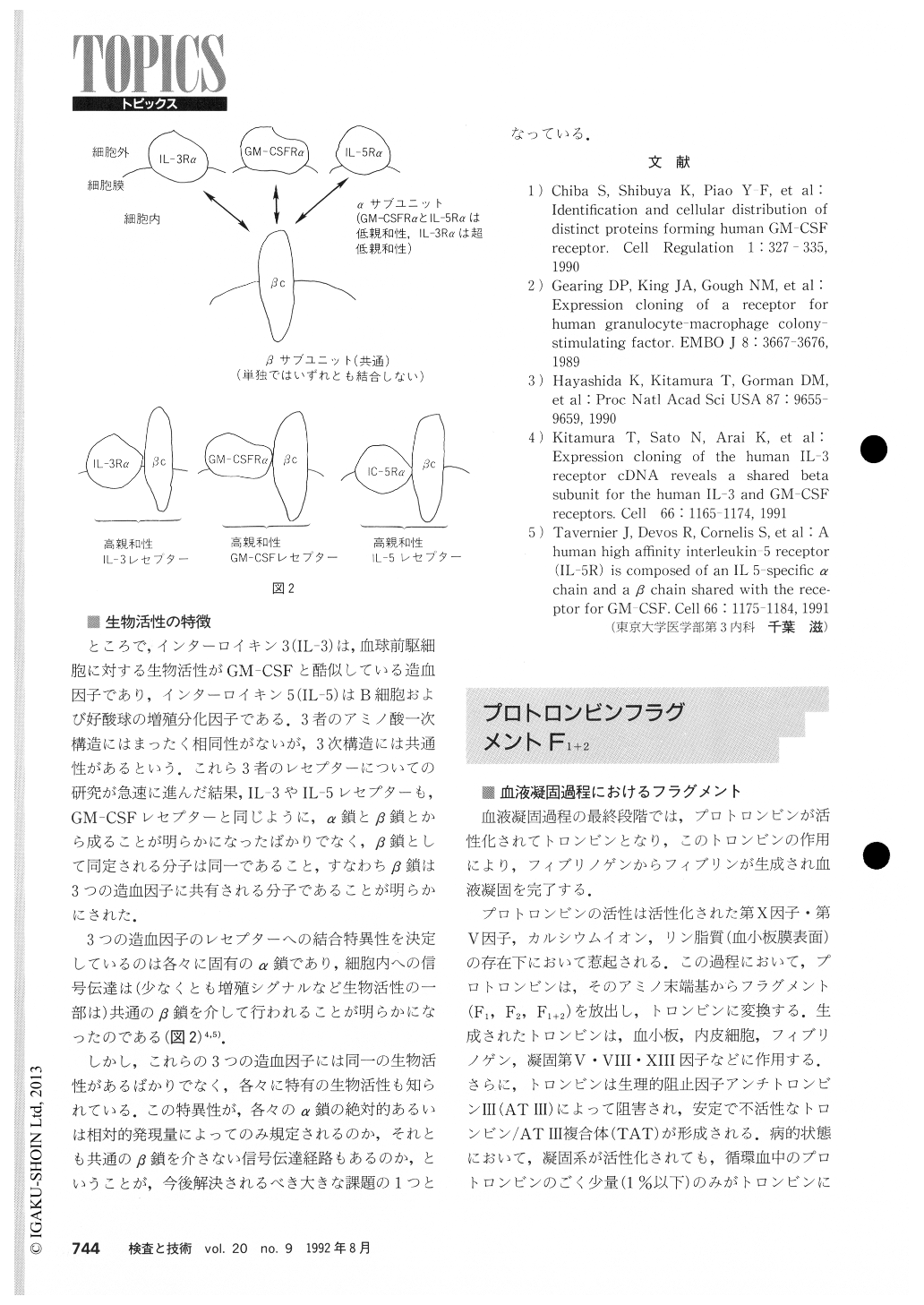

“原罪”とはアダムとイブに象徴される人間が生涯負わされる罪(sin)のことである.アダムとイブの冒した罪をじっくり考える暇もないほどめまぐるしく移り変わる今の世の中で,免疫学で呼ばれている“抗原原罪”という現象はワクチン研究者にとって大きな重荷になっている.この現象は最初に受けた強い印象がいつまでも記憶されるように,工夫を凝らして作った型の数々のワクチンをいく度接種しても産生される抗体の多くは最初に接種したワクチンの型に対するものである.事実この現象はインフルエンザウイルス,デングウイルス,マラリアなどで認められている.病原体に感染するとナイーブT細胞によって免疫応答が開始され,病原体の排除のためエフェクターT,B細胞(障害性T細胞,形質細胞)が活性化し,病原体が駆逐されると記憶T,B細胞に再度の病原体の感染防御を託し死滅する.同じ病原体が侵入すると記憶T,B細胞はナイーブT細胞の活性化を抑制し,ただちに免疫応答する.しかし,インフルエンザウイルスなど初感染時から変異した病原体が感染すると,記憶T,B細胞は最初に免疫応答するはずのナイーブT細胞の活性化を抑制するので,最初に感染したウイルスの記憶に基づいたエフェクターT,B細胞を活性化させる(図1).その結果,最初のウイルスに存在した共通のエピトープだけに抗体が産生され二度目以降に感染したウイルスの変異したエピトープには抗体はあまり産生されない(図2).最初の記憶は消えないのである.インフルエンザウイルスは毎年少しずつ姿を変えて出現するので,感染するとまず初感染時の免疫記憶がよみがえるため,変異ウイルスは生き延びて新たな流行が拡大するのである. 母の記憶 Rh陰性の母親がRh陽性の胎児を妊娠したとき,胎児赤血球は胎盤を通過して妊娠中,特にほとんどの場合出産時に母親の循環血中に入り抗Rh抗体が産生され,Rh陽性の児の赤血球は破壊される.この現象は新生児溶血性疾患(hemolytic disease of the newborn,HDN)と呼ばれている.これを防止するために,出産後三日以内にRh陰性の母親が子どもの赤血球に反応する前に母親に抗Rh免疫グロブリン(Rh immunoglobulin,RhIg)を投与する.また,頻度は高くないが妊娠期間中の母子間出血も起こるので,それを防ぐために妊娠28週目に投与される.しかし,多くの場合母親はRh抗原に対し記憶B細胞を産生する.記憶B細胞はたとえ残存する抗体があっても抑制されないので,次回の妊娠時に特異性の高い抗Rh抗体が産生(二次免疫応答)されて重いHDNを発症することがある(図3).

8 0 0 0 男性の子宮内膜症

- 著者

- 福永 真治

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.12, pp.1397-1398, 2012-11-01

子宮内膜症(endometriosis)とは子宮内膜が異所性にみられる病変で,卵巣,卵管,骨盤内組織などに発生することが多い.子宮筋層にてみられる場合は腺筋症(adenomyosis)と呼ぶ.この異所性内膜組織は本来の内膜と同様に周期性を示す.卵巣では血性内容を容れる囊胞を形成し,チョコレート囊胞とも呼ばれる.子宮内膜症は,組織学的には内膜腺とその周囲の内膜間質組織よりなり,ヘモジデリンを貪食した組織球の浸潤を伴うことが多い.内膜腺がなく内膜間質成分よりなる子宮内膜症を間質内膜症(stromal endometriosis)という.本来,子宮内膜症は女性特有の疾患であるが,極めて稀に男性においてみられる.報告は英語論文で10例以下であり,その多くは泌尿生殖器組織である1~7). 傍睾丸に発生した自験例1)を紹介する.患者は69歳の男性で,左陰囊水腫の臨床診断のもと両側除睾術が施行された.本患者は9年前に針生検により前立腺癌(腺癌,Gleason score:4+5=9)と診断され,その後今回の手術まで長期の女性ホルモン療法を受けている.手術検体は,肉眼的に左睾丸は5.2×3.1×3.0cm大,多囊胞性で血性の漿液性内容を容れる.囊胞壁には出血,ヘモジデリンの沈着をみる.睾丸実質は高度の萎縮を呈す(図1).組織学的には囊胞内壁はほぼ一層の円柱状細胞で被覆される.間質では子宮内膜間質細胞に類似した均一な小型類円形細胞の増生,豊富な毛細血管,ヘモジデリンを貪食した組織球の浸潤が観察される(図2).その中に少数の小型腺管状の構造を認める.免疫組織学的には,囊胞の被覆細胞と小腺管組織はCAM5.2,vimentin,calretininに陽性,estrogen receptor,progesterone receptorは陰性であり,上皮細胞ではなく中皮細胞と考えられる.一方,間質細胞はCD10,estrogen receptor,progesterone receptorが陽性であり,内膜間質細胞と考えられる.部位,組織像,免疫染色より陰囊水腫の壁に出現した傍睾丸の間質内膜症と診断される.

7 0 0 0 プロトロンビンフラグメントF1+2

■血夜凝固過程におけるフラグメント 血液凝固過程の最終段階では,プロトロンビンが活性化されてトロンビンとなり,このトロンビンの作用により,フィブリノゲンからフィブリンが生成され血液凝固を完了する. プロトロンビンの活性は活性化された第X因子・第V因子,カルシウムイオン,リン脂質(血小板膜表面)の存在下において惹起される.この過程において,プロトロンビンは,そのアミノ末端基からフラグメント(F1,F2,F1+2)を放出し,トロンビンに変換する.生成されたトロンビンは,血小板,内皮細胞,フィブリノゲン,凝固第V・VIII・XIII因子などに作用する.さらに,トロンビンは生理的阻止因子アンチトロンビンIII(AT III)によって阻害され,安定で不活性なトロンビン/AT III複合体(TAT)が形成される.病的状態において,凝固系が活性化されても,循環血中のプロトロンビンのごく少量(1%以下)のみがトロンビンに変換されるだけである.それゆえ,プロトロンビンあるいはAT IIIの量を測定しても,血液内でのトロンビンの生成を評価することは不可能である.また,不安定なトロンビンを直接的に測定することも極めて困難である.一方,F2/F1+2あるいはTATはトロンビンに比べて安定であり,血中寿命も長いことから,これらを測定しうるならば,その血中の量的変化から,少量のトロンビン生成をモニターすることが可能となると想定しうる.

4 0 0 0 文献管理ソフトの使いかた

はじめに 論文を執筆するうえで,文献は研究背景や研究の必要性の考案,研究方法の立案,さらには,自身の新知見の主張などにおいて重要である.研究を実施するにあたって,研究前・研究中・論文作成時とさまざまな段階で文献を検索・収集し,管理する必要がある.しかし,膨大な文献を管理することとなり,容易ではない.特に,論文執筆時の参考文献リストの作成は,投稿誌を変更すれば修正が必要になるなど,大変煩雑な作業である. 本稿では,文献管理にかかわる煩雑な作業を効率化することができる5種類の代表的な文献管理ソフトについて概説する.

4 0 0 0 簡易血糖測定器におけるアスコルビン酸の影響

- 著者

- 速水 貴弘

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.7, pp.557-561, 2010-07-01

はじめに 従来,血糖測定は検査室内の生化学汎用測定器にて行われていたが,迅速性や簡便性の観点から自己血糖測定(self-monitoring of blood glucose,SMBG)機器が普及してきた.しかし,その一方で測定原理の違いからヘマトクリットや溶存酸素などの内的要因,マルトースやプラリドキシムヨウ化メチル(PAM)などの外的要因などさまざまな要因が測定値に影響を与えることが報告されている1~4). 今回筆者らは,アスコルビン酸大量投与後に低血糖症状を示しているのにもかかわらず,簡易血糖測定器にて偽高値を示した症例を経験した.干渉物質としてアスコルビン酸を用いた検討の報告5)もあるが,アスコルビン酸濃度は10mg/dlで,それ以上の濃度での影響は不明であった. そこで,高濃度アスコルビン酸が簡易血糖測定器およびポイント・オブ・ケア・テスティング(point of care testing,POCT)機器に与える影響について検討を行ったので報告する.

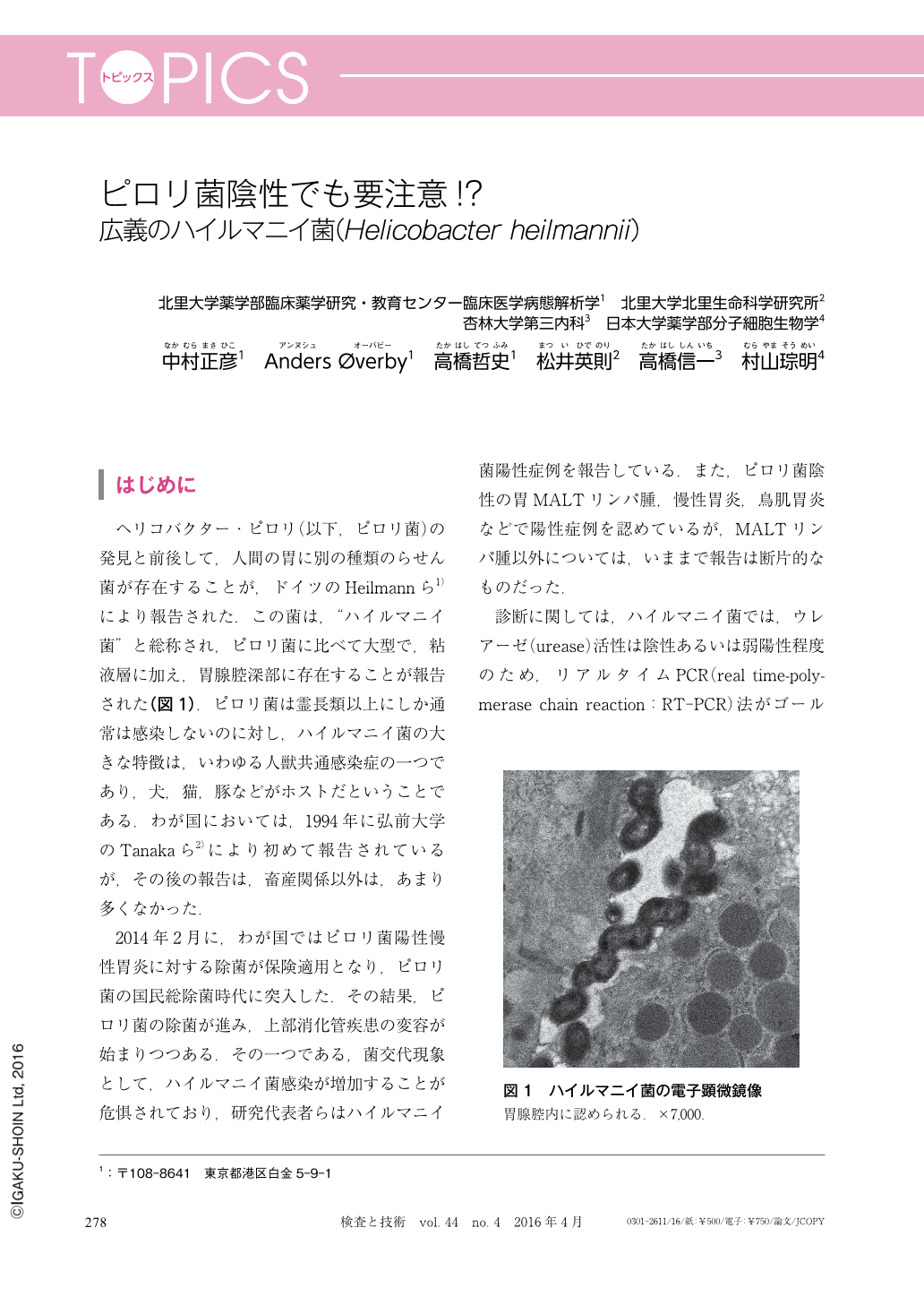

はじめに ヘリコバクター・ピロリ(以下,ピロリ菌)の発見と前後して,人間の胃に別の種類のらせん菌が存在することが,ドイツのHeilmannら1)により報告された.この菌は,“ハイルマニイ菌”と総称され,ピロリ菌に比べて大型で,粘液層に加え,胃腺腔深部に存在することが報告された(図1).ピロリ菌は霊長類以上にしか通常は感染しないのに対し,ハイルマニイ菌の大きな特徴は,いわゆる人獣共通感染症の一つであり,犬,猫,豚などがホストだということである.わが国においては,1994年に弘前大学のTanakaら2)により初めて報告されているが,その後の報告は,畜産関係以外は,あまり多くなかった. 2014年2月に,わが国ではピロリ菌陽性慢性胃炎に対する除菌が保険適用となり,ピロリ菌の国民総除菌時代に突入した.その結果,ピロリ菌の除菌が進み,上部消化管疾患の変容が始まりつつある.その一つである,菌交代現象として,ハイルマニイ菌感染が増加することが危惧されており,研究代表者らはハイルマニイ菌陽性症例を報告している.また,ピロリ菌陰性の胃MALTリンパ腫,慢性胃炎,鳥肌胃炎などで陽性症例を認めているが,MALTリンパ腫以外については,いままで報告は断片的なものだった. 診断に関しては,ハイルマニイ菌では,ウレアーゼ(urease)活性は陰性あるいは弱陽性程度のため,リアルタイムPCR(real time-polymerase chain reaction:RT-PCR)法がゴールドスタンダードとなっている.そのために,簡便で迅速な診断法の開発が急務と考えられる. 筆者らは,2005年より動物および人由来のハイルマニイ菌をマウスへ感染させることで,高頻度に胃MALTリンパ腫を誘発することに成功し,そのモデルを用いて,基礎,臨床両面からの検討を行ってきた. 本稿では,現時点でのハイルマニイ菌の全体像,最近の話題および検査とのかかわりについて述べたい.

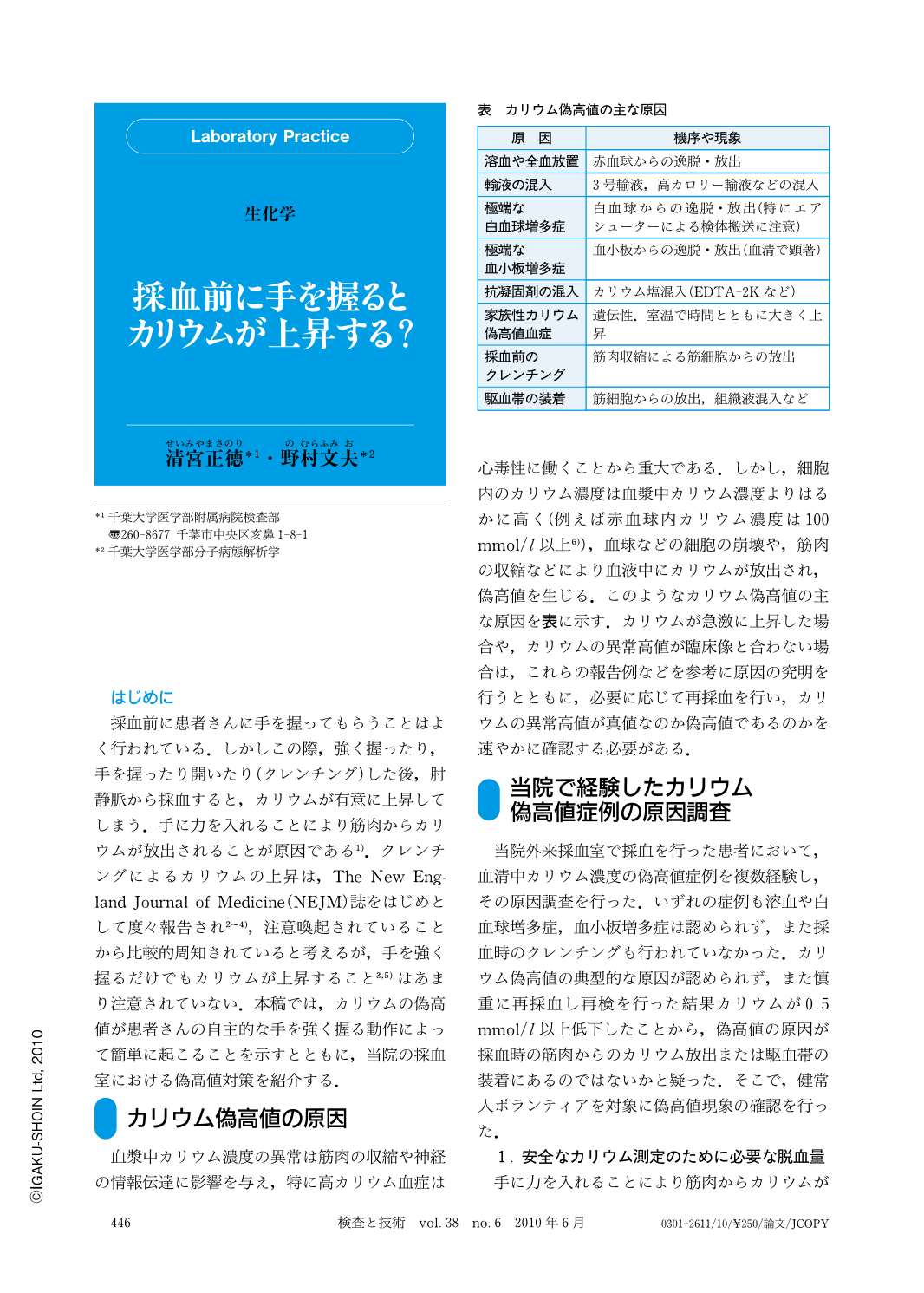

3 0 0 0 採血前に手を握るとカリウムが上昇する?

はじめに 採血前に患者さんに手を握ってもらうことはよく行われている.しかしこの際,強く握ったり,手を握ったり開いたり(クレンチング)した後,肘静脈から採血すると,カリウムが有意に上昇してしまう.手に力を入れることにより筋肉からカリウムが放出されることが原因である1).クレンチングによるカリウムの上昇は,The New England Journal of Medicine(NEJM)誌をはじめとして度々報告され2~4),注意喚起されていることから比較的周知されていると考えるが,手を強く握るだけでもカリウムが上昇すること3,5)はあまり注意されていない.本稿では,カリウムの偽高値が患者さんの自主的な手を強く握る動作によって簡単に起こることを示すとともに,当院の採血室における偽高値対策を紹介する.

2 0 0 0 ルードウィヒ・アショフ・1

ルードウィヒ・アショフ教授は近世における最も有名な病理学者ルードルフ・ウィルヒョーの孫弟子に当たっている.教授は病理解剖学の領域で傑出していたばかりでなく,実験病理学や病態生理学についてもその基礎をきずき,また病理学と生化学や免疫学など近接医学との関係にも深い関心をはらうという,きわめて幅広い視野を持つ病理学者であった.教授の病理学,広くは医学全般への貢献は,ウィルヒョーの業績にも十分比肩しうるもので,20世紀前半における病理学者の最高峰に位置づけてもよかろう.特に日本人にとって忘れてならないことは,教授が無類の日本人びいきであり,日本病理学の発展に絶大な貢献をされたことである,アショフ教授の教室に留学し,その指導を受けた日本人の数は,故長与又郎教授の調べによると,実に51名の多きに達し,そのうち23名までが病理学講座の主任教授となっているという.これほど多数の日本人学者を育てた外国人の学者が他にあるであろうか.筆者は寡聞にして知らない. 筆者はアショフ教授の最後の日本人門下生として,1年間をフライブルグで過ごし,つぶさにその学者としての研究態度を観察する機会に恵まれたので,この機会に教授について見聞したところを述べたいと思う.

2 0 0 0 1. 経頭蓋超音波法の基礎と臨床

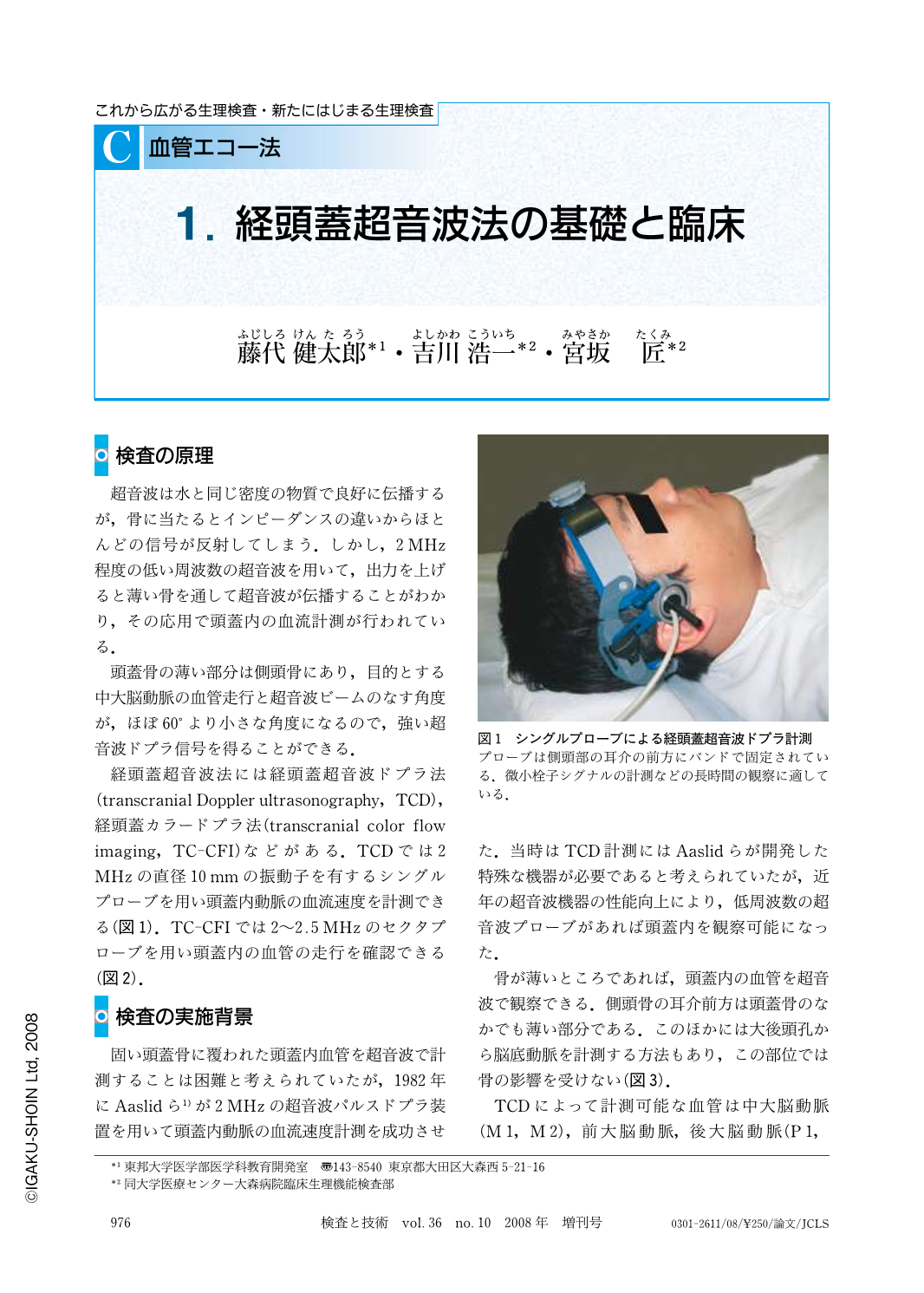

検査の原理 超音波は水と同じ密度の物質で良好に伝播するが,骨に当たるとインピーダンスの違いからほとんどの信号が反射してしまう.しかし,2MHz程度の低い周波数の超音波を用いて,出力を上げると薄い骨を通して超音波が伝播することがわかり,その応用で頭蓋内の血流計測が行われている. 頭蓋骨の薄い部分は側頭骨にあり,目的とする中大脳動脈の血管走行と超音波ビームのなす角度が,ほぼ60°より小さな角度になるので,強い超音波ドプラ信号を得ることができる. 経頭蓋超音波法には経頭蓋超音波ドプラ法(transcranial Doppler ultrasonography,TCD),経頭蓋カラードプラ法(transcranial color flow imaging,TC-CFI)などがある.TCDでは2MHzの直径10mmの振動子を有するシングルプローブを用い頭蓋内動脈の血流速度を計測できる(図1).TC-CFIでは2~2.5MHzのセクタプローブを用い頭蓋内の血管の走行を確認できる(図2).

2 0 0 0 プロゾーン現象って何ですか?

- 著者

- 鈴木 美穂

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.13, pp.1272-1274, 2016-12-01

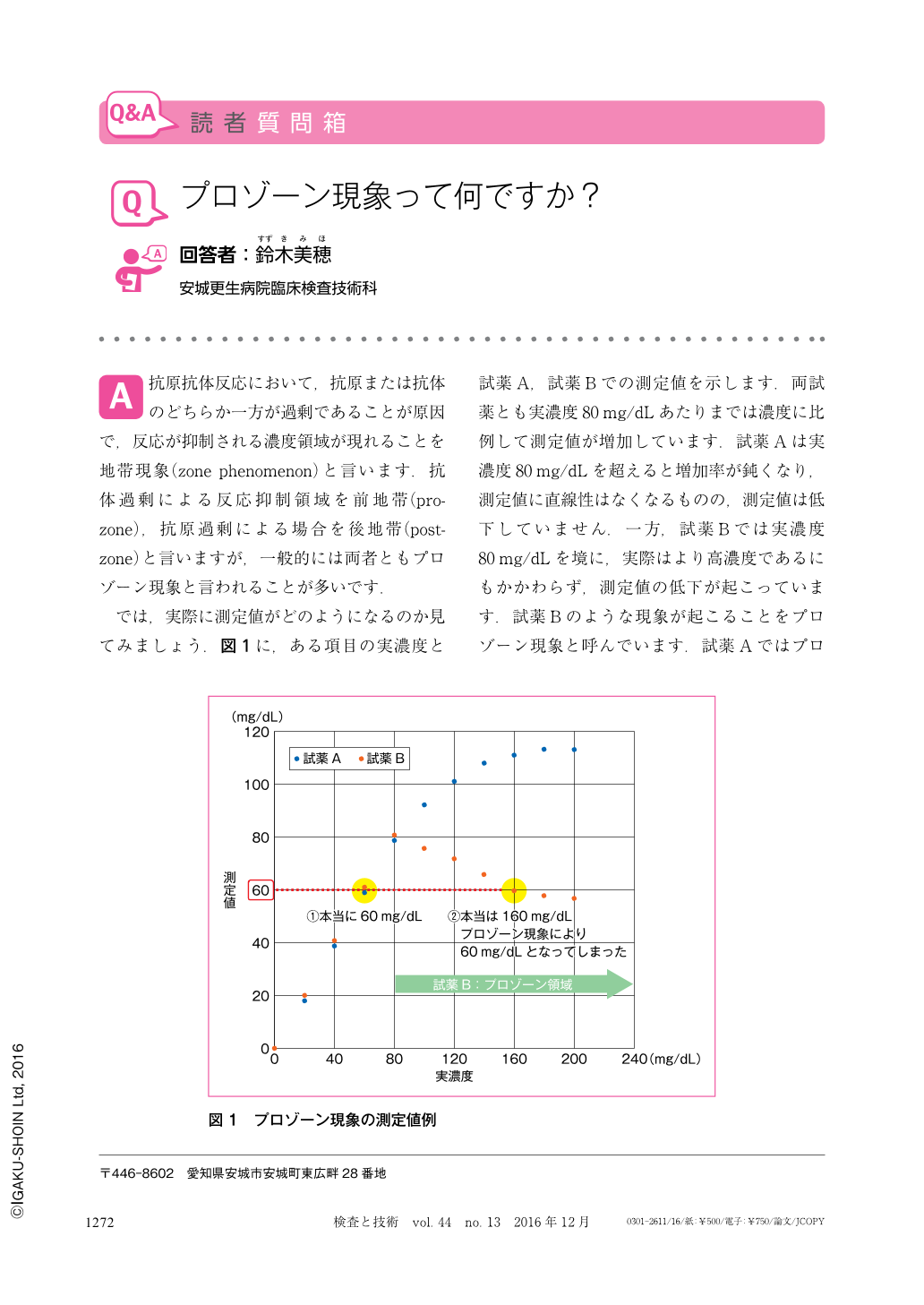

Q プロゾーン現象って何ですか? A 抗原抗体反応において,抗原または抗体のどちらか一方が過剰であることが原因で,反応が抑制される濃度領域が現れることを地帯現象(zone phenomenon)と言います.抗体過剰による反応抑制領域を前地帯(prozone),抗原過剰による場合を後地帯(postzone)と言いますが,一般的には両者ともプロゾーン現象と言われることが多いです.

2 0 0 0 リヒター症候群

サマリー 慢性リンパ性白血病(chronic lymphocytic leukemia,CLL)は,低悪性度成熟B細胞腫瘍の一つである.CLLは,欧米では65歳以上の白血病の40%を占め,1年に10万人当たり3人の発症がみられるが,わが国では20~30分の1以下と稀である.CLL細胞の形態は,通常のリンパ球とは見分けがつかない.定義上は,大きさが赤血球の2倍以下の成熟した小型リンパ球で,細胞質に乏しく,核クロマチンが凝集し,核小体は見られない.CLLの約10%に経過の早いリンパ腫へと変化するものがあり,報告者の名前にちなんでリヒター症候群(Richter's syndrome,RS)と呼ばれる.一般に,びまん性大細胞型B細胞リンパ腫へと変化することが多いが,ホジキンリンパ腫(Hodgkin's lymphoma,HL)へと変化するものもある.RSの場合,それぞれの組織型に応じた治療が選択されるが,治療への反応が悪く通常1年以内に死亡する例が多い.化学療法での治療強度を上げても,寛解率の上昇にはつながらないとされる.治療後に部分寛解以上になったときに,造血幹細胞移植を行うことが最も長期生存が望めると報告されているが,わが国でのまとまった報告はない.

2 0 0 0 1 非特異反応とは

はじめに 非特異反応とは,測定対象以外の何らかの生体成分が測定試薬や採血管の添加物などの成分と異常反応を引き起こし,病態とかけ離れた測定値を示す現象を指す. 免疫学的測定で対象とする成分は生体内での存在様式が多様であり,基本的に生理活性に依存している抗原・抗体反応を原理とするため,その反応は複雑である.非特異反応の要因を解析するためには病態や治療,生体の個別環境などによる血清成分の量的,質的変化を把握するとともに,試薬の組成を十分に理解する必要がある.また,近年は試薬組成にとどまらず,採血管の素材や添加物,分離剤などが間接的に抗原・抗体反応に影響を及ぼすことも知られている1).

2 0 0 0 酵素サイクリング法による高感度測定法の原理

- 著者

- 美崎 英生

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 検査と技術 (ISSN:03012611)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.8, pp.973-980, 1999-07-01

新しい知見 臨床検査の医療における役割はますます大きくなっている.“患者にやさしい無侵襲あるいはそれに近い検体の微量化”,“結果がリアルタイムに出る迅速性”,“ベッドサイドで検査ができる簡便性”の要望が強い.その中で簡便な高感度測定法の役割は大きい.酵素サイクリングはその技術の1つとして,特に血液検体の多量採取が困難な乳幼児や小児,老人の検査(微量の血液を数百倍に希釈して測定),あるいは測定感度不足のため正確な測定ができていない物質の測定には期待が大きい.また,感染症の目視検査による迅速対応は重要である.酵素サイクリング法は数倍から数万倍程度の感度で測定が可能である.現在,酵素サイクリングを利用した検査薬としては総胆汁酸,ケトン体,カルニチン分画定量,リゾレシチン,羊水ホスファチジルグリセロールの測定系が開発された.さらにアンモニアや糖尿病関連物質などの微量物質の測定への応用が期待される.

1 0 0 0 抗ENA抗体

抗ENA抗体は抗核抗体の一種で,全身性エリテマトーデス(SLE),慢性関節リウマチ(RA)をはじめとする自己免疫疾患の患者血清中に見られる. ENAとはextractable nuclear antigen(可溶性核抗原)の略で,細胞成分の中の核質成分の総称である(図1).この成分は生食水またはリン酸緩衝液により抽出され,非ヒストン核蛋白または酸性核蛋白抗原(nuclear acids protein antigen;NAPA)とも呼ばれている.しかしENAから核酸を除いたものがNAPAであり,必ずしも同一成分とは言い難い.これまでENAの中の抗原性をもつ核成分が主にNAPAであることから同一視されてきたが,抗原分析の進歩により塩基性蛋白抗原も存在することが証明され,これらを総称する意味で非ヒストン核蛋白と言う場合が多くなってきている.

Q なぜ,HbA1cは鉄欠乏状態では高めに出て,鉄欠乏性貧血回復期では低めに出るのですか? 一般的な貧血ではどうですか? 理由も含めて教えてください. A ヘモグロビンA1c(hemoglobin A1c:HbA1c)値は,過去1カ月間の血糖値が50%,それ以前の血糖値が残りの50%寄与していることによって,過去1〜2カ月の血糖コントロールの指標として,また,“慢性”高血糖状態を定義とする糖尿病の診断基準の1つとして用いられています.ただし,その値の解釈には,HbA1c値は赤血球の平均寿命の影響を受けるため,赤血球寿命が変わる病態においては血糖コントロールを反映しないこと,劇症1型糖尿病のような急激に血糖が悪化する病態においては患者の現在の状態の血糖値ほど上昇しないことなど,注意を要する場合があります.

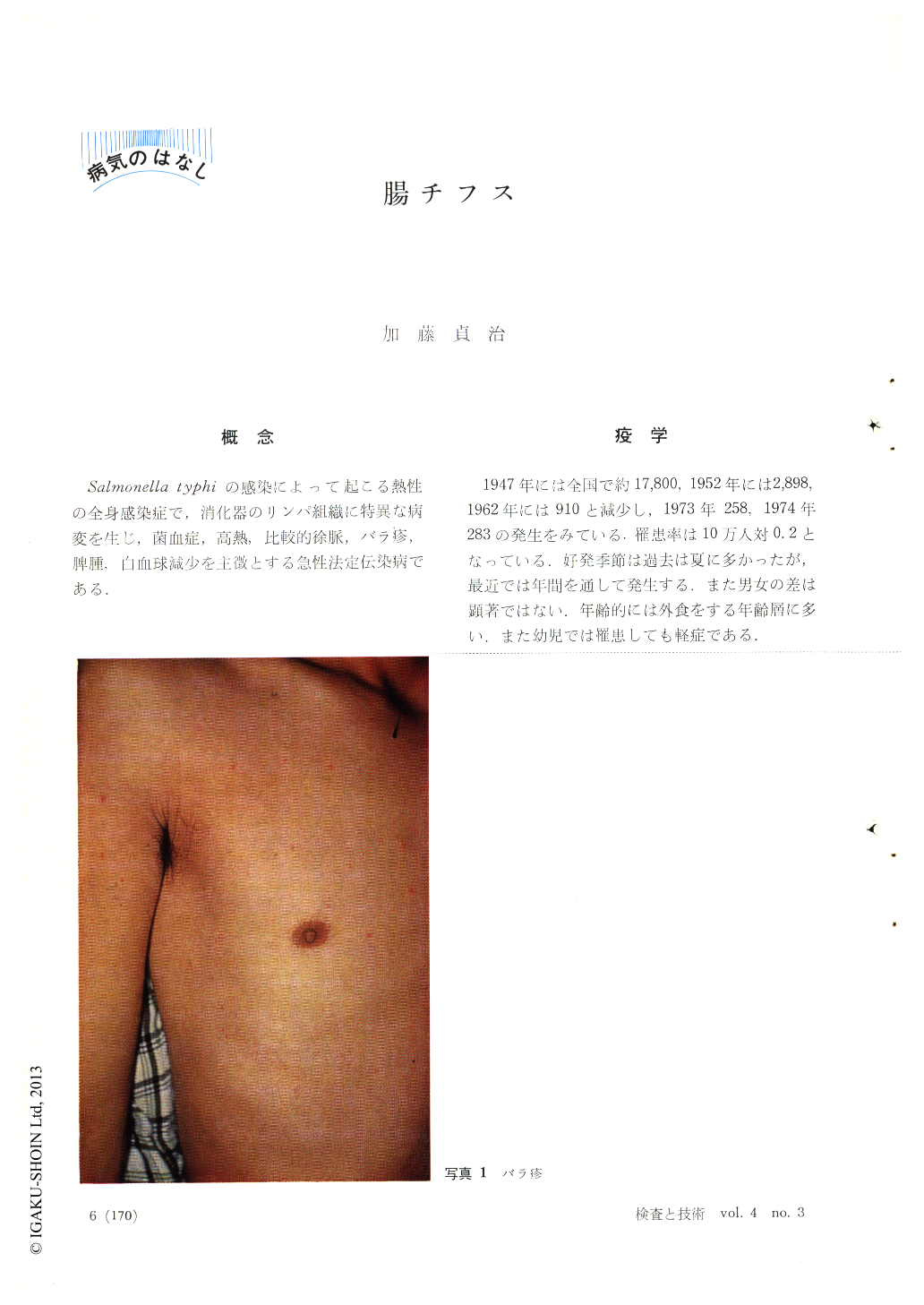

1 0 0 0 腸チフス

1 0 0 0 血液型抗原(5)―赤血球の凝集反応とその条件

感作と凝集 輸血する前に施行される適合試験には赤血球の凝集反応が用いられる.赤血球の表面で抗原抗体反応が起こることを感作といい,凝集とは結合した抗体が近接する赤血球上に存在する同じ抗原にも結合して抗原抗体結合物の集団を作ることである(図1). 1. 赤血球の陽イオンバリア 赤血球はその膜上に多く存在するシアル酸のカルボキシル基によって生理食塩液中ではマイナスに帯電している.生理食塩液中のNaClは解離してNa+とCl-になっており,陽イオンは赤血球の陰イオンに引かれて,赤血球表面に集まり密度の高い陽イオンのバリアを形成している.この陽イオンのバリアをゼータ電位(ζ-potential)という.赤血球同士が近づくと陽イオンのバリア同士が反発し合い,一定の距離(35nm)以内に近づくことができない(図2).凝集を起こすイムノグロブリンクラスは,IgA,IgGとIgMである.IgGは分子量が小さく,2つのFabが最大に開いても25nmなので,バリアを突破することができないため凝集が起こりにくい.IgMの直径は約35nmなので陽イオンのバリアを突破でき,10~12個のFabを持つので近接する赤血球と結合して容易に凝集を起こす(図3).一度抗体が赤血球に結合すると,陽イオンのバリアが小さくなり,赤血球同士が近づき引き続き感作および凝集は促進する.

1 0 0 0 Q 心室瘤とST上昇

1 0 0 0 コレクチン(SP-A,SP-D,MBL)と感染防御

はじめに─コレクチンとは コレクチンは,コラーゲン様ドメインとC型レクチンドメインという特徴的な2つの構造を有しているので,ハイブリッド蛋白質といわれる.分泌型コレクチンには,肺コレクチンの肺サーファクタント蛋白質A(surfactant protein A,SP-A)とSP-D(surfactant protein D),およびマンノース結合レクチン(mannose-binding lectin,MBL)が属している.蛋白質構造上のもう1つの特徴は,多量体を形成することである.SP-AとMBLは,3量体が4~6個集合した花束様構造を,SP-Dは3量体が4個集合した十字架様構造を有する巨大分子である.