8 0 0 0 あとがき

- 著者

- 高倉 公朋

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.419, 1982-04-01

最近悲しい計報が続いている。脳神経外科学会長を勤められた,札幌医科大学の橋場輝芳前教授と群馬大学川淵純一教授が相次いで亡くなった。御二人とも,我が国の脳紳経外科学発展のために,その生涯を捧げられたにとであった。 何よりも,私共にとって残念であったのは,川淵教授をはじめ,脳神経外科学会の若く前途ある医師が,昭和57年2月8日早朝のあの忌わしいホテルニュージャパンの火災によって不帰の旅路へと立たれたことであった。川淵教授は、すべての医療は患者のためにあり,患者の幸せだけを基本に考えて,診断も治療も,また研究も出発すべきことを常に説かれ,私共後輩にも教えられてきたのであった。その先生の理念が,我が国の脳神経外科学の進歩を正しい方向に向けてきた一つの原動力であったことは間達いない。

2 0 0 0 Adie (アディ)症候群

- 著者

- 平山 恵造

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.58, 1974-01-01

緊張性の瞳孔反応障害と腱反射消失からなつている。瞳孔は対光および幅輳に対し反応がおそく,光を当てると徐々に収縮し,暗室におくとき,ゆつくりと散瞳する。輻輳でも同様である。そのため一見して瞳孔反応が消失してみえることもある。瞳孔障害は両側性にもくるが,多くは一側性で,障害側の瞳孔が健側より大きいことが多い。すなわちArgyll Robertson徴候にみるような縮瞳はあまりみられない。しかも瞳孔は正円形を呈さず卵円形,楕円形をなす。 腱反射の消失は上肢よりは下肢において目立ち,Adie症候群の約2/3はこのような完全な形とされているが,1/3は腱反射消失を伴わない不完全な型である。

1 0 0 0 Klüver-Bucy (クリューヴァ・ビュシィ)症候群

- 著者

- 平山 恵造

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.436, 1974-04-01

1937, 1938, 1939年にわたつてH.KlüverとP.C.Bucyが,猿の両側の側頭葉切除に際して現われた症状を記述した。すなわち,①生物,無生物,有害物,無害物を問わず,逡巡することなく接近する行動,すなわちLissauerの連合型精神盲,または視覚失認を思わせるような行動を呈する(psychic blindness)②物をやたら口にもって行き,口中に入れ,噛み,なめずり,唇でさわり,鼻先でにおいをかぐなどの動作がみられる(oral tendencies).食べられないものは捨て,食べられるものはのみ込む。③目にうつるものは生物,無生物を問わず,あちこちと視線を送り,それに反応する。周囲の事物,変化に対しあたかも強いられたかのごとくに反応する(hyper—metamorphosis)。④怒り・不安の反応が消失し,危険物をさけなくなり,無表情となることもあり,情動行為が変化する。ときには攻撃的反応をとることもある。(emotionalbehavior changes)⑤性行動が変化し,heterosexual,homosexual,autosexualなどの性行動がみられる(increased sexual activity)。 これら症状が,さらに一層基本的な障害によつて生じたものでないか,もつと根本的な機序が働いているのではないかということは人々の考えるところであるが,KlüverとBucyもその検討を加えたすえ,そのような型にまとめることは望み難いとしている。

1 0 0 0 片側性難聴を呈した脳幹・小脳梗塞の1例

- 著者

- 大城 真也 大村 忠寛 福島 武雄

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.9, pp.807-812, 2006-09-01

症例は74歳男性。飲酒後に浮動性めまいと右難聴が突然出現し耳鼻咽喉科を受診した。突発性難聴が疑われステロイドが投与されたが,その後めまい症状と難聴が増悪し,右顔面のしびれ感と口角下垂,複視も出現したため,頭蓋内病変を疑われて当科を紹介された。来院時には左注視方向性眼振・右顔面知覚障害・右外転神経麻痺・右末梢性顔面神経麻痺・右感音性難聴および小脳失調が確認された。頭部MRIでは右中小脳脚を中心に小脳片葉を含む散在性の虚血巣が確認され,前下小脳動脈領域の血栓症と診断された。突発的に片側性難聴をきたす症例の場合には,一般に内耳性疾患が疑われる。しかし類似した症状は脳血管障害でも生じることがあり,臨床的に突発性難聴が疑われた症例でも,脳血管障害の危険因子を有する場合には,前下小脳動脈症候群を念頭においた注意深い神経症状の観察と早期の画像診断が重要と考えられた。

- 著者

- 小田 禄平 広瀬 源二郎 江守 巧

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.155-160, 1985-02-01

抄録 種々の神経疾患患者の髄液中β—glucuronidase (β—GL)およびβ2—rnicroglobulin (β2—m)を測定し,各種神経疾患における測定値の検討と腫瘍マーカーとしての有用性,各種髄膜炎,特に感染性髄膜炎と癌性髄膜炎の鑑別における有用性等につき検討を加えた。対象は99例の神経疾患患者で,変性疾患群(6例),変形性頸椎症群(15例),ギランバレー症候群(8例),くも膜下出血群(6例),感染性髄膜炎群(21例),癌性髄膜炎群(9例),転移性硬膜外腫瘍群(10例),脳腫瘍群(24例)の8群に大別した。また13例の非神経疾患患者の髄液を正常対照としたがβ—GL,β2—m値はそれぞれ122.5±10.8μg/dl/hr (Mean±SEM),0.99±0.15mg/lであった。髄液中β—GL値が有意に増加した群は,感染性髄膜炎群(266.7±65.5,P<0.001),癌性髄膜炎群(249.0±54.5,P<0.001),脳腫瘍群(216.0±470,P<0.001)であった。しかし,感染性髄膜炎と癌性髄膜炎との間には有意差は認められず,腫瘍マーカーとしての有用性には乏しいと考えられた。ただし,髄膜浸潤を認める脳腫瘍例は著明に高値を示し,脳腫瘍の髄膜腔への拡がりを知る一つの手掛りとなりうると考えられた。髄液巾β2—mは種々の神経疾患で増加がみられたが,腫瘍マーカーとしての有用性には乏しかった。

1 0 0 0 Lambert-Eaton筋無力症候群と重症筋無力症

- 著者

- 高守 正治 岩佐 和夫 駒井 清暢 安川 善博

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.12, pp.1089-1100, 1997-12-01

I.節前性カルシウムチャンネルとLambert-Eaton筋無力症候群 1.疾患の概念 Lambert-Eaton筋無力症候群は,悪性腫瘍に合併あるいは腫瘍の発症に先行して遠隔・非転移性に発病する頻度の高い,傍腫瘍性神経症候群の一つである。骨格筋を支配する末梢神経終末の電位依存性Ca2+チャンネル(VGCC)機能を阻害する抗体が主役を演じ,神経からのアセチルコリン(ACh)遊離障害の結果,筋無力症状が惹起される。近年,腫瘍組織と神経終末の両面で,病的抗原決定基となるチャンネルとその周辺機構の分子病態が明らかにされつつある。

1 0 0 0 正常人における体性感覚誘発電位の再現性

- 著者

- 川村 伸悟 鈴木 明文 吉岡 喜美雄 西村 弘美 奈良 正子 安井 信之

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.475-480, 1986-05-01

抄録 体性感覚誘発電位(somatosensory evoked potentials:SEP),早期陰性成分N1振幅値(P1-N1 peakto peak amplitude)の再現性と,SEP記録方法の内,特に加算回数と体性感覚刺激強度の妥当性につき検討した。対象は,正常人15例,平均年齢29歳である。体性感覚刺激は,2本の針電極を手関節部正中神経上皮膚に刺入し,持続時閥1msecの低電圧矩形波刺激により行った。SEPの記録は,体性感覚刺激と反対側頭頂部頭皮より記録した脳波を平均加算して行った。N1振幅値の再現性を検討した結果,(1)加算回数は多いほど再現性は高くなった。しかし,臨床応用の場で刺激間隔1秒の時には,250回が限界と考えた。(2)刺激強度は,thumb twitchが生じる刺激電圧よりわずかに大きな電圧とする限り,N1振幅値の再現性への影響はなかった。(3) SEPの成分は刺激後500msec以降には認めず,刺激間隔を1秒とすることは妥当であった。但し,刺激間隔を一定にすると,規則的な背景脳波をaverage outできない場合がある。(4)加算回数250回,刺激強度thumb twitch threshold,刺激間隔1秒の条件下ではSEP反復記録におけるN1振幅値比の変化し得る範囲(95%信頼区間)は,0.440以上1.62以下と考えられた。

- 著者

- 片岡 憲章 山内 俊雄

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.12, pp.1175-1182, 1982-12-01

抄録 正常成人10名を対象に,体性感覚誘発電位SEPの主に後期成分に対する刺激方法,開閉眼ならびにクレペリン精神作業テスト施行が与える影響と,これらの経日的記録による再現性の問題について検討した。同一記録条件下におけるSEPの個体内経日変動は小さく,再現性は良好であつた。一方,個体間変動は潜時では小さいが,振幅は著しく人きかつた。刺激方法によるSEPの変動を2秒,5秒に1回の2種類のconstant刺激,2から5秒に1回のrandom刺激によるSEP記録で互いに比較検討した。その結果,いずれの成分でも統計学的に有意な変動は認められなかつた。開閉眼が与える影響を検討したが,両者に有意な変動を認めなかつた。クレペリン精神作業テストがSEPに与える影響をみるために開眼,閉眼状態と比較した。その結果,クレペリン精神作業テスト施行時にはSEPの後期成分の頂点潜時の有意な短縮が認められた。最後に,SEPの主に後期成分と精神機能との関連,臨床応用の可能性について考察をくわえた。

- 著者

- 益田 順一 西丸 雄也

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Brain and Nerve 脳と神経 (ISSN:00068969)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.293-297, 1980-03-01

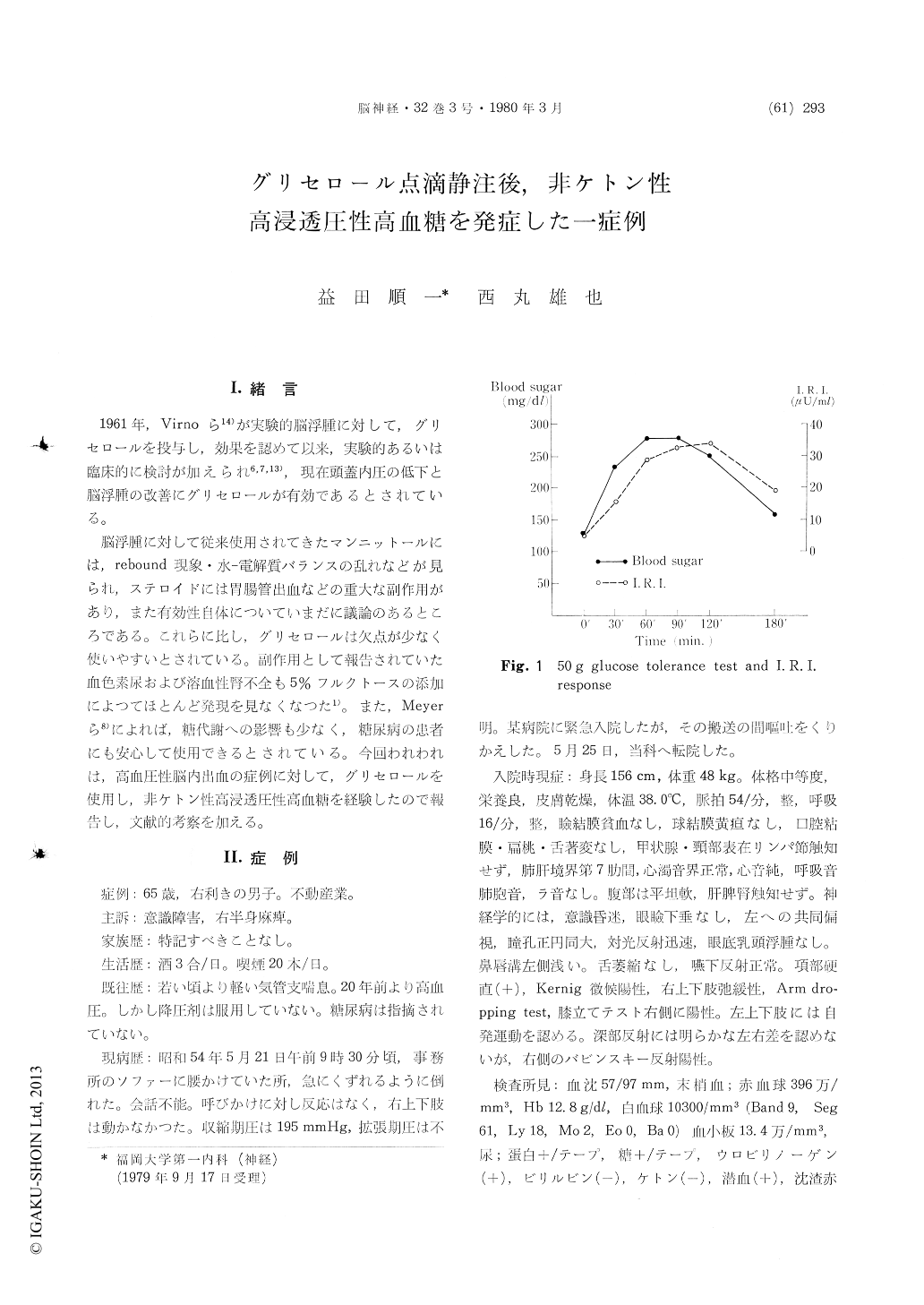

I.緒言 1961年,Virnoら14)が実験的脳浮腫に対して,グリセロールを投与し,効果を認めて以来,実験的あるいは臨床的に検討が加えられ6,7,13),現在頭蓋内圧の低下と脳浮腫の改善にグリセロールが有効であるとされている。 脳浮腫に対して従来使用されてきたマンニットールには,rebound現象・水—電解質バランスの乱れなどが見られ,ステロイドには胃腸管出血などの重大な副作川があり,また有効性自体についていまだに議論のあるところである。これらに比し,グリセロールは欠点が少なく使いやすいとされている。副作用として報告されていた血素尿および溶血性腎不全も5%フルクトースの添加によつてほとんど発現を見なくなつた1)。また,Meyerら8)によれば,糖代謝への影響も少なく,糖尿病の患者にも安心して使用できるとされている。今回われわれは,高血圧性脳内出血の症例に対して,グリセロールを使用し,非ケトン性高浸透圧性高血糖を経験したので報告し,文献的考察を加える。