2 0 0 0 OA 遅発性筋肉痛における筋硬度と筋力との関係

- 著者

- 久保下 亮 岡 慎一郎 田原 弘幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Cb1397, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 不慣れな運動を行った後や,過度な運動を行った後の24~48時間後をピークとして生じる遅発性筋肉痛(Delayed Onset Muscle Soreness;DOMS)は,遠心性収縮の収縮様式を用いた運動後に生じやすい。その原因は諸説様々な形で述べられている。運動中に生じる筋や結合組織の微細構造の損傷後の炎症反応に伴う筋内圧の増加などの機械的刺激や,筋温の上昇による熱刺激,ブラジキニン,セロトニン,ヒスタミン,カリウムイオンなどの発痛物質による化学的刺激それぞれが,多種侵害受容器であるAδ線維やC線維の自由終末に作用することによって痛みが受容されると考えられる。その評価方法に至っては,VAS(Visual Analogue Scale)やフェイススケールなどが簡易的に用いられており,その他,血中生化学的マーカーにより評価する方法,超音波画像法や磁気共鳴映像法(Magnetic Resonance Imaging:MRI)など筋内部の変化を画像化して評価する方法などが用いられている。今回は,プライオメトリクストレーニングを用いて意図的に大腿四頭筋にDOMSを生じさせ,トレーニング前後での内側広筋(以下,VM)と外側広筋(以下,VL)の筋硬度と膝関節伸展ピークトルクとにどのような変化が生じるのか検討してみた。【方法】 対象は現在運動器疾患を有していない学生20名(男性13名,女性7名),平均年齢20.7±0.2歳である。まず,被験者のVMとVLの筋硬度を背臥位にて生体組織硬度計PEK-1(井元製作所製)を用いて計測した。次に,膝関節伸展ピークトルクの測定を等速性筋力測定器であるBIODEX SYSTEM3(BIODEX社製)を用いて行った。角速度は60°/secで反復回数を5回とした。その後,プライオメトリクストレーニングとしてボックスジャンプとデプスジャンプを10回×3セット施行し,トレーニング終了から24時間後(以下,Ex後24h),48時間後(以下,Ex後48h)にVMとVLの筋硬度と膝伸展ピークトルクを測定した。統計学的分析には,反復測定分散分析を用いた。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には紙面を用いて研究内容を説明し,研究への参加による利益,不利益を示し,同意を得た上で本研究に参加してもらった。【結果】 膝関節伸展ピークトルクの平均は,トレーニング前(以下,Ex前)が167.8±10.6Nm,Ex後24hが163.5±10.6Nm,Ex後48hが159.3±11.1Nmであり,Ex前とEx後48hとの間に有意差を認めた(p<0.01)。VMの筋硬度の平均は,Ex前が40.1±0.7,Ex後24hが42.2±0.7,Ex後48hが45.2±0.8であり,全てにおいて有意差を認めた(p<0.01)。VLの筋硬度における平均は,Ex前が53.8±0.9,Ex後24hが55.0±0.8,Ex後48hが57.8±0.8であり,Ex前とEx後48h,Ex後24hとEx後48hとの間において有意差を認めた(p<0.01)。【考察】 今回,VMやVLに対し強い遠心性収縮を要求するプライオメトリクストレーニング(ボックスジャンプ,デプスジャンプ)を行うことで,トレーニング後は筋硬度が上がり,膝関節伸展筋力も低下するという結果から,強い遠心性収縮を用いるトレーニングは筋を損傷させることにより筋機能が著しく向上することはありえないと思われる。野坂らによると,エクセントリックトレーニングにより筋機能の向上を図る際には,筋力の回復に長期を要するような強い負荷は効果的でなく,筋力の増加は,比較的軽度な負荷のトレーニングでも達成できると述べている。高負荷なトレーニング後は筋疲労が残存していたり,筋の緊張状態も高いことより,トレーニング後の休息ならびに次のトレーニングまでの間隔が,トレーニング効果を上げるために非常に重要な要素であることを示している。

2 0 0 0 OA 投球動作Wind-up期における片脚立位時の重心動揺が投球障害に及ぼす影響について

- 著者

- 大松 亮輔 伊藤 哲 久保下 亮

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Cb1387, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 投球動作はJobeらによると、Wind-up、early-cocking、late-cocking、acceleration、follow-throwの5つの相に分類されている。また投球動作は、投球側の上肢を振るだけの運動ではなく、下肢から体幹そして投球側上肢への運動連鎖であり、下肢・体幹のエネルギーを使うことにより投球側上肢の負担は軽減する。そのため、一つの関節の機能低下によっても投球動作全体が乱れ、肩や肘の外傷発生やパフォーマンスの低下につながることになる。先行研究において、片脚起立軽度膝屈曲で骨盤後傾する選手は、ワインドアップから投球方向に踏み出す際、股関節、骨盤の安定性が悪く、後方重心になってしまい、上半身、上肢、肩甲帯が動員されバランスをとろうとし、上部体幹の回旋の不足が起こる可能性があり、その補正のため肩が過度に水平外転をとる。つまり、肘を大きく引きすぎる投手はボールリリース時も水平外転位になり肩関節前方に過度に負荷がかかるフォームであることが予想され、肩関節不安定症を起こす可能性がある。そこで今回、肩・肘に故障を有している選手は、下肢・体幹の安定性が低く、そのためバランス能力が低下しているのではないかと仮定し、片脚立位保持能力について重心動揺計を用いて測定を行った。【方法】 対象者は硬式野球を行っている6校の高校1~3年生(16.0±1.0歳)の男子43名(右利き30名、左利き13名)で、野球歴・投手歴関係なく投手のみを選抜し、肩及び肘に痛みがある者を故障群(16名)、それ以外を非故障群(27名)とし測定を行った。最初に研究の目的、方法を説明し、理解が得られた事を確認後、同意書への記入をしてもらい、年齢、身長、体重、野球歴・投手歴・故障部位、疼痛検査(NRS)、痛みの種類を質問用紙に記入し、問診にてどの投球動作で痛みを伴うか確認した。また質問用紙で知り得た情報は、検者以外への公表および、研究目的以外の使用をしないことを確認し、倫理的配慮を行った。その後、片脚立位の支持側(軸脚)の靴下を脱いで裸足になってもらい、普段使用しているボールとグローブを装着・把持し測定を行った。測定は重心動揺計(アニマ株式会社製)を用いて、開眼で姿勢は投球動作wind-up時の片脚立位をとり、動揺計X軸を体幹矢状面、Y軸を前額面とした。視線はY軸正の値方向(捕手方向)に重心動揺計から2m、床から1.5mの位置に目印をつけ、凝視するよう指示を行った。測定時間は、測定開始の指示で片脚立位をとり、開始5秒後からの30秒間を計測した。【結果】 故障群16名、非故障群27名において総軌跡長:故障群(162.80±34.27)非故障群(143.21±29.00)、矩形面積:故障群(18.26±6.60)非故障群(14.47±3.96)、外周面積:故障群(7.22±2.99)非故障群(5.70±1.47)、実行値面積:故障群(4.14±1.77)非故障群(3.22±0.92)となり、故障群と非故障群間において等分散を確認後(F検定)対応のないT検定を実施し、矩形面積・外周面積・実効値面積にて有意水準5%で有意差を示した。【考察】 この結果から障害群は非障害群よりも片脚立位時における重心動揺が有意に大きいことがわかる。つまり障害群は非障害群と比較すると片脚立位バランス能力が低下していると推測される。これは、下肢・体幹の安定性が低下していることによって、制動されるべき重心動揺が上肢等で制動しなくてはならず、より高位で重心動揺を制動することが必要となる。その結果、重心移動が広範囲に及ぶため、非障害群に比べ障害群の重心動揺が大きくなったのだと考える。本来、投球動作の準備にあたるwind-up期では、上半身回旋による投球のエネルギーを貯蓄する必要があるが、この上半身が姿勢保持に動員されてしまうため、そこでエネルギーを作り出すことが困難となる。そこで不足したエネルギーを肩・肘関節が代償することで、これらの関節に過度なストレスがかかり、投球障害を発生するのではないかと考える。したがって、wind-up期における片脚立位保持能力が低下している者は投球障害を引き起こす可能性の一因ではないかと推測される。今後の課題としては、障害群に対して片脚立位保持向上を目的としたトレーニングを実施し向上した場合、投球時の疼痛が軽減されるか、また予防の観点からも片脚立位保持能力向上が有効なのか継時的に検討していきたいと考えている。

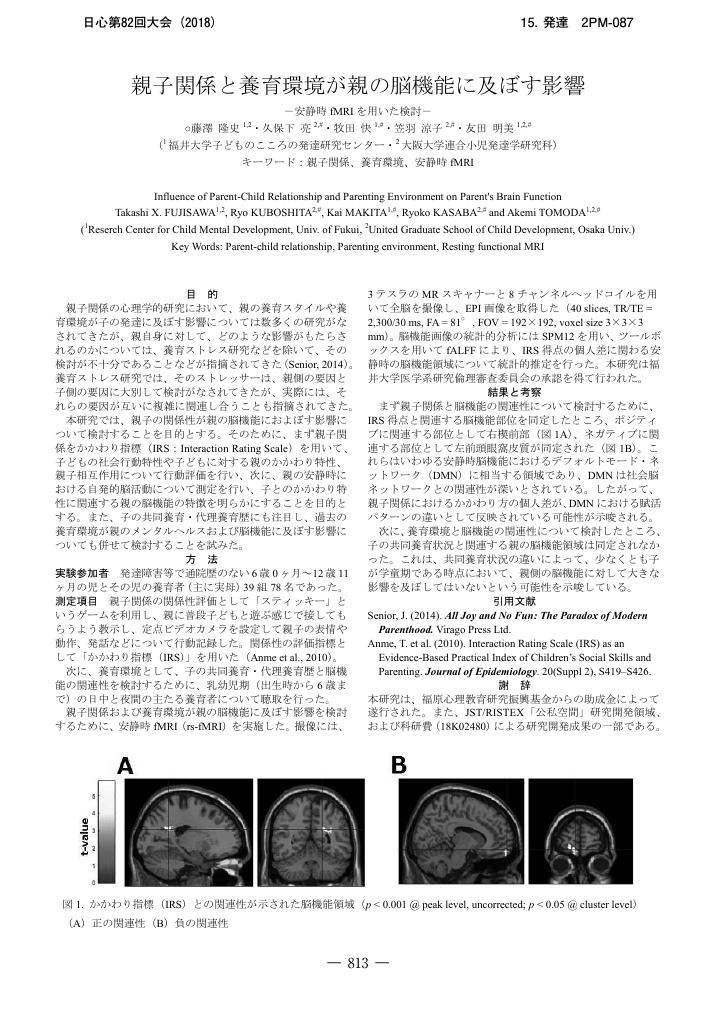

1 0 0 0 OA 親子関係と養育環境が親の脳機能に及ぼす影響

- 著者

- 藤澤 隆史 久保下 亮 牧田 快 笠羽 涼子 友田 明美

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2PM-087, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)

1 0 0 0 遅発性筋肉痛における筋硬度と筋力との関係

- 著者

- 久保下 亮 岡 慎一郎 田原 弘幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.Cb1397, 2012

【はじめに、目的】 不慣れな運動を行った後や,過度な運動を行った後の24~48時間後をピークとして生じる遅発性筋肉痛(Delayed Onset Muscle Soreness;DOMS)は,遠心性収縮の収縮様式を用いた運動後に生じやすい。その原因は諸説様々な形で述べられている。運動中に生じる筋や結合組織の微細構造の損傷後の炎症反応に伴う筋内圧の増加などの機械的刺激や,筋温の上昇による熱刺激,ブラジキニン,セロトニン,ヒスタミン,カリウムイオンなどの発痛物質による化学的刺激それぞれが,多種侵害受容器であるAδ線維やC線維の自由終末に作用することによって痛みが受容されると考えられる。その評価方法に至っては,VAS(Visual Analogue Scale)やフェイススケールなどが簡易的に用いられており,その他,血中生化学的マーカーにより評価する方法,超音波画像法や磁気共鳴映像法(Magnetic Resonance Imaging:MRI)など筋内部の変化を画像化して評価する方法などが用いられている。今回は,プライオメトリクストレーニングを用いて意図的に大腿四頭筋にDOMSを生じさせ,トレーニング前後での内側広筋(以下,VM)と外側広筋(以下,VL)の筋硬度と膝関節伸展ピークトルクとにどのような変化が生じるのか検討してみた。【方法】 対象は現在運動器疾患を有していない学生20名(男性13名,女性7名),平均年齢20.7±0.2歳である。まず,被験者のVMとVLの筋硬度を背臥位にて生体組織硬度計PEK-1(井元製作所製)を用いて計測した。次に,膝関節伸展ピークトルクの測定を等速性筋力測定器であるBIODEX SYSTEM3(BIODEX社製)を用いて行った。角速度は60°/secで反復回数を5回とした。その後,プライオメトリクストレーニングとしてボックスジャンプとデプスジャンプを10回×3セット施行し,トレーニング終了から24時間後(以下,Ex後24h),48時間後(以下,Ex後48h)にVMとVLの筋硬度と膝伸展ピークトルクを測定した。統計学的分析には,反復測定分散分析を用いた。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には紙面を用いて研究内容を説明し,研究への参加による利益,不利益を示し,同意を得た上で本研究に参加してもらった。【結果】 膝関節伸展ピークトルクの平均は,トレーニング前(以下,Ex前)が167.8±10.6Nm,Ex後24hが163.5±10.6Nm,Ex後48hが159.3±11.1Nmであり,Ex前とEx後48hとの間に有意差を認めた(p<0.01)。VMの筋硬度の平均は,Ex前が40.1±0.7,Ex後24hが42.2±0.7,Ex後48hが45.2±0.8であり,全てにおいて有意差を認めた(p<0.01)。VLの筋硬度における平均は,Ex前が53.8±0.9,Ex後24hが55.0±0.8,Ex後48hが57.8±0.8であり,Ex前とEx後48h,Ex後24hとEx後48hとの間において有意差を認めた(p<0.01)。【考察】 今回,VMやVLに対し強い遠心性収縮を要求するプライオメトリクストレーニング(ボックスジャンプ,デプスジャンプ)を行うことで,トレーニング後は筋硬度が上がり,膝関節伸展筋力も低下するという結果から,強い遠心性収縮を用いるトレーニングは筋を損傷させることにより筋機能が著しく向上することはありえないと思われる。野坂らによると,エクセントリックトレーニングにより筋機能の向上を図る際には,筋力の回復に長期を要するような強い負荷は効果的でなく,筋力の増加は,比較的軽度な負荷のトレーニングでも達成できると述べている。高負荷なトレーニング後は筋疲労が残存していたり,筋の緊張状態も高いことより,トレーニング後の休息ならびに次のトレーニングまでの間隔が,トレーニング効果を上げるために非常に重要な要素であることを示している。

1 0 0 0 バスケ用車椅子走行速度と体幹筋力との関係

- 著者

- 久保下 亮 赤坂 美奈

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.48101358, 2013

【はじめに】障害者スポーツにおいて,スポーツ医学的技術論に関する情報より選手の健康管理の側面からの議論が多くなされている。近年,障害者スポーツではパラリンピックを代表として競技スポーツとしての位置付けが大きくなってきている。すなわち競技力を高める指導や練習方法が必要となっている。今回は,数多くある障害者スポーツの中からスプリント系の車椅子走行速度に着目した。以前より,車椅子走行速度に大きく関わる筋として上腕三頭筋や三角筋が挙げられている。また,バスケ用車椅子でのスタートダッシュ時,リアキャスターが床に接触することでタイムロスを起こしているとの発表もある。この大きな原因の一つに,スタート時の体幹コントロールの不良が挙げられている。そこで体幹のコントロールだけでなく,体幹筋力も車椅子走行速度に影響を与えているのではないかと思い検討した。【方法】対象は,研究内容を説明し同意を得た健常男子大学生15名,平均年齢21.4±0.3歳,平均身長174.6±5.3cm,平均体重69.0±8.4kgである。まず,対象者にバスケ用車椅子(松永製作所 B-MAX TK)に慣れてもらうため室内にて30分程度の自由乗車時間を設定した。その後,休息を挟み10m,20mの直線直進の全力走行とスタート地点から10m離れたところに目印としてコーンを置き,この目印をターンしてスタート地点まで戻ってくる10mターン走行をしてもらった。次に,1週間の間を取り体幹の屈曲・伸展筋ピークトルクの測定とその他身体測定(身長,体重,上肢長,握力)を行った。体幹の屈曲・伸展筋ピークトルクの測定にはBIODEX SYSTEM3を用いて行った。角速度は30°/secで反復回数を5回とした。 統計学的分析は10m走,20m走,10mターン走,体幹の屈曲・伸展筋力ピークトルクのそれぞれの関連性についてSpearman順位相関係数を用いて比較検討した。有意水準は5%未満とした。【説明と同意】 被験者にはヘルシンキ宣言に則り,研究の目的や手順を口頭と紙面にて説明し署名による同意を得た。なお,本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。【結果】身体測定の平均は,伸長174.6±5.3cm,体重69.0±8.4kg,右上肢長58.1±2.4cm,左上肢長58.0±2.1cm,右握力47.5±7.1kg,左握力44.7±6.3kgであった。走行速度の平均は,10m走が4.7±0.4秒,20m走が7.8±0.8秒,10mターン走10.8±1.0秒であった。体幹の屈曲・伸展筋力ピークトルクは体幹屈曲309.0±71.1Nm/kg,体幹伸展419.5±103.0Nm/kgであった。体幹筋力と車椅子走行速度との相関関係は,体幹屈曲力に対しての10m走(ρ=0.65),20m走(ρ=0.45),10mターン走(ρ=0.33)は共に正の相関を認めた。体幹伸展力に対しての10m走(ρ=0.62),20m走(ρ=0.58),10mターン走(ρ=0.43)は共に正の相関を認めた。【考察】車椅子走行時のスタートダッシュには体幹筋力が必要不可欠と考えていた。理由として,車椅子駆動開始時には体幹を大きく屈曲させ,この時に生み出される前方への回転モーメントを車椅子の推進力の一つに利用している。よって,より大きな推進力を得るためには体幹の強い屈曲力が必要であると思われる。今回の研究結果からは,走行速度と体幹筋力との相関関係が認められた。このことは,車椅子走行時のスタートダッシュには体幹筋力が少なからず必要であることを意味している。先行研究では,走行速度を上げるためには実質駆動時間を長くすることと,駆動角速度を速くする必要があると示している。また,車椅子バスケや車椅子テニス,車椅子の短距離走のように初動の影響を大きく受けてしまうようなスプリント系の障害者スポーツでは,スタートダッシュ時に体幹筋力だけでなく体幹のコントロール性も要求される。更に10mターンにおいては,ターン時に急激なブレーキと旋回能力,そして瞬発的な加速力といった複合的なチェアワークが必要である。よって,今後,障害者スポーツでのパフォーマンス向上のためには,筋力や体幹のコントロール性,チェアワークといった複合的な要素についても調べて行く必要がある。【理学療法学研究としての意義】今後,車椅子を使用した障害者スポーツにおいて車椅子の操作性を高めるためのトレーニングに一考として活用できるものと考える。