204 0 0 0 OA またたびの研究から(<特集>天然有機化合物)

- 著者

- 目 武雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.16-22, 1964-03-20 (Released:2017-09-23)

59 0 0 0 OA 水銀はなぜ液体であるのか(<特集>高校化学指導上の問題点)

- 著者

- 米田 速水

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.251-253, 1970-07-20 (Released:2017-09-22)

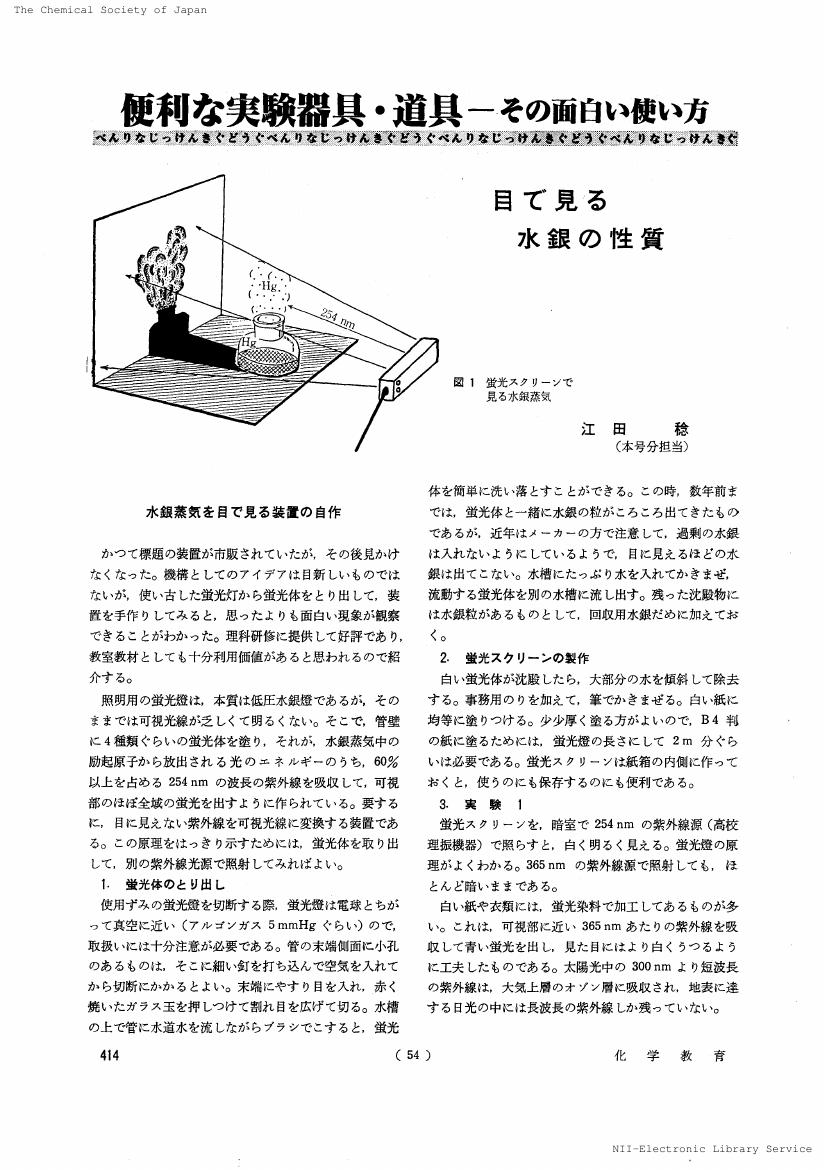

15 0 0 0 OA 目で見る水銀の性質(便利な実験器具・道具 : その面白い使い方)

- 著者

- 江田 稔

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.414-415, 1986-10-20 (Released:2017-09-15)

14 0 0 0 OA 「鏡の家」のミルクの味 : 鏡像異性体を区別する(化学への招待)

- 著者

- 佐分利 正彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.222-225, 1986-06-20 (Released:2017-09-15)

我々の右手と左手のように, 同じように見えて実際には重ね合わせることができない一対の鏡像異性体は, その名の示すように"異性体"の一分類であり, 区別することができる。しかし, 鏡像異性体の左右を化学的に区別するには, 別の鏡像異性体の助けが必要である。このように書くといかにも難しい事柄のようであるが, 実際には化合物の匂(にお)いをかぎ比べ, あるいは味をなめ比べて鏡像異性体はちがうものであることを確かめることができる。例えば, ι-メントールやι-カルボンは, 生活の中でもよく用いられるミントの香気をもつ化合物であるが, その鏡像異性体の匂いは, 我々の知っているもののそれとはかなりちがう。本稿では, "鏡像体はちがうものである"ことを"身をもって"確かめるための具体例のいくつかを示した。

14 0 0 0 OA 化学教育の回顧と展望

- 著者

- Linus Pauling 岩本 振武

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.293-296, 1980-06-20 (Released:2017-09-15)

13 0 0 0 またたびの研究から(<特集>天然有機化合物)

- 著者

- 目 武雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.16-22, 1964

7 0 0 0 OA 化学と数学

- 著者

- 伏見 譲

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.47-51, 1982-02-20 (Released:2017-09-15)

6 0 0 0 OA 京城時代の津田さん

- 著者

- 小西 英一

- 出版者

- 社団法人日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.13-14, 1962-02-28

5 0 0 0 OA 化学変化と物理変化(<特集>現代化学の神話)

- 著者

- 早川 久雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.26-33, 1967-03-20 (Released:2017-09-22)

4 0 0 0 OA カメレオンエマルジョン : 振るたびに色の変わる O/W 系(デモ実験虎の巻)

- 著者

- 佐々木 恒孝 宮本 正彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.332-333, 1985-08-20 (Released:2017-09-15)

3 0 0 0 OA 化学と環境 II : 水圏における水の性質

- 著者

- 綿抜 邦彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.487-490, 1975-12-20 (Released:2017-09-22)

3 0 0 0 OA 1 元素の定義と解釈のうつりかわり : 化学のことばの定義と解釈の統一のための研究第 5 報(昭和 38 年度東京都理化教育研究会研究発表会講演要旨, 化学教育関係研究発表の講演要旨)

- 著者

- 杉本 鋳彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.381, 1964-09-20 (Released:2017-09-23)

3 0 0 0 OA 高校化学実験の事故例と安全指導(<特集>化学実験と防災)

- 著者

- 黒杭 清治

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.168-173, 1979-06-20 (Released:2017-09-15)

3 0 0 0 OA かご効果(<特集>化学における弱い相互作用)

- 著者

- 徳丸 克己

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.270-273, 1980-06-20 (Released:2017-09-15)

3 0 0 0 OA 天然染料と染色 : 古代の紫を中心に(化学への招待)

- 著者

- 吉岡 常雄 上野 民夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.6, pp.488-491, 1985-12-20 (Released:2017-09-15)

近代化学工業はW.H.Perkinによるモープ紫(最初の合成染料)の発見に始まり(1856年), K.Graebeによるアリザリン(西洋茜(あかね)の色素)の合成(1867年), A.von BaeyerとHeumannによるインジゴの合成(1890年)によって, 最初は染料工業として確立された。けれども人類は, 太古から三千余種にも及ぶ草根木皮や動物色素を用いて布皮を染め, 装飾や服飾に用いてきた。昨今合成染料の普及はめざましいが, 今ここに天然染料について化学的に考察することは, 近代化学のルーツばかりか人類の遺産を知る上でも重要と考える。今回は数多い天然染料の中から, 帝王紫と呼ばれるロマンに富んだ古代の紫染めの世界に招待したい。

3 0 0 0 快適な視覚とそれを乱すもの

- 著者

- 若倉 雅登

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.142-143, 2017

<p>快適な視覚は眼球だけでなく,ものを見る準備や,見た対象物を認知するまでの高次脳を含めた機構が健常な場合に得られる。ところが,この機構を乱す原因のひとつに薬物がある。とりわけベンゼン環とジアゼピン環を持つベンゾジアゼピン系薬物とその類似薬の連用は,視覚の高次脳機構を乱す可能性が高い。すでにそれは薬物性眼瞼けいれんとして報告しているものを含め,羞明(眩しさ),眼痛,霧視など視覚のノイズを発現させることを報告し,「ベンゾジアゼピン眼症」として広く認知されるべきである。</p>

3 0 0 0 OA 発生期の酸素・発生期の水素(<特集>現代化学の神話)

- 著者

- 池田 芳次

- 出版者

- 社団法人日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.50-57, 1967-03-20

- 著者

- 柳沢 正圀

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.144-148, 1971

- 著者

- 阪上 正信

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.418-422, 1972-10-20 (Released:2017-09-22)

2 0 0 0 OA ブラウン運動(<特集>化学における発明発見 : その芽と発展)

- 著者

- 玉蟲 文一

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.5, pp.413-417, 1980-10-20 (Released:2017-09-15)