21 0 0 0 OA 『百人一首』の未来 --非定家撰説の是非を問う--

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 古代文学研究会

- 雑誌

- 古代文学研究 第二次 (ISSN:24361062)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, no.32, pp.33-46, 2023 (Released:2023-11-15)

16 0 0 0 IR 「ちはやぶる」幻想 : 清濁をめぐって

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学大学院文学研究科紀要 = Papers in Language, Literature, and Culture of the Graduate School of Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:18849296)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.19-29, 2017-03

百人一首業平歌の初句に関して、「ちはやふる」と清音で読むか、「ちはやぶる」と濁音で読むかという問題が存する。従来は全日本かるた協会の読みを尊重して、「ちはやぶる」と読むことが通例だった。ところが最近「ちはやふる」というマンガが流行したことにより、書名と同じく清音で読むことが増えてきた。そこであらためて清濁について調査したところ、『万葉集』では濁音が優勢だったが、中古以降次第に清音化していることがわかった。業平歌は『古今集』所収歌であるし、まして百人一首は中世の作品であるから、これを『万葉集』に依拠して濁音で読むのはかえって不自然ではないだろうか。むしろ時代的変遷を考慮して「ちはやふる」と清音で読むべきことを論じた。

7 0 0 0 OA 歌かるたの成立と細川家:付、三浦綾子作 『細川ガラシャ夫人』

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.11-21, 2021-06-30

4 0 0 0 IR 新出・池袋清風短冊の紹介と考察

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 = Annual reports of studies (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.96-90, 2016

同志社の歌人として有名な池袋清風の短冊を五十葉以上入手した。その紹介を兼ねて、短冊に記された和歌及び詞書から知りうる清風の人生の一齣、並びに同志社関係のできごとなどについていささか報告する次第である。研究ノート

3 0 0 0 OA 古典注釈学への提言 ―『百人一首』を例にして―

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 全国大学国語国文学会

- 雑誌

- 文学・語学 (ISSN:05251850)

- 巻号頁・発行日

- vol.231, pp.27-36, 2021 (Released:2022-04-30)

3 0 0 0 IR 新島八重の和歌について

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.80-75, 2014

新島八重の研究において、八重自作の和歌は彼女の心情を探る上でも重要な資料だと思われる。そこで現在知られている八重の和歌をすべて網羅し、それを詠作年代順に並べてみた。その上で、一首毎に和歌の内容を検討してみた。その結果、若い山本八重時代の和歌がないこと、もっとも早い歌は鶴ヶ城開城に際して詠まれた「明日の夜は」であることがわかった。これは唯一、川崎八重時代の和歌である。その後、新島襄と結婚した後はほとんど和歌を詠んでおらず、襄が亡くなった後、堰を切ったように和歌を詠んでいることが明らかになった。また晩年には会津若松に関する和歌が増加しており、さらに八重自身の人生の節目に詠まれた和歌も少なくないことがわかった。論文 (Article)

2 0 0 0 OA 「教訓いろはたとゑ」の影印と紹介

- 著者

- 吉海 直人 Yoshikai Naoto

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大學學術研究年報 = Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.150(39)-142(47), 2017-12-26

いろはかるたの基礎資料として「教訓いろはたとゑ」を入手することができたので、その画像を影印で紹介し、資料として提供したい。ただし掲載されていることわざは、大半が「京いろは」とも「江戸いろは」とも異なっており、従来の分類では収まりきれないものである。その意味でも今後の分析・検討が期待される。

1 0 0 0 OA 後朝を告げる「鶏の声」 『源氏物語』の「鶏鳴」

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 古代文学研究会

- 雑誌

- 古代文学研究 第二次 (ISSN:24361062)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.29, pp.1-13, 2020 (Released:2021-01-12)

1 0 0 0 OA 『源氏物語』の「薫り」 : 平安時代の「練香」の基礎知識

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学大学院文学研究科紀要 = Papers in Language, Literature, and Culture : Graduate School of Literary Studies, Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:18849296)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.19-45, 2022-03-31

『源氏物語』の解釈に必要不可欠と思われる「練香」の薫り(嗅覚)について、十四の項目に分けてその基礎知識を論じ、そこから見えてくる薫りの特質や問題点に言及した。最大の問題点は、「練香」に関する同時代の資料が少なすぎることである。たいていは後世の資料を使って平安時代の香を説明していることを明らかにした。それは室町時代以降に発展した香道も同様である。香道では香木をそのまま焚く「組香」が主流なので、香道の知識で『源氏物語』を解釈することには無理がある。当然、「源氏香」も名ばかりで、『源氏物語』とは無縁の意匠であった。

1 0 0 0 OA もう一つの『百人秀歌』: 新出冷泉家所蔵為村筆本の「跋文」の翻刻と解題

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大學學術研究年報 = Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.146-139, 2020-01-08

冷泉家には古い百人秀歌の他に、もう一冊(四冊目の)百人秀歌が所蔵されていた。それは冷泉為村筆の写本であり、為村の跋文が付されている。その跋文には、百人秀歌こそは『明月記』の記事に書かれているものであり、百人一首は為家が後に改訂したものと説かれている。本書は書写年代こそ新しいが、従来の百人秀歌草稿本説を二百年ほど遡らせる貴重な証言資料と思われるので、ここに紹介かたがた内容の考察を行なってみた次第である。

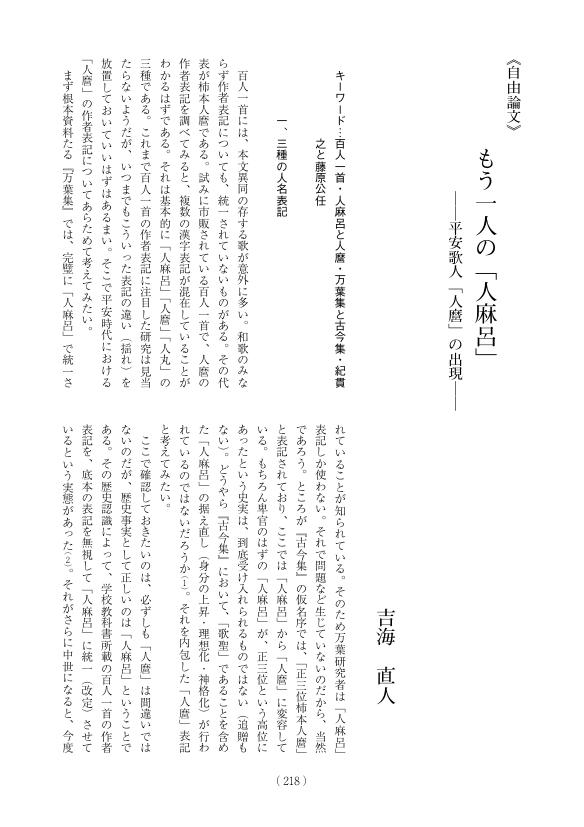

1 0 0 0 OA もう一人の「人麻呂」 平安歌人「人麿」の出現

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 古代文学研究会

- 雑誌

- 古代文学研究 第二次 (ISSN:24361062)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.30, pp.3018, 2021 (Released:2021-11-13)

1 0 0 0 IR 『百人一首』の「暁」考

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学大学院文学研究科紀要 = Papers in Language, Literature, and Culture of the Graduate School of Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:18849296)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.1-14, 2013-03

『百人一首』に「暁」は一例(三〇番)しか詠まれていないが、勅撰集の詞書に戻すともう二例(三六・七一番)が浮上する。さらに「あさぼらけ」(三一・五二・六四番)・「よもすがら」(八五番)も対象となる。その他、「嘆きつつ」(五三番)・「やすらはで」(五九番)を含めて、「暁の時間帯」が内包している様々な問題点を分析してみた。その結果、暁の始まりは日付変更時点であることから、男女の「後朝の別れ」の時間帯と重なること、暁の前半は真っ暗だが、後半(あさぼらけ)は次第に明るくなっていること、だからといって「明く」を安易に夜が明けると解するのは危険であることを論じてみた。また暁の到来は視覚ではなく聴覚で察知したこと、視覚としては「有明の月」が象徴的に描かれていることも指摘した。百人一首はもちろんのこと、「暁の時間帯」の重要性はもっときちんと認識・把握されるべきである。

1 0 0 0 IR 「教訓いろはたとゑ」の影印と紹介

- 著者

- 吉海 直人 Yoshikai Naoto

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 = Annual reports of studies (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.150-142, 2017

いろはかるたの基礎資料として「教訓いろはたとゑ」を入手することができたので、その画像を影印で紹介し、資料として提供したい。ただし掲載されていることわざは、大半が「京いろは」とも「江戸いろは」とも異なっており、従来の分類では収まりきれないものである。その意味でも今後の分析・検討が期待される。研究資料

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 同志社女子大学

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.118-107, 2007

1 0 0 0 「住吉物語」の琴をめぐって

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 国学院大学出版部

- 雑誌

- 国学院雑誌 (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.7, pp.p26-38, 1982-07

1 0 0 0 OA 「花かるた」の始原と現在

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.37-64, 2004-06-30

「花かるた」は、ヨーロッパ(ポルトガル)のプレイングカードが海を渡って日本に将来され、その後の鎖国の間に独自に発展したものである。その特徴は数字を用いず、四季折々の花によって代用している点にある。ただ今日まで、賭博とのかかわりが強調されたために、その文化的特質が見失われていたと思われる。本稿は新出資料「武蔵野」の骨刷の紹介を兼ねて、日本が世界に誇りうる「花かるた」の歴史と文化を再検証し、その復権をめざすものである。

1 0 0 0 OA 『住吉物語』の乳母達

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.34-43, 1983-11-20 (Released:2019-03-10)

1 0 0 0 OA 「漢詩かるた」について

- 著者

- 吉海 直人 YOSHIKAI Naoto

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.89-102, 2014-06-30

1 0 0 0 IR 「漢詩かるた」について (寺川眞知夫教授退職記念)

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.89-102, 2014-06

1 0 0 0 IR 新出「いろはたとへどどいつ(仮題)」の翻刻と解題

- 著者

- 吉海 直人

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大学学術研究年報 (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- no.66, pp.212-201, 2015

「いろはかるた」の研究に有益と思われる新出資料として、「いろはたとへどどいつ」(仮題) を紹介したい。これは先に報告した「たとゑづくしいろは歌當和訓」に類するもので、「いろはどどいつ」の冒頭部分にことわざが巧妙に詠みこまれているものである。こういった資料に関しては従来報告されていないようなので、ここに図版を付して紹介することで、今後の研究の参考にしていただきたい。研究資料