3 0 0 0 OA 法・法学への経済学からの貢献の可能性

- 著者

- 加賀美 一彰

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.63-72, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- 松原 聡 斎藤 里美 藤井 大輔 小河 智佳子 筒井 勝彦 宇佐美 駿

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.16, pp.51-64, 2018 (Released:2019-10-31)

- 著者

- 柴山 哲也 SHIBAYAMA TETSUYA

- 出版者

- 京都女子大学現代社会学部

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:18842623)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.5-18, 2004-11

江戸末期に来航したペリー艦隊の軍事力によって日本は開国し、幕末維新の動乱の歴史が始まった。このとき米国世論は、ペリー艦隊の日本遠征をどのように見ていたのか。また米国民の日本観はどのようなものだったのか。この論文は当時の米国の代表的な新聞や雑誌の論調から、ペリーの日本遠征の賛否をめぐる動向世論とジャーナリズムはどのような曲折をへてペリー艦隊の日本遠征をバックアップしたかを論述した。Japan had opened the country to foreign intercourse by the force of Commodore Perry. Japan had been behind its curtain of self-imposed isolation for more than hundreds of years, when Perry's armed ship appeared to Edo Bay. This monograph states on American journalism and public opinion, when the project of Perry's expedition to Japan had opened to the newspaper. Newspapers and magazines edited special feature editions and debated on this news story. New York Dairy Times(New York Times)opposed Perry's mission, but the Express approved theproject strongly.

3 0 0 0 IR 離婚の子どもに与える影響--事例分析を通して

- 著者

- 棚瀬 一代 TANASE Kazuyo

- 出版者

- 京都女子大学現代社会学部

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:18842623)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.19-37, 2004-01

わが国における2001年の離婚率は、1972年と比べると2倍以上になっている。しかもこうした傾向は今後も続いていくものと予測されている。また結婚5年未満での離婚件数が全体の4割に近く、かつ母親が全児に対して親権者になる割合はほぼ8割である。離婚は、時に子どもにとって、暴力的あるいは葛藤の高い家庭からの救済にもなりうることはもちろんであるが、離婚後に悪条件が揃うと、離婚の子どもに与える精神的・身体的影響は、非常に長期にわたり、かつ深刻なものとなること、また、複数同胞の場合には、その影響はそれぞれ違うことが先行研究によって明らかになってきている。本稿は、筆者の自験4事例の分析を通して、離婚前後の種々の媒介変数の違い:結婚中のストレス度、離婚後の監護親の適応状態、子どもの年齢、性別、性格、監護親と非監護親の関係性、サポ-トの程度等によって、離婚家庭の子どもたちがどのような適応の軌跡を描いていくのかを考察する。その分析の結果からは、両親の離婚に対する子どもたちの反応は、決して単純なものではなくて複雑かつ重層的なものであることが示唆された。In 2001 the divorce rate in Japan has reached more than double the level of 1972. This trend is predicted to continue unabated in the future. Nearly 40% of cases take place within 5 years into marriage and in about 80% the mother gains custody of all children. Although in some cases a parents' divorce may be a relief for children from a highly violent and conflict-ridden home, studies show that if adverse conditions coincide, children suffer from prolonged and severe psychological and physical effects—with outcomes being different for each sibling. In this paper the author shows through 4 case analyses how the different mediating factors before and after a divorce—the level of stress during marriage, the level of adaptation by the custodial parent, the age, sex and personality of the child, the relationship between the custodial and non-custodial parents, and the level of support—affect the trajectory each child of divorce takes. The analyses suggest that the responses of children to parents' divorce are not simple but complex and multi-layered.

3 0 0 0 IR 不死と退屈 : ウィリアムズの議論から

- 著者

- 鶴田 尚美 TSURUTA Naomi

- 出版者

- 京都女子大学現代社会学部

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:18842623)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.55-65, 2013-12

通常わたしたちは、死は人生において最大の悪だと考えており、短い生よりも長い生の方がよりよいと思っている。それでは、不老不死であったとしたなら、わたしたちの人生はよりよいものになるのだろうか。バーナード・ウィリアムズは、不死は本人にとって望ましいものではなく、不死の人間は必然的に人生に退屈すると論じている。本稿は、ウィリアムズの主張の根底にある人格概念をデレク・パーフィットの還元主義的人格概念と比較しつつ、ウィリアムズの議論を批判的に検討する。In 'The Makropulos case: reflections on tedium of immortality', Bernard Williams argued as follows: if death is a misfortune and a longer life is better than a shorter life, then death at any time is evil, and it is better to live than die. Then, it would be not only always better to live but also better to live always, that is, never die. However, an endless life must be meaningless, and we have no reason to want to live till eternity, because eternal life must be a life which is intolerably boring. According to Williams, a person has a certain character and his/her own conception of life and integrity, which is important for us as persons. In contrast, Derek Parfit suggests that personal identity in itself is not important. According to his 'reductionism' account, what really matters to us is not personal identity, but psychological connectedness or continuity (relation R) over time. In this paper, I will examine Williams' supposition that a person must have a fixed character, and then criticize his explanation that an immortal person necessary fails to boredom. Next, I will explain Parfit's theory of personal identity and point out that what matters in my survival is not identity over time, but relation R. Finally, I will conclude that Parfit's concept of person is more plausible to apply to our real human lives.

3 0 0 0 IR 現役首相による靖国神社参拝問題にみる社説の役割 : 新聞社説の内容分析を用いた考察

- 著者

- 福田 朋実

- 出版者

- 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.173-181, 2014

2 0 0 0 OA 〈査読付論文〉東京大都市圏における3人以上の子どもを持つ世帯の動向調査

- 著者

- 佐藤 将

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.20, pp.45-54, 2022 (Released:2023-07-07)

2 0 0 0 OA 国際家族法研究会

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.19, pp.168, 2021 (Released:2022-05-18)

- 著者

- 辻 智佐子

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.18, pp.21-35, 2020 (Released:2021-04-15)

2 0 0 0 OA 国際法学におけるプラトンの地理哲学の意義と可能性ー国際法学研究への地理哲学導入の基礎ー

- 著者

- 門脇 邦夫

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.19, pp.39-46, 2021 (Released:2022-05-18)

2 0 0 0 OA 観光対象としての鉄道とコンテンツ-シベリア鉄道を事例として-

- 著者

- 安本 宗春

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.83-92, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- 青木 崇

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.103-112, 2019 (Released:2020-04-24)

2 0 0 0 OA 小売店舗の人的サービスに関する一考察

- 著者

- 武市 三智子

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.113-122, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- 始澤 真純

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.123-130, 2019 (Released:2020-04-24)

2 0 0 0 OA 現代社会総合研究所2019年度シンポジウム 講演録「5Gは社会を変えるか」

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.155-174, 2019 (Released:2020-04-24)

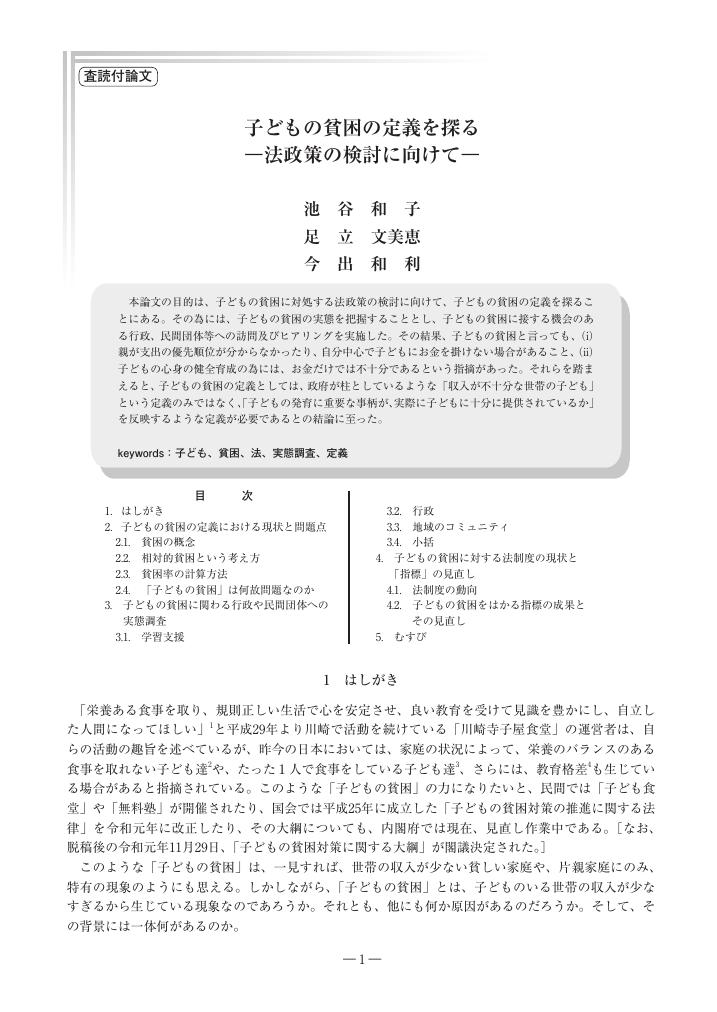

2 0 0 0 OA 子どもの貧困の定義を探る-法政策の検討に向けて-

- 著者

- 池谷 和子 足立 文美恵 今出 和利

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.1-14, 2019 (Released:2020-04-24)

2 0 0 0 OA 東南アジア家族法における法秩序-インドネシアを素材として-

- 著者

- 佐々木 彩

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.15-24, 2019 (Released:2020-04-24)

2 0 0 0 OA 浜名湖におけるマリンスポーツの潜在ニーズに関する実証分析

- 著者

- 村瀬 慶紀

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.25-34, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- 辻 智佐子

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.35-52, 2019 (Released:2020-04-24)

2 0 0 0 IR 不道徳人間ともっと不道徳的社会--R.ニーバーのキリスト教現実主義の考え

- 著者

- 横田 俊二 横田 俊二

- 出版者

- 京都女子大学現代社会学部

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:18842623)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.39-48, 2005-12

本論文の題名「不道徳人間ともっと不道徳的社会」は、R.ニーバーの著書『道徳的人間と非道徳的社会』(Moral Man and Immoral Society, 1932)をもとにしている。ニーバーは20世紀前半、北アメリカ・プロテスタントキリスト教の中心的神学者であった。ニーバーは後に、著書の題名は内容上、本論文の題名の方がふさわしかった、と述べている。ニーバーは、個人の行動は宗教的罪によって穢れることはあっても、場合によってその個人は宗教的罪を越えて善い行いに近づくことが出来ると言う。しかし、集団の行いは個人の悪意をはるかに超えているために、集団の悪意・悪行と個人の悪意・悪行には比べられない差があると注意する。個人は良意識があり、たまにそれに従うが、集団には良意識はない。