1 0 0 0 社寺調査報告

- 著者

- 京都国立博物館 [編]

- 出版者

- 京都国立博物館

- 巻号頁・発行日

- 2000

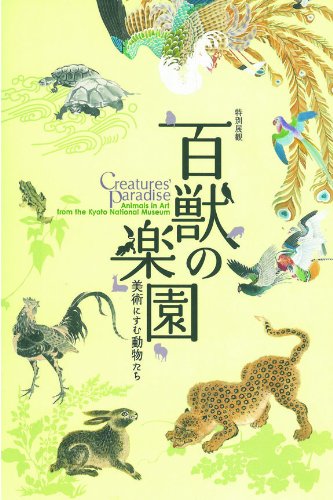

1 0 0 0 百獣の楽園 : 特別展観 : 美術にすむ動物たち

1 0 0 0 如意輪観音画像考--新出の平安仏画

- 著者

- 泉 武夫

- 出版者

- 京都国立博物館

- 雑誌

- 京都国立博物館学叢 (ISSN:03879895)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.45-61,3〜6, 2005-05

1 0 0 0 銅鼓の文様分析による東南アジア青銅器文化の系譜研究

日本国内に所蔵された銅鼓のうち、東京国立博物館、東京大学、浅草太鼓館、浜松市楽器博物館、野洲町銅鐸博物館、泉屋博古館、辰馬考古資料館、国立民族学博物館、大阪音楽大学付属楽器博物館、九州歴史資料館に収蔵されている銅鼓を観察し一部実測などの資料収集と分析検討をおこなった。その結果は以下のようなものである。1、西盟型銅鼓については、その施文技術の変化、すなわち蝋原型のうえにどのような手法で施したのかの違いにより、時間的な先後関係を推測することが可能となった。その順序は(1)砂土製外型に対してスタンプ押しをおこなう失蝋法導入以前の段階(日本国内には実例は無い)。(2)失蝋法の導入直後で文様は単体スタンプ押捺によっておこなう段階(浅草太鼓館例など少数)。(3)失蝋法を用い、文様は回転押捺技法も加わった段階(東京国立博物館例など多数)。(4)失蝋法を用いるが、文様は単体スタンプ押捺と長分割型によるもので、回転押捺は見られなくなる段階(野洲町銅鐸博物館鼓、浜松市楽器博物館鼓など)。この結果は未解明であった西盟型銅鼓の前後関係を明らかとした点で重要である。2、麻江型銅鼓についてはその鼓面の文様構成の検討によって、ひとつの基本形から時間の経過によって拡散展開してゆく過程をたどることができた。具体的にはウイーン1号鼓の文様構成が最も厳格であり、その他の麻江型銅鼓はこのユィーン1号鼓より後続することが明らかとなった。その時間的距離は文様配置原則からどのくらい逸脱しているかによってはかられる。具体的にはウイーン1号鼓→辰馬2号鼓→東博2号鼓→東大教養鼓→東大文学部鼓、のような順序で変遷をとげたことが推測される。この結果は麻江型銅鼓の展開を研究するうえで基本的な骨格となるものである。

1 0 0 0 「画中詞」の用いられた絵巻群の総合的研究

絵巻の中で、独立した詞書とは別に画面の中に書き入れられた文字を画中詞と呼ぶ。もともと画中詞は、長い画面に数場面を連続して描く絵巻の場面説明の「……するところ」という書き入れ文字から始まったと考えられるが、その後の画中詞は形式の上から三つに分類できる。第一形式は、連続画面の絵巻に用いられた場面説明や画中人物の会話を記すもので、鎌倉時代中期に華厳宗祖師絵伝や矢田地蔵縁起などに典型的にみられる。そして鎌倉時代後期の天狗草紙においては、場面説明より会話が主体となっている。第二形式は、鎌倉時代末期の尹大納言絵巻等の白描物語絵にみられるもので、一段の絵が短く、時間経過を持たないものであるが、詞書には簡単な状況説明を記して、画中に登場人物の会話を画面の余白がなくなるまで、画中詞として記している。この会話のみの画中詞では「一」「二」……の番号を付してその順が示されるが、こうした方法はすでに華厳宗祖師絵伝で用いられているところから、第二形式は第一形式から派生したと考えられる。そして、第三形式は、室町時代の御伽草紙に典型的にみられ、上の二つの画中詞の形式を受け継いで成立したと考えられるもので、独立した詞書を持たず、というか本来詞書であるべき部分が画面のなかに書き込まれたものである。画中詞が、この順に派生したと考えることには無理がないが、絵巻全体の中で遺品の割合が低く、画中詞が一般的な形式にならなかった理由の一つは、絵画としての純粋さを保とうとしたことにあると考えられる。そして逆に、画中詞が用いられたものは、強いリーダーシップを持って絵巻制作に当たった人物の存在が想定される。すなわち、絵師以上に絵巻の画面に支配力を持つ人物の存在である。このことは、個々の作品の制作事情についての史料的裏付けを要する問題であり、今後研究を続けることにしたい。

1 0 0 0 研究随想 古代の鉄生産について--美濃・金生山の鉄をめぐって

- 著者

- 八賀 晋

- 出版者

- 京都国立博物館

- 雑誌

- 京都国立博物館学叢 (ISSN:03879895)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.111-122, 1999-03

1 0 0 0 元時代・至元二十八年の華厳経--角筆の使用を確認

- 著者

- 赤尾 栄慶 宇都宮 啓吾

- 出版者

- 京都国立博物館

- 雑誌

- 京都国立博物館学叢 (ISSN:03879895)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.109-114,13〜16, 2011-05

1 0 0 0 近世建築に付属する飾金具に関する研究

本研究では、16世紀から19世紀に至る各時期の建築遺構に付属している飾金具の調査を行った。調査を行った主な箇所は次の通りである。仙台/東照宮本殿、日光/東照宮・輪王寺大猷院霊廟、富士吉田/浅間神社本殿、高山/東照宮、滋賀/都久夫須麻神社・勧学院・長浜山車、伊賀上野/天神祭楼車、京都/高台寺霊屋・二条城二の丸御殿・西本願寺・北野天満宮本殿・曼殊院書院・桂離宮御殿及び御茶屋群・修学院離宮中御茶屋客殿・角屋、出雲/日御碕神社。また関連調査として、各地の中・近世遺跡出土飾金具、博物館収蔵の工芸品付属金具なども対象に加えた。調査にあたっては、やむを得ない場合を除いて金具全点を観察対象とし、技法上から見て建物の建立当初の型式を抽出した。そして各遺構の当初型式の技法と意匠性について、築造年代に沿って検討を行い、以下のような変遷を確認するに至った。16世紀後半:シンプルな形状で、単純な鍍金もしくは墨差しが基調。彫金は強いタッチで、細部にこだわらず、ダイナミックな意匠表現を行う。16世紀末〜17世紀初:意匠を凝らした大型釘隠の登場。鍍金と墨差しの組合わせが基調。金具の装飾性が急速に増してくる。17世紀前半:加飾密度の高まり。技巧の細密化と平準化。彫金のタッチは急速に弱くなる。鍍金・墨差しに加えて七宝により色彩表現が豊かになる。17世紀後半:金具形状に具体的な器物や文字など様々な意匠が表される。七宝の色種も増えて、効果的な装飾性が試みられる。ただし技巧的には後退の途を辿りだす。18世紀:揚屋の角屋など特徴的な建物では意匠の新規性は続くが、多くは形式化が進む。18世紀末〜19世紀前半:大味な技巧ながら、立体的な意匠表現が全盛を迎える。

1 0 0 0 敦煌写本の書法と料紙に関する調査研究

- 著者

- 赤尾 栄慶 方 廣〓 MONIQUE Cohe 富田 淳 GUANGCHANG Fang COHEN Monique MONIQICE Coh COHEN Moniqu

- 出版者

- 京都国立博物館

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1996

平成8・9・10年度の3年にわたって、大英図書館東洋写本部スタインコレクション・フランス国立図書館東洋写本部ペリオコレクション・北京図書館善本特蔵部に所蔵される紀年を有する敦煌写本のうち,200件余りに関して調査研究を実施し、それぞれの書風・書法の観察および紙数・紙高・紙長・紙色・紙厚・簀目・界高・界巾など採録可能な書誌データを収集した。これによって、5世紀から10世紀わたる敦煌写本の書法と料紙の変化がある程度確認できるようになり、1紙の大きさや透過光で見た簀目の数、更には1紙ごとの行数の時代的な傾向などが確認できるようになった。ことに大英図書館東洋写本部において、スタインコレクション中の敦煌写本20件について、透過光による写真撮影を実施し、これによって、5世紀から10世紀にかけての料紙の簀目の様子や紙質の変化を写真によって概観することが可能となったのは大きな成果といってよい。5世紀から10世紀にわたる料紙の変化に関しては、基本的には各時代を通じて麻紙が用いられていたが、製紙技術の向上に伴って隋・唐時代を中心に上質の料紙が製造され、紙を漉く時の簀目なとも細かく、緻密な紙面となっている。また6世紀の写経を中心に、紙継ぎ近くの界線部分の上下に針であけたと見られる針穴の存在を確認し、それらの上下の高さを測定することにより、それらが界線を引くために紙を重ねてあけられたものであるとの見解を有するに至った。書法に関していえば、5世紀は木簡の筆法を伝えて隷意を強く残し、6世紀は隷書風から楷書への過渡期、7世紀前半は楷書、7世紀後半が楷書の写経体の完成期、8世紀以降が衰退期に入り、ことに9世紀以降は粗雑な料紙と乱雑な筆法という傾向にあることなどが確認された。