9 0 0 0 OA 地質学における方向データ解析法:円周データの統計学

- 著者

- 新井 宏嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.10, pp.547-564, 2011-10-15 (Released:2012-02-11)

- 参考文献数

- 114

- 被引用文献数

- 5 6

方向データとは,地層の走向,古流向,鉱物線構造のように,ある基準方向からの角度で表されるデータであり,地質学で多用されるデータ形式である.さらに,時間,曜日,月などの周期的な時間データも,角度に変換すれば方向データとなる.方向データは一般に0°=360°で循環し,基準方向は任意に設定できるので,統計学的に扱う際には特別の方法(方向統計学)を用いる必要がある.本総説は,方向データのうち円周上の分布で表される円周データについて,その図示法,ばらつき・平均方向・順位と中央方向などの記述統計量算出法,代表的確率分布である円周一様分布およびフォン・ミーゼス分布,分布型の検討法,1標本および複数標本の仮説検定法について,例を挙げながら解説する.また,円周データ解析ソフトウェアも紹介する.

4 0 0 0 OA 雁行脈を用いた関東山地跡倉層中の古応力場解析

- 著者

- 新井 宏嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.9, pp.575-590, 2002-09-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 85

- 被引用文献数

- 5 5

関東山地北縁部,跡倉ナップを構成する上部白亜系跡倉層には共役雁行脈が発達する.これを用い,跡倉層中の古応力場を解析した.雁行脈はその形態的特徴により,個々の脈が相似褶曲の形態を呈し,尖端が他の機械的異方面に連続しないもの(Aタイプ)と,Aタイプに比べて規模が大きく,個々の脈がシェブロン褶曲の形態を呈し,尖端が節理に連続するもの(Bタイプ)の2つに区分される.共役雁行脈はAタイプにのみ認められる.Aタイプは主に石英および緑泥石からなり,脆性-延性剪断帯で形成された.Bタイプは方解石および石英を主とし,節理形成後の開口で形成された.共役雁行脈から求めた古応力場は,最大圧縮主応力軸:北西-南東~北北東-南南西方向,水平,中間圧縮主応力軸:ほぼ鉛直,最小圧縮主応力軸:北東-南西~西北西-東南東方向,水平である.これらは跡倉層の重複褶曲構造のうち,正立褶曲群形成時後期に形成された.

3 0 0 0 OA 組成データ解析の問題点とその解決方法

- 著者

- 太田 亨 新井 宏嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.3, pp.173-187, 2006 (Released:2006-07-14)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 15 11

岩石・鉱物の化学組成,砕屑物の粒度組成やモード組成,生物の群集組成などで利用される組成データは変数の総量が一定であるために定数和制約を受ける.このような形式のデータを対象とした統計学的推定,検定の方法論は最近まで確立されていなかった.しかし,近年,組成データの厳密な統計学的解析方法が急激に進歩した.本論では,このような手法の1つである対数比解析と単体解析を実例を交えて紹介する.対数比解析は,組成データを単体空間から実空間に写像する方法である.単体解析は,単体空間に属する組成データに対して,新たに統計量や解析方法を開発する試みである.今後はこのような解析方法を用いて,より適切な論理的基盤から地質学的諸現象を解析することが重要となるであろう.

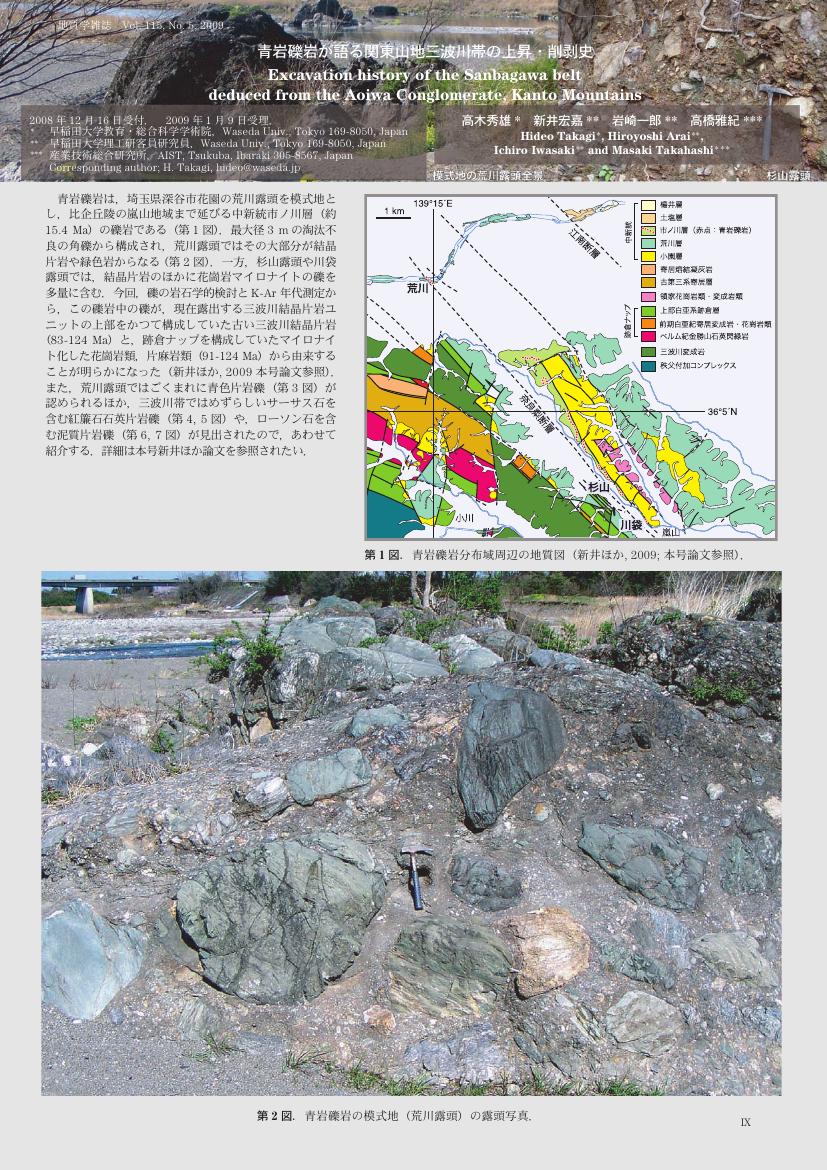

3 0 0 0 OA 青岩礫岩が語る関東山地三波川帯の上昇・削剥史

- 著者

- 高木 秀雄 新井 宏嘉 岩崎 一郎 高橋 雅紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.5, pp.IX-X, 2009-05-15 (Released:2013-02-23)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 群馬県下仁田地域に分布する御荷鉾緑色岩類中のひすい輝石とその岩石鉱物学的特徴

- 著者

- 新井 宏嘉 宮下 敦 田辺 克幸 村田 守

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.177-194, 2011 (Released:2012-01-21)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 5 7

Jadeite-bearing meta-basalt occur within a greenstone complex at the southern margin of the Mikabu greenstones in the Shimonita area, northern Kanto Mountains, Central Japan. The greenstone complex shows a block-in-matrix structure consisting of small, sporadically occurring greenstone blocks (jadeite-bearing meta-basaltic lavas, jadeite-free pargasite rocks, and jadeite-free garnet-epidote rocks) embedded within a matrix of actinolite rocks. The complex has been interpreted as a tectonic mélange composed of allochthonous metamorphic blocks within the Mikabu greenstones. However, both the greenstone blocks and actinolite rocks preserve original igneous or pyroclastic textures without the deformation structures commonly seen in tectonic mélanges. The concentrations of high field strength (HFS) elements within the jadeite-bearing lavas indicate that these rocks are alkali basalts derived from oceanic island basalt (OIB). The composition of these lavas is similar to that of OIB blocks in the Mikabu greenstones in Shikoku, western Japan. The whole-rock chemical composition of the lavas reveals higher Na2O concentrations (max. 10.1 wt%) than in unmetamorphosed Hawaiian OIB alkali basalts. The actinolite rocks of the matrix show a pyroclastic texture and contain relic Ca-pyroxenes. The concentrations of HFS elements and pyroxene chemistry of the actinolite rocks indicate an origin from tholeiitic MORB, similar in composition to typical Mikabu greenstones in the Kanto Mountains and Shikoku. These observations strongly suggest that the greenstone complex is not a tectonic mélange comprising allochthonous metamorphic rocks within a matrix of Mikabu greenstones, but that the entire complex consists of Mikabu greenstones. Therefore, the complex was subjected to Sanbagawa metamorphism after a Na-enrichment event; jadeite grew in Na-rich blocks during the metamorphism.

2 0 0 0 OA Erratum:組成データ解析の問題点とその解決方法

- 著者

- 太田 亨 新井 宏嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.4, pp.298-299, 2006-04-15 (Released:2014-02-07)

訂正地質学雑誌112巻3月号掲載の太田・新井論文(Vol.112, No. 3, p.173-187)中で,校正段階でのミスにより数式等に誤りがありました.訂正し,お詫び申し上げます.

1 0 0 0 OA 下仁田ジオパークの二重ナップ構造の形成時期とその起源

- 著者

- 高木 秀雄 新井 宏嘉

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

ジオパークのストーリーとしてジオガイドが説明する時,複雑で難しいものの一つが地質構造発達史であろう.今回は下仁田ジオパークの構造発達史について,跡倉層に関する新しい情報も踏まえつつレビューし,ナップの移動を可能にした圧縮場をもたらしたテクトニックイベントにも触れたい.二重ナップの構成要素跡倉ナップ:御荷鉾緑色岩を基盤とする跡倉ナップを構成する地質体は跡倉層が大部分を占め,その他四ツ又山などに白亜紀前期花崗岩類・変成岩類が存在する.跡倉層の時代は以前より不明確で,アンモナイト等によりサントニアン階:Matsukawa and Obata, 2012)という報告がなされているが,近年ジオパークの化石発掘体験で得られたアンモナイトから,下部白亜系バレミアン階下部の可能性が指摘された(生野ほか,2016).また跡倉層を貫くとされている花崗岩類の角閃石K−Ar年代は112+/-3Ma(竹内・牧本,2003)という報告もある.一方,下仁田や寄居地域の跡倉層中の砕屑性ジルコンの最も若い年代は119+/-11Ma(中畑ほか, 2015)であるが,誤差を考慮するとその年代がバレミアン(129−125 Ma)であることを否定するものでもない.逆に,それより若い砕屑性ジルコンの年代が全く確認されていない.金勝山ナップ:跡倉ナップの上構造的上位に存在するナップで,ペルム紀の石英閃緑岩とホルンフェルスから構成され,下仁田では川井山,ふじ山に分布する.寄居地域や皆野町金沢地域にも同じ岩体があり,それらは御荷鉾緑色岩の上に直接乗る場合と,跡倉ナップを挟んでその上に乗る場合がある.関東山地におけるこのナップ境界露頭は,下仁田の大北野川でのみ認められる.対比と復元モデル ペルム紀の岩体は南部北上−黒瀬川帯に存在する花崗岩礫に,白亜紀前期の岩体は,阿武隈帯や肥後帯にそれぞれ対比されている(高木・柴田,2000).つまり,ナップの起源はである東北日本の要素が,御荷鉾緑色岩とナップ構造を北縁で切断している中央構造線(MTL)と御荷鉾緑色岩との間にかつて広く分布していた.それらの南への押し被せ(新井・高木,1998;Arai et al., 2008) が,最も重要なナップのイベントである.その断層活動に先立ち大規模な横臥褶曲が発生し,例えば四ツ又山以北の2 km四方もの跡倉層の大部分の地層の逆転をもたらしたと考えられる(新井・高木,1998).その後もナップ境界は上盤西の走向移動や最終時期には上盤北の正断層的な運動を重複した(Kobayashi, 1996).ナップの移動距離も中央構造線(MTL)以南での移動のみを考慮すると,数km程度のオーダーであったと推定される.南北圧縮をもたらしたテクトニックイベント 大規模な南への押し被せが発生した時期については,下盤の御荷鉾帯の変成年代である後期白亜紀以降,北側の下仁田層(約20Ma)を切断しているMTLによってナップ境界断層が切断されていることから,そのMTLの最終活動時期よりは前となる.日本海拡大に伴う西南日本の時計回りの回転を元へ戻した時のMTLの走向(西南日本の帯状構造の方向)をN30°Eとした時に,ナップ構造をもたらした圧縮テクトニクスの背景を考察すると,一つの可能性として太平洋プレートの移動方向がWNWのハワイ諸島の方向へと転換したイベントである50 Ma前後 (O’Connor, et al., 2013) が考えられる.この南への押し被せの時期については,解明すべき重要な課題として残されている.文献 新井宏嘉・高木秀雄,1998,地質雑,104,861-876.Arai, H., Kobayashi, K. and Takagi, H., 2008, Gondwana Res., 13, 319-330.生野賢司ほか,2016,日本古生物学会第165回例会講演要旨P.29.Kobayashi, K., 1996, Jour. Struct. Geol., 18, 563-571.Matsukawa, M. and Obata, I., 2012, Bull. Tokyo Gakugei Univ., Natr. Sci., 64, 143-152.Miyashita, A. and Itaya, T., Gondwana Res., 5, 837-848.中畑浩基ほか,2015,地学雑, 124, 633−656.O'Connor, J. M. et al., 2013, Geochem. Geophys. Geosyst., 14, 4564-4584.高木秀雄・柴田 賢,2000,地質学論集,no. 56, 1-12.竹内圭史・牧本 博,2003, 日本地質学会第110年学術大会講演要旨,69.

1 0 0 0 OA アイチソン幾何学に基づく砂岩モード組成のトレンド解析(破屑物組成・組織と続成作用)

- 著者

- 太田 亨 新井 宏嘉

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.112, 2005-09-10