10 0 0 0 OA 批判的地理学と空間編成の理論 : 学説史的反省と将来への展望

- 著者

- 水岡 不二雄

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.45-62, 1994-03-31 (Released:2017-05-19)

本論は大きく2部にわかれる. 前半は, これまで体制としての地理学の中にあって伝統的地理学の非社会科学性を批判することに存在意義を見いだしてきた「批判的地理学」と呼ばれる立場がはらむパラドクシカルな論理の検討であり, 後半は, 筆者が前著『経済地理学』で提示した, 空間の経済・社会への包摂とそれをつうじた空間編成ならびに建造環境生産にかかわる経済・社会空間論の基本的枠組みの要約的な説明にあてられている. 非空間的な伝統的社会科学の導入による「社会科学としての地理学」を唱導して伝統的地理学を批判してきた地理学者は, 一方で地理学そのものを否定してこれを社会科学一般に解消することを導きながら, 他方では, その経済学・社会学修得の不十分さゆえ, 伝統的地理学への寄生的共存から抜け出しがたい, というパラドクスにおちいった. このため, 社会科学に学際的研究がすすんで学問の「仕切り」が開放的になり, また, 社会諸科学が空間論という新たなフロンティアに理論展開の方向を求めるようになったとき, 批判的地理学はこれに十分対応できる力量を持ち合わせていなかった. かくて批判的地理学の流れをくむ人々は, 自己の学問的アイデンティティーを求め, 一転して先祖返りし, 例外主義や機能・等質地域論, 立地論など伝統的地理学・経済地理学とおなじパラダイムを奉ずるようになった. このような逆説的な状況から抜け出すためには, 地理学を経済・社会空間編成の科学と位置付け, 空間が素材的にもつ物質性が社会に包摂されることによって, どのように社会・経済の諸過程ならびに諸関係の態様が変容するかを説明する, 経済・社会空間論の体系を構築しなくてはならない. この理論によりはじめて, 地理学は独自のdisciplineをもって他の社会科学と対等の学際的共同関係を築くことができる. 素材的空間を包摂した経済社会諸過程にかかわる論理体系は, 大要次のようなものである. 原初的空間は, 大きく絶対空間と相対空間の属性に分けられる. 絶対空間は, 空間の無限に広がる連続性であり, 空間のなかにある物質を相互に関係づけて均等化・同質化する性向をもつ. 他方相対空間は, 位置ごとの個別性と位置相互間の距離が生み出す隔離・分断の性向をもつ. 絶対空間を形式的に包摂した社会では, 主体・集団ないし行為の独立性が奪われないよう, 空間の連続性を仕切り, 「領域」が生産されなくてはならない. するとその中だけで同質化過程が作用し, 互いに異質なロカリティーができあがる. だが, 領域生産の他の一面の目的は社会関係をとり結ぶことだから, これらの異質的ロカリティーをもつ領域が集まってつくりだされた「集合的絶対空間」は, その上により広い領域を構成する社会関係の層を作りだす. こうして生産された複数の集合的絶対空間の層相互において, 空間的「連続性」と「分断」との間の関係という矛盾が発生する. 他方, 相対空間を形式的に包摂した社会は, その隔離の属性のために社会関係が破断しないよう, 集積をはかり, また交通網のネットワーク構築により「空間の絶滅」を行って, 領域内部の同質化を実際に達成しなくてはならない. しかし, 1次元の線のネットワークで2次元の面を絶滅するという交通路, ならびに点である集積が合わさってできた建造環境の編成は, その点や線と平面上の各位置との間の距離関係というあらたな空間的差異をつくりだし, 領域の同質化をめざすほどロカリティーの多様化が進む, という矛盾を生み出さざるを得ない. ここから, この2種類の生産された空間的に不均等な建造環境の編成が作り出す新たな素材的空間である「相関空間」をあらためて社会が実質的に包摂する, という課題が生じてくる. この相関空間の編成過程は, 集積とネットワークからなる空間と, さまざまな土地利用編成という集合的絶対空間の両面にわたって行われなくてはならない. これはいずれも, グローバルな空間の層のなかにあって個々のロカリティーが調整され, 新たな物質的空間としてまとめあげられてゆく過程である. ハーヴェイが語った, 「個別性や特定の場所と時間における経験と, 普遍的一般化との関係」という地理学的考察に取りついてきた「悪魔」(Harvey, 1985a, p. 61)は, こうした筋道だった空間的社会過程にかかわる考察によって解消することができる. そして同時にそのなかで, 地理学は, 経済・社会空間の編成論を究める分野として, 社会諸科学の分業のなかで自己の存在理由を主張することができるようになるのである.

5 0 0 0 批判的地理学と空間編成の理論 : 学説史的反省と将来への展望

- 著者

- 水岡 不二雄

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.45-62, 1994-03-31

- 被引用文献数

- 2

本論は大きく2部にわかれる. 前半は, これまで体制としての地理学の中にあって伝統的地理学の非社会科学性を批判することに存在意義を見いだしてきた「批判的地理学」と呼ばれる立場がはらむパラドクシカルな論理の検討であり, 後半は, 筆者が前著『経済地理学』で提示した, 空間の経済・社会への包摂とそれをつうじた空間編成ならびに建造環境生産にかかわる経済・社会空間論の基本的枠組みの要約的な説明にあてられている. 非空間的な伝統的社会科学の導入による「社会科学としての地理学」を唱導して伝統的地理学を批判してきた地理学者は, 一方で地理学そのものを否定してこれを社会科学一般に解消することを導きながら, 他方では, その経済学・社会学修得の不十分さゆえ, 伝統的地理学への寄生的共存から抜け出しがたい, というパラドクスにおちいった. このため, 社会科学に学際的研究がすすんで学問の「仕切り」が開放的になり, また, 社会諸科学が空間論という新たなフロンティアに理論展開の方向を求めるようになったとき, 批判的地理学はこれに十分対応できる力量を持ち合わせていなかった. かくて批判的地理学の流れをくむ人々は, 自己の学問的アイデンティティーを求め, 一転して先祖返りし, 例外主義や機能・等質地域論, 立地論など伝統的地理学・経済地理学とおなじパラダイムを奉ずるようになった. このような逆説的な状況から抜け出すためには, 地理学を経済・社会空間編成の科学と位置付け, 空間が素材的にもつ物質性が社会に包摂されることによって, どのように社会・経済の諸過程ならびに諸関係の態様が変容するかを説明する, 経済・社会空間論の体系を構築しなくてはならない. この理論によりはじめて, 地理学は独自のdisciplineをもって他の社会科学と対等の学際的共同関係を築くことができる. 素材的空間を包摂した経済社会諸過程にかかわる論理体系は, 大要次のようなものである. 原初的空間は, 大きく絶対空間と相対空間の属性に分けられる. 絶対空間は, 空間の無限に広がる連続性であり, 空間のなかにある物質を相互に関係づけて均等化・同質化する性向をもつ. 他方相対空間は, 位置ごとの個別性と位置相互間の距離が生み出す隔離・分断の性向をもつ. 絶対空間を形式的に包摂した社会では, 主体・集団ないし行為の独立性が奪われないよう, 空間の連続性を仕切り, 「領域」が生産されなくてはならない. するとその中だけで同質化過程が作用し, 互いに異質なロカリティーができあがる. だが, 領域生産の他の一面の目的は社会関係をとり結ぶことだから, これらの異質的ロカリティーをもつ領域が集まってつくりだされた「集合的絶対空間」は, その上により広い領域を構成する社会関係の層を作りだす. こうして生産された複数の集合的絶対空間の層相互において, 空間的「連続性」と「分断」との間の関係という矛盾が発生する. 他方, 相対空間を形式的に包摂した社会は, その隔離の属性のために社会関係が破断しないよう, 集積をはかり, また交通網のネットワーク構築により「空間の絶滅」を行って, 領域内部の同質化を実際に達成しなくてはならない. しかし, 1次元の線のネットワークで2次元の面を絶滅するという交通路, ならびに点である集積が合わさってできた建造環境の編成は, その点や線と平面上の各位置との間の距離関係というあらたな空間的差異をつくりだし, 領域の同質化をめざすほどロカリティーの多様化が進む, という矛盾を生み出さざるを得ない. ここから, この2種類の生産された空間的に不均等な建造環境の編成が作り出す新たな素材的空間である「相関空間」をあらためて社会が実質的に包摂する, という課題が生じてくる. この相関空間の編成過程は, 集積とネットワークからなる空間と, さまざまな土地利用編成という集合的絶対空間の両面にわたって行われなくてはならない. これはいずれも, グローバルな空間の層のなかにあって個々のロカリティーが調整され, 新たな物質的空間としてまとめあげられてゆく過程である. ハーヴェイが語った, 「個別性や特定の場所と時間における経験と, 普遍的一般化との関係」という地理学的考察に取りついてきた「悪魔」(Harvey, 1985a, p. 61)は, こうした筋道だった空間的社会過程にかかわる考察によって解消することができる. そして同時にそのなかで, 地理学は, 経済・社会空間の編成論を究める分野として, 社会諸科学の分業のなかで自己の存在理由を主張することができるようになるのである.

2 0 0 0 OA 交通権-「権利」概念への空間の包摂

- 著者

- 水岡 不二雄

- 出版者

- 交通権学会

- 雑誌

- 交通権 (ISSN:09125744)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.12, pp.2-4, 1994 (Released:2017-04-10)

- 著者

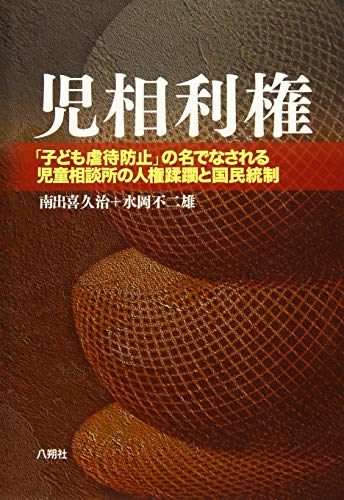

- 南出喜久治 水岡不二雄共著

- 出版者

- 八朔社

- 巻号頁・発行日

- 2016

1 0 0 0 OA 空間の社会への包摂と市場競争

- 著者

- 水岡 不二雄

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.245-264, 1990-12-31 (Released:2017-05-19)

1 0 0 0 地理学における経済・社会理論と空間の思想

本研究グループのテーマは次の3つに設定されていた。(1)地理思想、(2)地政学、(3)最近の地理学の理論的動向のキャッチアップであり、こうした成果を直ちに公刊するという課題を掲げていた。この、成果の公刊という点では、3年間の研究助成を通じ、『空間・社会・地理思想』を1号から3号まで刊行し、論説3本、フォーラム5本、翻訳22本を掲載したことを指摘しておきたい。本雑誌が人文地理学会に与えた影響は大きく、良書、良論文の翻訳が根づかないといわれた中で、欧米の地理学会を代表するハ-ヴェイ、ソジャ、グレゴリーを始め、多くの地理学者の近年の成果を翻訳し、他の諸学問において空間論へのまなざしが強くなっている中、地理学での理論的議論を深める基礎を提供したと考えている。特に、2号ではハ-ヴェイ特集、3号ではジェンダー地理学特集を組んだ。こうした翻訳のみならず、政治地理学と唯物論の関係、批判的地理学とは、社会問題に対する地理学の貢献、フ-コ-の空間論の地理学への影響、地政学研究の課題といった理論的研究動向が整理された。日本の地理思想での貢献として、福沢諭吉の地理的研究の書誌学的系譜が明らかにされ、日本の経済地理学の思想的動向と批判的地理学との関係も学史的に明らかにされた。海外に関してもIGUの地理思想史研究委員会の活動も学史的に明らかにされた。こうした本研究グループの活動を通じて、研究分担者によって『ドイツ景観論の生成』、『空間から場所へ』という2つの著書が公刊されたことも、その貢献として強調しておきたい。

- 著者

- 水岡 不二雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論. Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.12, pp.824-834, 1997-12-01

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

Space and Society, a commission of the Association of Japanese Geographers, published in 1996 a reader containing the following seven seminal papers which had been published in the period from the late 1960s to early 1980s and had provided human geography with a new perspective on the conceptualization of space in society: A. Buttimer (1969), “Social space in an interdisciplinary perspective”; D. Harvey (1976), “Labor, capital and class struggle around the built environment in advanced capitalist societies”; D. Ley (1977), “Social geography and the taken-for-granted world”; E. Soja, “Sociospatial dialectic”; D. Gregory (1981), “Human agency and human geography”; D. Cosgrove (1984), “Towards a radical cultural geography”; and N. Thrift (1983), “On the determination of social action in space and time”.<br> In order to facilitate the understanding of the spatial conceptions contained in these seminal papers, which are significant for the future development of alternative (or critical) geography in Japan, this paper extracts some quotes from the above papers and lists them under the following basic tenets of spatial conceptions:<br> 1. Space is the objective, material existence which supports society and human subjects.<br> 2. Society and Humans are not passive in space. They positively subsume it to create new (humanized) space and to reproduce themselves.<br> 3. Socioeconomic relations or values produce space, and the spatial entity thus produced supports the stabilization and reproduction of the relations and values for a longer period.<br> 4. Space once produced ossifies itself into structure (the built environment), which reacts to control, differentiate, and transform social relations.<br> 5. Every subject must deploy an expanse of bounded space and a relative position for its action. The form of their deployment is specific to the social relations.<br> 6. A social structure on an upper tier of space produces territories on a lower tier, each of which forms a separate entity in the structure. This stratified configuration of space displaces social relations spatially, and alters the original relations in return.<br> 7. Spatial relations displacing conflict on a particular spatial scale can reify or modify the social relations on different scales.<br>8. Space and subject fuse together spontaneously to constitute a unique “place, ” the focal point where subjects converge into a social structure, mediated with all of its embeddedness.<br> 9. The subject attempts to strengthen the embeddedness and resists its disruption. This place consciousness may obscure the consciousness of social relations.<br> 10. The distanciation and isolation arising from relative space make the subjects in proximity interact more intensely, giving rise to a localized social group.<br> 11. The spatial coexistence of heterogeneous elements of a society and their mutual sharing of the same built environment create social conflict.<br> 12. The built environment exerts a common coercive power over people to stabilize the modes of production and living over the long term.<br> 13. A social group is fragmented and its fractions formed according to the spatially uneven and fixed components of a spatial configuration and natural landscape.<br> 14. The range of subjective space is smaller than that of the objective thus rational behavior is not guaranteed since one obtains information imperfectly from subjective space.<br> 15. The modes of production and experience create collective absolute spaces, the most pivotal of which is the separation between the places for living and for work.<br> 16. It is essential for a social revolution to involve a revolution in spatial configuration.