1 0 0 0 妊娠中に暴言を受けると新生児の聴覚に影響するか?

1 0 0 0 2.精液の組成

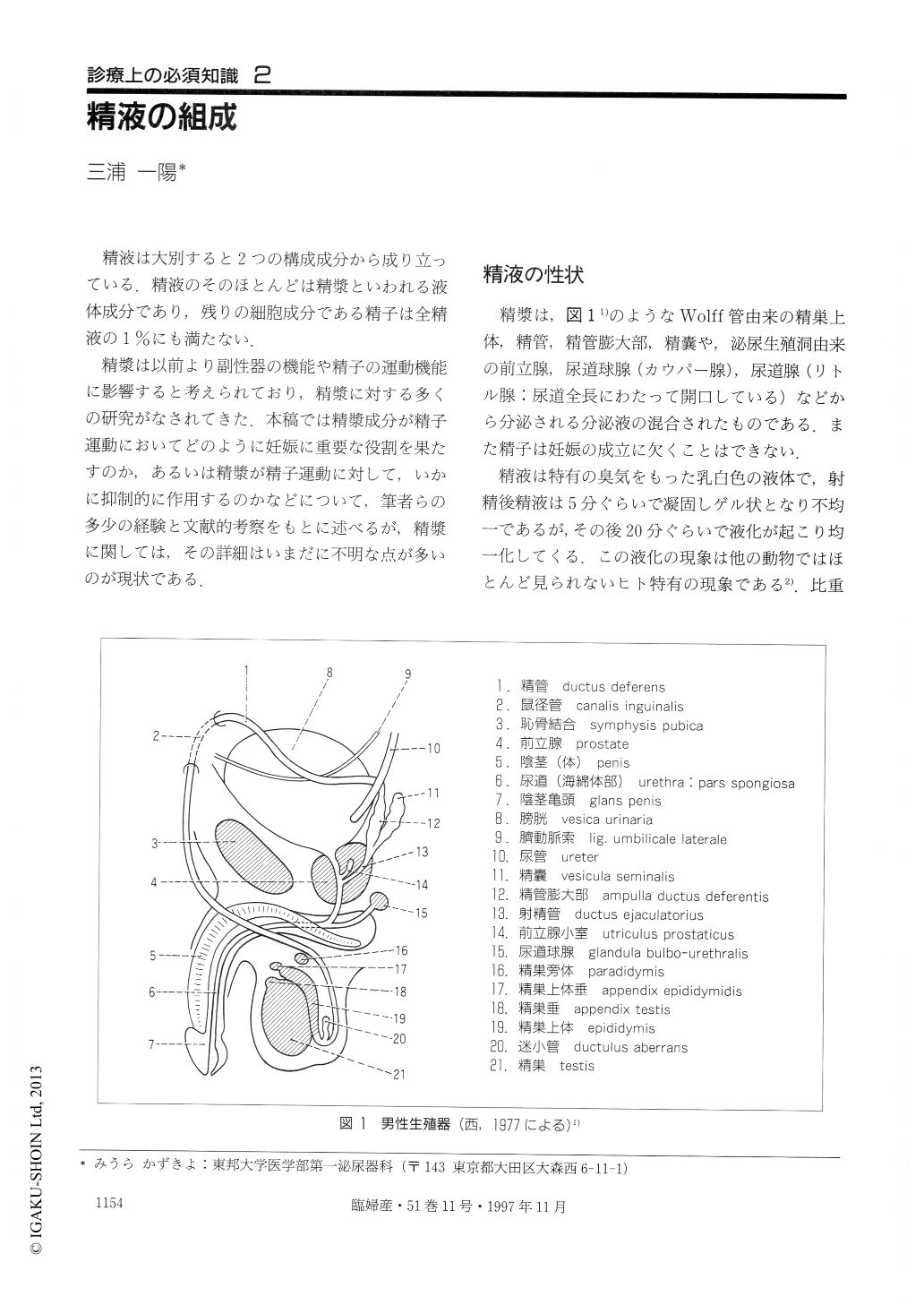

精液は大別すると2つの構成成分から成り立っている.精液のそのほとんどは精漿といわれる液体成分であり,残りの細胞成分である精子は全精液の1%にも満たない. 精漿は以前より副性器の機能や精子の運動機能に影響すると考えられており,精漿に対する多くの研究がなされてきた.本稿では精漿成分が精子運動においてどのように妊娠に重要な役割を果たすのか,あるいは精漿が精子運動に対して,いかに抑制的に作用するのかなどについて,筆者らの多少の経験と文献的考察をもとに述べるが,精漿に関しては,その詳細はいまだに不明な点が多いのが現状である.

1 0 0 0 腟異物/性器外傷・出血

- 著者

- 中林 章

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.4, pp.92-94, 2019-04-20

当直医へのコール 「腟の中に入れたものが取れません」 「陰部が傷ついて出血しています」 このような問い合わせにときどき遭遇する.前者は「腟異物」,後者は「性器外傷・出血」であり,本稿ではその対応につき述べていく.

1 0 0 0 陣痛発来と胎児副腎

- 著者

- 竹内 久弥

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.6, pp.522, 1972-06-10

胎児の副腎が陣痛発来になんらかの関係を持つているらしいことは,すでに幾つかの動物実験結果から類推されていた。たとえばホルスタイン種の牛で劣性常染色体遺伝子の異常による過熱産がおこり,その子牛の副腎は小さく,下垂体は正常の2分の1であるという(Holmら)。また,羊を使つた実験では,下垂体を破壊された胎仔の在胎期間が異常に延長し,成長も遅れるが,ACTHをその胎仔の腹腔内に注射すると陣痛が発来することから,陣痛に対する副腎の2次的効果が推測され(Lig—ginsら),副腎剔除胎仔でやはり,有意に在胎期間の延長が見られた(Drostら)という。 ヒトでも同様に下垂体一副腎系の機能低下が予定日超過を起こすことは,たとえば無脳児や先天性副腎発育不全の児の例で知られていることである。

1 0 0 0 経会陰超音波について

- 著者

- 佐藤 賢一郎 水内 英充

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.79-87, 2006-01-10

1はじめに 現在,産婦人科領域で日常診療で行われる超音波の走査法としては経腹と経腟によるアプローチがほとんどであるが,そのほかに経直腸,体腔式,および経会陰がある.経直腸超音波は,性交未経験者や閉経後で腟腔が狭小な場合について経腟超音波の代替として行われ,経腟超音波と同様な画像が得られる.体腔式超音波は専用の細径プローブを用いて,例えば子宮腔に挿入し子宮体癌などの筋層浸潤の評価に利用できる.経会陰超音波は,子宮体部の評価よりも外陰,腟,尿道,子宮頸部の観察に適しており,そのほかのアプローチとは目的が異なる. 以前われわれは,AFS class III子宮奇形・重複腟・片側腟不完全閉鎖・留膿症例の経会陰超音波所見1)や尿道憩室例に対する経会陰超音波の有用性2)を報告した.今回は,その後のわれわれの経験も踏まえ,本邦ではあまり紹介されることがない経会陰超音波について述べたい.なお,文献的にはtransperineal sonographyのほかにtranslabial sonography,transperineal─translabial ultrasonographyと呼称するものもあるが,transperineal sonographyという記載が多いため本稿では経会陰超音波と呼称することにする.

1 0 0 0 肥大したポルチオのAldridge法を応用した切除

- 著者

- 矢吹 朗彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.735, 1999-05-10

単純子宮全摘において,肥大した子宮腟部を正確に摘出することは案外難しい.例えば側方をかじるように取ってしまうとか,逆に傍腟結合織内に深く入り込んで,腟と傍腟結合織の切断端が離れ,出血が心配されるなどはよく経験することである. 切離がうまくいかない最大の理由は,仙骨子宮・膀胱子宮靱帯を一括挟鉗,切離することが困難なためである.しかし,仙骨子宮靱帯と膀胱子宮靱帯を別々に切離すると腟断端と靱帯が離れてしまい,その間からの不愉快な出血に遭遇することがままある.

1 0 0 0 4.フリースタイル分娩

- 著者

- 野辺地 郁子 松川 るみ 永井 堅 永井 宏

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.1434-1437, 2002-12-10

はじめに 近代の医療進歩は目覚しく,日々刻々と発展し続けている.周産期医療においても同様であり,周産期死亡率の低下は,医療技術の発展により,より安全に分娩を迎えることができていることを証明している.これに伴い最近,妊産婦自身の分娩に対するニードも高まり,分娩の安全性のみでなく,満足度や快適性を求める妊産婦が増えてきているのが現状である. 近年では,フリースタイル分娩という考え方が医療従事者のみならず,妊産婦のなかでも定着しつつある.しかしフリースタイルバースとの表現は日本のバースエデュケーターによる国産英語で,外国の文献などによると分娩体位の自由に関してはfree positionが一般的であるが,分娩時の行動を合わせてフリースタイルと表現しているものと思われる.すなわち,陣痛時から分娩時に至るまで産婦の好む体位で自由に動き出産を迎えることである.このため,産婦は自分の意思が尊重され,自分も分娩に参加したという意識を高めることができる.産婦が自分自身の分娩を知り,分娩中の不快や苦痛を上手く緩和することにより,身体的にも精神的にもリラックスへとつながる.リラックスは分娩の進行に対してとても大切な要素であるといえる.当院では座(坐)位分娩を中心とした分娩管理を行っている.そこで,いわゆるフリースタイル分娩をからめて当院の分娩管理について述べたい.

- 著者

- 古川 誠志 斉藤 仲道 丸山 義隆 小田 東太

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.8, pp.1091-1094, 1996-08-10

薬剤性膵炎のなかでエストロゲン製剤の占める割合は約5%であり,また高脂血症が膵炎に合併する頻度は4〜53%と報告されている.なかでもIV型高脂血症の患者にエストロゲン製剤投与後に急性膵炎を発症している報告が多い1).近年トリグリセライドと凝固線溶系,動脈硬化との関係やエストロゲン投与がもたらす血清脂質変化が明らかにされた.本症例は高トリグリセライド血症の患者に起きたエストロゲン誘発性急性膵炎であるが,エストロゲン,高トリグリセライド血症.膵炎の関係を考えるうえで興味ある症例と思われた.また本例を通じて,エストロゲン製剤を多用する産婦人科領域でもその適切な使用と代謝に及ぼす影響についての調査の必要性を感じた.

1 0 0 0 諸種の奇形を合併した部分的内臓逆転症の1例

- 著者

- 山梨 順二

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.9, 1962-09

1 0 0 0 最も有効性の高い避妊方法 : Mirena

- 著者

- 武久 徹

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.7, pp.947-949, 2007-07-10

何も避妊方法を使わないと1年以内に35%は妊娠する.日本に比べ,米国では多くの避妊方法が使用許可されている.それぞれに利点と欠点があるが,各避妊方法別の1年目の失敗率は,殺精子剤29%,コンドーム15%,経口避妊薬3%であり,銅付加子宮内避妊器具(IUD)は0.8%,黄体ホルモン放出子宮内避妊装置(IUS)は0.1%である(Contraception 71 : 319, 2005/70 : 89, 2004).参考までに,日本で使われているIUD(非薬剤付加.プレイン)の失敗率はFD-13.7%,優性リング2.5%と高率である. 子宮内避妊用リング(IUD)は安全で有効な長期使用ができる避妊方法である.米国では2つのIUDが利用できる.Coopper T 380Aとlevonorgestrel(レボノルゲストレル)子宮内システム(日本商品名Mirena)である.しかし,米国でIUDを使っている女性は少数である.その理由は,1970年にダルコンシールドが米国で発売され間もなく,敗血症性流産や骨盤内炎症性疾患の報告があり医療訴訟が多発し,販売会社は莫大な訴訟費用の懸念が発生したため,1988年までに1社のIUDを除いてすべて完全に米国市場から撤退したためである.

1 0 0 0 卵管不妊手術後発生した卵子外遊走による妊娠の1例

- 著者

- 佐久間 正美

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.6, pp.264-265, 1952-06

1 0 0 0 黄体ホルモンの種類とその特徴

- 著者

- 倉林 工 森川 香子

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.222-231, 2018-03-10

●ホルモン補充療法における黄体ホルモン投与の目的は,全身的なエストロゲン投与による子宮内膜がんや子宮内膜増殖症のリスクを増加させないことにある. ●黄体ホルモン投与中は浮腫,不安や抑うつなどが起こりやすく,エストロゲン単独に比べ乳がんや静脈血栓塞栓症の発症率が高くなる. ●子宮を有する女性には黄体ホルモン併用を原則とするが,乳がん発症を抑えるため近年ジドロゲステロンの使用が増加している.

- 著者

- 坂井 昌人

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.370-371, 2003-04-10

1 診療の概説 リトドリン持続点滴静注の効果についてはいくつかの規模の大きい研究がなされ,少なくとも24時間から48時間の妊娠期間の延長は有意に認められているが1),それ以上の効果は証明されていない.そして,リトドリン使用により妊娠期間の延長がなされても,使用しなかった群に比べて児の予後を改善する結果とはなっていない1).ただし,これらは切迫早産の対象を子宮口が2~3 cm以上開大し,規則的に陣痛のある症例としていることを承知しておかなければならない.米国におけるリトドリンの使用法が進行した切迫早産を対象にしているためである. 日本でみられるように,子宮口の開大はなくとも,規則的な子宮収縮を認めればウテメリンを使用するという方法に有用性があるとの明らかな証明は得られていない.しかし,子宮口の開大がなくても,規則的な子宮収縮を認める場合のほうが,収縮のない場合より,早産のリスクが高いのは明らかである2).ただし,それらの多くは早産とはならないし,早産になるとしてもすぐにではない.米国でも3次医療機関や大学病院ではなく,地域の病院では,子宮口の開大がないか軽度であっても規則的な子宮収縮を認める場合に,実際にはかなり多くの例で子宮収縮抑制剤の投与が行われているという2). 内服によるリトドリンの血中濃度は60~120 mg(12~20錠)/日内服したとしても,持続静注の場合に比べて1/3~1/2以下にしかならない3).リトドリン錠の効果については,米国の切迫早産の基準を当てはめれば静注より低いのは明らかなので,米国では1995年以降,リトドリン内服錠の製造は中止となっている. しかし,内服の場合の血中濃度でも,ある程度子宮筋の収縮抑制効果はあるので,進行していない軽度の切迫早産に対するウテメリン錠内服の効果を,妊娠期間の延長のみに求めず,自覚症状の軽減も含めればまったく効果がないともいえず,有用性がまったく否定されるわけではないだろう.そして重要なのは,それらの症例を注意深く経過観察していくことにより,それらの中から進行した切迫早産となり,実際に早産を起こすような例を確実に見つけ出し,それらが早産となるのを防ぐことである.

- 著者

- 松沢 喜一

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.163-165, 1968-02

1 0 0 0 ユベラSを鉄剤に併用した鉄欠乏性貧血に対する治療成績

- 著者

- 金沢 義一

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.185-188, 1968-02

1 0 0 0 多様化していく家族形態

- 著者

- 石原 理

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.334-338, 2016-04-10

「家族」をどのように考えるか,さらに言うならば,どのように定義するかと誰かに尋ねることには,十分に気を付ける必要がある.そもそも,そのような質問を発すること自体が,問題だと思われる可能性がある.なぜなら,個人の信条や信念,また価値観の投射として,さらに個人のアイデンティティを構成する根幹として,その人が「家族」のことを考えている可能性があるからだ. しかし,どのような意図で「家族」の仮想的現実を個人が描いているとしても,現実の「家族のかたち」を見ずして,現代の「家族」を定式化,抽象化することは適切でないであろう.

1 0 0 0 加齢による妊孕能低下の検査法と対策

- 著者

- 久保 春海 臼井 彰

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.11, pp.1365-1371, 2009-11-10

はじめに 女性の生殖可能期間は通常10代後半から45歳位までの約30年間と考えられている.しかし,生物学的にみて加齢とともに生殖能力が徐々に衰えていくことは明らかであり,妊娠の確率が低下するのは加齢に基づく生理的変化である.この生理的変化は20代後半ごろから始まるということをほとんどの女性は認知していない.卵母細胞は加齢とともに着実に減少するばかりでなく,質の問題として染色体異常(異数体)の頻度が増加し,その結果,流産率が上昇する.女性の卵巣予備能は20歳代前半がピークであり,20代後半から30代前半にかけて徐々に生殖能力は衰え始め,30歳代後半で急速に低下し始める.Menkenらによれば,加齢に伴う生涯不妊率では,20歳代では9%以下であるが,30歳前半で15%,30歳代後半で30%に妊孕力に問題が起きてくるし,40歳以降では64%が自然妊娠の望みがなくなるとされている(図1).これは生殖補助医療(ART)でも同様であり,不妊治療成績を左右する最も重要な因子が女性の年齢であることは明らかである.しかし,卵巣年齢〈卵巣予備能(ovarian reserve : OR)〉の低下速度は個人差があり,個々の女性の卵巣年齢を正確に判定する基準は確立されていないが,最近,ORを推測することが可能になってきた.また加齢不妊婦人に対するARTを含めた不妊治療の予後も推定することができる.加齢に伴う流産率の増加は,妊娠しても挙児が得られないという不妊症よりも悲惨な結果になる.

1 0 0 0 婦人の年齢と妊孕性

- 著者

- 広井 正彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.492, 1982-06-10

アメリカ合衆国の国勢調査によると,30歳以上で第1子を出産する母親の年齢は1960年で6.8%1),1979年で8%2)というように,高年齢出産化の傾向を示してきている。しかしこれらは社会的要因に由来すると考えられ,このデータから年齢と生殖能力との関係を論ずることは必ずしも容易なことではない。古いデータによると,出産年齢よりみた婦人の妊孕力は25歳がピークであるが,このピークは35歳まで持続するとされている。Jain3)は妊孕力の最高は24歳でその後は30歳まで減少すると報告しており,年齢と妊孕力との関係について月経が存在する期間は全く同じであるとは考えず,年齢と何らかの相関があると考えられてきた。また,Guttmacher4)によれば,初回の妊娠を希望した792例での妊娠までの期間は15〜24歳では2ケ月,35〜44歳では3.8ケ月と,若年者に比して高齢者にはほぼ2倍の期間を妊娠までに要するとし,高齢者の妊孕力の低下を示している。 このように一般には婦人がある年齢層に達すると妊孕力が低下することは認められているものの,この自然の生殖能に関する報告は少ない。すでに三つのデータを分析し,Leri—don5)は婦人の妊孕性は30歳をすぎると低下すると結論している。しかし,この妊孕性の低下は生物学的な意味で妊孕性が低下するのか,ただ単に性欲や性交回数の減少に由来するのかが判明しない。

1 0 0 0 奇形児(両側少指症および橈骨欠損症と肝脱出症)の1剖検例

- 著者

- 武田 正美

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.9, 1962-09