1 0 0 0 この10年を振り返って

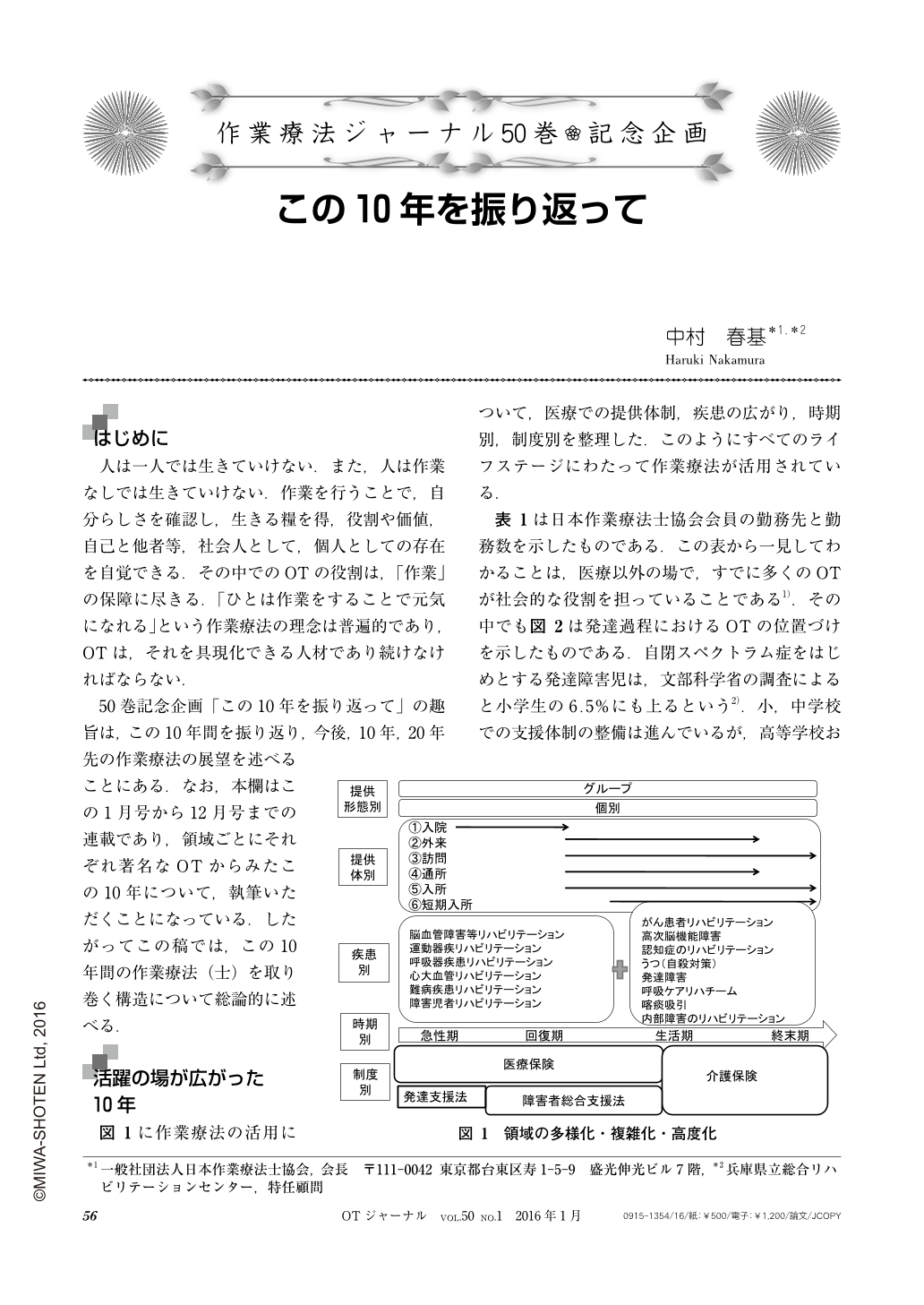

はじめに 人は一人では生きていけない.また,人は作業なしでは生きていけない.作業を行うことで,自分らしさを確認し,生きる糧を得,役割や価値,自己と他者等,社会人として,個人としての存在を自覚できる.その中でのOTの役割は,「作業」の保障に尽きる.「ひとは作業をすることで元気になれる」という作業療法の理念は普遍的であり,OTは,それを具現化できる人材であり続けなければならない. 50巻記念企画「この10年を振り返って」の趣旨は,この10年間を振り返り,今後,10年,20年先の作業療法の展望を述べることにある.なお,本欄はこの1月号から12月号までの連載であり,領域ごとにそれぞれ著名なOTからみたこの10年について,執筆いただくことになっている.したがってこの稿では,この10年間の作業療法(士)を取り巻く構造について総論的に述べる.

1 0 0 0 「自立」再考—互助・助け合う“自立”の大切さ

はじめに 「自立」の定義は,「他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと.ひとりだち.独立」である. しかしながら,東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎氏は「自立とは依存先を増やすこと」と述べている.熊谷氏は車いすで移動をしている.東日本大震災時には職場のエレベーターが止まり,建物の外に出られなくなった経験をした.健常者はエレベーターが動かなくなっても,階段や避難梯子等,階下に降りる手段がいくつかあり選択できる.それは,頼れる手段や依存できるものが複数あるということとなる.「“自立”を支えているのは依存する物や人,場が沢山あること」というわけである.初めてこの言葉を聞いたときに目からうろこが落ちたとともに,自立を支援していく者として大きな間違いを犯していたのではないかと自身の作業療法人生を振り返ったことを覚えている. そもそも「自立」には,身体的・精神的・職業的・経済的等の自立があり,それと対比するように「依存的自立」という言葉がある.たとえば,他人の助けを借りて5分で衣服を着替えて外出する人と,自分だけでは着替えに2時間かかるため,外出できない人とを比較すると,前者のほうが自立度が高いという考えである. この「依存的自立」は,その人自身の能力や考え,自己決定を尊重した自立のかたちであり,その人らしさをつくり上げる土台,価値観になるものである.熊谷氏にはそういった土台が根づいているのであろう.

1 0 0 0 手の形をモチーフにした半側空間無視の治療器具の紹介

- 著者

- 打田 明 竹林 崇 花田 恵介 道免 和久

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.8, pp.895-899, 2014-07-15

Abstract:皮膚筋炎のリハでは急性期は筋への負荷を避け,CK値の正常化に合わせて運動負荷を漸増することが一般的といわれている.しかし,運動療法の開始時期や運動負荷量について一致した見解は得られていない.今回,亜急性期皮膚筋炎患者に対し,筋炎の再燃・増悪に配慮した筋力増強訓練とADL訓練を実施した.筋への各種運動負荷強度の設定としては,「筋疲労に対する主観的運動強度を修正Borg scale 3~4」,「翌日に筋疲労が残らない程度」,「CK値が上昇しない範囲」,といった基準を設定し,過用症候群を防止するよう努めた.その結果,無事に筋力増強とADLの拡大を認めた.亜急性期筋炎患者に対する訓練において,従来の一般的な指標に加えて,適宜過用症候群に対するリスク管理ができる主観的運動強度を用いた訓練を行う必要性を考える.

1 0 0 0 統合失調症患者が色彩に対して抱く感情およびイメージの特徴

- 著者

- 田中 真 小山内 隆生 加藤 拓彦 小笠原 寿子 和田 一丸

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.1055-1062, 2015-09-15

Abstract:統合失調症患者61名と健常者54名を対象として,色彩に対して抱く感情およびイメージの特徴について分析を行った.色彩に対する感情語の選択割合が5割を超えた項目は,統合失調症群は一つもなかったのに対し,健常者群では青に対する平静,黄に対する愉快,緑に対する平静の3色が5割を超え,統合失調症群に比べ有意に選択割合が高かった.両群に対して色彩に対するイメージ課題を行った結果,青と緑において健常者群は冷たいととらえている者が多いのに対し,統合失調症群は熱いととらえている者が多かった.統合失調症群の中で,REHABにおける問題行動がある者および全般的行動得点が低い者は,そうでない者に比べ感情の適合割合が低かったことから,これらの者は通常経験すべき社会体験を十分に積む機会がなかったことに加え,色彩に対して感情を選択する際に何らかの混乱を生じている可能性が示唆された.

- 著者

- 吉川 ひろみ

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.280-284, 2005-04

1 0 0 0 作業療法セミクロ-ズドグル-プの構造決定因子と治療因子について

1 0 0 0 FOCUS 21世紀の作業療法をめざして

- 著者

- Evert Mary M. 長谷 竜太郎

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.11, pp.1017-1022, 1997-11

- 著者

- 石橋 英恵

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.194-199, 2014-03

- 著者

- 加藤 貴志 末綱 隆史 椎野 恵美 久保田 直文

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.100-105, 2015-02-15

Key Questions Q1:脳損傷者の運転技能予測に有効な検査は? Q2:検査による予後予測の課題は? Q3:今後の展望は? はじめに 2013年(平成25年)の道路交通法改正により,医師から運転中断を勧められた者がそのことを無申告で免許更新を行った場合の罰則が規定され,疾病を有する方の運転に関して医療機関の役割は重要になってきている.その一方で,医療機関にて危険運転を行うと予測される者をどのように評価するかは確立されておらず,各医療機関で統一した対応はなされていない.井野辺病院(以下,当院)が運転支援を開始した当初は,脳損傷者の運転技能予測を調査した国内研究は少なく,海外の研究を参考とせざるを得ない状況であった.しかし近年,国内でも脳損傷者の実車運転に関する報告が増加し,神経心理学的検査(以下,検査)の研究も増加している. 本稿では脳損傷者の運転技能予測に関する検査についての国内研究をまとめ,予測の課題と今後の展望を述べる.

- 著者

- 宮口 英樹

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.360, 2018-04-15

- 著者

- 伊藤 智永子

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.17-21, 1997-01

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 統合失調症患者が色彩に対して抱く感情およびイメージの特徴

- 著者

- 種村 留美

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.9, pp.907-912, 2000-09

1 0 0 0 失語(言語・コミュニケーションの問題) 重複障害を抱えた重度失語症者の理解と作業療法支援 (特集 脳機能障害と作業療法 : 高次脳機能障害に焦点を当てて) -- (対応が難しい高次脳機能障害)

- 著者

- 高橋 栄子

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.547-553, 2016-06

1 0 0 0 ショートレビュー 発達障害児の感覚調整障害

- 著者

- 太田 篤志 土田 玲子

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.139-144, 2002-02

- 著者

- 太田 篤志

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 作業療法ジャーナル (ISSN:09151354)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.7, pp.835-841, 2011-06