- 著者

- 新崎 信一郎 飯島 英樹 三善 英知

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.122-127, 2010-03

- 著者

- 野村 さや香 岩田 哲史 森本 幾夫

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.146-150, 2004-03

1 0 0 0 学習とPKC (特集 プロテインキナ-ゼCの多様な機能)

- 著者

- 坂口 博信

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.274-277, 1998-08

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 川畑 秀明

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団 ; 1949-

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.491-494, 2019-11

- 著者

- 野中 茂紀

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団 ; 1949-

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.589-594, 2013-11

1 0 0 0 性行動に関する中枢のセンサ- (体内のセンサ-<特集>)

- 著者

- 大島 清 加藤 順三

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.p27-42, 1975-02

- 著者

- 藤田 一郎

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.44-50, 2006-01

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 顎下腺の比較組織学--多様性の由来 (分泌腺<特集>)

- 著者

- 養老 孟司

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.p105-113, 1976-04

- 被引用文献数

- 5

1 0 0 0 X線の医学への新しい応用に就て

- 著者

- 菅原 努 中村 実

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.169-176, 1954-02

1 0 0 0 意識における時間の流れはいかにつくり出されているのか

- 著者

- 茂木 健一郎

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.82-86, 1995-02-15

I.「意識」における時間の流れ 21世紀は科学者にとって,脳の世紀となるだろうと予測されている。すなわち科学にとって,真のフロンティアは脳科学であるということである。そして,脳のさまざまな属性の中でも「意識」の問題は,最もその究明が困難な,しかし同時に本質的な問題であると考えられている1-3)。「意識」の問題に対するアプローチにはいろいろあるが,科学的なアプローチとして有力なものは,「意識」が脳における情報処理過程において,どのような役割を果たしているかという設問である。端的にいえば,「意識」と呼ばれるような実体が存在しなければ,実行できないような情報処理が存在するのかという問題である。どのような情報処理が,「意識」が存在しなければ実行できないのかという問題は,それ自体が未解決の問題であって,慎重な議論が行われなければならないが,本稿では,異なるモダリティの情報を単一の時間と空間の枠組みの中で統合することが,「意識」の計算論的な意義であるという作業仮説を採用することにする。 上の作業仮説をとりあえず認めたとして,それでは,「意識」における単一の時間と空間の枠組みは,どのようにして生じてくるのだろうか。この問題に現時点で科学的にアプローチするとしたら,どのような手法が可能なのだろうか。

1 0 0 0 NV中心磁気顕微鏡 (特集 顕微鏡で物を見ることの新しい動き)

- 著者

- 荒井 慧悟

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団 ; 1949-

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.608-613, 2013-11

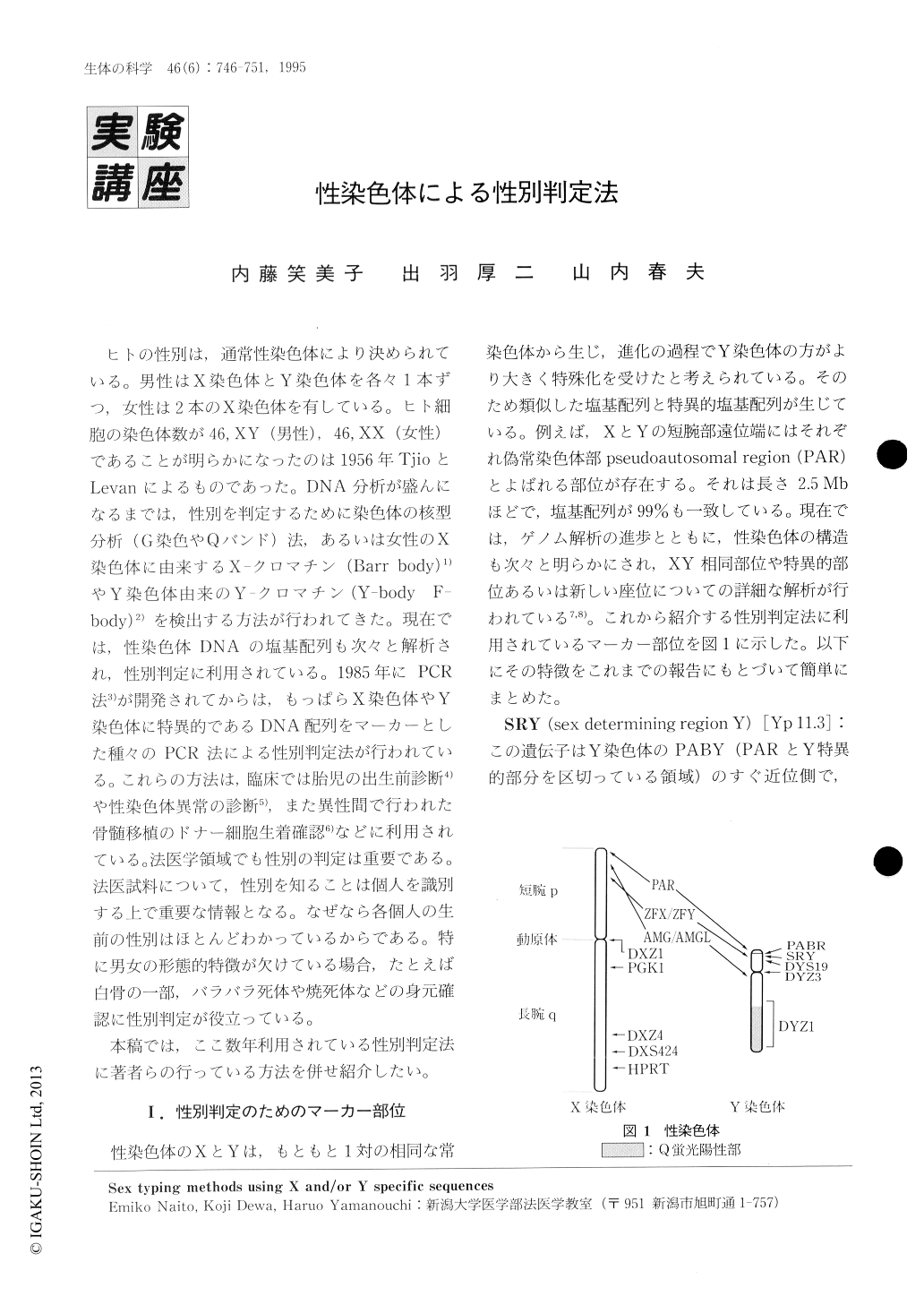

1 0 0 0 性染色体による性別判定法

- 著者

- 内藤 笑美子 出羽 厚二 山内 春夫

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.746-751, 1995-12-15

ヒトの性別は,通常性染色体により決められている。男性はX染色体とY染色体を各々1本ずつ,女性は2本のX染色体を有している。ヒト細胞の染色体数が46,XY(男性),46,XX(女性)であることが明らかになったのは1956年TjioとLevanによるものであった。DNA分析が盛んになるまでは,性別を判定するために染色体の核型分析(G染色やQバンド)法,あるいは女性のX染色体に由来するX-クロマチン(Barr body)1)やY染色体由来のY-クロマチン(Y-body F-body)2)を検出する方法が行われてきた。現在では,性染色体DNAの塩基配列も次々と解析され,性別判定に利用されている。1985年にPCR法3)が開発されてからは,もっぱらX染色体やY染色体に特異的であるDNA配列をマーカーとした種々のPCR法による性別判定法が行われている。これらの方法は,臨床では胎児の出生前診断4)や性染色体異常の診断5),また異性間で行われた骨髄移植のドナー細胞生着確認6)などに利用されている。法医学領域でも性別の判定は重要である。法医試料について,性別を知ることは個人を識別する上で重要な情報となる。なぜなら各個人の生前の性別はほとんどわかっているからである。特に男女の形態的特徴が欠けている場合,たとえば白骨の一部,バラバラ死体や焼死体などの身元確認に性別判定が役立っている。

1 0 0 0 NMDA受容体アンタゴニストとしての亜鉛と海馬LTP

- 著者

- 武田 厚司 奥 直人

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.356-357, 2009-10-15

[用いられた物質/研究対象となった受容体] 亜鉛/NMDA受容体 記憶形成を司る海馬の亜鉛濃度は約300μMであり,他の領域と比べて高い。また,Timm's染色(亜鉛イオンが染まる)では苔状線維が存在する透明層が最も強く染色され,シャーファー側枝が存在するCA1放線層,貫通線維が存在する歯状回分子層も染色される。大脳皮質からの情報は貫通線維シナプス,苔状線維シナプス,シャーファー側枝シナプスの三つのシナプスで処理され,記憶される(図)。これらのシナプスはグルタミン酸作動性であり,グルタミン酸とともに亜鉛が放出される。特に,苔状線維ではすべての終末から亜鉛が放出される(シャーファー側枝では約45%の終末から)。細胞外に放出された亜鉛はグルタミン酸受容体などに作用し,グルタミン酸作動性シナプスの活動を調節する。

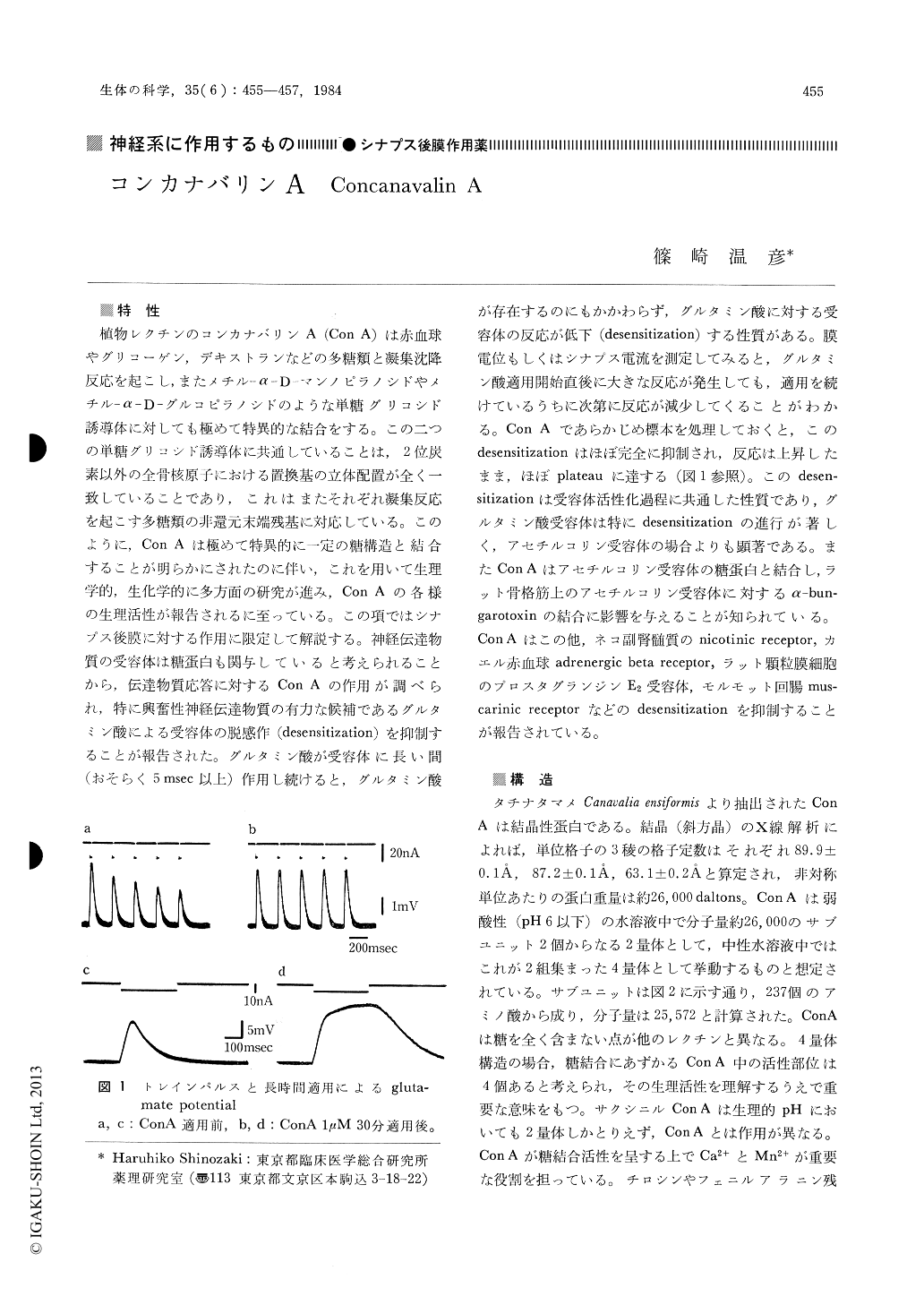

1 0 0 0 コンカナバリンA

- 著者

- 篠崎 温彦

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.455-457, 1984-12-15

■特性 植物レクチンのコンカナバリンA(Con A)は赤血球やグリコーゲン,デキストランなどの多糖類と凝集沈降反応を起こし,またメチル-α-D-マンノピラノシドやメチル-α-D-グルコピラノシドのような単糖グリコシド誘導体に対しても極めて特異的な結合をする。この二つの単糖グリコシド誘導体に共通していることは,2位炭素以外の全骨核原子における置換基の立体配置が全く一致していることであり,これはまたそれぞれ凝集反応を起こす多糖類の非還元末端残基に対応している。このように,Con Aは極めて特異的に一定の糖構造と結合することが明らかにされたのに伴い,これを用いて生理学的,生化学的に多方面の研究が進み,Con Aの各様の生理活性が報告されるに至っている。この項ではシナプス後膜に対する作用に限定して解説する。神経伝達物質の受容体は糖蛋白も関与していると考えられることから,伝達物質応答に対するCon Aの作用が調べられ,特に興奮性神経伝達物質の有力な候補であるグルタミン酸による受容体の脱感作(desensitization)を抑制することが報告された。グルタミン酸が受容体に長い間(おそらく5msec以上)作用し続けると,グルタミン酸が存在するのにもかかわらず,グルタミン酸に対する受容体の反応が低下(desensitization)する性質がある。

- 著者

- 佐藤 章悟 谷端 淳 今泉 和彦

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.426-427, 2009-10-15

[用いられた物質/研究対象となった受容体] クレンブテロール,デキサメタゾン/β-アドレナリン受容体 骨格筋のβ-アドレナリン受容体(AR)を介した情報伝達は筋タンパク質合成と分解,グリコーゲン代謝,脂質代謝など様々な生理機能に関与する。骨格筋に分布するβ-ARサブタイプはβ2-ARが80-95%,β1-ARが5-10%を占め,β3-ARは殆んどない。また,β2-ARの密度は収縮速度の低い筋(slow-twitch muscle:ST筋)(ヒラメ筋)では収縮速度の高い筋(fast-twitch muscle:FT筋)(長指伸筋・足底筋)より2-3倍高い。一方,心筋のβ-ARを介した情報伝達は心収縮力や心拍数などの生理機能に関与する。心筋に分布するβ-ARサブタイプはβ1-ARが60-70%,β2-ARが20-30%を占め,β3-ARは殆んどない。特に左心室筋(left ventricle muscle:LV筋)ではβ1とβ2-ARの密度が高い。このような骨格筋と心筋のβ1とβ2-AR発現は,カテコールアミンやグルココルチコイドなどの生体内情報伝達物質によって影響を受ける。また,各種作動薬によっても骨格筋と心筋のβ1とβ2-AR発現は変動するが,遺伝子発現に着目した研究は比較的少ない。

1 0 0 0 出芽酵母のオ-トファジ- (ライソゾ-ム<特集>)

- 著者

- 松浦 彰 馬場 美鈴 大隅 良典

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.p215-219, 1995-06

1 0 0 0 誘導電波感応測定法(アニメックス法)

- 著者

- 鵜飼 良

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.468-469, 1994-10-15

目標 アニメックス法は,動物の自発運動を磁場の変化に変換して測定するものである。なお,アニメックスという名称はLKB Farad社が開発した装置名に由来する。普及型のアニメックスは平面的な自発運動のみを測定できるが,上級機種のアニメックスⅡと呼ばれる装置は平面的および垂直的自発運動の両者を検出できる。すなわち,アニメックスⅡでは,linear locomotion(連続的な直線走行),circling(回転行動),rearing(立ち上がり行動)およびgrooming(身づくろい行動)の同時測定が可能である1,2)。

1 0 0 0 視覚における質感知覚

- 著者

- 西田 眞也

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.255-262, 2012-08-15

視覚研究の歴史は長い。しかし,質感の研究が盛り上がってきたのはごく最近のことである。単純化された刺激の知覚の分析を得意とする視覚科学にとって,質感は複雑すぎる現象だった。しかし,この複雑な現象に挑戦しなければ,現実世界における視覚は理解できない。近年,この問題に挑戦するための理論と研究手段も揃ってきた。本論ではこのような研究背景を述べたあと,視覚的質感知覚にかかわる人間研究を具体的に紹介する。質感を決定する基本的な物理特性は表面の光の反射特性である。照明や表面形状が反射特性の知覚にどのように影響するのかを中心に説明しながら,人間の視覚系がいかに質感の推定を行っているかを考察する。

- 著者

- 高木 淑江 岩田 修永 濱 江美

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.461-465, 2002-09

1 0 0 0 ペルオキシソーム病における脳脂質異常 (特集 脳と糖脂質)

- 著者

- 齋藤 真木子 水口 雅

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 雑誌

- 生体の科学 (ISSN:03709531)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.202-209, 2009-05