- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 国際文化学研究 : 神戸大学国際文化学部紀要 (ISSN:13405217)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.93-116, 2007-12

The purpose of this paper is to clarify the sociological significance of "Liebe als Passion" written by Niklas Luhmann. Luhmann, a sociologist, is known for having opened up a new type of systems theory. Though he wrote many enlightening books, reference is rarely made to "Liebe als Passion" in sociological research. On the one hand, as love research, this book was probably too complicated. On the other, it was peculiar as a practical example of systems theory. But Luhmann himself considered this book central to his work. Indeed, this book might be rather eccentric as love research. However Luhmann's study of love is highly suggestive when forecasting future society and the relations between individualized persons. There are many points in this work meriting study especially with regard to the nature of individualized consciousness.

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 国際文化学研究 : 神戸大学国際文化学部紀要 (ISSN:13405217)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.1*-23*, 2008-12

3 0 0 0 IR 「社会」の学とアクター・ネットワーク理論 : モナドロジーとモノの理論

- 著者

- 三上 剛史 ミカミ タケシ

- 出版者

- 追手門学院大学社会学部

- 雑誌

- 追手門学院大学社会学部紀要;Bulletin of the Faculty of Sociology, Otemon Gakuin University (ISSN:18813100)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.11-29, 2019-03-30

ANT / Latour / モナドロジー / 準客体

2 0 0 0 OA ルーマン読みのルーマン嫌い

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.127-132, 2002-05-31 (Released:2016-05-25)

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.687-707, 2007

- 被引用文献数

- 1

以下の論考は, 道徳に対する現代社会学のアンビヴァレントな関わりを, 社会学が現在直面している社会情勢から再考し, 社会学という学問が, そのそもそもの成立において孕んでいた契機を反省する営みとして提示するものである.検討の対象となるのは, グローバル化の中で改めて「社会とは何か」を問う理論的諸潮流であり, また, 「福祉国家の危機」およびリスク社会化によって明らかになりつつある「連帯」の再考である.まずは, U.ベックを始めとして各方面で展開されつつある, グローバル化とともに「社会」の概念そのものが変革されなければならないという議論を糸口として, 「社会的なもの」とは何かを問い直してみたい.<BR>それは, 福祉国家の前提となっていた「連帯」の概念を再検討しながら, M.フーコーの「統治性論」を通して近代社会の成り立ちを問う理論的潮流に繋がるものであり, 同時に, N.ルーマン的意味でのシステム分化から帰結する道徳的統合の「断念」, あるいは新しい形での連帯の可能性を問うことでもある.<BR>これは, なぜ社会学という学問が成立しえたのかを自問することでもあって, グローバル化の中で「社会」という概念の妥当性と社会学の可能性が再検討されている今, 避けて通ることのできないテーマである.

2 0 0 0 新たな公共空間:公共性概念とモダニティ

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.453-473, 1998

- 被引用文献数

- 1

「ポストモダン」とか「複合社会」とか呼ばれる現代社会において, 〈公共性〉はいかなる形で可能となるのか。これまでの公共性概念はハバーマスの「市民的公共性」に代表される近代市民社会の前提--「大きな物語」--に支えられたものであったが, 物語の衰退は公共性概念の曖昧化をも招来せずにはおかない。<BR>そこで, まずハバーマス型の公共性概念の変容を辿り, これを「大きな物語」の衰退に伴う物語の修復と捉え, そこに見られるモダン的要素を取り出したい。その上で, さらに, メルッチに代表される社会運動論の視点からも公共性問題を再考し, メルッチもまたハバーマスとは別の形でのモダン的物語の修復を志向している点を確認する。<BR>このようにして, 公共性論の抱える問題をハバーマスとメルッチに託して検討し, 彼らの到達した観点を批判的に摂取することで, これからのありうべき新たな公共性概念と公共空間の可能性に言及してみたい。<BR>NPO/NGOに代表される新しい「アソシエーション関係」を念頭におきながら, ルーマンの機能主義的視点とベックのリスク社会論を援用しながら, 試論的に論じたい。

2 0 0 0 ルーマン読みのルーマン嫌い

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.127-132, 2002

2 0 0 0 IR 「贈る」行為の両義性 : 『贈与論』再考 : モースからジンメルそしてルーマンを経由して

- 著者

- 三上 剛史 ミカミ タケシ

- 出版者

- 追手門学院大学社会学部

- 雑誌

- 追手門学院大学社会学部紀要;Bulletin of the Faculty of Sociology, Otemon Gakuin University (ISSN:18813100)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-18, 0000

贈与 / 『贈与論』 / 両義性 / M・モース / G・ジンメル / N・ルーマン

2 0 0 0 IR 『贈与論』の問題圏と"贈与"の神話 : MaussからMAUSSへ

- 著者

- 三上 剛史 ミカミ タケシ

- 出版者

- 追手門学院大学社会学部

- 雑誌

- 追手門学院大学社会学部紀要;Bulletin of the Faculty of Sociology, Otemon Gakuin University (ISSN:18813100)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1-16, 0000

贈与 / 『贈与論』 / M・モース / MAUSS / A・カイエ

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 日仏社会学会

- 雑誌

- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.33-43, 2012-03-31

Dans cet expose, nous reflechissons sur la societe des risques d'apres le 11 mars, dans la perspective de l'opposition entre le diabolique et le symbolique concernant la construction sociale. La societe moderne a apprivoise et meme <<adore>> des risques, a travers la suprematie de sa conception sociale symbolique. Dans la societe actuelle toutefois, ce symbolisme moderne perd sa pertinence, tandis que l'apparition des <<nouvelles risques>> entraine le cote diabolique, qui ne peut etre integre dans la ancienne conception symbolique. La catastrophe du 11 mars et surtout l'accident dans la centrale nucleaire nous obligent de distinguer des risques le <<danger>>. Nous sommes aussi forces d'observer attentivement la dimension fonctionnelle de la societe de surveillance, tout en doutant sur la fiabilite de la notion de <<confiance>>. La societe des risques <<authentique>> a ainsi besoin de tenir en compte le cote diabolique qui vient de surgir. Afin d'enrichir telle argumentation, nous introduisons d'ailleurs l'optique de la sociologie francaise (Durkheim, auteurs foucaldiens, ...) sur <<solidarite et integration>>, et celle de la sociologie allemande (Simmel, Luhmann, ...) sur <<association et dissociation>>. L'important comme concept-cle dans cet expose, c'est l'opposition entre le diabolique (ce qui entraine dissociation et particularisation) et le symbolique (ce qui entraine association et solidarite). On pourrait dire que leur equilibre dans le symbolisme moderne a permis de creer le <<social>>, mais dans le contexte actuel, on peut trouver plutot leur desequilibre, comme le montre tout simplement le <<danger>> qui surgit a partir des risques.

1 0 0 0 OA 「社会的なもの」の純化か終焉か?

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.687-707, 2007-03-31 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 1

以下の論考は, 道徳に対する現代社会学のアンビヴァレントな関わりを, 社会学が現在直面している社会情勢から再考し, 社会学という学問が, そのそもそもの成立において孕んでいた契機を反省する営みとして提示するものである.検討の対象となるのは, グローバル化の中で改めて「社会とは何か」を問う理論的諸潮流であり, また, 「福祉国家の危機」およびリスク社会化によって明らかになりつつある「連帯」の再考である.まずは, U.ベックを始めとして各方面で展開されつつある, グローバル化とともに「社会」の概念そのものが変革されなければならないという議論を糸口として, 「社会的なもの」とは何かを問い直してみたい.それは, 福祉国家の前提となっていた「連帯」の概念を再検討しながら, M.フーコーの「統治性論」を通して近代社会の成り立ちを問う理論的潮流に繋がるものであり, 同時に, N.ルーマン的意味でのシステム分化から帰結する道徳的統合の「断念」, あるいは新しい形での連帯の可能性を問うことでもある.これは, なぜ社会学という学問が成立しえたのかを自問することでもあって, グローバル化の中で「社会」という概念の妥当性と社会学の可能性が再検討されている今, 避けて通ることのできないテーマである.

1 0 0 0 OA リスク社会と理論的シンボリズムの隘路

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 東北社会学研究会

- 雑誌

- 社会学研究 (ISSN:05597099)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, pp.29-54, 2014-04-30 (Released:2022-03-05)

- 参考文献数

- 26

東日本大震災を体験した後の社会において、我々は、リスク社会とどのように向き合わねばならないのか。個人化社会において、ますます社会から切り離されてゆく個人と、〝終焉〟しつつあると言われる「近代」社会は、どのような形で新たに接続され得るのか。そして社会学は、このような個人と社会の関係を、いかなる形で新たに構想すべきなのか。 社会学は、個人と社会という、二つの別個の存在をうまく調停しバランスを取ろうとしてきたが、今やリスク社会によって、個人も社会も、これまでとは異なったあり方を求められている。これまでの社会学の考え方に替わる、いかなる理論的観点が存在し得るのか。この点について検討することが、本稿の課題である。 本稿では、この問題を近代的な理論的シンボリズムの隘路として捉え、「シンボリックなもの」(結合と連帯を生む契機)と「ディアボリックなもの」(分離と個別化を生む契機)の対比において把握し、リスク社会においては、ディアボリックなものへの注目が求められることを示したい。 社会学においては、「シンボリックなもの」は結合と連帯を生む契機として、もっぱらプラスの意味で使用されている。だが、シンボリックな契機による結合と連帯は、今やリスク社会の到来と共に深刻な制度疲労を起こしつつあり、それとは反対の契機に道を譲らねばならぬ位相に来ているのではないか。

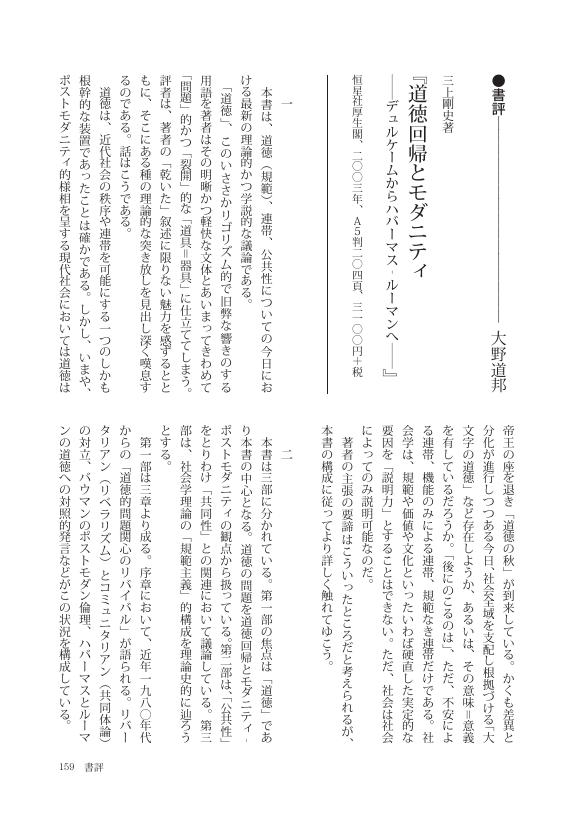

1 0 0 0 OA 三上剛史著 『道徳回帰とモダニティ--デュルケームからハバーマス・ルーマンへ』

- 著者

- 大野 道邦 三上 剛史

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.159-166, 2004-05-31 (Released:2016-05-25)

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 日本社会学会 ; 1950-

- 雑誌

- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.511-513, 2019

1 0 0 0 OA 阿部 潔著『公共圏とコミュニケーション』

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.459-460, 1998-12-30 (Released:2009-10-19)

1 0 0 0 ルーマン読みのルーマン嫌い

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.127-132, 2002

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 個人の<個人化>と主体の奸計 : 「個人」ということ

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 国際文化学研究 : 神戸大学国際文化学部紀要 (ISSN:13405217)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.61*-85*, 2009-12