2 0 0 0 OA 3 step model for the emergence of first life

- 著者

- 丸山 茂徳 戎崎 俊一 大島 拓

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2016年大会

- 巻号頁・発行日

- 2016-03-10

生命の起源は、おそらく生物学者だけでは解けない問題だろう。この問題は、生物学のみならず、天文学、地球物理学、化学、地質学などを総動員した超学際研究によってのみ解明できるはずである。われわれは、地球史研究を通して、生命を育んだ器としての地球の歴史を、横軸46億年研究と特異点研究の2つの手法を利用して解明してきた。そこから導かれる生命誕生場はどのようなものであり、最初の生命はどのようなものだったのかをまとめたのが、地球生命誕生の3段階モデルである。本モデルでは、生命は、第一次生命体、第二次生命体を経て第三次生命体(原核生物)が誕生したことを提唱する。以下に、各段階における生命体について詳述する。第一次生命体は、それぞれの個体そのものだけでは生存できなかったが、多数が外部共生することによって生き延びることが可能であった生物群だと考える。第一次生命体が持っていたワンセットの遺伝子をミニマム遺伝子と考える。おそらく、ミニマム遺伝子は約100個の遺伝子からなっており、「膜+代謝+自己複製」を可能にした。しかし、生存するためには細胞外共生をする必要があった。当時、ミニマム遺伝子の周囲には、この微小生態系の100倍以上の量のオルガネラ(現代のウイルスに酷似の状態)が存在していたが、これらの微小生態系が活動するためには、連続してエネルギーを供給することが必要で、当時の冥王代地球表層では太陽エネルギーが利用できなかった。その代わりに、地下の自然原子炉から供給される強力なエネルギーによって地表と間欠泉内部をつなぐ環境でのみ存在が可能だった。自然原子炉間欠泉は、熱湯が周期的に噴出するため、内部の温度は100℃が上限がとなる。従って、高温によるRNAの損傷を受けることは少なかった。 間欠泉から地表に投げ出される第一次生命体は、地表に降り注ぐ原始太陽風(現在の1000倍の放射線)によって分解され死滅する。それによって、これらはタールと化す。冥王代表層環境の厚い大気(CO2100気圧)が薄くなり、次第に太陽が顔を出し始めると、可視光(太陽エネルギー)を利用することができるようになった新しい生命(第2次生命体)が生まれる。これは地下の自然原子炉間欠泉で生まれた第一次生命体を基本とし、太陽からの弱い電磁エネルギーを利用するために、半導体(FeSなど)を利用した反応システムを創り出した。第一次生命体に引き続き、第二次生命体も無限に近い種類のアミノ酸の高次有機物からできるので、第二次生命体の多様性はさらに増加し、種類は無数にあったと考えられる。第二次生命体も細胞外共生していた。原始海洋は猛毒(pH<1、超富重金属元素濃度、塩分濃度は現在の5-10倍)である。したがって、淡水をたたえる湖沼環境で生まれた第二生命体は、原始海洋に遭遇すると大量絶滅する。大陸内部のリフト帯の湖沼環境で生まれた生命体は、リフトが割けて海洋が浸入することによって大量絶滅を起こすことになる。このプロセスが何度も繰り返され、幾度となく第二次生命体は大量絶滅を経験する。一方、プレート運動によって、海洋の重金属は鉱床として硫黄とともに固定され、マントルへプレートと共に沈み込むことによって海洋から取り除かれていった。更に、陸地の風化浸食運搬作用によって、細かく砕かれた大陸の岩石と海洋が反応することによって、海洋の中性化が進む。このように浄化されていった海洋にやがて適応した生命体は遺伝子の数を桁違いに増加して、細胞壁を作り、耐性強化した。これが真正細菌でシアノバクテリアの起源だと考えられる。 こうして、原始生物は、生き延びるための防御構造を、次々と発明して、遺伝子数を急増させた。理論的に可能なアミノ酸の種類はほぼ無限(1020)に近いが、現代地球の生物は20種類のアミノ酸だけを使う。これは、第二次生命体が、無限に近い種類のアミノ酸を組み合わせたものであったが、猛毒海洋への適応戦略で淘汰された結果であろう。これが地球型生命体の起源である。

1 0 0 0 OA 大腸菌L-formの増殖における外膜の重要性

- 著者

- 塩見 大輔 大島 拓

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.27-29, 2023 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 10

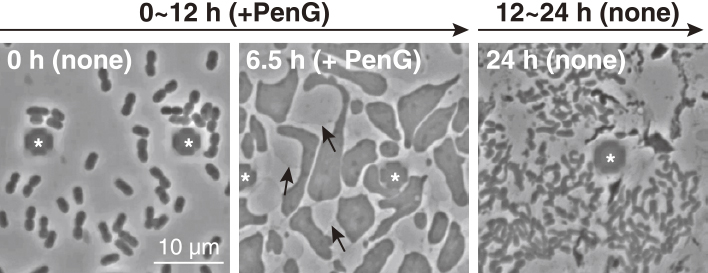

バクテリアは細胞壁合成が阻害されると溶菌するが,高浸透圧条件下では一部の細胞が細胞壁が無くても生存可能なL-formと呼ばれる状態に変換し,増殖できる.本稿では,その変換機構を明らかにすべく,我々の研究チームが行ったL-formのリアルタイム可視化による成果を中心に紹介する.

1 0 0 0 OA 特発性腸腰筋血腫の臨床像の検討

【背景】集中治療室(ICU)における特発性腸腰筋血腫は抗凝固薬や抗血小板薬の投与、腎代替療法、高齢がリスク因子と考えられており、発生頻度は0.3%と稀ながら、致死率は30%との報告もある。当科でも診療機会が増えているが、典型的な臨床所見が明確でないことから、診断に苦慮することも多い。【目的】当院ICUで経験した症例から特発性腸腰筋血腫の臨床的特徴を明らかにする。【対象と方法】2016年4月1日から2018年9月15日の期間に当院ICUに入室した患者のうち、特発性腸腰筋血腫と診断された患者を診療録から後方視的に抽出した。【結果】対象期間中のICUの延べ入室患者数は4529例で、うち6例(男性4例)で特発性腸腰筋血腫を認めた。発症頻度は0.1%だった。平均年齢は66歳、いずれも片側発症で、右側5例、左側1例だった。発症前から全例でヘパリン、4例でステロイドが投与されており、4例で腎代替療法が施行されていた。自覚症状から診断に至った症例は4例で、呼吸困難、腰痛と腹部膨満、右側腹部痛、腹部緊満を認めた。他の2例は意識障害を伴う出血性ショック、原因不明の貧血進行から判明した。いずれの症例でも同時に貧血が進行していた。5例に出血性ショックを呈し、4例に血管内治療を施行し止血が得られた。1例は輸血で止血は得られたが腸管虚血を含めた臓器不全が進行し死亡した。血管内治療を施行した例では出血による死亡例はなかった。【結論】特発性腸腰筋血腫は稀な病態で、診断が遅れれば致死的になりうる。ICU患者は自覚症状に乏しい上に、確定診断に有用なCT検査の実施が容易でない場合が多い。一方で、早期に診断できれば止血術により救命できる可能性が高い。自験例では高率にリスク因子を認めた一方で貧血の進行以外に共通する臨床所見はなかったが、ショックを呈した症例は適切な止血術により救命し得た。リスク因子のある症例で貧血が進行した際には、腸腰筋血腫も念頭に置いた原因検索をすすめることが重要である。

1 0 0 0 OA 最小ゲノム —細胞が生きるために必要な遺伝子数はいくつか—

- 著者

- 馬場 知哉 柿澤 茂行 森 宙史 車 兪澈 黒川 顕 大島 拓

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.6, pp.805-824, 2020-12-25 (Released:2021-01-18)

- 参考文献数

- 103

- 被引用文献数

- 3

Estimating the “minimal gene set” for a cell to be viable is an important issue in understanding “living” cells, creating “artificial” cells, and revealing “ancient” cells. The minimal gene set is critical information for understanding a cell system and designing an artificial genome, which is an essential element for creating an artificial cell. Artificial cells can provide many clues to understanding primordial life on Earth. To reveal minimal gene sets, “essential genes” in many bacteria, which could not be removed from bacterial genomes, have been identified. Bacteria are the most useful organisms for identifying essential genes from their specific characteristics: small genomes, rapid growth, and species that are easy to manipulate genetically. Therefore, various investigations on minimal gene sets or minimal genome of bacteria are reviewed, and “the minimal gene set for a viable cell” is discussed.

1 0 0 0 OA 原子炉間欠泉に駆動された冥王代原初代謝経路

- 著者

- 戎崎 俊一 西原 秀典 黒川 顕 森 宙史 鎌形 洋一 玉木 秀幸 中井 亮佑 大島 拓 原 正彦 鈴木 鉄兵 丸山 茂徳

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.6, pp.779-804, 2020-12-25 (Released:2021-01-18)

- 参考文献数

- 94

- 被引用文献数

- 2

Previously proposed hypotheses on the origin of life are reviewed and it is demonstrated that none of them can provide the energy flux of ionizing radiation (UV/X/γ photons, and high-energy charged particles and neutrons) required to synthesize organic materials as demonstrated by the experiments by Miller and Urey in 1953. In order to overcome this difficulty, Ebisuzaki and Maruyama, in 2017, proposed a new hypothesis called the “Nuclear Geyser Model” of the origin of life, in which high-energy flux from a natural nuclear reactor drives chemical reactions to produce major biological molecules, such as amino acids, nucleotides, sugars, and fatty acids from raw molecules (H2O, N2, and CO2). Natural nuclear reactors were common on the surface of Hadean Earth, because the 235U/238U ratio was as high as 20%, which is much higher than the present value (0.7%), due to the shorter half-life of 235U than 238U. Ebisuzaki and Maruyama further posited that aqueous electrons and glyceraldehyde play key roles in the networks of chemical reactions in a nuclear geyser and suggested that primordial life depended on glyceraldehyde phosphate (GAP) from the nuclear geyser system as energy, carbon, and phosphate sources, pointing to a possible parallelism with the anaerobic glycolysis pathway; in particular, the lower stem path starting from GAP through Acetyl Coenzyme A to produce ATP and reduction power. It is shown that microbes (members of candidate division OD1) inhabiting high alkali hot springs, a modern analogue of the Hadean Earth environment, do not possess genes associated with conventional metabolisms, such as those of the TCA cycle, but only have genes in the lower stem path of the glycolysis. This is named the “Hadean Primordial Pathway”, because it is believed that this striking result points to a plausible origin of metabolic pathways of extant organisms. Also proposed is a step-by-step scenario of the evolution of the metabolism: 1) Chemical degradation of GAP supplied from the nuclear geyser to lactate; 2) Catalytic reactions to produce reductive power and acetyl coenzyme A (or its primitive form) and self-reproductive reactions by ribozymes on the surface of minerals (pyrite and struvite), which precipitate in a nuclear geyser (RNA world); 3) Enzymatic reactions by proteins with pyrites and the struvite in their reaction centers (RNP world); and, 4) Metabolism of extant organisms with the full assembly of enzymes produced by translating molecular machines with information stored in DNA sequences (DNA world). It is further inferred that relics of primordial metabolic evolution in the Hadean nuclear geyser can be seen at the reaction centers of enzymes of both pyrite and struvite types, nucleotide-like molecules as a cofactor of the enzymes, Calvin Cycle of photosynthesis, and chemical abundance of cytoplasm.

- 著者

- 伊藤 俊 真野 智弘 大島 拓真

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.3, 2009-03-05

1 0 0 0 OA 溶連菌感染の関与が示唆された中毒性表皮壊死症の1例

- 著者

- 大網 毅彦 中西 加寿也 大島 拓 奥 怜子

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.409-413, 2012-07-01 (Released:2013-01-16)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

溶連菌感染の関与が示唆された中毒性表皮壊死症の1例を報告する。【症例】症例は38歳,男性。入院2日前から全身に皮疹を認め,近医からの投薬を受けていたが,皮疹に加え眼球口唇の発赤が出現し,当院受診となった。皮膚所見と病理所見からStevens-Johnson症候群と診断し,ステロイドパルス療法を開始した。入院3日目に皮疹が全身に拡大したため,中毒性表皮壊死症への進展と考えて,全身管理目的にICU入室となった。血漿交換に加え,免疫グロブリンと皮膚細菌培養で検出した溶連菌に対する抗菌薬投与を開始した。3日間連日の血漿交換により皮疹の拡大は一時的に抑えられたが,再び進行したためさらに3回追加施行し,以後,皮膚所見の順調な改善が得られた。【考察】本症例は薬剤の関与が否定的な中毒性表皮壊死症であり,溶連菌感染の関与が示唆された稀な1例と推察される。