3 0 0 0 OA 映画と文学の融け合うところ

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- Japanische Gesellschaft für Germanistik

- 雑誌

- ドイツ文學 (ISSN:03872831)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, pp.64-75, 1995-03-01 (Released:2008-03-28)

Bald nachdem die Kinematographie im Jahre 1895 erfunden wurde, schauten sich die "Filmpioniere“ der ersten Stunde auf literarischem Felde und beim Theater nach geeigneten Stoffen um. Dabei waren die damaligen Filmstreifen allerdings noch zu kurz, um ihnen die Verfilmung ganzer Werke zu ermöglichen. Die Realisierung von Langzeitfilmen moderner Machart gelang erst um 1910. Bekannte Theaterschauspieler wurden verpflichtet, und man konnte nun anhand literarischer Vorlagen mit einer solchen Schauspieler-Besetzung sogenannte "Kunstfilme“ produzieren. In der Gegenrichtung dienten zahlreiche Filme aber auch als Romanvorlagen. Eine Reihe von Drehbüchern wurde darüber hinaus als Bühnenfassung adaptiert. Nicht wenige Schriftsteller beteiligten sich als Drehbuchautoren an diesem neuen Medium, und gar mancher führte selbst Regie.Peter Handke, der Drehbücher für Wim Wenders schrieb und bislang vier Filme selbst gedreht hat, ist als ein Literat anerkannt, der den Einfluß des Films auf den Prozeß des Schreibens als selbstverständlich postuliert. Bei Literaturverfilmungen wird zumeist die Frage der "Originaltreue“ diskutiert, doch bei Handke muß dagegen schon im Ansatz von einer ganz eigentümlichen Verbindung zwischen Literatur und Film ausgegangen werden. In diesem Aufsatz wird die Frage der künstlerischen Intention Handkes beleuchtet, die seinem Prosawerk "Die Abwesenheit“ und dem von ihm gedrehten, gleichnamigen Film innewohnt.Seine Erzählung "Die Abwesenheit“ hat der Schriftsteller als eine Art "Märchen“ konzipiert. Handke führt seine Figuren wie filmische Bildfolgen zunächst im Präsens vor. Dabei werden in gleichsam langsamen Kamera-Schwenks leere Landschaften gezeigt. Die Figuren und Orte tragan keine Namen. Sie scheinen auch keine Vergangenheit aufzuweisen. Die Personen brechen aus der Zivilisation auf in die existentielle "Abwesenheit“, ins imaginäre Zwischenreich. Sie folgen ihrer Sehnsucht, "im Unterwegssein zu Hause sein“ zu wollen-einem Motiv, das uns aus Handkes Werken und Wenders' Filmen bereits vertraut ist. Verbindungen und Bande bleiben lose geknüpft, und die Figuren führen kaum ein Gespräch miteinander. Wenn sie überhaupt einmal reden, entwickelt sich stets ein recht langer esoterischer Monolog. Handke zeichnet Landschaften im Detail auf, aber seine Menschen erscheinen seltsam und auffallend leblos. Die Erzählung "Die Abwesenheit“ liest sich wie ein Drehbuch, in dem Menschen sich gespenstisch vor den Kulissen bewegen. Überraschenderweise wechseln in der Mitte die Erzähltempora: Präteritum und Perfekt dominieren, und der in der ersten Hälfte objektive Er-Erzähler verlegt sich darauf, gleichzeitig als namenloses "wir“ auf die Vergangenheit zurückzublicken. Der Leser gewinnt den Eindruck, inmitten der Handlung sei plötzlich ein anonymer Narrator aufgetreten. Es ist bis zum Schluß der Erzählung nicht auszumachen, wer dieser Erzähler sein könnte, und die Geschichte an sich endet ohne jeden nennenswerten Höhepunkt. Die Reisenden haben schließlich weder etwas erreicht, noch etwas gefunden. Bei diesem Märchen handelt es sich um einen modernen, zeitgemäßen Entwicklungsroman, in dem die Hauptfigur kein festes Ziel verfolgt und sich auf der Reise kaum entwickelt oder herausbildet. Es geht hier nicht etwa darum, eine wechselvolle Geschichte zu erzählen, sondern alles scheint darauf ausgerichtet zu sein, leere, klare und labyrinthische Landschaften anzubieten, in denen der Leser von sich aus etwas zu finden vermag.

2 0 0 0 OA <ニュー・ジャーマン・シネマ>とは何だったか

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国立大学人文紀要. 第二類, 語学・文学 (ISSN:0513563X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.155-168, 1992-10-30

2 0 0 0 IR オーストリア映画史(3)1925年から1938年まで

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.369, pp.29-71, 2003-03

1920年代後半、オーストリアは不穏な空気に包まれていた。<赤いウィーン>といわれていた首都にかぎっていえば、巨大住居が計画的に建設されて住宅問題の解決に著しい進展があり、医療・教育施設も改善されて乳幼児の死亡率が大幅に低下するなど好ましい面も見られたが、27年ごろから反社会主義を掲げる<護国団>と社会主義を支持する<防衛同盟>というふたつの私設軍隊がたがいに勢力を拡大し、市街地で衝突を繰り返すようになっていた。衝突は多くの場合、前者が後者を挑発・襲撃するというかたちで始まり、特に後者の側に多くの死傷者が出ていたが、<護国団>が裁判所から厳しい処分を受けることはほとんどなかった。27年7月には、そういった<護国団>の殺人容疑者に対して無罪判決が下されたことに激怒した労働者が暴徒化し、鎮圧しようとした警官隊が発砲したために百人近い死者が出るという事件も起こった。

2 0 0 0 IR ビリー・ワイルダーの映画(2)

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.474, pp.1-26, 2011-09

よく知られているように,『麗しのサブリナ』(Sabrina, 1954)は『ローマの休日』(Roman Holiday, 1953)でアカデミー主演女優賞に輝き,世界的アイドルとなったばかりのオードリー・ヘプバーンを主役に据えたシンデレラ・ストーリーであり,ロマンティック・コメディーの傑作である。ヘプバーン演じるヒロインは,アメリカの大財閥ララビー家の運転手のひとり娘,サブリナ(実際の発音は「リー」にアクセントを置く「サブリーナ」)だ。彼女は幼いころからララビー家の次男,プレイボーイのデイヴィッド(ウィリアム・ホールデン)に思いを寄せていたが,その思いを告白することすらできなかった。しかし,パリでの料理修業を経て別人のように洗練された姿で帰ってきたサブリナに,デイヴィッドは夢中になる。

2 0 0 0 IR 皆川博子『伯林蝋人形館』をめぐって

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.451, pp.45-57, 2010-01

皆川博子『伯林蠟人形館』(文藝春秋、2006年、以下で引用をおこなう場合は頁数のみを記す)は、<1920年代のドイツ>にフォーカスを当てて書かれた長編である。直木賞作家であり、多彩なミステリー小説を執筆してきたことで知られる皆川は、ナチ時代前後のドイツおよび周辺諸国で物語が展開される耽美的な作品群を断続的に発表しており、『伯林蠟人形館』は、ドイツ南部にある<アーリア人の純潔を守ること>を目的に掲げた産院での悲劇をテーマとする『死の泉』(早川書房、1997)、ナチの幹部養成学校<ナポラ>で学んだ少年たちがたどる過酷な運命を鮮やかに描き分ける『総統の子ら』(集英社、2003)、シュレージェン地方にある僧院での人体実験とワルシャワでの少女監禁劇を中心とする狂気のドラマ『薔薇密室』(講談社、2004)に続く第四作目となる。

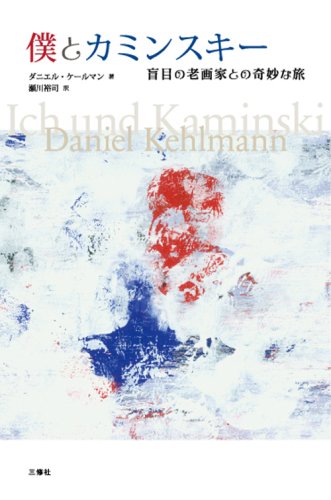

1 0 0 0 IR ふたりのエゴイストの戦い--ダニエル・ケールマン『僕とカミンスキー』をめぐって

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.444, pp.19-31, 2009-03

ダニエル・ケールマン『僕とカミンスキー』(Daniel Kehlmann:lch undKaminski.Suhrkamp Verlag,Frankfurt am Main)は、2003年にドイツで出版されるとただちに新聞雑誌で好意的に紹介され、ベストセラー・リスト上位に躍り出た。ドイツでもっとも有名な文芸評論家、毒舌で知られるマルセル・ライヒ=ラニッキがZDFの「Lesen!」で「私はケールマンを絶対的に推薦する。素晴らしい知性、観察の才能、それに何という台詞の多彩さだろうか!」と賞賛し、マルティン・クールボルトが「フランクフルター・ルントシャウ」で「近年のドイツ小説で、これほど笑える作品は絶えて久しかった」と評したのをはじめ、圧倒的な賛辞に包まれた同作品は、これまでにドイツ国内で18万部の売り上げを記録しているだけでなく、26ヶ国語に翻訳され、若き才能としてのダニエル・ケールマンの名を世界に知らしめた記念碑的作品である。

1 0 0 0 僕とカミンスキー : 盲目の老画家との奇妙な旅

- 著者

- ダニエル・ケールマン著 瀬川裕司訳

- 出版者

- 三修社

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 IR エルンスト・ルービチュの映画芸術(2)

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.395, pp.75-95, 2005-03

主演・監督作『シューパラスト・ピンクス』で成功を収めたのち、エルンスト・ルービチュは映画監督、映画俳優および舞台俳優として順調な進路を歩んでいく。1922年末にハリウッドに向けてドイツを発つまでのあいだに、彼は『シューパラスト・ピンクス』の作品世界をさらに発展させた一連の喜劇映画と、それらとはかなり毛色の異なる歴史大作とを次々に発表して世界的な注目を集めることになるが、ここではまず現存する喜劇映画に対象をしぼって彼の映画監督としての成長過程を観察することにしたい。1.『陽気な監獄』(1917)<ストーリー>自宅で朝食をとっていたアリーツェは、昨夜外出していた夫アレックスの姿が見あたらないことに気づき、女中のミツィと豪邸を捜し回る。

1 0 0 0 IR ハンス・ツィシュラー『カフカ,映画に行く』をめぐって (小特集 ドイツ文学)

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.315, pp.1-19, 1999-01

ハンス・ツィシュラーの著書『カフカ、映画に行く』は、1996年にまずフランス語版が出されたのちにオリジナルのドイツ語版が出版された。カフカ文学に対する新しいアプローチとして文学界・映画界そのほか各方面からの注目を集めた同書は、年末には国内外のいくつかの賞を受けるなど高い評価を受けている。筆者は、1997年9月にベルリンで著者に長時間のインタヴューをする機会に恵まれた。以下本稿では、そのさいに彼自身から聞くことができた言葉を含めて、その書物で明らかにされた、20世紀を代表する作家と映画との関わりについて書いてみたい。著者のハンス・ツィシュラーは、俳優として世界的にその名を知られている。ミュンヒェン大学在学中に若き日のヴィム・ヴェンダースの自主映画作品へ主演したことから始まったそのキャリアは、舞台・テレビ映画・劇場映画とまことに多彩かつ華麗なものだが、ドイツでの彼が文筆家としても著名な存在であることは、国外ではほとんど知られていなかった。

1 0 0 0 IR ビリー・ワイルダーの映画(3)

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.490, pp.73-107, 2013-01

本稿では『ねえ!キスしてよ』(Kiss Me,Stupid,1964年)を検討してみたい。ほかのワイルダー監督作に比較すると物語のスケールがかなり小さいこのフィルムは,一種の売春もしくは配偶者の交換が大きなテーマとなっているせいで公序良俗に反しているという批判を受け,興業的にもあまり成功しなかった。しかし,ここでもワイルダーは,冷静に考えると〈ありえない〉と思われる数々の設定を仕掛けておきながら物語をスムーズに展開し,打算と真実の感情が厳しくせめぎ合うドラマをみごとに展開し,ほかにないほろ苦い味のあるコメディーをつくり上げている。この映画はご覧になっている方が少ないと思われ,またのちの分析を理解しやすいものとするため,最初に全体のあらすじを提示したあとで細部を見ていきたい。

1 0 0 0 IR オーストリア映画史(1)最初期から第一次世界大戦まで

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.354, pp.85-100, 2002-03

オーストリアではじめて映画が有料公開されたのは、1896年3月27日、ウィーン一区ケルントナー通り49番地でのことである。パリのグラン・カフェでリュミエール兄弟がシネマトグラフを発表したのは、前年の12月だった。三ヶ月後、兄弟は自社の上映装置とフィルムをもたせて、部下のウジェーヌ・デュポンをウィーンに派遣した。上映は午前10時から夜の8時までノンストップでおこなわれた。料金は50クロイツェル、映写されたのは「パリのコンコルド広場」「鉄道」「海」等の今日でもよく知られている短編である。デュポンらはウィーン到着後、フランス大使館や各種教育機関等で何度も試写をおこなった末に、ようやくその場所での上映許可を得たのだった。

1 0 0 0 IR レーニ・リーフェンシュタール『意志の勝利』

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.322, pp.63-130, 1999-03

レーニ・リーフェンシュタールによる1934年ナチ党大会の記録映画『意志の勝利』は、その監督の名前に決定的な負の刻印を押した<呪われた映画>として名高い。その作品は今日でもドイツでは一般的上映を禁じられているが、他方ではその力強さ、抗しがたい魅力を指摘する声も絶えない、映画史上最大の問題作のひとつといえる。以下では私たちは、まずそれがどのように撮影・編集された映画であるかという検討から入ることにしよう。映画の全体は、以下のような20のシークエンスから構成されている。じっさいの党大会の行事は、ヒトラーがニュルンベルクに到着した9月4日から10日の閉幕まで、計七日間にわたっておこなわれたが、映画ではそれが五日として表現されている。

1 0 0 0 IR エルンスト・ルービチュの映画芸術(1)

- 著者

- 瀬川 裕司

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- no.384, pp.93-111, 2004-03

ドイツ・アメリカ映画の歴史に偉大な足跡を残したエルンスト・ルーピチュは、1892年1月29日、ジーモン(ジムヒャ)およびアンナ・ルーピチュというユダヤ人夫妻の次男としてベルリンに生まれた。まだドイツに皇帝が君臨していた時代のことで、その皇帝、ヴィルヘルム二世が33歳の誕生日を迎えた二日後にエルンストはこの世に生を受けたのだった。当時のルーピチュ一家はロートリンガー・シュトラーセ82a番地に居を構えていたが、一年後にはシェーンハウザー・アレー183番地へに引っ越した。同じ年にベルリンに生まれた<ユダヤ系ドイツ人>として私たちが思い出さずにはいられないのは、ヴァルター・ベンヤミンであろう。ゴージャスな雰囲気のなかで展開される<洗練された喜劇>の監督としてハリウッドで成功を収めるルーピチュと、孤高の思想家として知られ、悲劇的な最期を迎えるペンヤミンとがまったくの同時代人であり、同じ都市で幼年期を過ごしているという事実には、多くの人々にとってむしろ意外に感じられる部分があるかもしれない。