21 0 0 0 OA 腎機能低下患者における薬物暴露量変化と腎排泄寄与率の関係の網羅的解析

- 著者

- 山田 麻衣子 大野 能之 樋坂 章博 山口 諒 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.11, pp.660-667, 2013-11-10 (Released:2014-11-10)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

We investigated the relationships between the renal excretion ratio (RR) and changes in drug exposure in patients with renal dysfunction (RD), to examine the usefulness of RR in determining the optimal dosage for patients with renal dysfunction.The area under the plasma concentration time curve ratios (AUC ratios: AUCRs = AUCRD/AUCNormal) of 52 out of 70 drugs was observed within 67-150% of the theoretical values calculated by the Giusti-Hayton method using the RR value. It was confirmed that the RR is useful for determining the optimal dosage of extensively renally excreted drugs for patients with RD. However, it should be noted that the AUCRs were more than 150 % of the theoretical value for some orally administrated drugs that are excreted renally but less extensively. Especially, for substrates of OATP1B1 or OATP1B3, the AUCRs of four out of five drugs were more than 150%. Substrates of metabolizing enzymes and other transporters showed less relevance in this regard.

6 0 0 0 医療現場における薬物相互作用へのかかわり方(1)

- 著者

- 大野 能之 樋坂 章博 岩本 卓也 木村 丈司 百 賢二 米澤 淳 伊藤 清美

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.11, pp.537-545, 2018-11-10 (Released:2019-11-10)

- 参考文献数

- 11

The first academic subcommittee of the Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences has a plan to create a guide on how to manage drug interactions in clinical settings. This review describes the information that forms the basis of the guide. This article, part (1), reports the results of a questionnaire on the content of the guide and also describes how to evaluate and manage drug interactions in clinical settings. The contents of the ʻDrug Interaction Guideline for Drug Development and Labeling Recommendationsʼ, the new Japanese guideline, are also described. It is important also in clinical practice to appropriately evaluate and manage drug interactions based on a sufficient understanding of the new guideline and related information.

4 0 0 0 OA 医療現場における薬物相互作用へのかかわり方(2)

- 著者

- 木村 丈司 岩本 卓也 大野 能之 樋坂 章博 百 賢二 米澤 淳 伊藤 清美

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.11, pp.546-558, 2018-11-10 (Released:2019-11-10)

- 参考文献数

- 44

The first academic subcommittee of the Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences has a plan to create a guide on how to manage drug interactions in clinical settings. This review describes the information that forms the basis of the guide. This article, part (2), summarizes the practice reports on managing drug interactions in clinical settings, their problems, and the proper concepts of drug interactions in patients with special background. Each pharmacist is expected to enhance the literacy of drug interactions and manage them adequately, which will lead to the improvement of clinical outcomes.

3 0 0 0 OA 腎臓病患者への薬物投与設計の理論と実際

- 著者

- 大野 能之 樋坂 章博 山田 麻衣子 山本 武人 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会

- 雑誌

- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.119-130, 2012 (Released:2018-04-02)

- 参考文献数

- 29

腎機能障害時には、各薬剤の腎排泄寄与率を正しく把握しておく必要がある。腎排泄寄与率とは、全身クリアランスに対する腎のクリアランスの割合を指す。この時重要なのが、基本的には未変化体の尿中排泄率である。不活性の代謝物を含めた腎排泄率が高くても、活性本体の未変化体の排泄が少なければ、腎機能の低下は薬効にさほど影響しない。ただし、内服薬の場合は、投与された薬剤が全身循環する割合、すなわちバイオアベイラビリティを考慮し、補正しなければならない。その他、腎から排泄される代謝物に薬効や毒性がある場合は、腎機能に応じて投与量を調整する必要がある。また、特に血中濃度半減期が極端に長い薬剤の場合は、体内から排泄が終了するまで、十分時間をとって観察されたデータを用いるべきである。 腎機能障害がある場合に、そうでない場合と同程度の血中濃度を維持する方法としては、一回あたりの投与量の減量と、一回あたりの投与量の減量はせず投与間隔を延長をする方法の2つが考えられる。投与量の調整は比較的簡便である一方、薬剤によっては血中濃度が定常状態に達するまでに時間を要することが懸念される。このような場合、速やかな効果発現を求めるのであれば、治療初期は通常用量で使用し、血中濃度が治療濃度域に達した後に減量するなどの対応が必要になる。 投与間隔を調整する場合には、1 回の用量は変わらないため、血中濃度のピーク値は通常使用時と同程度まで上がり、投与間隔をあける分、トラフ値も同程度となる。しかし、高濃度または低濃度の時間が継続するため、効果や副作用の面から望ましくない場合もある。こうした長所、短所を理解したうえで、個々の薬剤及び患者ごとに適切な投与設計を行うことが重要である。

3 0 0 0 OA 6.薬物間相互作用の網羅的予測とマネージメント

- 著者

- 樋坂 章博

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.6, pp.495-500, 2013-11-30 (Released:2013-12-20)

- 参考文献数

- 9

3 0 0 0 OA 医療現場における薬物相互作用へのかかわり方(3)

- 著者

- 百 賢二 米澤 淳 岩本 卓也 大野 能之 木村 丈司 樋坂 章博 伊藤 清美

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.11, pp.559-567, 2018-11-10 (Released:2019-11-10)

- 参考文献数

- 31

The first academic subcommittee of the Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences has a plan to create a guide on how to manage drug interactions in clinical settings. This review describes the information that forms the basis of the guide. As evidence for drug interactions with various mechanisms has not been clarified for all combinations, each case needs to be managed based on knowledge of clinical pharmacology regarding drug interactions. This article, part (3), shows the examples of both experimental and surveillance studies on drug interactions and also summarizes the points that require consideration when conducting surveillance studies.The focus on drug interactions based on polypharmacy is increasing given that the number of elderly people continues to increase in Japan. Pharmacists are expected to contribute to the proper use of drugs through the assessment and performance of wet and dry studies.

1 0 0 0 OA クリアランス理論に基づく持続的腎代替療法(CRRT)施行時の薬物投与設計の考え方

- 著者

- 山本 武人 樋坂 章博 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会

- 雑誌

- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.3-19, 2014 (Released:2018-04-02)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3

持続的腎代替療法(CRRT)は、主に急性期病棟において循環動態が不安定な患者に導入されるが、CRRTにより治療上必要な薬物も除去され、血中濃度コントロールに難渋することも多い。そのため、CRRT導入患者に対しては慎重な投与設計が必要であるが、ガイドラインで推奨されている投与量は、限られたCRRT実施条件における検討に基づくものがほとんどである。そのため、施設毎・患者毎に実施条件が異なるCRRT導入患者に対して適切な投与設計を行うためには、CRRTによる薬物のクリアランス(CLCRRT)とCRRT実施条件の関連性を理解し、CRRT導入による全身クリアランス(CLtot)の変化を定量的に評価する必要がある。まず、CRRTによる小分子薬物の除去メカニズムは基本的には濾過と拡散であるが、アルブミンと結合した薬物は透析膜を透過できないことから、血漿中の非結合型薬物のみが除去の対象となる。従って、CLCRRTは薬物のタンパク非結合型分率とCRRT実施条件により理論的に推定可能であり、通常の実施条件(透析液流量と濾過量の合計が10~35 mL/min程度)であればクレアチニンクリアランス(CLcr)として10~35 mL/minに相当する。一方で、CRRT導入時の投与設計を行う上では薬物の未変化体尿中排泄率(Ae)も重要なパラメーターであると考えられる。すなわち、CRRT導入時の投与量としては、各種文献に示されているCLcrが10~50 mL/min相当の投与量を目安とするが、Aeの大きい腎排泄型薬物では、患者の腎機能が廃絶している場合にはCRRT実施条件の個人差がCRRT導入時のCLtotに与える影響が大きく、CRRT実施条件を考慮した投与設計が必要となる可能性がある。さらに、CRRT導入患者であっても初回投与量は腎機能正常者と同量とすること、CRRTは尿細管分泌や再吸収を代替できないため、それらの寄与の大きい薬物では予想外の薬物動態変化を示す可能性があることなどにも注意が必要である。本稿ではCRRT施行時のクリアランスの考え方について理論的背景を紹介した後、抗菌薬を例に臨床における投与設計への応用について解説する。

- 著者

- 伊禮 輔 柴田 侑裕 佐藤 洋美 樋坂 章博

- 雑誌

- 日本薬学会第142年会(名古屋)

- 巻号頁・発行日

- 2022-02-01

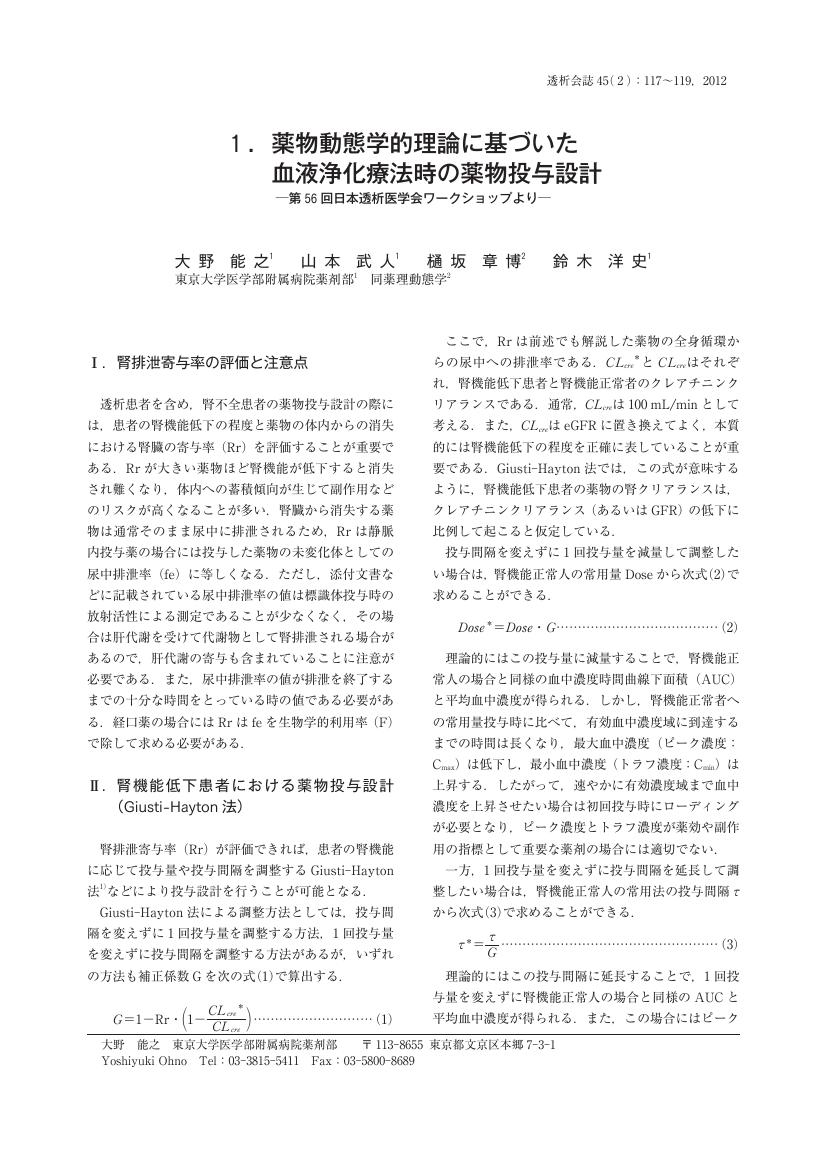

1 0 0 0 OA 1. 薬物動態学的理論に基づいた血液浄化療法時の薬物投与設計

- 著者

- 大野 能之 山本 武人 樋坂 章博 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.117-119, 2012-02-28 (Released:2012-02-29)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 臨床薬物相互作用のシミュレーションによる予測

- 著者

- 樋坂 章博

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.7, pp.664-668, 2014 (Released:2016-09-17)

- 参考文献数

- 8

予測は科学的知識に基づく最善の合理的な判断ではあるが,残念ながら経験によって十分に検証されたものとはいえない.ヒトの健康を預かる医療は,可能であれば観察された確かな証拠に基づくべきである.これは根拠に基づく医療(EBM)の根幹であり,その考え方が現在広く認められるに至った背景には,最善の知識で論理的に正しいと信じられた治療法であっても,実際には無効,ときには有害でさえあったとの苦い経験がある.遡るなら,古代中国の神農は薬草を選別するために必ず自ら摂取したと伝えられるが,身を賭してエビデンスを確認したからこそ,あれほど広く尊敬の念を人々から集めたに違いない.それほどまでに,医療にとっては実証こそが重要であり,それを予測で補うのは特別な場合に限られるべきである.ここでは薬物相互作用(drug-drug interaction:DDI)の予測を論ずるわけであるが,まず最初に予測には限界があり,適用は利点と欠点,効率性とリスクの判断から許容される場合に限られることを強調したい.それでは,臨床の場においてDDIの予測は,なぜ必要なのだろうか.その理由の第一は,DDIに関係する可能性のある薬剤が非常に多いことである.市場には2,000種を超える薬剤があり,この半数程度の体内動態の制御に代表的な薬物代謝酵素であるCYP3Aが関与するといわれる.一方で,処方機会が多い比較的強いCYP3Aの阻害薬および誘導薬は,数十のオーダーで存在し(私たちの過去の調査によると33剤であった),そうすると,ここで総当たりで数え上げるならば,数万もの相互作用を検証すべき薬剤の組み合せが存在することになる.これまでに実際に相互作用が臨床試験で検証された組み合せは,文献を数えても実は数百しかない.しかもDDIに関係する薬物代謝酵素はもちろんCYP3Aだけではない.EBMを強調するあまり,確認されたDDIのみしか認めないとすると,どうしても重大なリスクを見逃すことになる.DDIに関しては,EBMの基準を緩めないと破綻するのが明らかなのである.少し実例を挙げて見よう.ブロチゾラムとエプレレノンは両方ともCYP3Aで非常によく代謝を受ける薬剤であり,したがってその阻害薬と併用すると血中濃度が数倍に上昇する可能性があるので,十分な注意が必要である.ところが医薬品添付文書で併用に注意すべき薬剤として挙げられているのは,ブロチゾラムはイトラコナゾール,ミコナゾール,シメチジンであるのに対し,エプレレノンはイトラコナゾール,リトナビル,ネルフィナビルが禁忌に指定されているのに加えて,クラリスロマイシン,エリスロマイシン,フルコナゾール,サキナビル,塩酸ベラパミルとの併用に注意すべきとある.よく見ると,ここでは2つの典型的なCYP3Aの基質薬の間で,イトラコナゾールを除くと危ないとされる阻害薬が重複していない.相互作用の機構を論理的に思考すると,これは決してあり得ない.現状では,CYP3Aの阻害薬の統一的な基準がないことから生じた混乱といえる.残念ながら,このような曖昧さは現状の添付文書の注意喚起には随所に存在しており,それは実は日本だけの問題ではない.例えば日本,米国,欧州のラベリングを多くの薬剤で比較すると,相互作用の注意喚起の区分が国の間で異なる例は数割にものぼる.相互作用の注意喚起に関しては,統一的な基準やハーモナイゼーションを図る枠組みがどこにもないことが,このような事態の原因となっている.もちろん,これまでの添付文書の相互作用の注意喚起であっても,分かりやすく臨床的重要性が判断できるように,かなり注意深く作成されてはいる.例えば,1997年4月25日発出された薬安第59号によれば,記載様式は可能な限り表形式等にして分かりやすく,また種類(機序等)毎に相互作用を生じる薬剤名・薬効群名を挙げ,相互作用の内容(臨床症状・措置方法・機序・危険因子等)を簡潔に記載することとしている.エビデンスに基づき,可能な場合には重要な順番から記載するとの配慮がなされており,実際に現在の臨床において危険な相互作用を避けるためにかなり有用であったことは間違いない.しかし,相互作用の程度を科学的に予測することで,一定以上のリスクがあれば漏れなく記載するとの観点は,あまり考慮されなかったのが実情なのである.

1 0 0 0 OA レギュラトリーサイエンスにおけるモデリングとシミュレーションの役割

- 著者

- 樋坂 章博

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.146, no.4, pp.180-184, 2015 (Released:2015-12-10)

- 参考文献数

- 5

生体の機構を数学的に記述することで,その性質を予測し実際の治療に役立てるモデリングとシミュレーションの考え方は,創薬の成功確率を高め,同時に薬物治療の質を高めるための処方箋として強調されることが多い.一方で,生体の複雑性からモデリングによる予測が現実的にどこまで可能なのか,懐疑的な見方も少なくないと思われる.ここでは,そのようなモデリングの性質を整理するとともに,現在,モデリングが最も積極的に行われて一定の成果をあげている,薬物動態,特に薬物相互作用への適用の現状について解説する.薬物相互作用については米国FDAより2006年にレギュレーションとしてガイダンス案が示され,その中で多くのモデリング技術が実際に提示され,新薬申請パッケージの中でそれらが実行されることで,臨床における薬物相互作用の予測性,さらには網羅性が高まっている方向にある.そのような方法論を広げていく場合の課題についても考察したい.

- 著者

- 草間 真紀子 樋坂 章博 日比野 有美 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬物動態学会

- 雑誌

- 日本薬物動態学会年会講演要旨集 第21回日本薬物動態学会年会

- 巻号頁・発行日

- pp.229, 2006 (Released:2006-11-18)