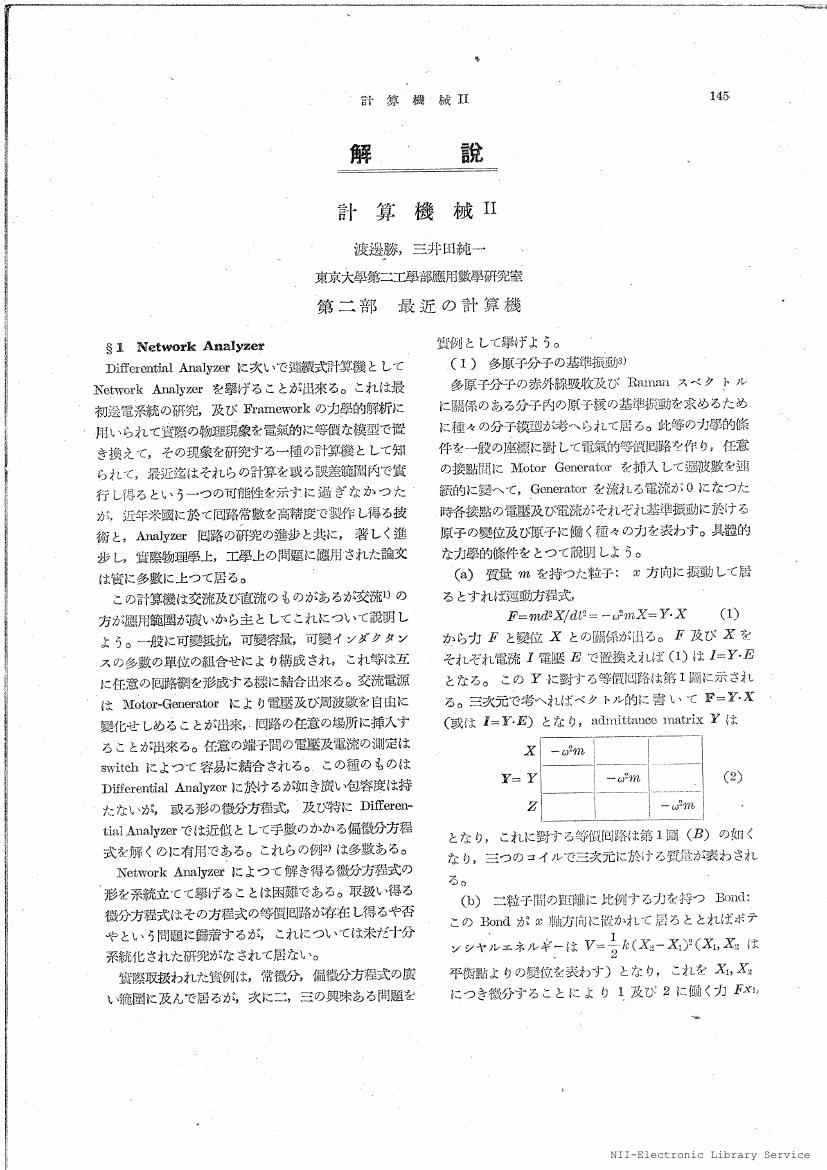

1 0 0 0 OA 計算機械 II

- 著者

- 渡邊 勝 三井田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.145-151, 1949-03-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 計算機械 I

- 著者

- 渡邊 勝 三井田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2-3, pp.85-93, 1950-01-20 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 トライポロジーの新しい展開

- 著者

- 河野 彰夫

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.579-585, 1988

世の中はレトロブームであるという。物理学の世界でもすでに研究し尽くされたと思われていた古めかしい分野が, 学問の展開につれて新しく見直されることがある. たとえば, ガラスや陶磁器のようにはるか紀元前から用いられてきた材料であったセラミックスも, 高温超伝導という"ころも"を被ることで, 一躍して最先端材料に変身してしまった. 本稿でとりあげる摩擦現象も, その一例かもしれない. いわゆるナノ・テクノロジーの進歩につれて, ある種の摩擦を伴う機械の巨視的運動に対し, 摩擦面に働く分子間力の性質そのものが直接的影響を及ぼすことが明らかになってきた. つまり, 摩擦現象を根源的に理解しようとすると分子間力の性質の解明が不可欠の要件になってきたのである.

1 0 0 0 OA 量子臨界現象―秩序と無秩序の狭間に現れる面白い物理

- 著者

- 堀田 貴嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.212-213, 2016-04-05 (Released:2016-06-03)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 地震予知はなぜ難しい?

- 著者

- 波多野 恭弘 会誌編集委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.9, pp.595, 2016-09-05 (Released:2017-01-09)

物理学70の不思議地震予知はなぜ難しい?

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, 2001

<p></p>

- 著者

- 飯塚 哲太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.463-466, 1994

<p>1993年6月に恩師小谷正雄先生が亡くなられた.その後10月に開かれた小谷研同窓会に出席した折に大野公男先生から本特集の原稿を書くようにとのご依頼を受けた.私は阪大基礎工学部で小谷研最後の助手として3年間先生のご指導を賜った.その前後に出版した論文を調べてみると,先生との共著論文が10報あり,内容はヘム蛋白質の電子状態など,生体物性に関するものである.既にヘモグロビンの機能(特にアロステリック効果)に関する小谷研の仕事については,阪大の森本さんが追悼文(生物物理33(1993)246)の中で触れていることもあり,ここでは生体物性に関する阪大時代の研究に重点を置くことにする.ただし個人的見解なども多少加わることをお許し頂きたい.</p>

1 0 0 0 OA 此岸と彼岸の間で

- 著者

- 小田垣 孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.10, pp.729-730, 2018-10-05 (Released:2019-05-17)

談話室此岸と彼岸の間で

1 0 0 0 偏光変調型軟X線を用いた複素誘電率の直接測定

- 著者

- 久保田 雄也 赤井 久純 平田 靖透 松田 巌

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.9, pp.646-651, 2019

<p>磁性は自然科学で長年注目されてきた研究分野であり,さらにその技術応用は現代社会においてなくてはならないものとなっている.実験研究においては光をプローブとし,磁気光学効果を介して固体の磁性を調べる手法が19世紀より広く用いられている.さらに,多種元素を組み合わせた接合界面や超格子薄膜などがスピントロニクスの研究分野で近年注目を集めている背景を受け,吸収端での元素選択性と共鳴現象を利用した軟X線領域の磁気光学効果が,それら埋もれた磁性層を調べる有用な手法として期待されている.しかし,これまで軟X線領域で行われてきた研究では,磁気光学効果の一部である磁気円二色性(magnetic circular dichroism, MCD)にしか着目できておらず,もう一つの磁性パラメータである磁気旋光性も観測できる新しい測定手法と包括的な議論が求められている.</p><p>別の磁気光学効果として,可視光領域で発展してきた磁気光学カー効果(magneto-optical Kerr effect, MOKE)がある.MOKEとは右図にあるように,直線偏光の光を磁性体に照射したとき,反射光がMCDにより楕円偏光となり,さらに偏光角が磁気旋光性により変化する現象である.このときの偏光角の変化分をカー回転角といい,楕円偏光の楕円率とともに磁性情報を持つ.これら二つの物理量を測定するため,入射光の偏光を連続的に変調させる光学遅延変調法が利用されてきた.このMOKEにおいて入射光の波長を軟X線領域の磁性元素の吸収端に合わせることで,元素選択性を付加できるとともに,共鳴効果により可視光を用いるよりも巨大なカー回転角を観測でき,高精度な測定が可能であることが最近わかってきた.しかし,これまでの共鳴MOKE測定では偏光変調が可能な軟X線光源が存在しなかったため,主にカー回転角にのみ注目し,楕円率は比較的測定が困難であった.</p><p>以上の背景を受け,両者が測定可能な軟X線領域の手法として,分割型クロスアンジュレータの特性を活かした連続型偏光変調軟X線磁気分光法の開発を目指し,世界で初めてその実現に至った.分割型クロスアンジュレータに含まれる電磁石移相器へ周波数<i>ν</i>の交流電流を加えると,左右の円偏光が<i>ν</i>で連続的に切り換わるような偏光変調光源を実現できる.その光源を磁性体に入射すると,楕円率が<i>ν</i>成分として,カー回転角が2<i>ν</i>成分として得られ,ロックイン手法と組み合わせることでカー回転角と楕円率を同時にかつ精密に測定できる.この光学遅延変調法共鳴MOKEをFeナノ薄膜に対して実施し,高効率なカー回転角と楕円率の同時測定が軟X線領域において成功した.さらに,カー回転角と楕円率が同時測定可能ということは物質固有の誘電率テンソルの非対角項を完全に決定でき,物質中の電子構造や光学遷移を考察できる.実際にこのFeナノ薄膜に対するMOKE測定で得られた結果から,磁性情報を持つ誘電率テンソルの非対角項を実部虚部ともに完全に決定でき,第一原理計算による理論値と良い一致を示すことができた.</p><p>本研究において,元素選択性,バルク敏感,高感度,誘電率の決定というメリットを持ち,物質評価や理論計算に非常に有用な測定手法の開発に成功したと言える.今後,希薄磁性体や埋もれた磁性体を対象としたさらなる研究展開が期待できる.</p>

1 0 0 0 OA 反強磁性は超伝導を誘起できるか? UPd2Al3における磁気励起子媒介超伝導

- 著者

- 佐藤 憲昭 阿曽 尚文 三宅 和正

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.192-195, 2002-03-05 (Released:2011-02-09)

- 参考文献数

- 14

超伝導体における遍歴電子は引力相互作用によって互いに束縛されクーパー対を形成している. 通常の超伝導体でグルー (接着剤) の役割を果たしている準粒子はフォノンであるが, 磁気秩序と超伝導が共存する不思議な化合物であるUPd2Al3におけるグルーは一体何であろうか? 本稿では磁気励起子と呼ばれる磁気モーメントの集団運動が超伝導引力を媒介していることを示す.

1 0 0 0 はやぶさ試料分析――報道では伝えられない苦労と技術

- 著者

- 上椙 真之

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.11, pp.752-758, 2019

<p>小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還して,大きな話題になってから,9年がたった.当時は地球に帰還したこと,そしてサンプルカプセルの中に,確かに小惑星イトカワの粒子が入っていたことは非常に大きなニュースとしてクローズアップされた.この時,わずか数10 μmの粒子の分析を通して,小惑星イトカワの母天体の大破壊や,さらにそれ以前の履歴,また,小惑星の進化の果ての未来像までもが,初期分析と呼ばれる試料分析の結果から得られ,帰還からわずか1年以内に報告されている.この迅速な分析・成果公表の影には,人類史上初の小惑星から直接採取されたサンプルをどう扱い,どう分析するか,という問題に対する挑戦が存在した.100 μmに満たない微小な粒子,たった40個を,電子顕微鏡観察に始まり,X線を用いた非破壊分析,試料加工,元素質量分析や透過電子顕微鏡観察など,最先端の分析装置を連続して適用し,最大限の情報を取得する.こういった最先端の技術を使って試料を分析する際に,必ず問題になるのが試料の装置へのマウントである.このマウントの仕方一つで分析の精度が決まるため,試料の前処理は実際の分析装置の操作以上に重要になる.そして複数の装置を一つの試料に対して連続的に適用する場合,試料をそれぞれの装置に適した形にマウントする必要があるため,試料をホルダからホルダに移動する必要がある.この際に,試料が汚染されたり,破壊,あるいは紛失といったトラブルが頻発する.「はやぶさ」帰還試料の分析では,過去の知見を活かし,樹脂を利用した試料ハンドリングを行って,迅速な成果公表に成功した.その一方で,多くの試料に対して,汚染源となる地球大気を遮断した分析ができなかったという,大きな課題を残すことになった.</p><p>2019年2月に「はやぶさ」の後継機,「はやぶさ2」が小惑星リュウグウへのタッチダウンに成功するという快挙を成し遂げた.小惑星リュウグウは,「はやぶさ」のターゲット天体であった小惑星イトカワと違い,水や有機物を多く含んでいる可能性が高い.このため,生命の起源に関する情報が得られることが期待されている.しかし,このために,地上の汚染の影響を受けやすく,試料を分析する際に大気遮断が必須となり,樹脂を使うこともできない.地上では,「はやぶさ」の経験を受けて,「はやぶさ2」帰還試料分析におけるこれらの課題に対する対応・検討が急ピッチで進められている.</p><p>科学の世界ではtrial and errorの過程を成果公表でつぶさに語ることは無く,最終結果を成果として発表することが通例である.しかし,「はやぶさ」帰還試料の分析の際の大気遮断の失敗,試料ハンドリング時における事故,トラブルによる試料の破壊や紛失,有機物粒子の分析において分析と並行して技術開発を行ったことによる,成果公表の大幅な遅れなど,失敗談や挫折にこそ,今後の技術発展の基礎となる重要な要素が多く含まれる.これらの経験が今後の科学の発展の一助になれば幸いである.</p>

1 0 0 0 OA 日本学術会議の改革問題

- 著者

- 久保 亮五

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.9, pp.722-725, 1982-09-05 (Released:2020-06-01)

1 0 0 0 OA 学術会議の改革

- 著者

- 江沢 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.669-672, 2002-09-05 (Released:2019-04-05)

- 参考文献数

- 23

1 0 0 0 OA 廣重 徹『物理学史I,II』出版50年にあたって―廣重の物理学史研究をたどる―

- 著者

- 西尾 成子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.585-587, 2018-08-05 (Released:2019-03-12)

- 参考文献数

- 10

歴史の小径廣重 徹『物理学史I,II』出版50年にあたって―廣重の物理学史研究をたどる―

1 0 0 0 OA KAMIOKANDEのこと

- 著者

- 小柴 昌俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.332-336, 1996-05-05 (Released:2008-04-14)

早いもので日本物理学会が独立してから50年になるそうで, 振り返ってみると私が第一高等学校の理科甲類一年だったのですから, スケールは勿論違いますが, 苦楽を共にしてきたような気がします. この50年をふりかえる特別企画のなかで, 唯一つの単独実験としてKAMIOKANDEが取り上げられたことは, この実験に関与した総ての人々にとって大きな名誉と喜びです. それではKAMIOKANDEは何を達成したのでしょうか? 以下に他の分野の方々にもご理解いただけるように述べてみたいと思います. まず挙げるべきは「ニュートリノ天体物理学観測の創始」であると, 国内外で認められています. 透過力がきわめて大きい素粒子ニュートリノが星の生涯で果たしているであろう役割については早くから知られており, 天体からのニュートリノを観測することの重要性も指摘されていました. 米国では20年以上も前から地下深い所に37CIを含む多量の液体検出器を設置し, 太陽から降り注いでいる筈のニュートリノが37CIを37Arに変換したのを月に一度位の割合で抽出し検出する方法で観測をつづけ, 太陽からの電子ニュートリノは理論値の三分の一くらいしかないという結果を報告しています. しかしこのような放射化学的方法では入射したニュートリノの到来時刻, 到来方向は不明ですし, またエネルギースペクトルもわかりません. Keplerの昔から天文観測には到来信号の時刻と方向を知ることが不可欠です. また天体物理的観測, たとえば表面の温度や元素比, には更に信号のエネルギースペクトルを知らなければなりません. KAMIOKANDEはこれら三つの条件をみたす方式で天体からのニュートリノを観測したので, ニュートリノ天体物理学観測を創始したとされているわけですが, この実験がどのようにしてはじまったか, また透過力が極めて大きく, レンズも反射鏡も遮蔽も使えない天体ニュートリノの観測をどのようにして達成したかに入りましょう.

1 0 0 0 OA 物理に魅せられて

- 著者

- 小柴 昌俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.3-5, 1988-01-05 (Released:2020-04-15)

1 0 0 0 OA 科学読物の現在 : 近年の動向と未来への願い

- 著者

- 田沼 祥子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.837-840, 1994-10-05 (Released:2019-10-25)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 実験家から見た計算物理学 (<特集> 物性における計算物理)

- 著者

- 長谷田 泰一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.11, pp.897-906, 1985-11-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 29

計算物理実験とはどんな実験なのか, これ迄, 現実の時間空間の中で現実の物質を対象に実験をしてきた一人の実験家があらためて考え直してみた感想と意見と提案が述べてある. 計算物理実験は仮想的な系についての実験を可能にするわけで, この事は物理学の中で実験も理論も何が目標であるのかを問い直されることになる. いずれも自然の論理構造の新しい発見が目標なのであって, その為にそれぞれはどのように役目を分担しているのか. 研究課題の具体的な分類学を試みてある. また温度バルクハウゼン効果と名付けている未解決の現象についての本当の実験と計算機シミュレーションを平行して行い, 相互比較の中から計算物理実験の今後の方向を探ってみる.

1 0 0 0 OA 非断熱遷移理論の新展開

- 著者

- 中村 宏樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.11, pp.829-834, 1996-11-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

非断熱遷移は物理・化学・生物の様々な分野で顔を出す状態変化あるいは相変化の重要な基本メカニズムの一つである. その理論的研究は1932年のLandau, Zener, Stueckclbergによる先駆的仕事以来長い歴史を持つが, 多くの未解決な問題が残されたままであった. 最近我々は, 60有余年にして初めてこれら未解決な問題を解決するとともに, 実用上便利でコンパクトな諸公式を導出することに成功した. 例えば, 有名なLandau-Zener公式と同程度に簡単でありながら, それより遥かに精度の良い公式が求められた. しかも, 新しい定性的現象も見出されており, 将来この新理論は各種非断熱遷移現象の解明に大いに役立てられるものと期待される.

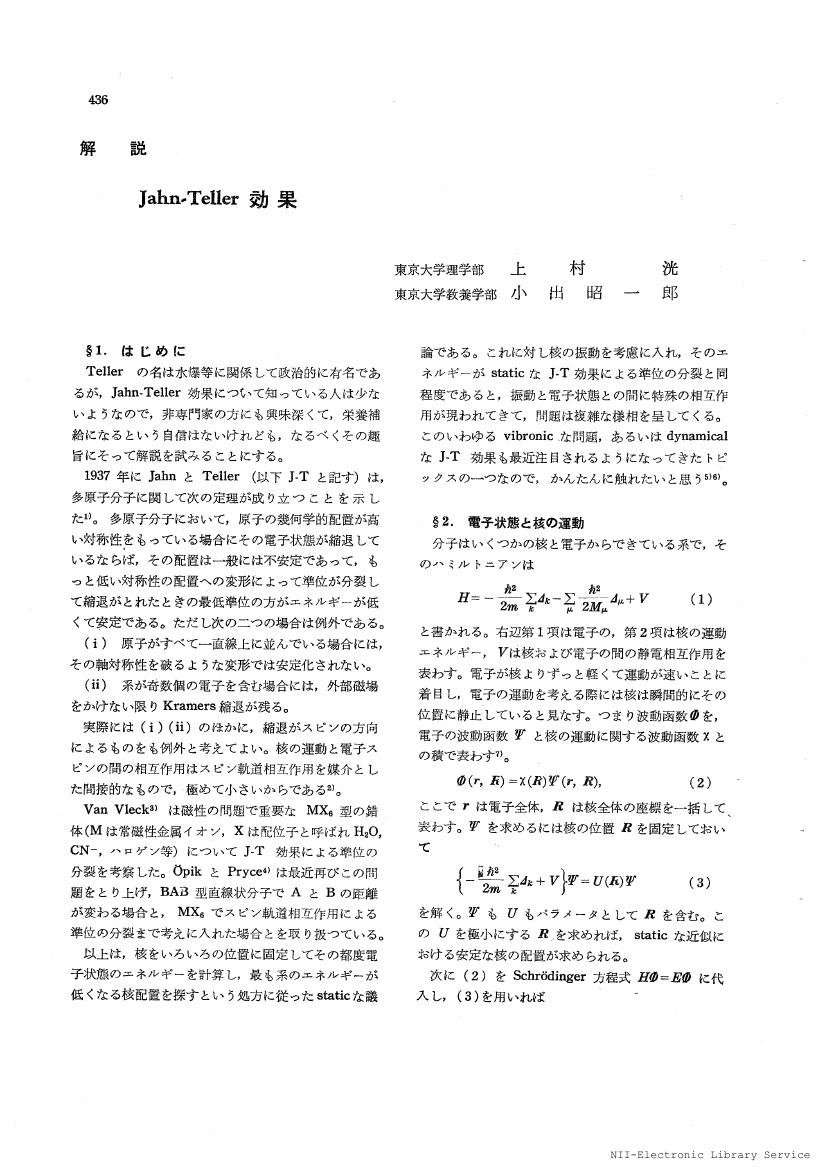

1 0 0 0 OA Jahn-Teller効果

- 著者

- 上村 洸 小出 昭一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.436-446, 1961-07-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 17