1 0 0 0 OA カオス, 周期点, エントロピー : 一次元力学系のエルゴード理論

- 著者

- 高橋 陽一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.149-161, 1980-02-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 21

微分方程式は, 古典力学と共に誕生した. その対象はケプラーの法則のような「秩序」であると信じられてきた. しかし, 微分方程式は自然現象を忠実に描写する, 極めて良い道具であり, 例えば, 乱流をも記述してしまっていた. さらに, 差分方程式は複雑で微分方程式は単純であるという神話も, 自由度1, 2の世界のものであり, 統計力学のレジームに入る, 乱流のようなカオティックな現象も自由度有限の世界で既に現れている自然な現象である. ここでは, 最も簡単な一次元変換について, 統計力学的な定式化に向けての, 数学的, 即ち, 愚直な試みを述べる.

- 著者

- 高山 一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.9, pp.714-715, 2000-09-05 (Released:2019-04-26)

1 0 0 0 OA 大質量ブラックホールの形成過程

- 著者

- 牧野 淳一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.330-336, 2002-05-05 (Released:2011-02-09)

- 参考文献数

- 15

最近になってM82銀河の中心近くに太陽質量の1,000倍程度の「中間質量」ブラックホールが見つかった. これまでは太陽質量の100から100万倍の間のブラックホールは全く見つかっていなかった. M82での発見はブラックホール, 特に多くの銀河の中心にあると思われる太陽質量の100万倍を超える大質量ブラックホールの形成過程に対する我々の理解を大きく変えるものである. この解説では, 大質量ブラックホールの形成過程に対する, 上の発見をふまえた新しいシナリオを紹介する. 我々はこれがブラックホール形成シナリオの「決定版」になる可能性は十分にあると考えている.

1 0 0 0 OA ビッグサイエンスに関わる科学者の社会的責任

- 著者

- 長谷川 晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.342-344, 2002-05-05 (Released:2011-02-09)

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 熱平衡状態とはなにか?

- 著者

- 田崎 晴明 会誌編集委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.5, 2017-01-05 (Released:2017-12-28)

物理学70の不思議熱平衡状態とはなにか?

1 0 0 0 OA 今井功先生の御逝去を悼む

- 著者

- 巽 友正

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.12, pp.904, 2004-12-05 (Released:2019-02-15)

1 0 0 0 単一分子の表面増強ラマン散乱

- 著者

- 金子 哲 木口 学

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.5, pp.328-333, 2017

<p>単一分子の状態を調べ,動かし,利用することはナノテクノロジーの究極の目的である.現在までにSTMをはじめとする様々な単分子計測,操作技術が開発されてきた.しかし,室温で物性・機能が発現している単分子をそのまま観測することは今でも困難である.我々は,室温で単分子を計測できる手法として表面増強ラマン散乱(SERS)に注目している.SERSは金属ナノ構造体に形成される光増強場を利用した高感度の振動分光である.波長より小さなサイズの金属ナノ構造体に光を照射すると,電子の集団励起であるプラズモンが励起される.ここで金属ナノ構造体の間隔を狭めると,プラズモン同士が相互作用するようになり,構造体の間に極めて強い電場が増強されるようになる.ラマン散乱は光の入射と出射が関わる過程で,いずれの過程でも光が強められ,また光の強度は電場強度の2乗に比例するので,SERSの信号強度は電場増強率の4乗に比例する.SERSではこの電場増強効果に加え,金属と分子の相互作用に由来する化学効果により,最終的にラマン信号は10<sup>14</sup>倍も増強されることになる.ここまで増強率が大きくなると単分子のSERSが計測可能である.1997年に実際に単一色素分子のSERS計測が報告された.最近では単分子の光化学反応などの研究にも単分子のSERSが用いられている.またSERSは単分子に限らず高感度センサとして,医療分野などでも応用されるなど幅広く利用されている.このようにSERSによる分子検出は実用段階に達しているが,未だ大きな課題がある.SERSにより分子の存在,そして分子構造は知ることが可能になった.しかし,SERSを計測している分子の電子状態,そして金属表面への吸着状態を知ることはできていない.関連して金属と分子の相互作用の大きさを定量的に評価することが難しく,化学効果については不明な点が多い.</p><p>本研究ではこれら単分子SERSの課題解決にむけ,単分子の構造,電子状態,吸着状態など単分子の情報すべてを同時に与える計測法に関する我々の研究成果について紹介する.これまで観測することができなかった単分子の電子状態,吸着状態を明らかにするため,我々は金属電極に単分子を架橋させた単分子接合について,SERSと電気計測の同時計測を行った.単分子接合の電流–電圧( <i>I</i>–<i>V</i>)特性は,金属と分子の波動関数の重なり,エネルギー差など,界面構造に依存する情報を与える.これらの情報をもとに分子の吸着状態,電子状態を決定した.さらにSERSと電気特性から得られる電子状態,界面状態を組み合わせることで新たな知見も得た.具体的には,特定の分子の吸着状態でのみSERSが観測されること,そして金属と分子の波動関数の重なりのべき乗に比例してSERS強度が増大することである.特定の吸着構造でSERSが検出されたことは,逆に言えばSERSが観測された分子の吸着構造は一意に決まり,特定の吸着構造を選び出すことができることを意味する.そして,電気計測から求めた金属と分子の波動関数の重なりと光学計測から求めたSERS強度に相関が観測されたことは,電気物性と光学物性を実験的に結び付けたことになる.</p>

1 0 0 0 OA Niels Bohr の物理と方法

- 著者

- 高林 武彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.9, pp.662-675, 1985-09-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 39

Niels Bohr は今世紀物理学の巨人として Einstein と並べられまた対比される. 彼は原子物理学の父であると同時に対応原理と相補性の提唱者でもある. これらの原理は Einstein の相対性原理の場合のようなスッパリとした明快さはなくいくらか曖昧さを許さねばならないようなものであるが, ミクロの物理学の方法論・認識論において指導的な役割を果たしてきた. Bohr の生涯の研究はその人間を刻印するような独自の連続性と coherence と深さをもっており, みだりに分断できない. 以下ではその径路をたどりながらその業績の意義と方法の特徴を具体的に考察し, その全体像にせまりたい. そこでは彼が幾多の英才たちとのきびしい討論の中で物理をおし進めていった経緯や, また彼の方法が成功しなかった局面などにもおのずからたち入ることになる. Bohr の論文はとかく長くなりがちであったが, この拙文もいきおい長くなる惧れがある. しかしなるべく簡単に書くよう心掛けよう.

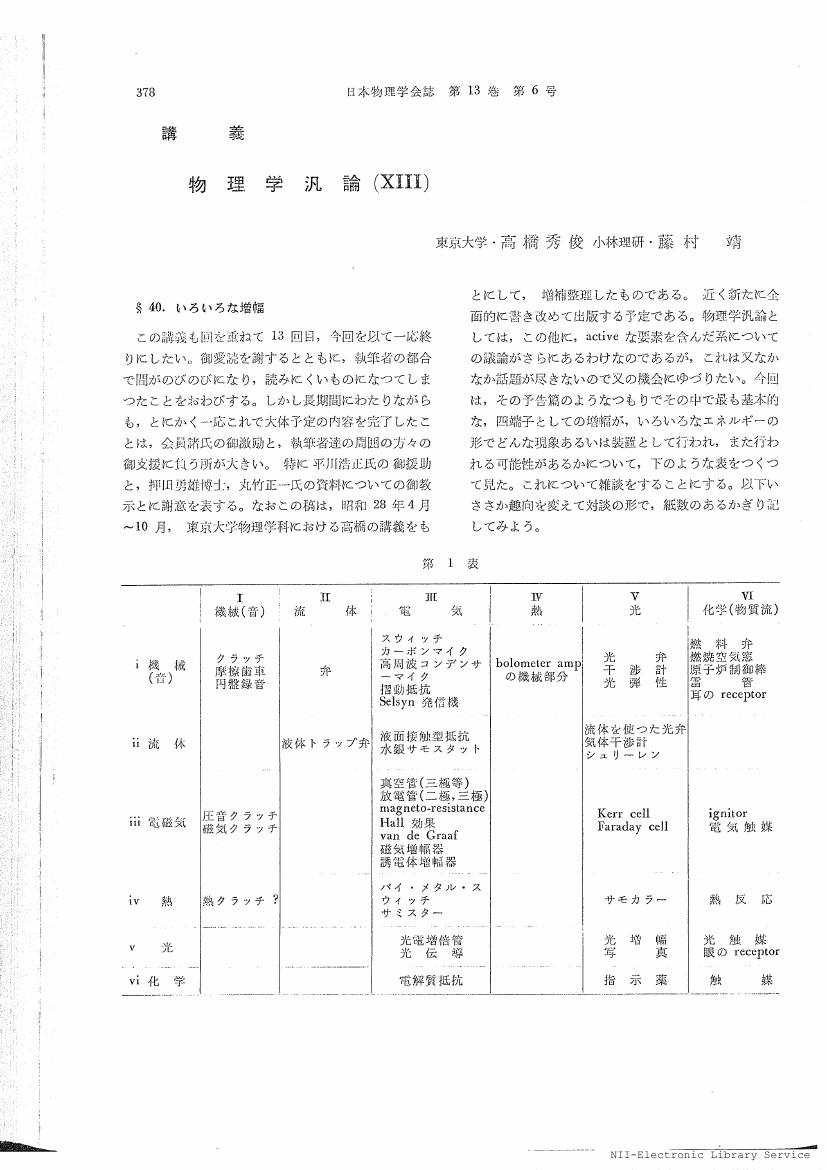

1 0 0 0 OA 物理学汎論(XIII)

- 著者

- 高橋 秀俊 藤村 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.378-385, 1958-06-05 (Released:2008-04-14)

1 0 0 0 OA ノンスタンダード・アナリシスと物理学 : 無限小概念の復活

- 著者

- 小澤 正直

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.12, pp.945-951, 1988-12-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 5

現代論理学とも, 数理論理学とも呼ばれる数学基礎論は, 19世紀末に現れた数学の危機を救うために生まれた数学理論であり, 計算機科学がこの数学基礎論から派生したことはよく知られているが, 近年になって, 科学のもっとも基本的な問題にいくつかの応用が発見されるようになった. ノンスタンダード・アナリシスは, 数学基礎論のモデル論の応用として生まれ, 無限小概念の合理化というライプニッツ以来の問題を解決することに成功した. 無限小の合理化は, 単に微分積分学の書き直しにとどまらない, 奥行きの深いものであって, 新しい自然記述の方法を我々に解放したように思われる. 論理学と物理学の間に生まれつつある, この新しい接点を探ってみたい.

1 0 0 0 OA 核融合発電の限界と資源物理学

- 著者

- 槌田 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.12, pp.938-941, 1976-12-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

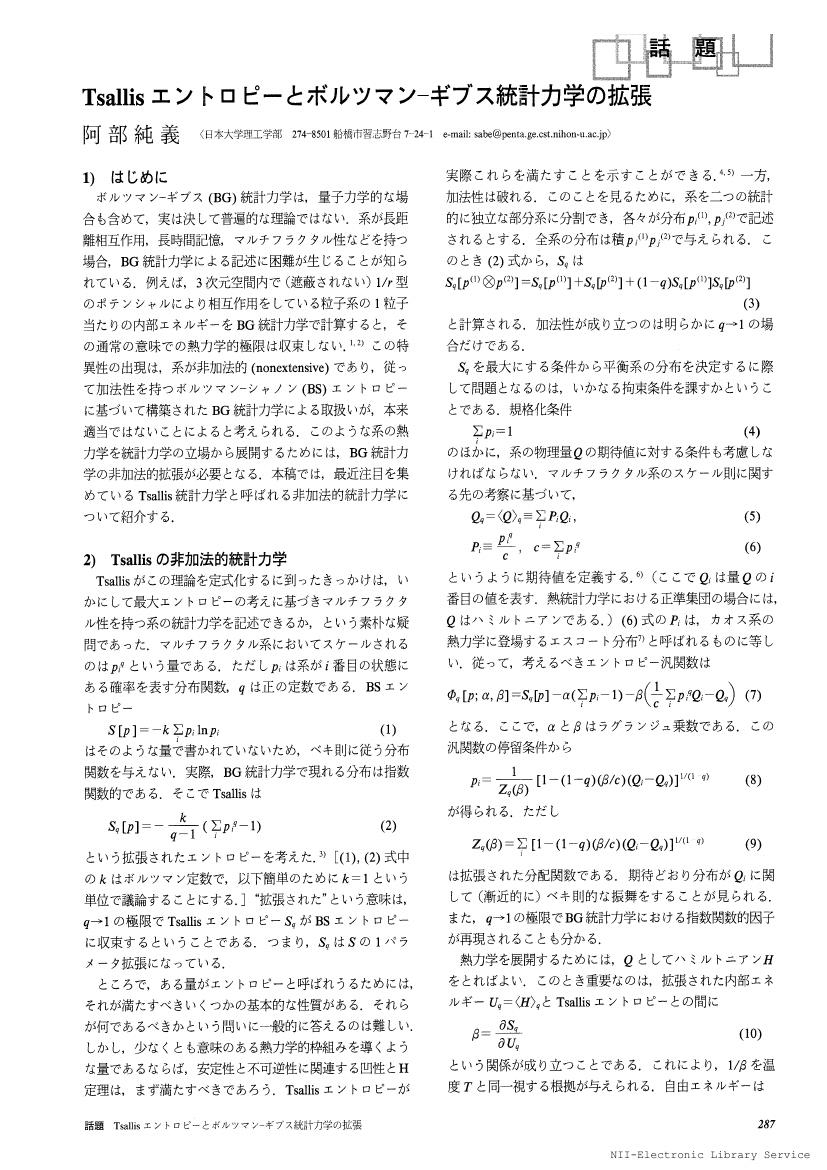

1 0 0 0 OA Tsallis エントロピーとボルツマン : ギブス統計力学の拡張

- 著者

- 阿部 純義

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.287-289, 1999-04-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 29

1 0 0 0 超伝導技術が切り拓く粒子加速器・素粒子物理実験のフロンティア

- 著者

- 山本 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.167-177, 2017

<p>超伝導技術は高エネルギー粒子加速器・素粒子物理実験フロンティアを支える基盤技術の役割を担っている.高性能・高精度な電磁場を,限りあるエネルギー資源・環境のもとで提供し,エネルギーフロンティア粒子加速器,物理実験の実現に本質的な役割を果たしている.粒子加速器における磁場利用では,超伝導技術によってコイルの電流密度を高め,高磁場磁石を実現する.高周波電場による加速では,電力効率を高めつつ高輝度化を実現する.物理実験における磁場利用では,超伝導化によりコイルの電流密度を高め,少ない物質量(壁)で大規模・磁場空間を実現する.</p><p>質量の起源を紐解くヒッグス粒子の発見をもたらした欧州原子核機構(CERN)・ラージハドロンコライダー(LHC)では,超伝導磁石技術が陽子・陽子衝突型加速器でのビーム軌道の制御,超伝導加速空洞がビーム加速の基盤技術となり,粒子検出器での二次粒子運動量分析の基盤技術となっている.</p><p>宇宙における物質 /反物質非対称性を検証したKEKB電子・陽電子コライダーにおいては,ビーム加速および高輝度化に超伝導技術が本質的な役割を果たしている.</p><p>国際協力計画として実現が期待されているエネルギーフロンティア電子・陽電子コライダー「国際リニアコライダー(ILC)」計画では,超伝導加速空洞技術が直線連続ビーム加速を支える基盤技術となる.</p><p>ニュートリノ振動の発見・検証をもたらしたSuper-Kamiokande実験は,粒子加速器と連携したT2K実験へと発展し,J-PARC加速器・陽子ビームによって生成されたニュートリノによって,ニュートリノ振動のさらなる精密観測・探索を推進している.超伝導磁石技術は,J-PARC加速器から取り出された陽子ビームを90度偏向し,神岡方向に照準を合わせニュートリノを打ち出すためのビームライン基盤技術となっている.J-PARCでは,さらにミューオンをプローブとし,「標準理論」を超える物理を探る実験が進行中であり,ミューオン生成,ビームトランスポート,崩壊過程観測用精密磁場空間のいずれにおいても,超伝導磁石が不可欠な基盤技術となっている.</p><p>衝突型加速器実験・粒子検出器における磁場利用では,超伝導コイルの外側に配置される測定器で観測される粒子は,超伝導コイルの壁を通り抜けなければならず,その際の相互作用によりエネルギー損失,散乱等を引き起こす.超伝導技術は物質を低減(薄肉化)し,コイル物質と通過粒子の相互作用を最小化することに大きく貢献する.このように,薄肉超伝導磁石技術は,「透明な磁場空間」という物理実験からの究極的な目標・要請に応える基盤技術となる.この技術は,飛翔体を用いた宇宙線観測にも新たな磁場利用の道を拓いた.さらに,これらの過程で必然的に培われた,少ない物質での効率的な伝導冷却技術は,必須な基盤技術として重力波探索・低温重力波望遠鏡(KAGRA)計画を支えている.</p><p>これら超伝導技術の発展を支える超伝導材料は,加速器超伝導磁石応用においては,NbTi合金による8 Tレベルでの実用実績を踏まえ,Nb<sub>3</sub>Sn化合物による12~16 T領域を実用視野に入れた技術開発へと発展している.超伝導加速空洞応用では,高周波応用に適した純Nb材料およびその表面技術が成熟し,30 MV/mレベルでの高電場応用が飛躍的に発展している.物理実験・粒子検出器用超伝導磁石応用においては,NbTi超伝導線を高強度・軽金属(アルミニウム)によって安定化する技術が発展し,物質的に透明な大規模磁場空間生成技術の進展を支えている.</p>

1 0 0 0 ダイヤモンド中の単一NV中心を用いた量子情報処理 (解説)

- 著者

- 水落 憲和

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.12, pp.910-918, 2009

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 1

ダイヤモンド中の単一窒素-空孔複合体中心(NV中心)の観測とその単一電子スピンの操作が実現してから,量子情報処理に関する多くの重要な動作実証実験が室温で行われ,NV中心に潜在していた優れた特性が示されてきている.NV中心の特徴は,室温において量子ビットとして優れた操作性と長いコヒーレンス時間を持つ単一スピンを,伝送に適する光により検出することが可能な点である.本稿では単一NV中心の特徴やこれまでの研究について,最近の筆者らの研究を含め解説する.

1 0 0 0 OA 白根元博士を偲んで

- 著者

- 遠藤 康夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.8, pp.655, 2005-08-05 (Released:2019-01-25)

1 0 0 0 OA ネットワーク上の情報熱力学とその生体情報処理への応用

- 著者

- 伊藤 創祐 沙川 貴大

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.658-662, 2017-09-05 (Released:2018-07-25)

- 参考文献数

- 11

情報は生物にとって欠かせないものである.生物たる我々は日々情報を取得し,様々な状況でそれを利用している.その意味で情報は身近なものである一方,情報が科学的に広く研究され始めるのは物理学の歴史と比較すると最近のことであり,C. E. Shannonの1948年の論文に端を発する情報理論の成立まで待たなければならない.しかしながら,Shannonが情報理論を創始する20年以上前,物理学の文脈で情報について考え,Shannonにも影響を与えた研究があった.熱力学におけるMaxwellのデーモンのパラドックスの本質を描き出したL. Szilardによる1922年の研究である.そして1960年代以降,R. Landauerらによって,情報と熱力学の関係は本格的に研究されるようになった.現在では情報理論と物理学の融合は熱力学に留まらず様々な分野で盛んに行われており,「情報は物理的な実在である(Information is a physical entity)」というLandauerの主張に深く広い意味づけがなされるようになってきている.とくに情報理論と熱力学の融合分野である「情報熱力学」は,この10年で理論実験ともに急速に発展した.その背景の一つは,1990年代後半から盛んに研究が行われてきた「ゆらぎの熱力学(stochastic thermodynamics)」である.Szilardがその萌芽を見出しShannonが創始した情報理論は,ゆらぎの熱力学と深い関係があることが明らかになってきた.また近年の実験技術の進歩により,単一分子のような微小な系の熱ゆらぎを精密に測定できるようになり,実際にMaxwellのデーモンが実現されるようになってきた.たとえば単一コロイド粒子系の電場制御によって,定量的なMaxwellのデーモンが2010年に世界で初めて実現された.その後デーモンは単一電子箱や核磁気共鳴(NMR)など多彩な系で実現されるようになっている.我々は生体システムへの応用を目標の一つとし,情報熱力学の理論を発展させてきた.複雑な確率過程を記述可能なベイジアンネットワークという概念を活用し,ゆらぎの熱力学を拡張することで,情報熱力学の適用範囲を広げることに成功した.その結果として,生体内部における化学反応の熱力学と,生体システムが受容体などのセンサーで感じる「情報」の関係を,定量的に議論することが可能になった.たとえば大腸菌(E. coli)が餌を探すための仕組みである走化性は,生体情報処理の代表例の一つとしてよく研究されている.我々は,この大腸菌の化学反応ネットワークに情報熱力学を適用した.その結果として,生体系の情報伝達のロバストさ(頑健性)を熱力学の観点から定量化し,それと移動エントロピー(transfer entropy)と呼ばれる情報量の関係を明らかにすることに成功した.さらに大腸菌においては,通常の熱力学的な効率は低いが,情報熱力学的な効率は高いことが,現実的な実験パラメータを用いたシミュレーションによって明らかになった.

1 0 0 0 多段シフターによる時間軸をもつ原子核乾板検出器の開発

- 著者

- 髙橋 覚 青木 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.10, pp.734-742, 2017

<p>原子核乾板は,荷電粒子の軌跡を三次元的に1 μm以下の空間分解能で記録する強力な飛跡検出器である.その特徴をもとに,宇宙ガンマ線精密観測実験GRAINEを推し進めている.一方で原子核乾板は本来時間情報を持たず,製造してから現像するまでの間に蓄積する飛跡は,数ヶ月から数年スケール(およそ10<sup>7</sup>秒)の時間的な不定性を持つ.GRAINE実験を実現するためには,原子核乾板に秒以下の時間分解能を持たせる必要がある.</p><p>原子核乾板に秒以下の時間分解能を持たせるために,多段シフターと呼ぶ手法を考案した.多段シフターは複数の原子核乾板から構成され,それぞれを固有の周期で動かすことで時刻に応じた独立な位置関係を創り出し,解析時に飛跡の位置関係を再現することにより入射時刻を秒以下で再構成できる.原子核乾板から構成される多段シフターは,高い効率かつ高い信頼性での時間情報付与,低いエネルギー閾値(運動エネルギーにして,陽子で~10 MeV,電子で<~10 MeV),大面積化が実現可能である.また,シンプルな構成,コンパクト,軽量,トリガー系不要,高電圧不要,低消費電力,不感時間無しが実現可能である.このように多段シフターは,原子核乾板が本来持つ特徴を最大限活かした時間情報付与機構を実現する.これらに基づき,三鷹光器社と実機を共同開発し,気球実験に実戦投入した.</p><p>GRAINE実験の実現を目指して,2011年に,原子核乾板ガンマ線望遠鏡の初めての気球実験をJAXAと共同でおこなった.その中で,ガンマ線電子対生成事象を捉え,0.2秒の時間分解能を付与し,天球上の到来方向を決定する一連の流れを確立し,気球搭載原子核乾板ガンマ線望遠鏡の実現可能性を実証した.2015年には,望遠鏡の総合的な性能実証を目指した気球実験をJAXAと共同でおこなった.その中でミリ秒オーダーに迫る時間分解能を実現し,将来的なパルサー位相ごとの偏光測定の展望を拓いた.今後は口径面積やフライト時間の拡大を図り,科学観測の開始を目指す.</p><p>2014年には,原子核乾板の特徴を活かして,ニュートリノ反応精密測定やニュートリノ振動の精密検証を目指し,多段シフターを導入したJ-PARC T60実験を開始した.2014–2015年にかけて2ヶ月近くにわたるニュートリノビーム照射実験をおこない,46.9日に対して時間分解能7.9秒を実現するとともに,ニュートリノ振動実験T2Kのニュートリノビーム測定器であるINGRIDとのハイブリッド解析を確立した.2016年にはスケールアップした照射実験をおこない,126.7日にわたり秒レベルの時間分解能を実現しつつある.今後スケールアップなどを図り,物理実験を計画している.</p><p>多段シフターによって,時間分解能は従来手法に対して5桁の改善を果たすなど飛躍的な向上を成し遂げた.将来的なスケールアップを図った実験では,さらにこれらの一桁から二桁程度の向上を目指すが,それを実現するための新型多段シフターの開発も進んでおり,その実現見通しが得られつつある.多段シフターによって原子核乾板は有意な時間軸を持つ新しい検出器へと発展し,新しい宇宙線観測や加速器ニュートリノ実験を切り拓く.</p>

1 0 0 0 OA 朝永・ラッティンジャー液体における電荷・スピン密度波束の観測実験

- 著者

- 橋坂 昌幸 藤澤 利正

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.805-809, 2017-11-05 (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 16

物性物理において,多体効果は数々の興味深い物理現象の源である.1次元電子系は,多体効果による顕著な物性が現れる典型例である.1次元電子系ではフェルミ液体論の準粒子描像が破綻し,励起は電荷またはスピンの集団運動(密度波)として記述される.この1次元電子系の興味深い性質は,朝永・ラッティンジャー(TL)液体と呼ばれる標準モデルによって説明される.このモデルは1950年に朝永振一郎博士によって最初に提案され,1963年にホアキン・マズダク・ラッティンジャー博士によって再構築された.当初は1次元電子系が実際に存在するとは想定されておらず,理論的なモデルとして提案されたようである.しかし現在では,半導体メゾスコピック系における量子細線,カーボンナノチューブ,量子ホール系試料端のカイラルエッジチャネルなど,実験技術の進歩によって実際に1次元電子系とみなすことができる物質・材料の作製が可能になっている.現実の1次元電子系のTL液体的性質を確かめるスタンダードな実験手法は,冪乗則を観測することである.例えば1次元電子系へのトンネル電流の温度やバイアス電圧に対する冪的な依存性( I∝T α,I∝V α′)から,素励起が準粒子ではなく電荷やスピン密度波であることを確認できる.このような実験から,多くの1次元電子系について,TL液体的性質がすでに良く確かめられている.では1次元電子系上の電荷,およびスピン密度波のダイナミクスを選択的に観測し,それぞれの伝搬特性を詳細に評価するような実験は可能だろうか.我々は,1次元電子系に電子波束を注入しその時間発展を検出するポンプ・プローブ法によって,TL液体における素励起の観察に成功した.実験では,試料として整数量子ホールエッジチャネルを用いた.エッジチャネルはその1次元1方向性の伝搬特性ゆえに,カイラルTL液体として振る舞う.チャネルの本数や形状は電場や磁場によって制御可能であり,TL液体における素励起を観測するための最適な試料となる.我々は,エッジチャネルにおけるスピン電荷分離現象,および電荷波束の分断化現象を観測した.これらの現象はどちらもTL液体を象徴する重要な現象である.得られた時間波形データから,電荷およびスピン密度波の速度などの伝搬特性を読み取ることができ,エッジチャネルのTL液体としての性質を表す全パラメータを決定できる.電荷,およびスピン密度波はTL液体の固有伝搬モードであるため,長距離を減衰することなく伝搬する.今回の実験では,これらの密度波束を励起し,伝送し,最終的に信号として独立に検出できることを示した.この結果は,代表的な量子多体系である1次元電子系において素励起のダイナミクスを直接観察したものであり,多体効果にもとづく物性の研究にとって大きな一歩だと考えている.

- 著者

- 杉本 敏樹 福谷 克之

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.10, pp.668-678, 2016-10-05 (Released:2017-04-21)

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 1

核スピンの存在は,量子力学創成期,電子スピン発見から2年後の1925年に証明された.その画期的な発見は,コペンハーゲンのBohr研究室に留学中の堀健夫(朝永振一郎の義兄)による水素分子の分光研究に端を発する.堀は,電子励起スペクトルにおいて,回転量子数が偶数を起点とするスペクトル強度と奇数を起点とする強度に違いがあり,その比が1対3となることを発見した.この実験事実に基づき,Dennisonは陽子が大きさ1/2のスピンを持つフェルミ粒子であることを明らかにし,水素分子には核スピン量子状態が異なるオルト・パラ異性体が存在することを証明した.このように,水素分子は量子力学の発展に大きな貢献を果たす一方で,宇宙に最も豊富に存在する分子種として星間空間における物理・化学過程に重要な役割を果たしている.近年,遠赤外線天文観測技術の進歩によって星間分子雲中の水素分子の分光が行われ,オルト/パラ比から求まる核スピン温度が回転温度と一致しないという観測結果がしばしば報告されている.回転温度と核スピン温度は観測した分子雲環境の現在と過去の温度を反映していると考えられており,これらを解析することで星間分子雲の熱履歴や年齢,さらには星形成メカニズムの解明につながると期待されている.水素分子の核スピン温度を星間分子雲の過去の温度計として使用する場合,核スピン温度が「具体的にどの程度の時間スケールの過去の温度」を反映しているのかを知る必要がある.核スピン多重度の変化を伴う水素分子のオルト–パラ転換は気相の孤立系では非常に遅く実質的には起こらない.しかし,物質との相互作用によって転換が誘起されるため,種々の星間物質表面での転換確率を実験で明らかにする必要がある.応用上も,水素は燃焼時に温室効果ガスや有害ガスを発生しないクリーンな燃料として家庭用や自動車用の燃料電池で利用されるほか,ロケット燃料としても利用されてきた.水素を大量に貯蔵する方法として液化貯蔵があるが,オルト水素が混在する水素ガスを液化する際にはオルト–パラ転換に起因するボイルオフが問題となる.これを回避するため,オルト水素をあらかじめパラ水素に転換させてから低温貯蔵する必要があり,そのために古くから磁性体を利用したオルト–パラ転換触媒の開発が進められてきた.磁性体表面に吸着した水素分子は,表面電子スピンの磁気双極子に起因した不均一磁場でオルト–パラ転換が促進されることが1933年にWignerによって理論的に示されている.それ以来,電子磁性を持たない反磁性物質の表面ではオルト–パラ転換は誘起されないと信じられてきた.1980年代に入り真空技術が進歩するのに伴い,原子レベルで構造や電子状態を規定した清浄表面が得られるようになると,従来は転換を誘起しないと考えられてきた銀・銅等の反磁性金属表面や,極性を有する水分子が凝集したアモルファス氷等の反磁性絶縁体表面においてもオルト–パラ転換が促進されることが次々に明らかになってきた.近年の実験・理論研究によって表面の局所磁場のみならず電荷移動や表面の局所電場によってオルト–パラ転換が誘起されることが示され,固体表面と吸着子が織りなす多彩な磁気・電気的相互作用の全容が解明されつつある.

1 0 0 0 OA 磁気トンネル接合のTMR効果と共鳴トンネル効果(最近の研究から)

- 著者

- 湯浅 新治 長浜 太郎 鈴木 義茂 田村 英一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.38-42, 2003-01-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

磁性金属多層膜や磁気トンネル接合の巨大な磁気抵抗効果などスピン偏極した伝導電子が引き起こす現象の発見により,固体中の電子の電荷とスピンの両方を利用した新しい分野であるスピントロニクスが急速な発展を見せている.本稿ではスピントロニクスの中心課題であるトンネル磁気抵抗効果(TMR効果)について解説し,スピン偏極共鳴トンネル効果に関する著者らの最近の研究を紹介する.