1 0 0 0 OA クリティカルケア領域における早期リハビリテーションの実際

- 著者

- 小松 由佳

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.29-35, 2016 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 61

1 0 0 0 OA 進行性核上性麻痺の 2 症例

- 著者

- 沢口 義康 小池 秀海 若林 行雄 吉野 佳一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.363-368, 1979-12-30 (Released:2017-02-13)

原因不明の変性疾患である進行性核上性麻痺の2例を経験した。症例1は76歳, 男性。構語障害と寡動を主訴として入院。眼球運動は全方向特に垂直方向に障害され, 更に軽度の知能障害, 仮性球麻痺, 筋固縮と頸部後屈を認めた。症例2は76歳, 男性。肺炎に罹患して入院。開眼不能(開眼失行), 全方向の注視障害, 構語障害, 後方転倒傾向, 深部反射亢進, 筋固縮, 強迫笑を認めた。進行性核上性麻痺は, 1964年Steeleらの報告以来, 15年間に本邦では49例の報告がある。発病年齢は36歳∿76歳(平均62歳)で, 性別では圧倒的に男に多い。開眼失行を伴った報告は, 7例(17%)と合併頻度が高く, 核上性眼筋麻痺との密接な関係が推察される。治療に関して, L-DOPAや抗コリン剤が有効な例も多少見うけられ, われわれの第1例に対しても軽度有効であったが, advanced stageにある第2例に対しては無効であった。

1 0 0 0 OA アイルランドの保健医療事情(第16回基礎医学談話会,研究会記録)

- 著者

- 赤松 隆

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.590-591, 1991-12-31 (Released:2017-02-13)

1 0 0 0 OA がんの遺伝子異常と分子標的治療最前線

1 0 0 0 懺悔道としての医学

- 著者

- 升水 達郎

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.59-63, 1972

筆者自身の自他の疑問が絶望に導き, 医師としての自分自身が一度は絶望的に抛棄せられ, その絶体絶命の中に, 自分自身を復活せしめる「先取り」の原理を見出し, 同時に懺悔自体が医学する道であることを説明した。その範を, 田辺元先生の「懺悔道としての哲学」に導かれ, 還相医学の展望するところを示した。今迄の医学の哲学的背景であるデカルト的医学は, あく迄も精神と肉体の二元論であつた。しかしその空間的立場には限界があり, 時間的立場に立つベルクソン的医学によつて修正されねばならない。すなわち, 病は, 患者が精神的にも復活再生しなければ, 真実には治癒しないことを明らかにした。なお「先取り」の世界が, 「自他振替え」によつて, 自が他に「先取らしむ」, これが仏教でいう懺悔報恩行ということの, 私の解釈である。

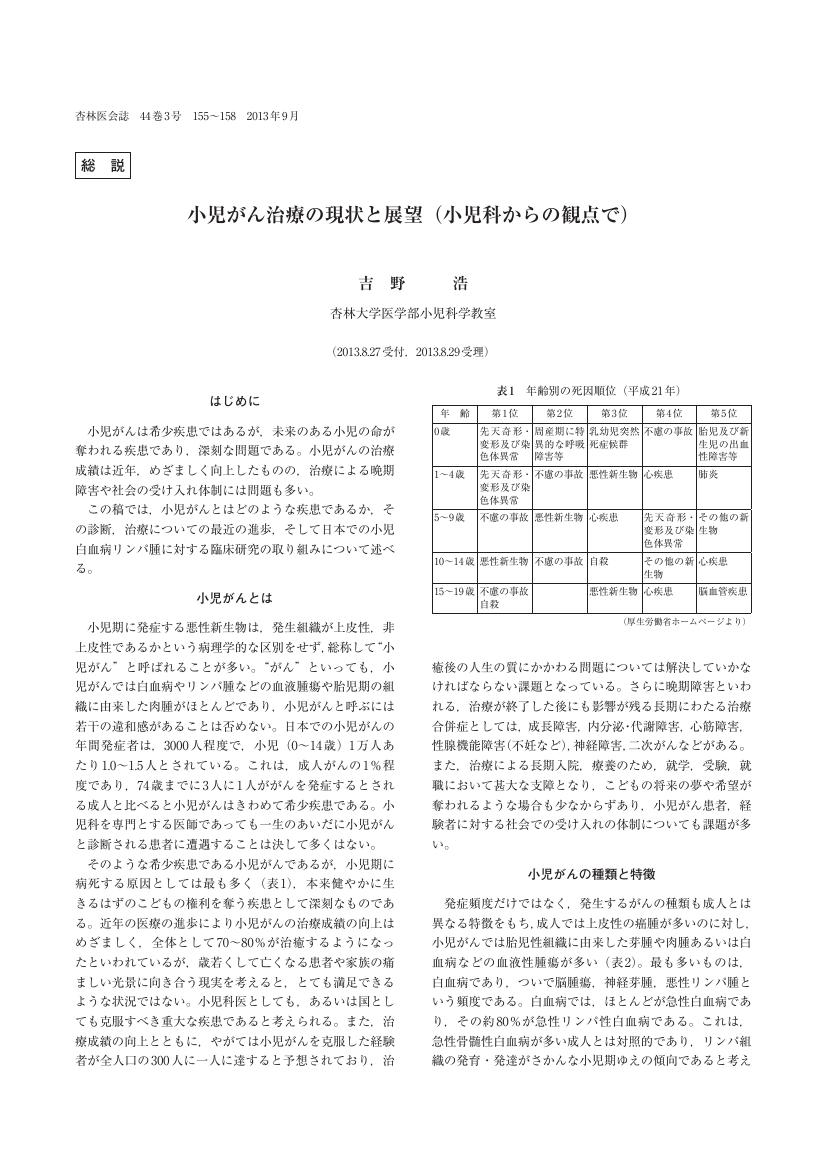

1 0 0 0 OA 小児がん治療の現状と展望(小児科からの観点で)

- 著者

- 吉野 浩

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.155-158, 2013 (Released:2013-10-03)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 死亡率から見た近親婚の影響の世代間推移について

- 著者

- 吉丸 博志

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.29-37, 1985-03-30 (Released:2017-02-13)

2世代の同胞群について, 両親の近親婚が子供の死亡率に及ぼす影響を検討し, その世代間推移の考察を試みた。九州地区の2大学の医学部学生を発端者としてアンケート調査を行い, 312家系の資料を得た。その結果, (1)発端者の祖父母の近親婚により, その子供(発端者の父母の同胞群)の19歳以下(特に0∿1歳)の死亡率が有意に高くなることが確認された。発端者の父母の近親婚によるその子供(発端者の同胞群)の死亡率への有意な効果は検出できなかった。(2)両親が他人婚の場合どうしでみると, 発端者の同胞群における死亡率が発端者の父母の同胞群における死亡率より有意に低いことが確認された。両親が近親婚の場合どうしでみると, 統計的に有意ではないが同様の傾向がみられた。(3)近親婚率も世代の違いにより減少していることが確認された。(4)このように死亡率全体に占める近親婚の影響は近年減少しつつあると思われる。

1 0 0 0 甲状腺機能亢進症における錐体路徴候と葉酸代謝

甲状腺機能亢進症において錐体路徴候が出現するという事実は運動ニューロン障害という観点から示唆に富む現象である。しかし文献上の報告はむしろ稀であり,従来あまり注目されず,その機序も解明されていない。一方,運動ニューロンの変性をきたす筋萎縮性側索硬化症では葉酸代謝に異常が生しているが,過剰の甲状腺ホルモンは葉酸代謝に変動をもたらすことが指摘されている。錐体路徴候を呈した甲状腺機能亢進症では機能先進自体には特異な点はなくしまた錐体路徴候の発現頻度が低いことから,両者は直接的な因果関係にはなく,何らかの介在因子の存在が推定される。甲状腺ホルモンおよび葉酸代謝の異常が運動ニューロンの変性機序に関わっている可能性について,今後検討がなされる必要がある。

- 著者

- 渡辺 言夫

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.127-132, 1980

痘瘡が世界から撲滅され, 種痘の定期接種がなくなった今, 最も副反応の多いワクチンは百日咳ワクチンとなった。副反応のため一時中止されていたが, 百日咳が流行したため再開された。副反応を恐れて2歳から開始することになったが, 乳児の重症百日咳も多いために安全なワクチンを求める声が高まり, 改良百日咳コンポーネントワクチン(改良百日咳ワクチン)が生まれた。われわれは現行ワクチンと改良百日咳ワクチンの副反応を比較し, 改良百日咳ワクチンが非常にすぐれていることを確認した。特に母親が最も心配し, 熱性痙攣の原因となる発熱が約1/10に減少したことが注目され, 抗体上昇も十分であることから, 定期接種に採用されるべきワクチンと考える。

- 著者

- 柴﨑 美紀

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.263-271, 2015 (Released:2015-12-26)

- 参考文献数

- 30

目的:地域で栄養サポートチームの介入が必要な療養者・家族のニーズと,そのニーズに対応する医療専門職を明らかにすることを目的とした。方法:療養者・家族に栄養に関するニーズを調査し,内容分析を行った。次いで医療専門職へ栄養支援について調査し,テキストマイニングによる特徴分析でニーズに対応する職種を明らかにした。結果:ニーズとそれぞれに関連の強い職種が明らかになった。対応させて階層化した結果,「家にいられる体力を付ける」と医師を中心とした「治療」チーム,「経口摂取で栄養を摂る」と歯科専門職とリハビリテーション専門職による「摂食・嚥下支援」チーム,「美味しさと栄養の両方を満たす」と管理栄養士を中心とした「栄養支援」チームに分類できた。結論:限られた専門職で栄養支援活動が行われている在宅医療の現場において,本研究で示されたニーズの階層と職種の配置を考慮したチーム形成を行うことで,より効果的な支援が行えると考える。

1 0 0 0 杏林大学医学部第 1 回卒業式祝詞

- 著者

- オツクスナー アルトン

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.41-47, 1976

1 0 0 0 告辞(杏林大学医学部第二回卒業式)

1 0 0 0 式辞(杏林大学医学部第二回卒業式)

1 0 0 0 祝詞(杏林大学医学部第二回卒業式)

- 著者

- Kassenaar Anton A. A. H. 松田 博青 相沢 忠一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.56-63, 1977

1 0 0 0 糖尿病を合併し広範な深部静脈血栓症を来した下大静脈欠損症の一例

- 著者

- 牛川 憲司 板垣 英二 丸山 雅弘 半田 桂子 大塚 大輔 下山 達宏 関 博之 小澤 幸彦 山口 真哉 滝澤 誠 片平 宏 吉元 勝彦 石田 均

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.74-82, 2005

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

症例は54歳, 男性。平成7年頃に糖尿病と診断されていたが放置していた。平成13年8月末より腰痛を認め, その数日後より右下肢に浮腫が出現した。さらに左下肢にも浮腫を認めるようになったため同年9月20日当科入院となった。身体所見では両下肢の圧痕性浮腫と両側の側腹部に表在静脈の怒張を認めた。胸部〜大腿部造影CTでは, 肝静脈流入部より中枢側ならびに腎門部より末梢側の下大静脈は正常に存在していたが, 肝静脈流入部から腎門部にいたるまでの下大静脈は欠損しており, 著明に拡張した奇静脈および半奇静脈が描出された。なお, 腎門部より末梢の下大静脈は第3腰椎レベルで下行大動脈の背側を横切り半奇静脈に連なっていた。さらに, 両側の大腿静脈, 外腸骨静脈, 総腸骨静脈および腎下部下大静脈, そしてそれに連なる半奇静脈の血管内腔には器質化した血栓が連続性に充満していた。また, 胸腹部MRAでは腹腔内に側副血行路と考えられる無数の静脈が描出された。以上より, 広範な深部静脈血栓症を伴った肝部から腎部におよぶ下大静脈欠損症と診断したが, 本例は側副血行路の著明な発達, 増生により両下肢の浮腫は保存的治療のみで自然に軽快した。下大静脈欠損症では, 血管の走行異常による血流うっ滞をきたす可能性があるにも関わらず実際に静脈血栓症を合併することは稀である。本例において広範な深部静脈血栓症を合併した原因としては, 高度の腰痛により食欲不振をきたし脱水傾向となったことから血液粘稠度が増加し, その状態で臥床状態が続いたこと, それに加えて合併する糖尿病による凝固亢進状態が関与した可能性が考えられた。

1 0 0 0 OA 起きてからではおそい! 子どもの事故を予防しよう

- 著者

- 内田 貴之

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.33-34, 2013 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 頭頸部癌治療の現状と展望

- 著者

- 小柏 靖直 甲能 直幸

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.97-101, 2013 (Released:2013-07-03)

- 参考文献数

- 30

頭頸部癌の治療の現状と展望について概説する。放射線化学療法の新しいレジメンの開発により進行癌においても喉頭温存が可能になってきた。また,分子標的薬もいよいよ昨年末より頭頸部癌に対して保険適応となり,今後ますます予後やQOLを改善し得る治療が開発される可能性が高くなってきた。手術治療においてはセンチネルリンパ節生検術が取り入れられてリンパ節転移をできるだけ早い段階で正確に診断可能となりつつある。経口的咽喉頭切除などの新しい取り組みも出現してきた結果,血管吻合などの再建を要する大きな手術を行わなくても進行癌に対応できる可能性が出てきている。今後の頭頸部癌治療においては,他領域同様に危険因子や発癌因子により治療を細分化する取り組みがなされていくものと予想される。

- 著者

- 松本 一弥

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.327-341, 1980

交代制勤務者を対象として, 平常夜間睡眠と夜勤直後の昼間睡眠ポリグラフムを記録し, 両者を比較検討した結果, 以下のことが明らかとなった。夜勤あけ直後の昼間睡眠では, 就床時間全睡眠時間の短縮, 中途覚醒の増加, REM睡眠潜時の短縮, 初回REM睡眠持続時間の延長, S_3やS_4睡眠潜時の有意な延長等がみられた。また, 昼間睡眠では10名の対象者中3名に入眠時のREM睡眠の出現, 即ちSleep onset REM periodの特異的現象が認められた。さらに, 昼間睡眠では夜間睡眠に比して, 入眠より2時間ないし3時間におけるREM睡眠量の増加とS_4睡眠量の有意な減少, あるいはREM睡眠の出現が睡眠の前期から中期にかけて多いなど夜間睡眠の分布と異なる現象が明らかとなった。これらのことより, REM睡眠はcircadian rhythmに依存し, S_4は入眠前の覚醒時間の長さに依存して出現するものと推論された。一方, 脈拍数は夜間睡眠に比して昼間睡眠でそのレベルが高く, また睡眠段階との関連で内的非同期化がみられた。