7 0 0 0 OA 亡命ロシア知識人ジョルジュ・ギュルヴィッチの現代フランス社会学・人類学への貢献

- 著者

- 吉野 浩司 阿毛 香絵

- 雑誌

- 鎮西学院大学地域総合研究所研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.13-26, 2022-03-31

3 0 0 0 OA 自己愛と他利愛のむすびつきーP.A.ソローキンとE.フロムー

- 著者

- 吉野 浩司 Koji Yoshino

- 雑誌

- 長崎ウエスレヤン大学現代社会学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.7-15, 2018-03-31

〈善く生きる〉のための社会学とは、人間が生きる上で必要な生きがい、愛、喜びといった人間のポジティブな側面を対象とし、その発生メカニズムの解明と社会への実装とを目的とする科学である。この社会学を、亡命知識人論というグローバルな社会学史の観点から、その源流にまでさかのぼって捉え直そうとするものである。わけても〈善く生きる〉ための思索の片鱗は、20世紀初頭のロシア社会学にも組み込まれており、後に欧米の社会学にまで浸透していった。世界各地のアーカイブに残された亡命知識人の資料を掘り起こし、かつてのロシアや中東欧の思想から現代の欧米の社会学にいたる様々な試みを総合的に把握する。

2 0 0 0 OA 地下ダム技術〜福島原発汚染水対策への応用の可能性〜

- 著者

- 吉野 浩生

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 72.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.3367-3368, 2017 (Released:2018-04-19)

1 0 0 0 OA 高田保馬の学問と家郷三日月村―弱きもののための「耐乏」の思想

- 著者

- 吉野 浩司

- 出版者

- 京都大学経済学会

- 雑誌

- 経済論叢 (ISSN:00130273)

- 巻号頁・発行日

- vol.197, no.2, pp.3-16, 2023-12-08 (Released:2023-12-08)

- 参考文献数

- 28

1 0 0 0 OA 腫瘍制御向上を目指した高濃度アスコルビン酸併用放射線治療の研究

- 著者

- 吉野 浩行

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.974, pp.64-67, 1999-01-18

問 本田宗一郎さん以来、本田の社長は四輪車の生産や海外生産など、それぞれ大きなテーマに取り組んできました。川本信彦前社長(現取締役相談役)は効率の向上を目指し、その結果、円安による輸出採算の改善など幸運もあったとはいえ1998年3月期の連結最終利益は2606億円と過去最高、99年3月期はこれを更新する見通しです。吉野さんのテーマは何ですか。

- 著者

- 張 富士夫 吉野 浩行

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1105, pp.35-37, 2001-08-27

答 2人に1台の割合で自動車が使われると仮定すると、世界的には、これから自動車が増えていくであろう地域がたくさん残っています。一方で、化石燃料の制約がある。実際に全世界の2人に1人が車を使い出したら、大変な環境問題が生じます。自動車が増えるという仮説を成立させるには、クリーンさと安全をクリアすることが不可欠です。

1 0 0 0 歯科受療行動におよぼす医療費負担増の投影

- 著者

- 吉野 浩一

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, 2003-08-30

- 参考文献数

- 1

- 著者

- 吉野 浩司 Koji Yoshino 長崎ウエスレヤン大学現代社会学部 Faculty of contemporary Social StudiesNagasaki Wesleyan University

- 雑誌

- 長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.53-70, 2018-03-31

1 0 0 0 歯周病を対象とした唾液生化学検査に対する受診者の意識調査

- 著者

- 西辻 直之 古藤 真実 福澤 洋一 矢吹 義秀 上谷 公之 久保 宏史 吉野 浩和 長井 博昭 中曽根 隆一 矢島 正隆 岡田 彩子 有吉 芽生 曽我部 薫 菊地 朋宏 宮之原 真由 山田 秀則 村田 貴俊 野村 義明 花田 信弘

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.89-93, 2017

<p> (公社)東京都港区芝歯科医師会は,JR新橋駅西口SL広場において,事前の告知や当日の呼びかけに応じた成人男女250名を対象に,「歯周病予防のための新唾液検査事業」を5年間にわたり4回実施した.事業目的は,歯周病のスクリーニング可能な唾液検査の受診を契機に,受診者の歯周病への理解を促し,検診の重要性を啓発することである.</p><p> 各受診者から採取した唾液を用いて生化学検査を行い,結果を受診者に郵送した.また,事後アンケートを実施し,「受診したきっかけは何か」,「唾液検査は簡単か」,「唾液を採取することに対して抵抗があるか」,「次回の検査も受けたいか」,「検査結果票はみやすいか」,「検査結果をみて歯科を受診するか」,「検査結果をみて歯周病について関心が深まったか」の7項目への回答を求めた.</p><p> 事後アンケートで回答者(回収率;年平均22.1%)の9割が選択した項目は,「この検査が簡単だと感じた」,「次回も受けたいと思う」および「検査により歯周病に興味をもった」であった.以上より,唾液検査は歯周病への関心を高めるとともに,受診契機の一要因となることがわかった.</p>

1 0 0 0 OA 喫煙習慣および口腔保健行動と歯の喪失に関するコホート分析

- 著者

- 吉野 浩一 深井 穫博 松久保 隆 高江洲 義矩

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.92-97, 2002-04-30 (Released:2017-12-15)

- 参考文献数

- 30

喫煙と歯周病や口腔がんとの関連はよく知られているが,生活習慣と関連が深い歯の喪失についての研究はきわめて少ない。本調査は,喫煙習慣および口腔保健行動と歯の喪失との関連について5年間のコホート調査を行うことを目的とした。対象は某銀行の従業員の男性129人とし, 1992年から5年間追跡調査した。その結果,20〜39歳群の喫煙者は一人平均0.40歯喪失歯が増加し,非喫煙者の0.13歯に比べて多い値であった(p<0.01)。40〜59歳群では,喫煙者は0.75歯,非喫煙者は0.51歯と多い傾向を示したが有意な差はみられなかった。口腔保健行動と歯の喪失との関連をみると,40〜59歳群ではかかりつけの歯科医院のある者に歯の喪失する者の割合が高かった(p<0.05)。さらに,単純ロジスティック回帰分析を行った結果,20〜39歳群では喫煙習慣が歯の喪失に有意な関連を示し(p<0.001),オッズ比は8.08(信頼区間1.83〜35.72)であった。以上の結果から,20〜39歳群の若年成人では,喫煙習慣が歯の喪失に強く関連していることおよびコホート調査の重要性が示された。

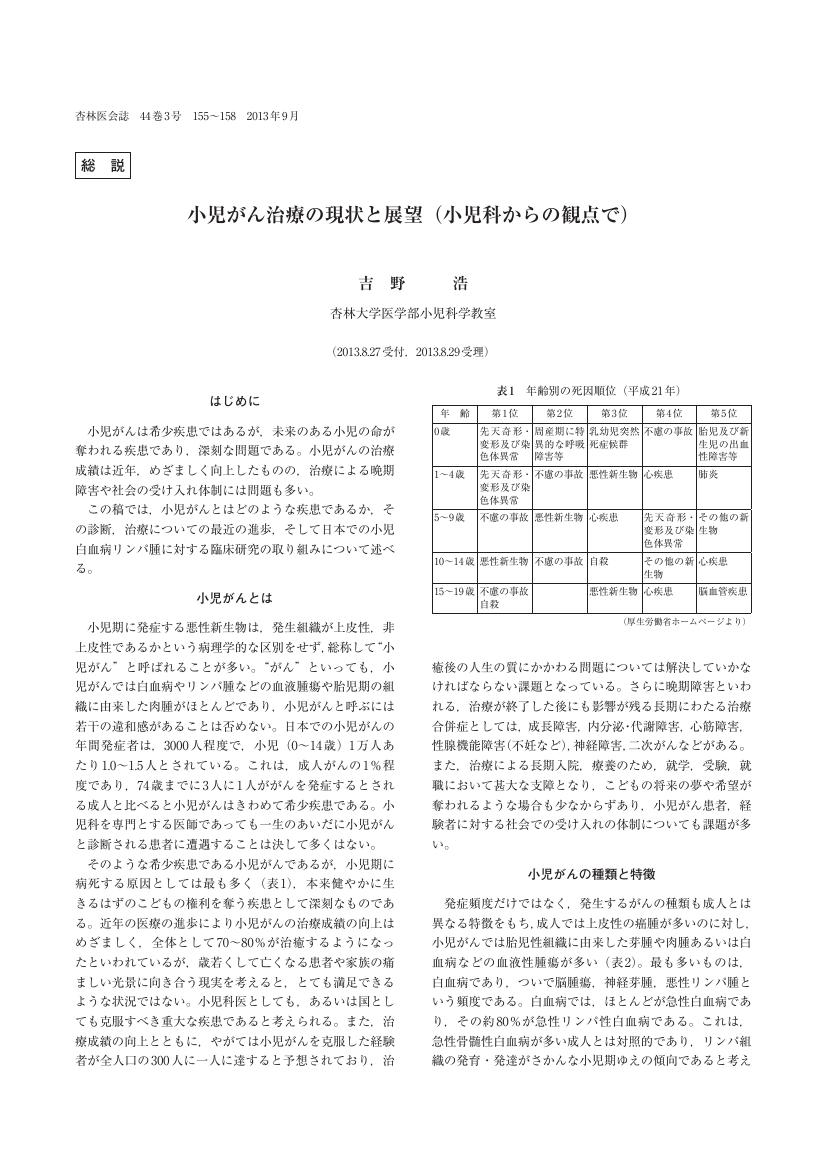

1 0 0 0 OA 小児がん治療の現状と展望(小児科からの観点で)

- 著者

- 吉野 浩

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.155-158, 2013 (Released:2013-10-03)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 吉野 浩司

- 出版者

- 長崎ウエスレヤン大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2016-04-01

2017年9月にチェコのブルノとプラハの2都市で調査を行った。①ブルノではドゥシャン・ヤナーック氏にインタビューを行った。ブルノ学派の創始者であるブラハに関すること、チェコ社会学史とソローキンとの関係に関することを中心に、聞き取り調査を実施した。ブラハとソローキンの社会学方法論の類似性をお互いに確認しあえたのは収穫であった。また同地のマサリク大学を訪問し、東欧出身の社会学史研究家たちとの意見交換の場を持つことで、新たなネットワークを構築できた。ソローキンのチェコでの亡命生活を調査する中で、亡命ロシア人のプラハでの仕事の重要性について知ることができた。当時ロシア人たちが住んでいた地域の調査が、今後の課題として浮上してきた。②プラハではチェコ科学アカデミーのマレク・スコヴァジュサ氏に、近著『チェコ共和国の社会学』について詳しく話を聞き、議論を行った。またカレル大学のズデニエク・ネシュポル氏には、チェコ社会学に関する聞き取りを行った。自身が編集に携わったチェコ社会学関連の雑誌をデータベース化したCD-Romや社会学辞典などを見せてもらい、学ぶところが多かった。またネシュポル氏は亡命ロシア人の実情にも詳しく、チェコ科学アカデミーのスラブ研究所を紹介してもらい、施設を利用する便宜をはかってくれた。③プラハではいくつかの施設を訪れた。国立図書館のスラブコレクションでは、ソローキンの著作を含む文献・資料をコピーした。ネシュポル氏紹介のスラブ研究所ではアーカイブから、いくつかの貴重な雑誌を発見し、コピーをすることができた。また滞在中に、チェコ国立文学研究所が開催している亡命ロシア人展「エクザイル」開催の情報を得、実際に会場に足を運ぶことができた。④2017年8月および同年年末から2018年年始にかけて、利他主義研究の日本的展開として、山陽・山陰の妙好人に関する現地調査を実施した。

1 0 0 0 IR 「亜細亜」という地域の枠組みについて--竹内好を継承する視点

- 著者

- 吉野 浩司 吉野 浩司

- 出版者

- 長崎県立大学 東アジア研究所

- 雑誌

- 東アジア評論 (ISSN:18836712)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.201-214, 2011-03

ヨーロッパによって名づけられたアジアではなく、世界に貢献しうる地域共同体としてのアジアをつくること、それが竹内好の「方法としてのアジア」の問題意識であった。本稿では、これを西洋と東洋のアジア観の変遷を読み直すための方法として用いると、どのようなことが言えるのかを考えてみた。対象として取り上げたのは、ヘロドトスからアウグスティヌス、さらには大航海時代の宣教師、津田左右吉や宮崎市定といった、古代から現代までの様々な著述家たちのアジア論である。これらを検討することにより明らかになったことは、アジアという枠組みは、その発祥からして、受け身の性格づけを余儀なくされてきたという側面である。すなわちアジアはヨーロッパ以外の地域として位置づけられてきたのである。しかし、その事実を受け止めた上で、より積極的にアジアというものを確立しようとするのが、竹内の方法を継承しようとする本稿の試みにほかならない。

- 著者

- 吉野 浩一 大野 範夫 鈴木 貞興 藤井 杏美

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, 2008-04-20

【はじめに】<BR>立位バランスまたは歩行時の安定性に大きく関与していると考えられる足趾の機能を評価することは、下肢の疾患に対する理学療法を施行するうえで重要である。臨床上も立位バランス不良の症例において、足趾の開俳運動不全を呈していることをしばしば経験する。そこで今回、足趾開俳機能と足趾把持機能との関連性について検討したので報告する。<BR>【対象と方法】<BR>対象者は測定時に下肢に愁訴のない成人男性22名,44足を対象とした。平均年齢は29.2±4.5歳,平均身長172.3±5.3cm,平均体重66.5±6.6kgであった。足趾の開俳は足関節底背屈0°にて、自動運動で足趾の開俳が可能であるかを評価した。その際、代償運動排除のため足部のMP関節伸展に制限を加えた。可否の判定は足趾間の接触がなく開俳可能なものと定義した。その後、全被験者の足趾屈筋の筋力(把持力)を測定した。測定にはT.A.G.メディカル社製EZフォース(プロトタイプ)を使用し、自作の足趾把持用のバーを取り付け測定した。測定肢位は自然立位とし、片側に対し3回施行し両側の測定を行った。測定された数値(peak)は3回の平均値とし、体重で除し体重比で算出した。尚、測定された筋力は全足趾開俳可能群(以下開俳群)と非開俳可能群(以下非開俳群)に分け、開俳機能と足趾屈筋筋力との関係について比較検討した。統計処理にはマン・ホイットニ検定を用い危険率5%以下を有意とした。<BR>【結果】<BR>22名44足中、11名の両側22足に足趾の開排不全が認められた。開排不全の最も多かったのは4,5趾間で13足、ついで3,4趾間9足、2,3趾間5足、1,2趾間5足であった。尚、2趾間以上重複しての開排不全は10足であった。また、足趾把持筋力(体重比)の平均値は開排群0.146±0.03kg/BW、非開排群0.108±0.02kg/BWで(p<0.05)にて有意差を認めた。<BR>【考察】<BR>今回の実験において足趾開排の差における足趾把持筋力の有意差が確認できた。これは足趾同士が接触せず、足趾間が開排する事により屈筋がより収縮しやすい足趾の肢位に置かれたことによるものと思われる。この結果、足趾の把持能力改善には足趾の開排運動が有効であることが示唆された。また、足趾別の検討として、非開排群においては4,5趾間の開排不可が13足と多く、この影響も考えられたが、重複した開排不全が10足あり、足趾別の把持力貢献度は今回の実験では検討することはできない。今後、足趾固有の機能についても検討していきたい。<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>