2 0 0 0 OA 設計競技応募案からみた1930年代における日本趣味建築の意匠的展開

- 著者

- 樫村 芙実 光井 渉

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.715, pp.2101-2109, 2015 (Released:2015-10-21)

- 被引用文献数

- 1 1

‘Nihon-shumi’ architecture is recognized as a figurative architectural style of Japanese modern architecture representing Japanese identity through historicizing elements of Japanese temples, shrines or castles. This paper analyzes a transition of ‘Nihon-shumi’ design in the 1930s dealing with the 1937 Kenkoku Kinen Kaikan Competition for a main venue of 1940 World Exposition. In the competition, there were 2 major types of Nihon-shumi designs; one had narrow eaves on flat walls, which was a typicalexpression of Nihon shumi, and another had exaggerated Japanese traditional motifsout of wooden buildings like deep eaves, pillars of a cloister or Azekura wall.

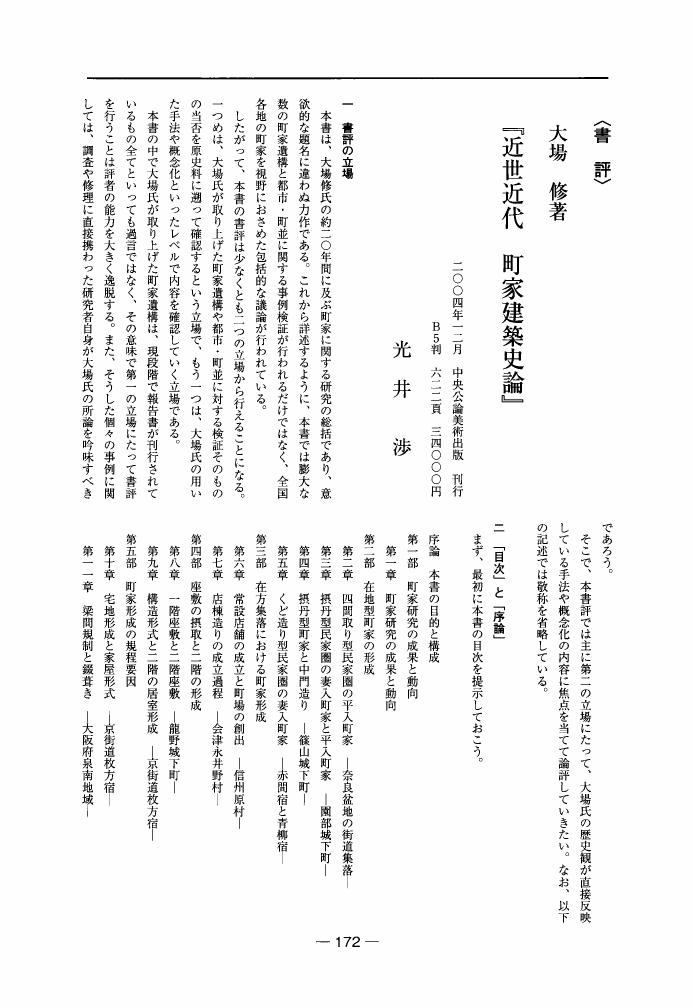

1 0 0 0 OA 大場修著『近世近代 町家建築史論』

- 著者

- 光井 渉

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.172-187, 2007 (Released:2018-06-28)

1 0 0 0 大場修著『近世近代 町家建築史論』

- 著者

- 光井 渉

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.172-187, 2007

1 0 0 0 OA 平安時代の造営文書による寝殿造付属屋の復原

1 0 0 0 OA 被災・破損を起因とする建設の技術革新と建築様式に関する歴史的研究

- 著者

- 藤井 恵介 川本 重雄 平山 育男 溝口 正人 後藤 治 大野 敏 藤川 昌樹 光井 渉 大橋 竜太 清水 重敦 藤原 重雄 加藤 耕一 角田 真弓 野村 俊一 上野 勝久

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

本研究は、日本の建築と都市にかかわって、<天災・人災→被害→修理・再建・再生>というプロセスについて、日本の7世紀から20世紀まで、実例を調査、収集する。そして特にその際に起きた技術革新と建築様式の変化を明らかにすることが目的である。主要な成果は以下の通り。①安元3年(1177)に起きた京都大火と治承4年(1180)の南都焼討は、大仏様を誘発する契機となり、和様を中心様式から引きずり下ろした。②明治24年の濃尾地震(1891)は、その後の近代建築の耐震性上昇などの大きな誘因となった。しかし、被害が過剰に報告されるなど、情報が操作された点も多い。

1 0 0 0 OA 日本建築様式史の再構築

- 著者

- 藤井 恵介 川本 重雄 平山 育男 溝口 正人 後藤 治 上野 勝久 大野 敏 藤川 昌樹 光井 渉 大橋 竜太 加藤 耕一 角田 真弓

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2008

日本建築史の分野において、従来の建築様式史を批判的に検討し、それがもはや現在においては必ずしも有効ではないことを確認した。そして、新たな研究領域が拡大しつつあることを確認して、日本・東アジアの木造建築を対象とする、新しい建築様式史を提案する必要があることを認識した。この5年間で、新しい建築様式史を構築するための基礎的検討を行ったが、具体的な作業は、建築史の全分野、建築史以外の報告者を得て開いたシンポジウムにおける討論を通じて実施した。その記録集10冊を印刷して広く配布した。