20 0 0 0 OA デカルト「省察」の研究

- 著者

- 山田弘明 [著]

- 巻号頁・発行日

- 1995

デカルトの『省察』のラテン語原典(「Meditationes de Prima Philosophia」)のー共同作業によるー包括的な研究、それがわれわれの目的であって、過去二回(昭和58ー60年度と昭和63年度と)の実験を承け、今回は「第五省察」(昨年度)と「第六省察」(本年度)とをその対象とした。彼のこの形而上学的主著についてわれわれは、(イ)字句の釈義を踏まえたテクストの正当的な読み方の探求、(ロ)それら二つの「省察」に含まれる本来的に哲学的な諸問題の問題論的究明、という二つの作業とを軸として、即テクスト的な研究を遂行した。先ず、「テクストの読み」という点について言えば、この作業は主として研究代表者が担当したが、その際、語句の釈義と併せて、『省察』の古典的な(duc du Luynesの)仏訳本は固よりのこと、近時公刊の英訳書や仏訳書における原テクストの(言うならば、新しい)読み方をも参照し、かつまた古版本ー1642年の初版本や1642年の二版本ーと現行のAdamーTannery版とのテクスト的異同も視野のうちに置いた。次に、「哲学的な諸問題の究明」という点について言うと、「第五省察」と「第六省察」とにおいては、「神存在の存在論的証明」と「デカルトの循環」と「<物心の実在的な区別>によるデカルト的<二元論>」と「<物心分離>的アスペクトと<物心結合>的アスペクトとのデカルト的<二元性論>」とが最も重要な問題であるが、それら四つを主要な対象とする究明の作業は、担当の研究分担者がその問題に係わる今日の代表的なデカルト史家幾人かの解釈を要約したリポ-トを元にして全員で討議し、全員のいわば最大公約数的なーあるいはむしろ、最小公倍数的なー見解を集約するという、そういう仕方で推進された。以上の二点を軸とする研究成果の委細は、テクストの即テクスト的な研究というわれわれの研究の性格上、「実験報告書」の閲読に俟つ。

4 0 0 0 OA 「某氏からデカルトへの書簡(1641年7月)」訳解

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.35-46, 2011-03-31

「某氏からデカルトへ パリ1641年7月」という差出人不明のラテン語書簡が存在する.長文であり,その内容はデカルトの「第五答弁」に対してガッサンディ主義の立場から細かな点を再反論する,という重いものとなっている.当初,デカルトはこれに答弁を付して『省察』の「反論と答弁」の最終章にしようと考えていたほどである.本稿では,その主要な論点を明らかにしつつ,全訳を試みる.

2 0 0 0 OA デカルト=ベークマン往復書簡考・下

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.63-78, 2010-03-31

本稿はデカルトとベークマンの往復書簡(1630-34年)への翻訳・注解である.その解題として,この時期の二人の状況,関連年表,書簡の内容とその解釈を記した.すなわち,1630年の2通には,デカルトの『音楽提要』は自分の教示によるものとベークマンが自慢したことに対して,前者の激烈な批判が展開されている.だが,かりに後者が本当に自慢したとしても,公平に見てデカルトがベークマンに負うところは大きい.デカルトは誇り高い人であったにせよ,先学に対して節度を越えた言いすぎがあったとしなければならない,と解した.

2 0 0 0 OA デカルト=ベークマン1往復書簡考・上

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.37-47, 2009-03-31

デカルトは最初のオランダ滞在時に,当地の学者ベークマンと共同で数学的自然学の研究に従事したことが知られている.両者が交わした1619年の6通のラテン語書簡には,その交流のありさまが仔細に描かれている.本稿はその翻訳・注解である.話題は,音楽論,新しいコンパスの考案,角の三等分と三次方程式,新学問の構想,ドイツへの旅の計画,天測による航海術,機械学,ルルスの術,アグリッパなどである.たしかに,デカルトはべークマンから数学と自然学とを結合する発想を得た.だが,後者の研究がどこまでも自然学の枠内にとどまるものであったのに対して,デカルトの構想する新学問はその普遍性においてベークマンを超えるものであった.後年の確執の原因は,二人のこころざしの相違に由来するものでもあろう.両者の背景を考証しつつ,これらのことを具体的に確認する.

2 0 0 0 IR カントのコギト解釈

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.5-24, 2003

1 0 0 0 IR 日本におけるデカルト哲学の受容1836-1950

- 著者

- 山田 弘明 Yamada Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学哲学会

- 雑誌

- 名古屋大学哲学論集 (ISSN:09156577)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.1-26, 2007-04

1 0 0 0 IR 真理基準をめぐって-下-ライプニッツとデカルト

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- no.123, pp.p67-104, 1995

1 0 0 0 IR 真理基準をめぐって-上-スピノザとデカルト

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- no.120, pp.p49-63, 1994

1 0 0 0 OA 「われ疑う、故にわれ在り」 - デカルト『省察』(一及び二)の解釈

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.93-127, 1987-03-31 (Released:2007-12-10)

Dans la Recherche de la vérité, Descartes dit "dubito ergo sum." C’est une expression plus fidèle que le cogito ergo sum à l’ordre de sa philosophie. Mais qu’est-ce que le dubito? Pourquoi ergo sum? La Première Méditation de Descartes paraît facile à lire, mais souvent difficile à comprendre, car la signification du doute qu’elle présente n’est pas toujours explicite. A ce propos, nous avons posé les trios questions; 1゜ Sous le nom du doute général, est-ce que Descartes révoque en doute littéralement toutes les choses? 2゜ Peut-on dire que les raisons de douter des choses sensibles sont légitimes? 3゜ Quand notre philosophe doute des démonstrations mathématiques, l’évidence présente est-elle aussi mise en doute par l’hypothèse du Die décevant? A la première, on peut répondre que le doute général n’est qu’un manifest symbolique du doute cartésien. Ce n’est pas le doute littéralement général; Descartes ne doute pas sans réserve, par example la raison en tant qu’elle est un instrument de ‘’language-game’’, doit être exempte de doute, car sans elle on peut rien faire. Mais l’approfondissement du doute exige, plus tard, que même le fonctionnement de la raison soit vérifié par la véracité divine. A la deuxième, il faut dire que les raisons du doute sont parfaitement légitimes. Premièrement parce que Descartes ne tombe pas dans l’erreur de ‘’l’argument de l’illusion’’, car il ne généralise pas un cas particulier de la déception des sens. Deuxièmement parce que l’arugument du rêve, souvent critiqué comme non-sens, est toujours valable si on essaie de comprendre sa vraie signification. A la dernière question, il faut répondre par oui. Pourtant ce n’est pas que Descartes déracine toute notre ‘’persuasion’’ de l’évidence présente. Par example, il utilise l’ évidence des axiomes dans ses arguments. S’il doute de l’évidence, c’est qu’il ne la considère pas comme une vraie ‘’science’’ qui sont assurée par Dieu. Ce n’est pas le cercle vicieux, car logiquement la persuasion n’est qu’une hypothèse de travail, et avec cette hypothèse il prépare une voie à la vraie science. Au début de la Deuxième Méditation apparaît enfin ‘’ego sum, ego existo.’’ Sur cette proposition célèble, nous avons seulement posé les trios points. D’abord, nous avons divisé le passage entirer (A-T. VII. p.24. 1.20-p.25.1.13) en quatre parties, et précisé que l’essentiel de ce texte ne diffère pas, ni du Discours (je pense donc je suis), ni des Principia (ego cogito, ergo sum). Cela a ouvert une possibilité de l’interprétation du cogito- inférence. Deuxièmement, il faut dire avec Descartes que le cogito est une intuition. Mais nous avons ajouté qu’elle contient tacitement une prémisse, eq. pour penser il faut être. L’intuition du cogito, ne cache-t-elle pas une inférence implicite? Finalement, nous avons essayé de défendre le cogito-inférence. Ce n’est pas incompatible avec son refus de la déduction syllogistique, car le syllogisme, bien qu’il soit nié dans sa formalité, est implicitement admis comme une logique interne. Et l’antécédence de la majeure n’empêche pas le cogito d’ être le premier principe de la philosophie, parce que le sens du premier principe est différent. Enfin la critique formelle de Hintikka sur le cogito-inférence n’est pas toujours juste; l’idée de la performance elle-même sous-entend déjà une inférence.

1 0 0 0 IR デカルトの永遠真理創造説についてのノート(上)

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.23-34, 2000-03-31

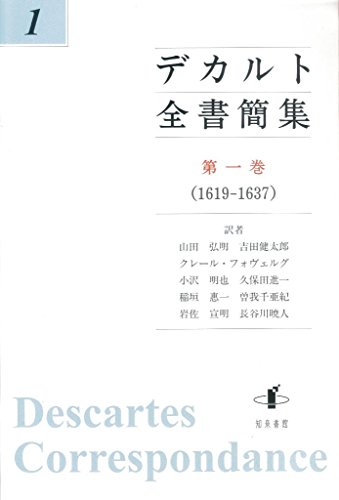

1 0 0 0 デカルト全書簡集

- 著者

- [デカルト著] 山田弘明 [ほか] 訳

- 出版者

- 知泉書館

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 OA カントと「デカルト的観念論」

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-18, 2002-03-31 (Released:2007-12-18)

1 0 0 0 IR カントとデカルト的証明

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-25, 2006-03-31

1 0 0 0 IR カントと「デカルト的観念論」

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-18, 2002-03-31

1 0 0 0 真であるとは何であるか-デカルトと自然の光-

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 思想 (ISSN:03862755)

- 巻号頁・発行日

- vol.869, pp.73-90, 1996

1 0 0 0 「デカルトから某氏への書簡(1641年8月)」訳解

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.57-65, 2012-03

本稿の取り上げる手紙は,先に出された反論(「某氏からデカルトへの書簡」1641年7月)に対するデカルトの答弁である.論点は反論に沿って14点ある.なかでも,心身関係,生得観念,永遠真理創造説などの話題には,この手紙ならではの議論の発展が読み取れる.その点で貴重な文献である.デカルトは,当初それを『省察』の付録に組み入れるつもりで力を入れて書いており,これは手紙の形式ではあれ一つの論文をなしている.以下では,それらの論点を明らかにしたうえで全文の翻訳を試みる.

1 0 0 0 高速拡散過程とトンネルイオン化過程の非線形ダイナミクス

<高速拡散過程の研究:>本年度は力の性質がはっきりしているアルカリハライド(AH)クラスターの高速混晶化過程の研究に一応のメドをつけた。AHクラスターでは表面空孔配列が異なる構造異性体に加え、体積内で空孔をもつ構造異性体(高位の異性体)がクラスターでは比較的低いエネルギーをもって安定に存在する。これらの異性体を巡る遍歴現象が動的に発生する。特に高位の異性体を巡る過程で混晶化が誘発される事が判明した。混入の活性化エネルギーが評価され1eV程度である事が分かった。この値はバルク中の拡散過程の2eVに比べその半分程度である。常温では混入速度が少なくとも$10^{12}$倍程度高速化する事が分かった。我々が関心をもつ、メソタイムスケールダイナミクスの観点からすると活性化エネルギーを与える、遷移状態とそれを乗り越える力学過程の解明が今後の大きな課題である。同時にanion-cation半径が顕著に異なるNaIの様なクラスターでは<動的ガラス状態>が現れる事が判明した。一方、数十個程度の超微小AHクラスターでは平衡状態であるにも拘わらず温度勾配があらわれる事。それが角運動量の保存の為である事も判明した。<カオス的トンネル効果の研究:>単純で且つトンネル効果をモデル化できる系としてHenon系をトンネルイオン化の基礎モデルに据えトンネルイオン化過程をカオスが理想的状態になく混合相空間として回転領域と混在する場合に解明してゆく作業がかなり進行した。重要な結果はトンネル効果に主要な寄与をもたらすLaputa chainに階層構造が存在し、しかも高次のchain構造が混合相空間でのカオス的トンネル効果に本質的役割を果たす事が解明された事である。理想的なカオス的トンネル効果では高次構造は効かず、低次構造のみでトンネルが良く近似できた事と大いに異なる。高次構造の役割は回転領域がカオス領域に占める割合に比べ相対的におおきくなる程重要になってくると考えられる。なお、本研究課題に対し、2005年8月25日-9月1日立命館大学に於いて国際研究集会{bf Complexified Dynamics, Tunnelling and Chaos}を挙行した。

1 0 0 0 IR クレルスリエ宛てのデカルトの書簡(1946年1月12日付)」訳解

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 京都大学哲学論叢刊行会

- 雑誌

- 哲学論叢 (ISSN:0914143X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.1-20, 1977-04-01

1 0 0 0 OA カントのコギト解釈

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.5-24, 2003-03-31 (Released:2007-12-18)