3 0 0 0 食道癌術後照射の検討

- 著者

- 有賀 久哲 山田 章吾 高井 良尋 根本 建二 小川 芳弘 角藤 芳久 メヒア マルコ 西平 哲郎

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.347-355, 1996

目的: 食道癌に対する術後照射の有用性を検討する目的で, 術後照射例の治療成績を非照射例と比較してretrospectiveに解析した.対象と方法: 1981年から1990年までに当施設にて治療した根治切除食道癌278例を対象とした.術後照射併用183例 (RT (+) 群), 非併用95例 (RT (-) 群) であり, IV期症例, 術死症例は予め解析から除外した・術後照射は, 両鎖骨上窩と全縦隔を含めたT字形照射野を原則とし, 総線量30-60Gy (平均41.9Gy) であった.90例にpeplomycinまたはcisplatin, vindesine (CDDP併用療法) を用いた同時化学療法が併用された.RT (-) 群に対しても, 42例に強力化学療法が併用された.鎧塁: 各治療群の5年, 10年生存率は, RT (+) 群が47.2%, 30.4%, RT (-) 群が43.0%, 23.7%であったが, 統計学的肴意差はなかった.化学療法併用例に限ると5年生存率はRT (+) 群47.7%, RT (-) 群23.7%(P=0.684) であった.有意予後因子は, N因子 (p<0.0001), T因子 (p=0.0013), 年齢 (p=0.0091), CDDP併用療法 (p=0.0123) であった.再発様式では, T字形照射域の再発率がRT (+) 群18.6%, RT (-) 群37.6%であり, 前者が有意に低かった (p=0.0068).結語: 根治切除食道癌に対する術後照射は, 照射野内再発を有意に減少するが, 生存率の改善は得られなかった.化学療法の同時併用により, 生存率を改善する可能性が示唆された.

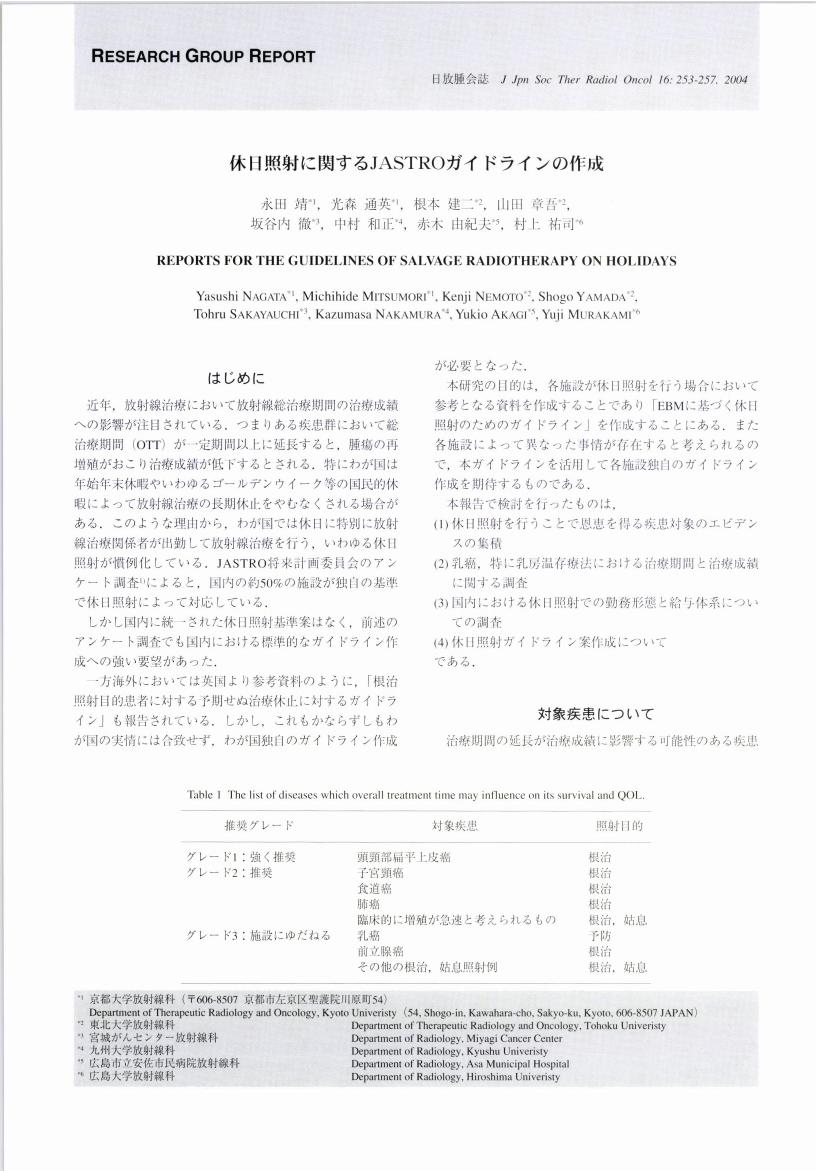

2 0 0 0 OA 休日照射に関するJASTROガイドラインの作成

- 著者

- 永田 靖 光森 通英 根本 建二 山田 章吾 坂谷内 徹 中村 和正 赤木 由紀夫 村上 祐司

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.253-257, 2004-12-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 23

- 著者

- 山本 道法 羽田 良洋 赤木 泰

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.125-130, 2000

1979年から1998年までの20年間に当院にて翼状片切除後ストロンチウム90プラークによる術後照射が施行された36人40病変を対象とした. 全例鼻側眼球結膜から発生しており, 21病変は右側, 19病変は左側に認められた. 男性18人, 女性18人年齢は43歳から80歳 (中央値64歳) で, 新鮮例38例, 再発例2例であった. 翼状片切除から術後照射までの間隔は24時間以内が17例, 2日が1例, 4日が3例, 9日が5例, 10日が5例, 11日が4例, 12日, 13日, 21日, 25日, 39日がそれぞれ1例づつであった. 投与総線量はストロンチウム90プラーク表面にて40Gyで, 1985年までは週に1度, 1回線量8Gyで, 治療期間は29日であった. それ以降は, 週に1度, 1回線量10Gyで, 治療期間は22日であった. それぞれ20例づつ施行されていた. 観察期間は再発のため打ち切った症例を除くと, 12ヶ月から180ヶ月 (中央値43ヶ月) であった. 40例のうち5例が再発した. 再発例の5例中4例は5ヶ月以内に再発した. 残りの1例は30ヶ月後に再発がみられた. 全症例の2年局所制御率は90%であった. 年齢, 性別, 新鮮例再発例, 切除から照射までの期間, 総治療期間別の局所制御率を検討したが, 症例数が少ないためいつれも統計学的有意差は認められず, 治療成績に影響を及ぼす予後因子は決定できなかった. 術後照射に伴う重篤な晩期合併症は認められなかった. 翼状片切除後のストロンチウム90プラークによる術後照射は, 再発予防に有用でありかつ安全な治療と考えられた.

1 0 0 0 OA 放射線誘発アポトーシスの研究

- 著者

- 山田 武 大平 知佐 大山 ハルミ

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.89-97, 1997-06-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 23

腫瘍の生物学の研究の進展があれば, その診断法や治療法の改良・進歩が期待される.アポトーシス研究の進展に伴い, 放射線治療の基礎として放射線誘発アポトーシスに対する関心が高まるのは当然である.本稿では, まず, 放射線細胞死研究と, アポトーシス発見とその基本概念の確立との関係, さらに, p53, bcl-2などアポトーシス関連遺伝子の機能と放射線感受性との関係など, 最新の知見を紹介する.最近, DNA損傷に加えて, 放射線細胞死の標的としての膜損傷が, 放射線誘発アポトーシスの分子機構ならびに細胞内情報伝達の研究の進歩に伴い, クローズアップされてきた.さらに, アポトーシス実行過程の引き金となるタンパク質分解の役割と関連遺伝子, 放射線障害・リスクの軽減におけるアポトーシスの役割も注目されている.最後に, 放射線誘発アポトーシス研究において発見された増殖死型アポトーシスの意義について言及する.

1 0 0 0 OA 子宮頸癌放射線治療後の性生活の変化

- 著者

- 桜井 英幸 高橋 満弘 鈴木 義行 清原 浩樹 斉藤 淳一 石川 仁 原島 浩一 北本 佳住 秋元 哲夫 中山 優子 長谷川 正俊 中野 隆史

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.187-191, 2003-09-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

【目的】子宮頸癌放射線治療後の性生活の変化について, 調査を行ったので報告する.【対象と方法】子宮頸癌の告知後に放射線治療を受け, かつ治療当時パートナーを有していた33例を対象とした. 治療時の年齢鮮平均50.5歳 (26.1~80.5), 調査時の年齢は平均54.3歳 (31.3~80.9) であった.子宮頸癌の病期は, I期8例, II期14例, III期9綱, IV期2例であった. 放射線単独例は20例, 術後照射例13例であった。【結果】治療前の性交の頻度は, 治療前から全くなしと答えた5例を除いた場合, 性交頻度が減少したのは21例, 頻度が変わらないのは5例, 増加したのは2例であった.治療法別では, 放財線単独群で減少例が多い傾向がみられた. 子宮癌になったことで精神的に性交がいやになったと回答したのは21例 (65.6%) であった.パートナーが性交を嫌がっている, または遠慮していると回答したのは9例 (31.0%) で, パートナーのために我慢して性交に応じていると回答した症例は, 9例 (32.1%) であった.また, 17例 (63.0%) が, 治療後に挿入困難となったと回答していた. 性交による出血が心配であると回答した症例も, 24例.(75.0%) と高頻度に認められた. 性交痛に関しては, 17例 (63.0%) が疼痛ありと回答していたが, 我慢できない痛みであると答えたのは3例のみであった. 性交によって治療前よりも快感が得られなくなつたと回答したのは13例 (52.0%) であった.【結語】子宮頸癌放射線治療後には性交頻度が減少する例が多く, その理由は, 挿入困難, 出血, 性交痛などの器質的障害だけでなく, 子宮頸癌を経験したことによる性交への意欲の喪失であった.

1 0 0 0 OA 頭頸部放射線照射後の味覚障害に対する亜鉛含有薬ポラプレジンクの効果

- 著者

- 中村 和正 鹿間 直人 栂尾 理 佐々木 茂 篠田 充功 國武 直信 木村 正彦 渡辺 哲雄 佐々木 智成 寺嶋 廣美 増田 康治

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.79-82, 2001-06-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

放射線治療後の味覚障害に対し亜鉛含有胃潰瘍治療薬ポラプレジンクを投与し, そあ効果を検討した. 舌を含む照射野にて放射線治療を施行した悪性腫瘍症例22例を対象とした. 舌の一部または全てに対する照射線量は25, 5Gyから46.0Gy (平均37.9Gy) であった. 放射線治療終了後0-1,561日 (平均305.3日) に, ポラプレジンクー回75mg, 一日2回の投与を行い, 投与期間ば25日から353日 (平均96.9日) であった. 20例 (90, 9%) に自覚的味覚障害の改善を認めだ放射線治療後の味覚障害の回復に亜錐製剤は有効と考えられた.

1 0 0 0 OA 原発不明頸部リンパ節転移癌の放射線療法

- 著者

- 原 竜介 伊東 久夫 安田 茂雄 町田 南海男 磯部 公一 宇野 隆 高野 英行 幡野 和男 茂松 直之 久保 敦司

- 出版者

- Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology

- 雑誌

- The Journal of JASTRO (ISSN:10409564)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.109-115, 1999-06-25 (Released:2011-07-11)

- 参考文献数

- 13

放射線治療を行った原発不明頸部リンパ節転移癌患者29例について検討した. N病期はNl: 1例, N2: 14例, N3: 14例で, 組織型は扁平上皮癌25例, 未分化癌4例であった. 11例は放射線と手術が併用され (RT+Ope群), 18例は放射線を主体に治療した (RT群). 頸部リンパ節への総線量は50-78Gyであった. 全体の5年生存率は40%となった. N病期別の5年生存率はN1-2b群61%, N2c-N3群22%となり, N1.2b群が有意に予後良好であった (p=0.003). 治療法ではRT群33%, Ope+RT群59%となり, Ope+RT群において有意に予後良好であった (p=0.004). N1-2b群とN2c-3群の累積局所制御率は, それぞれ73%, 34%となった (p=0.026) 治療法別の局所制御率では, Ope+RT群の76%に対し, RT群は36%となった (p=0.010). 経過中に原発巣が発現した症例は4例であった. 原発不明癌の頸部リンパ節転移では, 転移リンパ節の制御が生存率改善に必要で, 出来る限り転移リンパ節を切除する必要性が示唆された.