18 0 0 0 IR 付加体地質の観点に立った秩父累帯のユニット区分と四国西部の地質

- 著者

- 松岡 篤 山北 聡 榊原 正幸 久田 健一郎

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.9, pp.634-653, 1998-09-15

- 参考文献数

- 143

- 被引用文献数

- 26 97

西南日本全域の秩父累帯研究のレビューをとおして,付加体地質の観点から秩父累帯全域に適用しうるユニット区分を提案した.北部秩父帯には,構造的上位からペルム紀の沢谷ユニット,ジュラ紀古・中世の遊子川ユニット,住居附ユニット,上吉田ユニット,ジュラ紀末・白亜紀古世の柏木ユニットが識別された.一方,南部秩父帯には,構造的上位から,ジュラ紀から白亜紀古世にわたる大平山ユニット,斗賀野ユニット,三宝山ユニットが識別された.このユニット区分を用いて四国西部の地質を見直し,秩父累帯の3次元像を描いた.黒瀬川帯の構成岩類は,南北をそれぞれ南部秩父帯および北部秩父帯のユニットに構造的に挟まれ,板状をなすとともに,北西に向かって尖滅する.このような四国西部における黒瀬川帯の分布様式の形成には,三波川変成作用(100Ma前後)以降に,この地域で特異的に起こった付加体深部相の上昇運動が関わっている. / This paper proposes a unit division applicable for the entire Chichibu Composite Belt based primarily on lithologic character. The Permian Sawadani Unit (NC-P), Lower-Middle Jurassic Yusugawa (NC-Js), Sumaizuku (NC-Jα), Kamiyosida (NC-Jβ) units, and uppermost Jurassic-Lower Cretaceous Kashiwagi Unit (NC-JK), technically from top to bottom, are recognized in the Northern Chichibu Belt. The Jurassic-Lower Cretaceous Ohirayama (SC-Jα), Togano (SC-Jβ) and Sambosan (SC-JK) units are recognized in the Southern Chichibu Belt. Oceanic plate stratigraphy for accretionary complexes in the Northern and Southern Chichibu belts are generally similar to each other, but some critical differences are also recognizable. The Sambagawa metamorphism affected accretionary complexes not only of the Northern Chichibu Belt but also of the Southern Chichibu Belt. A 3-D diagram using this unit division for the Chichibu Composite Belt in western Shikoku is depicted. Components of the Kurosegawa Belt are tectonically sandwiched between units of the Northern and Southern Chichibu belts and die out to the northwest. The following processes well explain the distribution pattern of the Kurosegawa Belt in the area : (1) formation of accretionary complexes in the Northern and Southern Chichibu belts, (2) juxtaposition of the Northern Chichibu and Southern Chichibu belts due to large-scale strike slip movement, (3) Sambagawa metamorphism (ca. 100Ma), and (4) local exhumation of deeper part of Southern Chichibu accretionary complexes.

2 0 0 0 OA 関東山地東縁部に分布する蛇紋岩のクロムスピネル化学組成

- 著者

- 原 英俊 久田 健一郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 雑誌

- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.5, pp.447-458, 2021-12-02 (Released:2021-12-04)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

関東山地東縁部に分布する蛇紋岩のクロムスピネル化学組成について報告を行う.この地域の蛇紋岩は,1)三波川変成岩類(古武ノ山蛇紋岩),2)御荷鉾緑色岩類,3)秩父帯付加コンプレックス(駒高蛇紋岩)と3つの地質体の分布域に認められる.クロムスピネルの化学組成の検討は,Cr–Al–Fe3+の関係,Cr# = Cr/(Cr+Al)原子比,Mg# = Mg/(Mg+Fe2+)原子比,YFe = Fe3+/(Cr+Al+Fe3+)原子比及びTiO2 wt%を用い行った.Cr#,Mg#及びにTiO2 wt%着目すると,三波川変成岩類に伴う古武ノ山蛇紋岩のクロムスピネルについては,Cr#とMg#は,それぞれ0.49~0.50及び0.56~0.60の狭い組成範囲に集中する.TiO2は0.04 wt%以下を示す.御荷鉾緑色岩類中の蛇紋岩のクロムスピネルでは,Cr#とMg#はそれぞれ0.33~0.66及び0.01~0.38と相対的に広い組成範囲を示し,両者には負の相関が認められる.TiO2は3.6~13.3 wt%を示す.またMg#やFe3+含有量などから,クロムスピネルは変質及び変成作用の影響を受け,初生的な化学組成を保持していないと考えられる.秩父帯付加コンプレックス中の駒高蛇紋岩のクロムスピネルは,Cr#が0.37~0.49,Mg#が0.63~0.66と狭い組成範囲を示し,またTiO2は0.4 wt%以下である.駒高蛇紋岩のクロムスピネルは,古武ノ山蛇紋岩のクロムスピネルとよく似た化学組成を示す.既存のデータによると,駒高蛇紋岩と古武ノ山蛇紋岩のクロムスピネルは,黒瀬川帯東方延長と考えられる蛇紋岩(山中白亜系南縁,名栗断層,木呂子メランジュ)のクロムスピネルより低いCr#と高いMg#を特徴とする.

2 0 0 0 OA 秩父累帯研究の新展開―四国西部からの発信

- 著者

- 松岡 篤 山北 聡綜 榊原 正幸 久田 健一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.9, pp.XXI-XXII, 1998 (Released:2010-12-14)

- 被引用文献数

- 1

秩父累帯の主要部は, ジュラ紀の付加体からなる. 付加体に含まれるチャートや石灰岩などの海洋性物質について, その堆積年代や含まれる化石の古生物地理学上の特徴を明らかにすることにより,秩父累帯の形成モデルに制約を与えることができる. また, 地質構造の特徴は, 付加体形成から現在にいたるまでのプロセスを反映している, 秩父累帯を構成する主要なユニットについて, 露頭のようすや山塊の表情を紹介する. 斗賀野ユニットと三宝山ユニットは南部秩父帯に, 柏木ユニット, 住居附ユニットおよび沢谷ユニットは北部秩父帯にそれぞれ属する.

- 著者

- 冨永 紘平 久田 健一郎 上野 勝美

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

西南日本内帯の秋吉帯に分布するパンサラッサ海起源の海山型石灰岩には,石炭紀最後期–ペルム紀再前期に北方型要素を伴う造礁生物群集が記録されている.Nakazawa et al. (2011) は,それをもとにパンサラッサ海の熱帯–亜寒帯地域でのゴンドワナ氷床の発達に伴った寒冷化の影響を議論した.しかしながら,この群集が当時のパンサラッサ海の中でどれくらいの地理的な広がりを持っていたのかは明らかにされてこなかった.本研究では,ジュラ紀付加体コンプレックス中に分布する叶山石灰岩において堆積相および生相を記載し,それをもとにパンサラッサ遠洋域における北方型群集の空間的な広がりを考察する.叶山石灰岩は関東山地の秩父帯北帯ジュラ紀付加コンプレックスの蛇木ユニットに属しており(Kamikawa et al., 1997),蛇木ユニットの泥岩からは前期ジュラ紀の放散虫化石が報告されている(久田・岸田, 1987).叶山石灰岩からは後期石炭紀Moscovianから中期ペルム紀Wordianのフズリナ化石が産出しているが(例えば高岡, 1977),本研究で扱った叶山鉱山内のセクションからはDaixina sokensisや “Pseudofusulina” kumoasoanaなど概ね石炭紀末のGzhelianを示すフズリナ化石が得られている.また,叶山石灰岩南縁付近の泥岩中には玄武岩のブロックが含まれており,海洋島玄武岩と類似した全岩化学組成を示す.叶山石灰岩は明灰色,塊状の石灰岩で,algal bafflestone(MF1),microbial bindstone(MF2),crinoidal packstone-rudstone(MF3),fusuline packstone(MF4),wackestone-mudstone(MF5),bioclastic grainstone(MF6),oolitic grainstone(MF7)の7種類の微岩相が識別された.生物による結合組織が観察されるMF1,MF2は,石灰藻AnthracoporellaやPalaeoaplysinaが生息時の姿勢を保った状態で保存されており,石灰質微生物であるArchaeolothoporellaやTubiphytesによって結合されている.生物骨格の間を埋める堆積物は,石灰泥のほか生砕物,ペロイドを含み,セメントが発達する空間も存在する.MF3–5は石灰泥を豊富に含む堆積物であり,ウミユリ骨片やフズリナを中心とした生砕物を含む.一方で,MF6とMF7は石灰泥を欠き淘汰の良い砂サイズの粒子の間にはセメントが発達する.叶山石灰岩には外洋に面した礁斜面が崩壊・再堆積したことを示す巨大な角礫状のイントラクラストや混濁流による級化構造が存在しないことから,いずれの岩相も背礁環境の堆積物に相当すると考えられる.MF1–5は礁湖堆積物に相当し,MF1とMF2は礁湖にパッチ状に存在する石灰藻や微生物によるマウンドであると考えられる.一方で, MF6とMF7は,波浪の影響を受ける砂堆堆積物である.叶山石灰岩のMF1,MF2の産状から,AnthracoporellaおよびPalaeoaplysina等の石灰藻がバッフラー,ArchaeolithoplrellaやTubiphytesといった石灰質微生物がバインダーの役割を果たしていたであろう.これらの群集は秋吉石灰岩のPalaeoaplysina-microencruster群集(Nakazawa et al., 2011)と類似している.石炭紀末から前期ジュラ紀にかけてのイザナギプレートの移動速度(Müller et al., 2016; Matthews et al., 2016)に基づくと,叶山石灰岩はパンサラッサ海を5,000 km以上移動してきたことになる.秋吉帯ペルム紀付加コンプレックスの泥岩の年代は中期–後期ペルム紀のWordianからWchapingian(260–270 Ma)であるとされており(Kanmera et al., 1990),秋吉石灰岩は石炭紀末から沈み込みまでの期間はわずか40万年程度であると推定できる.よって,石炭紀末には叶山石灰岩よりも沈み込み帯により近い場所に存在していたと推定される.本研究により,秋吉帯の海山起源石灰岩だけでなく,秋吉石灰岩と離れた位置に存在した叶山石灰岩からも Palaeoaplysinaから成る造礁生物が見られた.このことから,Palaeoaplysina-microencruster群集は石炭紀最後期からペルム紀再前期にかけてパンサラッサ海に広く分布した群集であったと考えることができる.

2 0 0 0 OA O-161 韓国南東部の下部白亜系河陽層群の礫岩から得られたジュラ紀新世放散虫化石

- 著者

- 鎌田 祥仁 久田 健一郎 Lee Yong Il

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.106, 1999-10-05

1 0 0 0 ホモ・サピエンスの世界拡散におけるイラン・ザグロス山脈の役割

- 著者

- 久田 健一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, 2018

【災害のためプログラム中止】 平成30年北海道胆振東部地震により学術大会のプログラムが大幅に中止となりました.中止となったプログラムの講演要旨については,著者のプライオリティ保護の見地からJ-STAGEに公開し,引用可能とします.ただし,学術大会においては専門家による議論には供されていませんので「災害のためプログラム中止」との文言を付記します.(日本地質学会行事委員会)

1 0 0 0 OA イランのザグロス山脈,シラーズ北方のボラギ盆地に発達する石灰岩中の注入構造

- 著者

- 伊藤 穂高 久田 健一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.3, pp.V-VI, 2007-03-15 (Released:2013-03-23)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 インド, ゴンドワナ地方の白亜紀オラーコジン堆積物

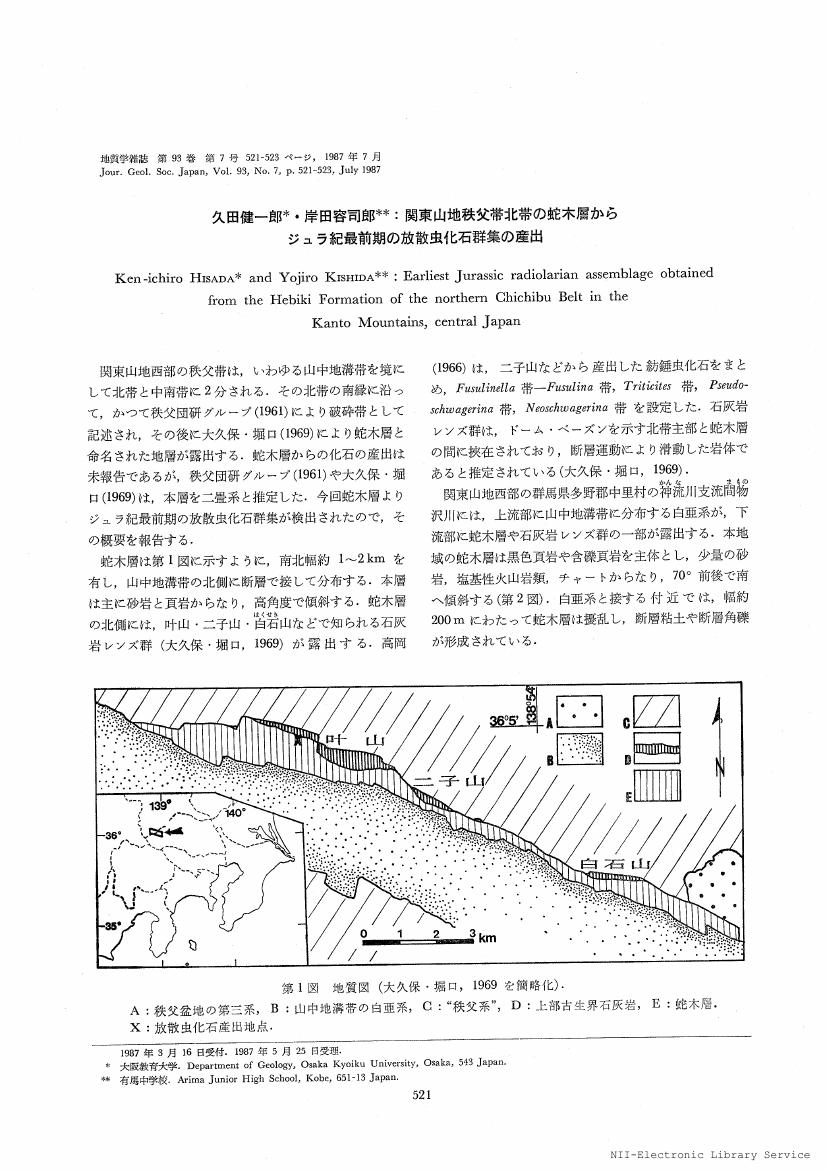

1 0 0 0 OA 関東山地秩父帯北帯の蛇木層からジュラ紀最前期の放散虫化石群集の産出

- 著者

- 久田 健一郎 岸田 容司郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.7, pp.521-523_1, 1987-07-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 2

1 0 0 0 OA パレオテチス収束域における島弧-縁海系の発達・崩壊過程に関する地質学的検証

- 著者

- 上野 勝美 黒田 潤一郎 宇野 康司 鎌田 祥仁 久田 健一郎 原 英俊 荒井 章司 チャロエンティティラット タスィニ チャルシリ パンヤ カンパヴォン ケオ ヴィライカム カムセン チャンタヴォンサ ホントン 宮東 照

- 出版者

- 福岡大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

東南アジア主要部(タイ,ラオス)において,後期古生代-前期中生代のパレオテチス海洋プレートの沈み込みに伴う島弧-縁海系の発達・崩壊過程を,野外調査および層序学,地質年代学,岩石学,古地磁気学,等の手法を用いて検討した.パレオテチス海洋底の沈み込みで形成された火山弧と背弧海盆閉鎖域は,タイ南東部-北部(クレン,ランパン,チェンライ,ナン地域)からラオス北部(ウドムサイ,ルアンナムタ地域)へと連続することが初めて示された.その結果,当該時期の東南アジア主要部には,現在の日本列島と同様の,巨大海洋のプレート沈み込みとそれにより形成された島弧火山帯,その背後に発達した背弧盆という古地理が復元できた.

- 著者

- 鎌田 祥仁 久田 健一郎 Lee Yong Il

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, 1999

1 0 0 0 OA 関東山地南部芦ケ久保-鴨沢地域の中・古生層

- 著者

- 鎌田 祥仁 上野 勝美 原 英俊 一瀬 めぐみ 久田 健一郎 Charoentitirat Titima Charusiri Punya Apsorn Sardsud

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.113, 2006-09-08

- 著者

- 久田 健一郎 Chutakositkanon V Charusiri P Charoentitirat T 上野 勝美 鎌田 祥仁 原 英俊 一瀬 めぐみ 奥澤 康一 荒井 章司

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.111, 2004-09-10

- 著者

- 鎌田 祥仁 上野 勝美 原 英俊 藤川 将之 宇野 康司 一瀬 めぐみ 久田 健一郎 Khampavong Keo Kongthiphavong Subin Charoentitirat Titima Charusiri Punya

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.112, 2005-09-10

- 著者

- 上野 勝美 原 英俊 鎌田 祥仁 一瀬 めぐみ 久田 健一郎 Khampavong Keo Kongthiphavong Subin Charoentitirat Titima Charusiri Punya

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.112, 2005-09-10

1 0 0 0 OA 〈論文〉大井川上流域の四万十帯における岩盤クリープ

- 著者

- 徳嶺 庄一郎 久田 健一郎

- 出版者

- 筑波大学農林技術センター

- 雑誌

- 筑波大学農林技術センター演習林報告 (ISSN:09121765)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.1-24, 2009-03-31

1 0 0 0 ゴンドワナ北縁地塊群の離散・集合プロセス

平成11年度,12年度で合計2回,延べ約50日間,雲南省西部で野外調査を実施し,多くの地質学的新知見を得るとともに,多数の化石,岩石試料を採集した。これまでに明らかになったことを要約すると,1)Baoshan地塊の上部古生界は,温暖な下部石炭系,氷河起源の異常礫(ダイアミタタイト)を含む寒冷な砕屑岩相と浅海-陸上噴出の玄武岩からなる下部ペルム系,温暖だが単純な動物相からなる中部ペルム系から構成されている。2)Baoshan地塊のゴンドワナからの分離は,Woniusi玄武岩の噴出時期に相当し,前期ペルム紀であることを化石によって確認した。3)Baoshan地塊の下部石炭系化石群は,中国南部や西欧の動物群と共通要素を持ち,下部ペルム系には小型単体サンゴなどからなる寒冷な環境に適応しうる動物群が産出する。また,中部ペルム系には温暖なTethys海要素と共通な化石群を含むが,東南アジアのSibumas地塊や東アジアのCimmerian陸塊と共通の化石も多く含まれている。4)これらを総合すると,石炭紀前期には温暖な陸棚浅海に位置していた同地塊は,石炭紀後期にゴンドワナ大陸とともに寒冷化,旋回南下し,ペルム紀前期に寒冷域でリフティングによってゴンドワナから分離北上を開始し,ペルム紀中期には中緯度付近まで北上していたというシナリオが,化石,堆積相からも強く示唆されることが明らかになった。5)西側に隣接するTengchong地塊の上部古生界についても,Baoshan地塊と共通要素を持っていることが明確になった。6)東隣のChangning-Menglian縫合帯には,海山型の炭酸塩buildupsが多数分布しており,今後詳細な検討が不可欠であることが明らかになった。