1 0 0 0 エロゾル吸入療法

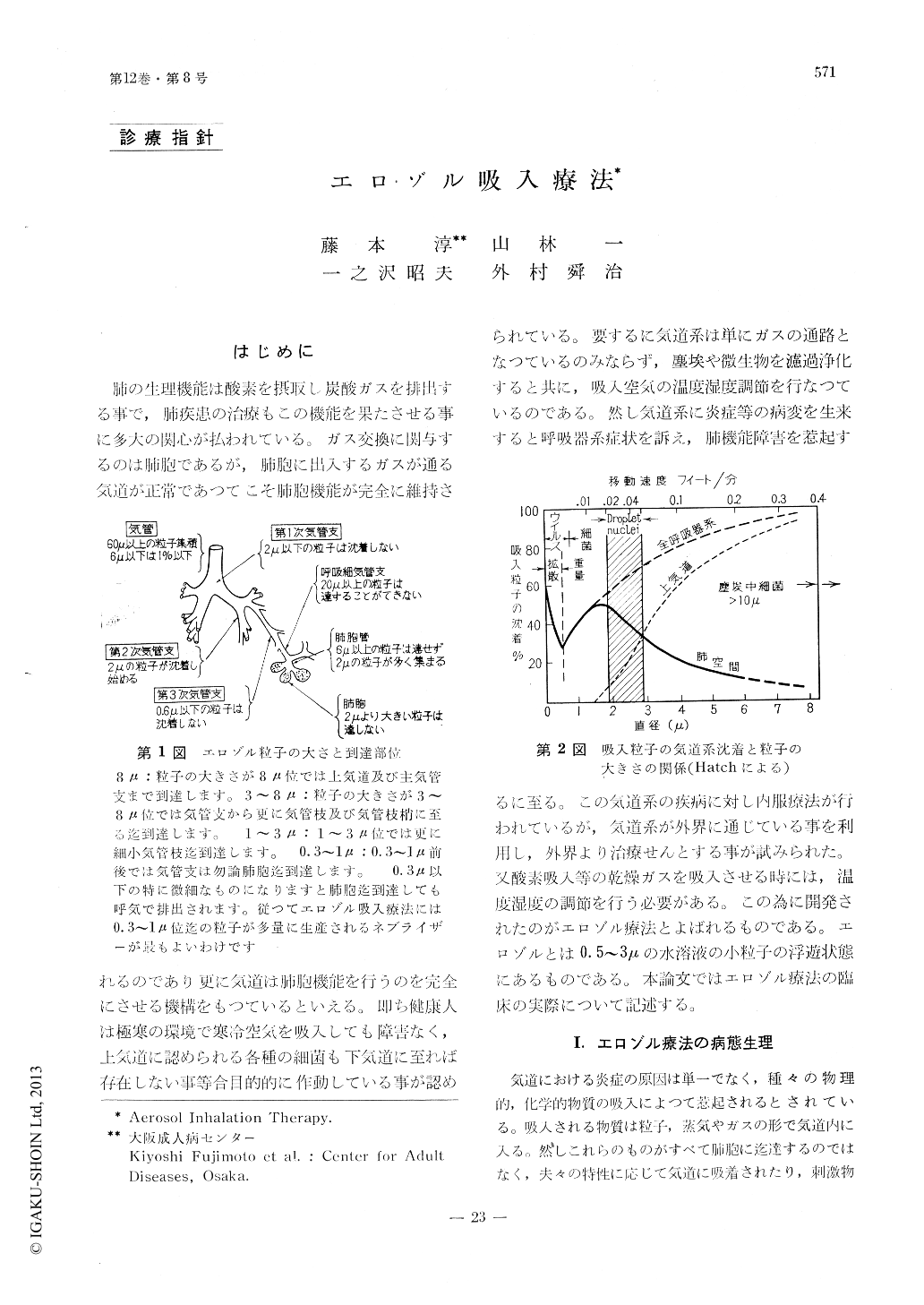

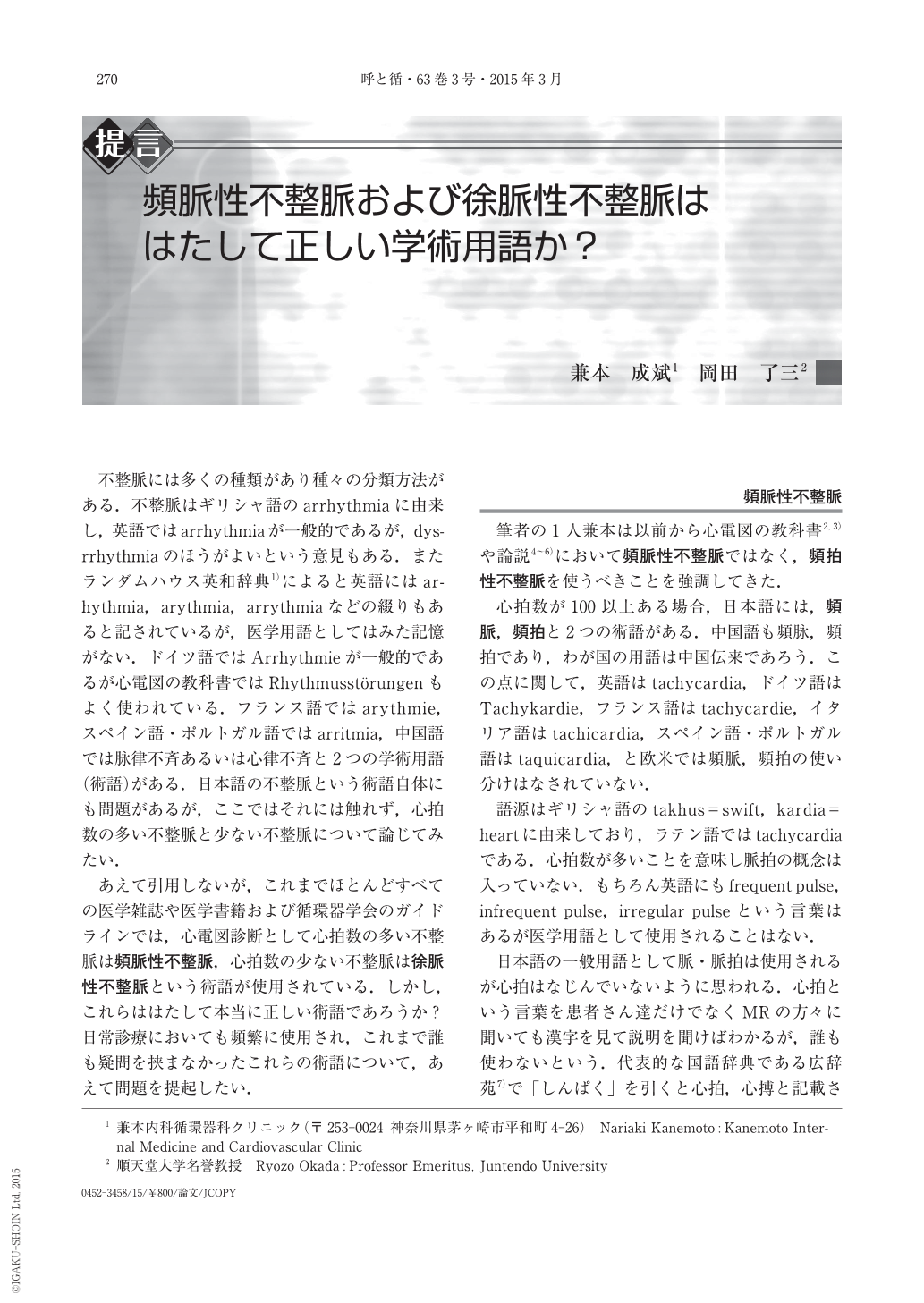

はじめに 肺の生理機能は酸素を摂取し炭酸ガスを排出する事で,肺疾患の治療もこの機能を果たさせる事に多大の関心が払われている。ガス交換に関与するのは肺胞であるが,肺胞に出入するガスが通る気道が正常であつてこそ肺胞機能が完全に維持されるのであり更に気道は肺胞機能を行うのを完全にさせる機構をもつているといえる。即ち健康人は極寒の環境で寒冷空気を吸入しても障害なく,上気道に認められる各種の細菌も下気道に至れば存在しない事等合目的的に作動している事が認められている。要するに気道系は単にガスの通路となつているのみならず,塵埃や微生物を濾過浄化すると共に,吸入空気の温度湿度調節を行なつているのである。然し気道系に炎症等の病変を生来すると呼吸器系症状を訴え,肺機能障害を惹起するに至る。この気道系の疾病に対し内服療法が行われているが,気道系が外界に通じている事を利用し,外界より治療せんとする事が試みられた。又酸素吸入等の乾燥ガスを吸入させる時には,温度湿度の調節を行う必要がある。この為に開発されたのがエロゾル療法とよばれるものである。エロゾルとは0.5〜3μの水溶液の小粒子の浮遊状態にあるものである。本論文ではエロゾル療法の臨床の実際について記述する。

1 0 0 0 頻脈性不整脈および徐脈性不整脈ははたして正しい学術用語か?

不整脈には多くの種類があり種々の分類方法がある.不整脈はギリシャ語のarrhythmiaに由来し,英語ではarrhythmiaが一般的であるが,dysrrhythmiaのほうがよいという意見もある.またランダムハウス英和辞典1)によると英語にはarhythmia,arythmia,arrythmiaなどの綴りもあると記されているが,医学用語としてはみた記憶がない.ドイツ語ではArrhythmieが一般的であるが心電図の教科書ではRhythmusstörungenもよく使われている.フランス語ではarythmie,スペイン語・ポルトガル語ではarritmia,中国語では脉律不斉あるいは心律不斉と2つの学術用語(術語)がある.日本語の不整脈という術語自体にも問題があるが,ここではそれには触れず,心拍数の多い不整脈と少ない不整脈について論じてみたい. あえて引用しないが,これまでほとんどすべての医学雑誌や医学書籍および循環器学会のガイドラインでは,心電図診断として心拍数の多い不整脈は頻脈性不整脈,心拍数の少ない不整脈は徐脈性不整脈という術語が使用されている.しかし,これらははたして本当に正しい術語であろうか? 日常診療においても頻繁に使用され,これまで誰も疑問を挟まなかったこれらの術語について,あえて問題を提起したい.

1 0 0 0 カテーテル治療の歴史と進歩

心臓カテーテル検査および治療は,心疾患の治療において重要な位置をしめるようになり,冠動脈インターベンション(PCI)の件数はすでに外科医による冠動脈バイパス手術(CABG)件数を大幅に超えている.歴史的には内科治療,外科治療に続く第三の領域として登場したのであるが,現実には第一選択と考えて良い対象も増加している. 心臓カテーテルの世界第一例は,1929年ドイツの泌尿器科医Forssmanが,自分の上腕静脈から尿道カテーテルを挿入し,レントゲン室に走って行き胸部写真を撮ったところ,尿道カテーテルが右心房内にあることが確認された.初めて生きている人間において末梢の血管から心臓内にカテーテルが到達することを証明したが,狂気の行為として病院をクビになり泌尿器科医としては不遇であった.しかし,その後に発展する心臓カテーテル法を開発したことにより1956年にノーベル賞を受賞している.

1 0 0 0 睡眠時無呼吸症候群と睡眠薬服用

はじめに 日本人の体型,特に中高年以上の男性は年々体重増加の傾向がある.肥満が増加するとともに,閉塞性睡眠時無呼吸症の罹患頻度も高くなってきている.現在わが国には睡眠時無呼吸症の患者は250万〜300万人はいるといわれている.さらにわが国の睡眠時無呼吸症の特徴的なことは中年以降の男性に多いことである.米国では,睡眠時無呼吸症の頻度は男性4%,女性2%といわれているが,睡眠中に呼吸が止まる頻度は男性で24%,女性で9%と高率に認められる1).ところで,現在の日本人の65歳以上の高齢者の人口は2015年(平成27年3月20日)現在,約3,300万人であり,日本の人口の約29.1%を占めている.高齢者になるほど慢性の不眠症が増加し,睡眠薬の処方箋数も増加する.米国では65歳以上の高齢者のうち無呼吸・低換気指数(AHI)15以上が約20%あったと報告されている2).また,不眠症をもつ高齢者で約29%から61%は睡眠時無呼吸症を訴えているといわれている3). 閉塞性無呼吸症候群(以下OSAS)は,睡眠中の上気道の閉塞によって無呼吸や低換気が起き,睡眠中の頻回の覚醒反応と酸化ヘモグロビンの不飽和による低酸素血症が引き起こされる.さらに頻回の覚醒反応に伴う睡眠の質や量の低下によって,OSASには昼間の眠気のみならず,認知機能障害や抑うつ症状などの精神症状を合併することが多く,熟眠感の欠如や中途覚醒の増加や夜間頻尿に伴う睡眠の分断などの不眠の症状も多くみられる.われわれの睡眠障害クリニックでは無呼吸・低換気指数が25以上のうち不眠を訴える者が6.0%いた.無呼吸症の患者は不眠の原因が無呼吸によるものである自覚が乏しいことが多く,不眠に対して飲酒をしたり,OCDの睡眠薬を飲んだり,かかりつけの医師から睡眠薬を処方してもらうケースも少なくない.飲酒や長期間のベンゾジアゼピン系の睡眠薬の服用は無呼吸症の症状をさらに悪化させるといわれている.

1 0 0 0 ARDSにおける肺高血圧症と肺循環

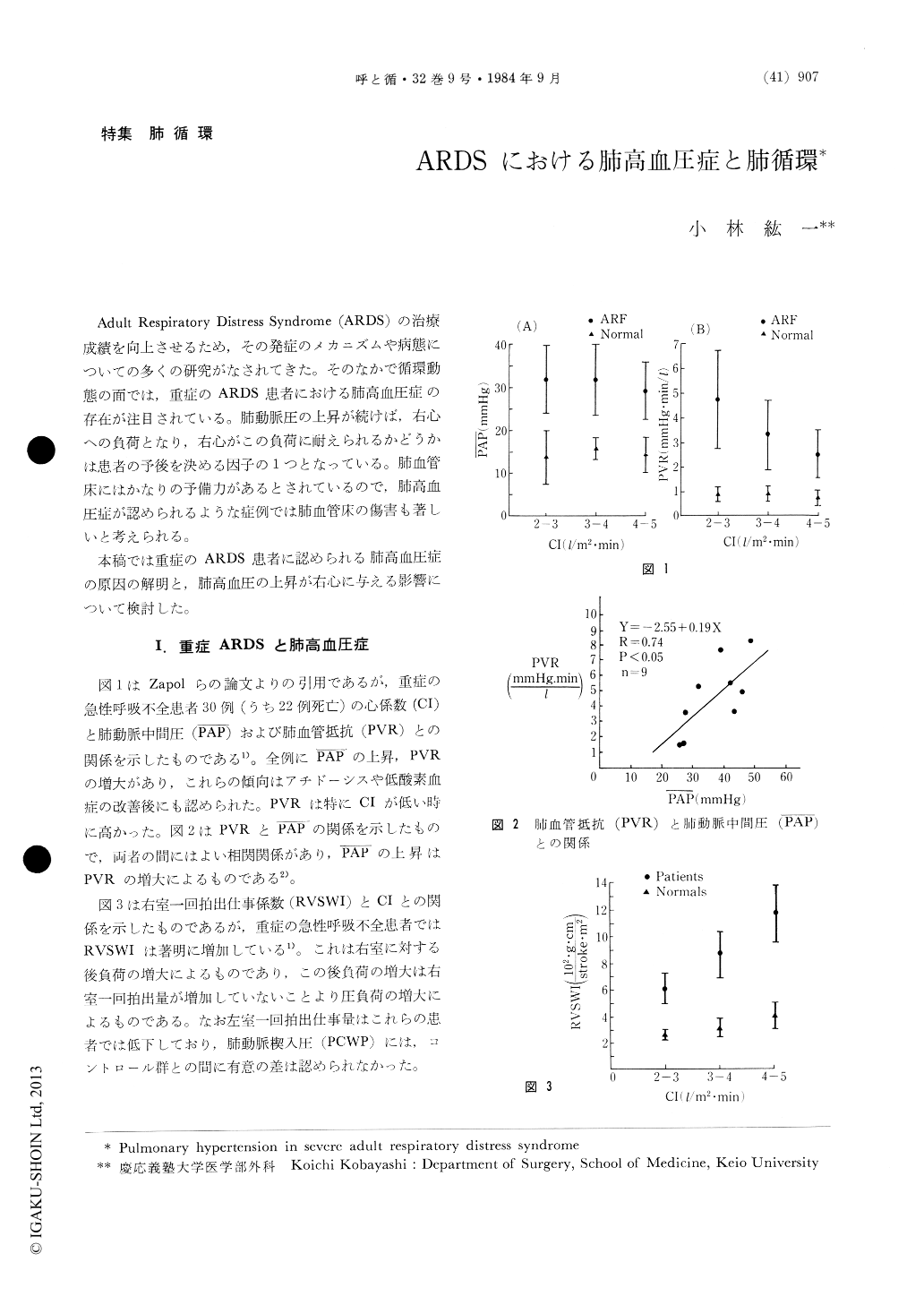

Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)の治療成績を向上させるため,その発症のメカニズムや病態についての多くの研究がなされてきた。そのなかで循環動態の面では,重症のARDS患者における肺高血圧症の存在が注目されている。肺動脈圧の上昇が続けば,右心への負荷となり,右心がこの負荷に耐えられるかどうかは患者の予後を決める因子の1つとなっている。肺血管床にはかなりの予備力があるとされているので,肺高血圧症が認められるような症例では肺血管床の傷害も著しいと考えられる。 本稿では重症のARDS患者に認められる肺高血圧症の原因の解明と,肺高血圧の上昇が右心に与える影響について検討した。

1 0 0 0 ARDS発症機序解明の新たな展開

- 著者

- 今井 由美子 久場 敬司

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.7, pp.650-655, 2013-07-15

はじめに 急性呼吸窮迫症候群(acute respiratory distress syndrome;ARDS)は,敗血症,胃液の誤嚥,多発外傷,ウイルス感染症など多様な要因によって引き起こされるが,その病態は,好中球,マクロファージなどの炎症細胞の浸潤,びまん性肺胞損傷(diffuse alveolar damage;DAD),サイトカインの過剰産生,肺血管透過性の亢進による肺浮腫に特徴づけられる1).ARDSの定義は,従来は1994年の北米・ヨーロッパARDSコンセンサス会議(American-European Consensus Conference on ARDS;AECC)で提唱されたものが使われていたが2),2012年に同AECC定義の見直しが行われ,ベルリン定義(Berlin Definition)として発表された3).ベルリン定義では,重症度に関して,酸素化を指標に,“軽症”(200mmHg<PaO2/FIO2≤300mmHg),“中等症”(100mmHg<PaO2/FIO2≤200mmHg),“重症”(PaO2/FIO2≤100mmHg)に分類している.さらに“重症”ARDSの定義には,胸部X線所見の重症度,呼吸機能(コンプライアンス≤40ml/cmH2O),ならびに呼気終末陽圧(positive end-expiratory pressure ≥10cmH2O)や補正分時呼気量(corrected expired volume per minute(≥10l/min)といった患者の生命維持に必要となる人工呼吸の換気パラメーターの設定が含まれている.meta-analysisではこの重症度分類は生命予後と良く相関することが示されている.これまでARDSの治療薬の開発を目指して精力的な研究がなされてきたにもかかわらず,現在のところ重症ARDSの生命予後の改善に繋がる有効な治療薬はなく,重症ARDSの救命は困難を極めている. 新型肺炎(SARS),H5N1鳥インフルエンザをはじめとした重症新興呼吸器ウイルス感染症は,ヒトに重症ARDSや多臓器不全をはじめとした非常に重篤な疾患を引き起こす.特にH5N1鳥インフルエンザのヒトでの死亡率は60%にも及び,主要な死因はARDSである4).また2003年に発生したSARSでは半年の間に8,000人が感染し,うち800人が死亡したが,死因の大部分はARDSによるものであった5).このようなウイルス感染症はいったん重症化するとワクチンや抗ウイルス薬はもはや無効となり,有効な治療法がない.現在ウイルス感染で引き起こされる重症ARDSの病態の解明,治療法の開発が重要な課題となっている.ウイルスの増殖には宿主因子が不可欠であるが,ウイルスが侵入した宿主細胞では,様々なウイルス・宿主相互作用が引き起こされる.ウイルス感染に対して宿主細胞ではインターフェロンによる抗ウイルス応答をはじめとした自然免疫が誘導されるが,一方で自然免疫の過剰な応答は肺組織の過剰炎症を引き起こし,ARDSの重症化に繋がる.私達はこれまで,マウスARDSモデル用いてウイルス性のARDS,非ウイルス性のARDSに共通して関与している分子病態として,ダメージ関連分子パターン(damage associated molecular patterns;DAMPs),レニン・アンジオテンシン系,ならびにケモカインCXCL10とその受容体CXCR3の役割について報告してきたので,これらの研究成果を中心に最近のARDS研究について述べたい.

1 0 0 0 向精神薬が原因と考えられた致死的心室性不整脈の1例

- 著者

- 近藤 直樹 日浅 芳一 岸 宏一 藤永 裕之 大石 佳史 大谷 龍治 和田 達也 相原 令

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1117-1120, 1993-11-15

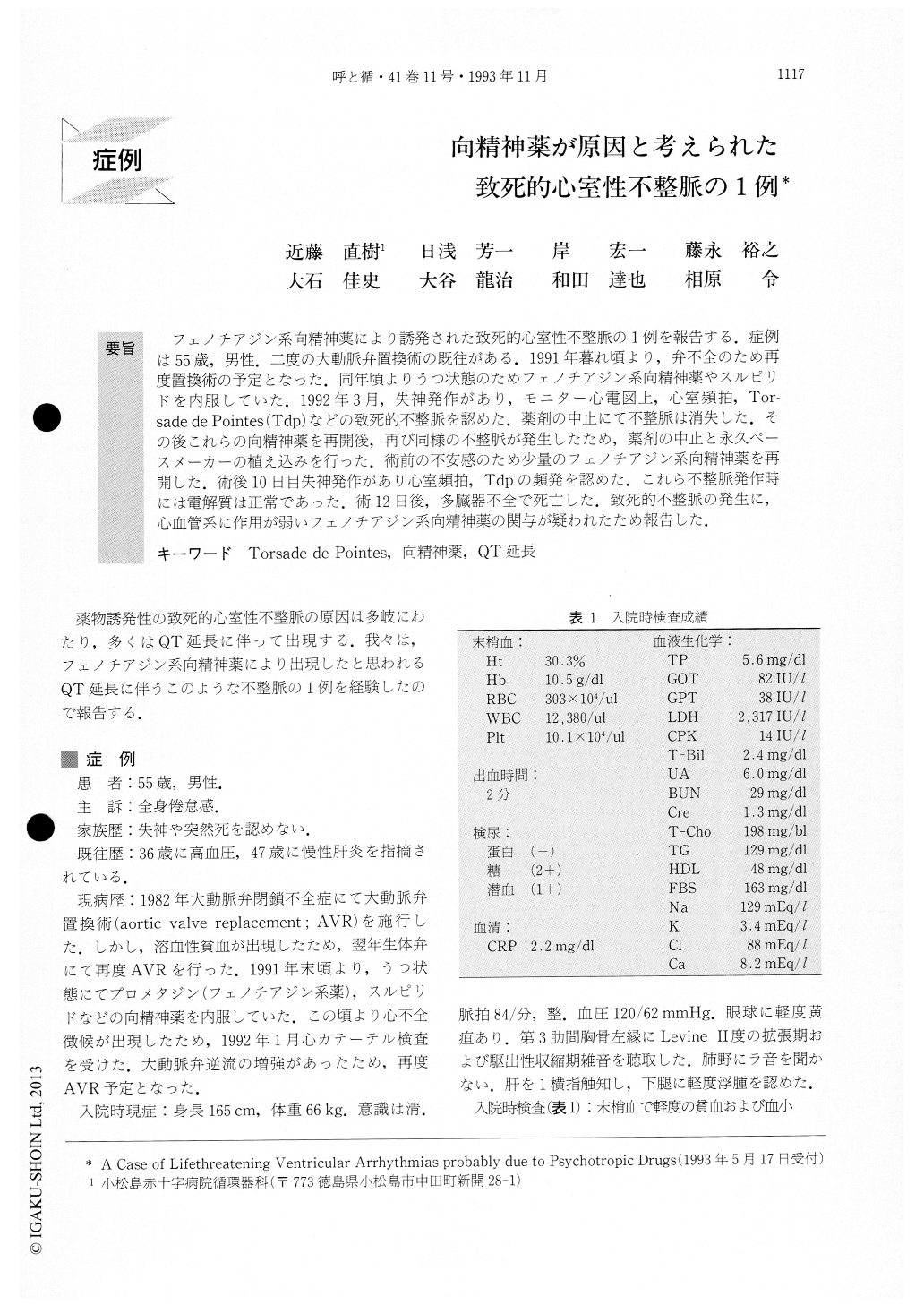

フェノチアジン系向精神薬により誘発された致死的心室性不整脈の1例を報告する.症例は55歳,男性.二度の大動脈弁置換術の既往がある.1991年暮れ頃より,弁不全のため再度置換術の予定となった.同年頃よりうつ状態のためフェノチアジン系向精神薬やスルピリドを内服していた.1992年3月,失神発作があり,モニター心電図上,心室頻拍,Tor-sade de Pointes(Tdp)などの致死的不整脈を認めた.薬剤の中止にて不整脈は消失した.その後これらの向精神薬を再開後,再び同様の不整脈が発生したため,薬剤の中止と永久ペースメーカーの植え込みを行った.術前の不安感のため少量のフェノチアジン系向精神薬を再開した.術後10日目失神発作があり心室頻拍,Tdpの頻発を認めた.これら不整脈発作時には電解質は正常であった.術12日後,多臓器不全で死亡した.致死的不整脈の発生に,心血管系に作用が弱いフェノチアジン系向精神薬の関与が疑われたため報告した.

タイムコンスタントの違う肺胞モデルに対して,吸気相の後半に圧のプラトーを備えたincreasing flowgeneratorを用いて換気を行うと,constant flowgeneratorを用いた時よりも不均等換気を生じにくいことを最初に報告したのは,Herzog1)であった。同じ年に,Norlander2)も,調節呼吸を行った臨床患者について,吸気相の圧の後半にプラトーを有している人工呼吸器を用いた場合には,患者の肺ダイナミックコンプライアンスの低下がみとめられなかったことを報告した。 その後,Lyager3),Jansson4)等は,閉塞された気管支にみちびかれた肺の換気にはdecelerating flow patternにend-inspiratory pressure plateauを併用すると,他のflow patternを設定するよりも,よりよく換気が行われることを,主として理論的に説明し,また,Knelson5),Lyager,6)Nordström7)なども,end-inspira—tory pressure (以後EIPと略す)の,循環 呼吸に及ぼす影響について,好意的な実験結果を発表している。

- 著者

- 海老名 敏明 金上 晴夫 桂 敏樹 青沼 賢治 白石 晃一郎

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.401-409, 1959-04-15

I.まえがき 機能的残気量(Functional Residual Capa—city,以下F.R.C.と略す)の測定は,慢性肺気腫の診断並びにその程度の判定上大切であるばかりでなく,慢性肺疾患に於ける代償性肺気腫の有無,肺葉切除術後の残存肺膨脹の状態を知る上にも重要である。 F.R.C.の測定はかなり前から行われ,1932年のChristie1)の論文では当時まで発表されたF.R.C.の測定に関する約47篇の論文の詳細な考察を行いVan Slyke and Binger2)の方法が最も信頼性の高い方法であると述べている。この方法は水素をIndicator Gasとして用いているがChristieは之を改良し,爆発の危険性を除くために窒素をIndicator Gasとして用いる閉鎖回路法を発表した。この方法はその後かなり長く用いられ,閉鎖回路法としてはわが国では現在も尚行われている。1939年J.McMichaelはChristieの方法を追試しKatharometerを用い水素をIndicator Gasとして用いるConstant Volume Modificationを初めて発表した。1940年Darli—ng4)は酸素による開放回路法を発表し,その正確さ,再現性の高い点から米国その他に於て現在も尚広く用いられている。

1 0 0 0 気管支喘息におけるグループ2自然リンパ球(ILC2)の役割

- 著者

- 加畑 宏樹 浅野 浩一郎

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.10, pp.944-950, 2015-10-15

はじめに 気管支喘息は,慢性的な気道炎症と可逆的な気道狭窄,気道過敏性の亢進を特徴とした呼吸器疾患である.気管支喘息の病態を解明するため,これまでに様々な喘息モデルマウスが作成されてきた.最も頻用される喘息モデルマウスとしては,卵白アルブミン(OVA)を用いた喘息モデルマウスが知られている.このモデルマウスの作成方法は,まずOVAと一緒にアジュバント(免疫反応を増強させる物質)である水酸化アルミニウム(アラム)をマウスの腹腔内に投与することにより,OVAに対する感作を成立させる.そして,この感作が成立したマウスに吸入や点鼻などの方法で気道内にOVAを投与(曝露)すると,好酸球性の気道炎症や気道上皮細胞の杯細胞過形成,気道過敏性の亢進といった喘息様の病態が生じる.この喘息モデルマウスを用いて様々な研究が行われ,喘息の病態にはTh2細胞が重要な役割を担っていることが明らかになった.また,Th2細胞が産生するIL-4やIL-5,IL-13などはTh2サイトカインと呼ばれ,IL-4はB細胞からのIgE抗体の産生,IL-5は好酸球の遊走や生存,IL-13は杯細胞過形成や気道のリモデリングに関与していることなども明らかになった.これらの喘息モデルマウスによって明らかになった知見は,実際に喘息患者の治療に応用され,Th2サイトカインを標的とした抗体治療が重症喘息に対する新しい治療薬として現在開発されている. 一方,喘息の病態は,上記のようにアレルゲンがはっきりしたアトピー型の喘息患者と,アレルゲンがはっきりしない非アトピー型の喘息患者が存在することが古くから知られていたが,非アトピー型喘息の病態はこれまでよく理解されていなかった.しかし,近年,獲得免疫やTh2細胞を介さずに,好酸球性気道炎症や気道過敏性などの喘息様病態を生じる喘息モデルマウスが作成され,そのような病態ではグループ2自然リンパ球(Group 2 innate lymphoid cell;ILC2)がTh2サイトカインの産生源として重要な役割を担っていることが明らかになった. 本稿では,ILC2に関しての概略を解説した後に,喘息モデルマウスにおけるILC2の関与と実際の喘息患者におけるILC2の役割について私見を含めて解説したい.

1 0 0 0 COPD―成因を中心に

- 著者

- 別役 智子

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.539-543, 2006-05-01

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の成因をめぐる最近1年間の話題 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,中高年の喫煙者に発症し,慢性,持続性の閉塞性換気障害を呈する疾患群である.肺胞壁の破壊による肺気腫と,過分泌を伴う中枢気道の慢性の炎症による慢性気管支炎をその基本病態とする.2001年4月にWHO(World Health Organization)とNHLBI(National Heart Lung and Blood Institute)が中心となり,このCOPDの診断と治療についての指針GOLD(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)が発表された1).特記すべき点は,慢性気管支炎と肺気腫は様々に混在しているという前提で,この2疾患をあえて区別せず,COPDという独立した1疾患単位と位置付ける点である. COPDの様々な危険因子のなかで,長年にわたる喫煙が主たるものと考えられている.この分野において,未解決の重要な課題は「何故喫煙者の一部にのみ,臨床的に明らかな閉塞性換気障害を伴うCOPDが発症するのか」ということである.この疫学的事実は,COPDの発症に喫煙に対する感受性の個体差が関与することを示唆しており,その感受性の本質に迫ろうとする試みが積極的に行われるようになった.