3 0 0 0 南琉球宮古伊良部島方言の形容詞

- 著者

- 下地 理則

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.33-50, 2009-07-01

本稿の目的は,南琉球宮古伊良部島方言(以下伊良部島方言)の形容詞を定義することである。これまで,伊良部島方言を含めた宮古方言全体の研究史において,形容詞という用語は複数の形式(munu「もの」を主要部とした複合,畳語,活用など)に対して広く用いられ,当該方言の共時的な品詞体系を重視して形容詞を定義した論考はほとんど存在しない。さらに,ある形式を「形容詞」と呼ぶことが一般言語学的に見て適切かどうかという通言語的・類型論的な視点からの考察がなかった。したがって本稿では,共時体系における他品詞(名詞と動詞)との張り合いの中で形容詞を定義し,さらに通言語的な観点から,形容詞と呼ぶにふさわしい形式を考察する。その結果,形容詞としてはむしろ二次的に考えられてきた畳語形式のみが形容詞と呼ぶにふさわしく,複合形式と活用形式は名詞と動詞の下位クラスとして考えられることを示す。

- 著者

- 小林 賢次

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.182-171, 2005-07-01

本稿は、条件表現の歴史に関するこれまでの研究成果を整理し、文法化の観点から捉え直してみることを目標にしたものである。その観点から、順接仮定条件の場合、「未然形+バ」から「己然形+バ」への交替現象にかかわる「ナラ(バ)」「タラ(バ)」の形式の発達について「モノナラバ」の形式などを参照してその位置づけを行い、順接確定条件の表現形式として、「間」や「程ニ」が発達する状況を確認した。逆接条件に関しては、特に近代語における逆接確定条件の表現形式「ケレドモ」の成立をめぐって、打消推量の助動詞「マジ」が「マジイ」「マイ」へと変遷する過程と関連づけて捉え、また、形式名詞「所」を軸とした「トコロデ」について、その表現機能の変遷を捉えて考察し、全体として、文法化の流れを探った。

3 0 0 0 指示的換喩と意味変化 : 名前転送における語彙化のパターン

- 著者

- 大田垣 仁

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.31-46, 2009-10-01

換喩は言語表現の指示対象や意味が字義通りのものから関連する別の事物にずれる現象である。大田垣(2009)では換喩の中でも特に名詞句の位置に生じる換喩を「指示的換喩」と名づけ、これを金水(1990)の議論をもとに名前の転用の有無によって名前転送型と役割転移型にわけた。役割転移が名前の転用をおこなわないフレーム内での認知操作であるのに対して、名前転送には臨時的なものと語彙化したものがあり、名詞の通時的意味変化に中心的にはたらく指示的換喩は名前転送型と考えられるが、その変化の条件が何であるかはまだよくわかっていなかった。本稿では、まず、名前転送が語彙化する動機づけとして「命名的要因・認知的要因・文化的要因」という3つの要因を提案した。さらに『日国オンライン』から語義に換喩による意味拡張をもつ名詞を抽出し、名詞の関数的な側面(名前と役割の区別、普通名詞と固有名詞の区別)に注目することで語彙化の類型を定式化した。

3 0 0 0 OA 中古語の名詞修飾節における主語の表示

- 著者

- 金 銀珠

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.118-134, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)

- 参考文献数

- 15

本稿は中古語の名詞節において主語を表示する「の」と「が」および無助詞の機能の違いを節内の主語,述語,被修飾語の総合的特徴と構造体系の相互関係に注目して明らかにした。中古語の名詞節における主語の表示は「構造の大きさ」と「指示」という二つの指標で条件づけられ,無助詞は節の内部の小さい構造の主語を表示する形態で,「の」は節の構造が拡張されている時の主語を表示する形態として機能している。「が」は「の」と無助詞の中間に位置する。各形態には特異な使用分布が観察されるが,これは本質的には構造の大きさに依拠して現れる相互補い合いの現象である。「が」は前接語を強く「指示」する機能を持ち,これにより主語の表示には「構造の大きさ」とは別の新たな指標が加わる。「が」は前接語に人を指す語を取ることが多かったことが機縁で節内述語が活動述語に偏るようになったと考えられる。

- 著者

- 庵 功雄 張 志剛

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.86-100, 2015-04-01

本稿では,近代語として「明六雑誌コーパス」(「明六」),現代語として「自作の「読売新聞2000年データベース」」(「読売」)を取り上げ,コーパスベースで比較した。まず,「明六」にのみ用例があるものを「読売」(および拡張して「現代語」)と比較し,現代語にも用例があるものと,現代語には用例がないものに分けた。次に,「明六」と「読売」の中間に位置するものとして「太陽コーパス」を取り上げ,三者の間での移行関係を考察した。特に,「自他」について詳しく考察した。その結果,「明六」で他動詞であるものは,その後自他についてかなり安定しているのに対し,「明六」で自動詞であるものは,その後自他が変化する割合が相対的に高いことなどがわかった。

3 0 0 0 漢語動詞の自他体系の近代から現代への変化

- 著者

- 永澤 済

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.17-32, 2007-10

現代より自他両用動詞の多い近代漢語動詞の自他体系が,現代までにどう変化したかをコーパスを用いて分析し,その要因を考察した。近代漢語が自動詞として存立するための条件<通常,他から人為的なはたらきかけを受けずとも成立し得る変化を表す>は,現代に至っても変わらないが,他動詞として存立するための条件〈非情物または非情物と有情物の両方が変化主体となり得る変化を表す>は,現代に至ると厳しくなり,非情物が変化主体であっても自律性の高い事象は他動詞で表せなくなった。結果,多くの自他両用動詞が自動詞専用化した。このような変化が起きたのは,漢語動詞が日本語への定着度を増すなかで,和語に倣い自他を分化させる方向へ力が働いたためと考えられ,それを可能にしたのが,他動詞化接辞として機能する「-させる」の存在だとみられる。一方,自動詞化接辞が日本語になかったことが,他動詞専用化した動詞の少なさの背景にあるとみられる。

3 0 0 0 OA ゴンザ資料におけるカス型動詞

- 著者

- 駒走 昭二

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.35-50, 2017-10-01 (Released:2018-04-01)

- 参考文献数

- 15

18世紀の薩隅方言が記されているゴンザ資料には、多数のカス型動詞の使用例が見られる。本稿では、それらの形態的特徴、表現価値を、派生元になったと考えられる動詞との関係性、対応するロシア語の意味、資料中における語形の齟齬等に着目することによって考察した。その結果、形態的には、ラ行の動詞に接続し「-ラカス」という形をとるものが最多であること、音節数が4音節のものが最多であることなどが明らかとなった。また、表現価値としては、基本的に他動性を有すること、他動詞よりも完全さや過度さを表示すること、また、動作主をより強く表出することなどが明らかとなった。

3 0 0 0 OA 現代東京語の姓のアクセント

- 著者

- ローレンス ウェイン

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.1-16, 2011-07-01 (Released:2017-07-28)

本稿では13,610の姓からなる苗字アクセントデータベースに基づいで、複合語構造の姓はアクセントの付与の仕方によって三つのタイプに分かれることを提案する。無標のタイプ(姓の三分の二以上)ではアクセント型が姓の後部成素の長さによって決定される。二つ目のタイプ(姓の約四分の一)では、特定の音環境に適用する規則が姓を有標のアクセントにする。残りの姓(六パーセント程度)は例外的に語形の一部としてその不規則的なアクセントを習得せざるを得ない。

- 著者

- 石川 幸子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.48-52, 2013

3 0 0 0 OA 江戸語にみられる否定助動詞ヌとネエの対立

- 著者

- 中沢 紀子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.93-107, 2006-04-01 (Released:2017-07-28)

江戸語の特徴として言及されることの多い連接母音aiの長母音化(e:)は、形容詞、名詞、助動詞などさまざまな語に実現した幅広い音変化である。しかし、『浮世風呂』『浮世床』をみると、否定助動詞ナイにおいては、その変化が実現された場合に想定される対立ナイ対ネエとは異なり、ヌとネエの使用が際立っている。本稿は、連接母音の長母音化という音変化の枠から外れた、否定助動詞の非対称的対立の成立に至る過程とその要因について考察する。まず、『浮世風呂』『浮世床』を資料として、ヌとネエの対立がai形式とe:形式の対立と並行的な関係であることを指摘する。次に、『浮世風呂』『浮世床』以前に成立した洒落本における否定助動詞の様相を示し、ヌ対ネエ以前の姿(ヌ対ナイ)を推測する手掛かりとする。最後に、否定助動詞における変則的な対立が生じた要因には「ヌが有する上方の威信」の関与があることを指摘する。

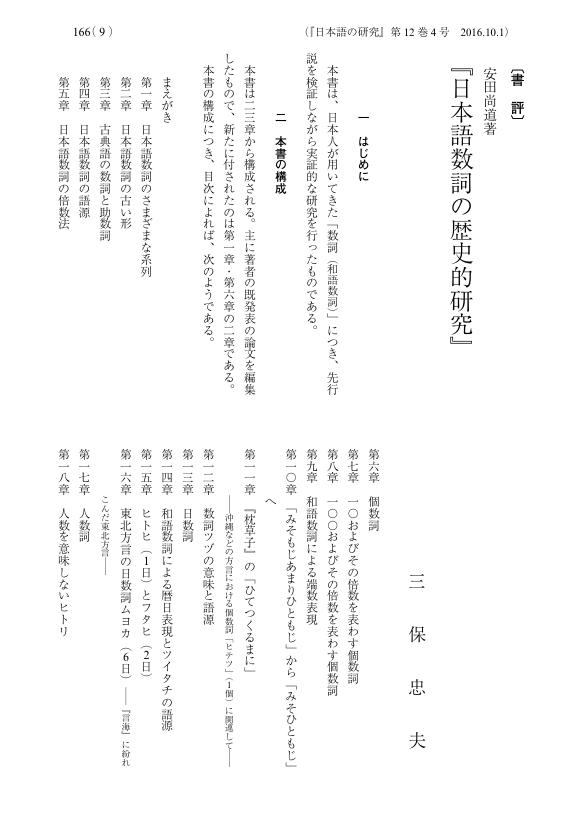

3 0 0 0 OA 安田尚道著『日本語数詞の歴史的研究』

- 著者

- 三保 忠夫

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.166-159, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)

3 0 0 0 OA これからの琉球語に必要な表記法はどのようなものか(<特集>琉球語を見る/琉球語から見る)

- 著者

- 小川 晋史

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.99-111, 2011-10-01 (Released:2017-07-28)

琉球(諸)語には、一般に受け入れられていて規格の定まった表記法と言えるものは存在せず、方言によって、あるいは一つの方言の中でも様々な表記が提案されたり、個人によって書き方が違ったりしている。これは、現代において危機言語が生き残っていく上で不利な状況である。本稿では、琉球語がこのような状況になった歴史的背景を概観するとともに、表記の現状に関して具体的な問題点を複数とりあげる。その上で、それらの背後に存在するより大きな問題について考える。具体的には、方言の多様性に起因する問題と、言語研究者に起因する問題について考える。その後で、筆者が考えるこれからの琉球語に必要な表記法のかたちについて述べる。本稿全体を通じて、琉球語の表記を整えることは研究者にしかできないことであり、研究者が協力して取り組むべき課題であるということを論じる。

2 0 0 0 OA 大阪府八尾市方言の素材待遇形式ヤルの機能

- 著者

- 酒井 雅史 野間 純平

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.1-17, 2018-01-01 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 16

大阪府を中心とする近畿方言には,「親愛の情を表す」とされるヤルという素材待遇形式がある。本稿では,待遇表現が話し手による関係把握の表現であるという立場に立ち,大阪府八尾市方言話者のデータをもとに,ヤルの〈機能〉を明らかにした。すなわち,ヤルは,話題の人物が話し手と〈ウチ〉の関係にあり,聞き手もまたその〈ウチ〉の関係にあるという話し手の認識を表す。このような,素材に言及することで聞き手との〈ウチ〉の関係を示すヤルの〈機能〉は,ハルをはじめ,対象を遠隔化する〈機能〉のみを持つ日本語の敬語の中において注目に値する。

- 著者

- 松森 晶子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.1-17, 2019-04-01 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 19

諸鈍方言における「k'uˑp(首), Ɂusaˑk(兎)」の語末の閉音節、「kutuːba(言葉), waɾaːbï(子供)」の語中の長音節、「ɸuk'ɾu(袋), Ɂapɾa(油)」の語中の閉音節に代表されるように、奄美大島南部の瀬戸内町の諸方言には、重音節が頻出する。本稿では、これら重音節構造の発生の原因についての通時的考察を行い、その考察を通して、この地域に生じたいくつかの音変化の相対年代についての提案を行う。まず本稿では、これら重音節の生起は、この地域に過去に生じたアクセントの変化と切り離して説明することはできないことを論じる。また、どのような条件のもとでこれらの重音節構造が生じたのかの理解には、半狭母音の狭母音化(*o>u, *e>ï)との相対年代をも考慮に入れる必要があることも論じる。本稿では、瀬戸内町を中心とする奄美大島南部の諸方言では、これら重音節の発生を動機づけた変化よりも、狭母音化のほうが後に起こったと想定されることを論じる。

2 0 0 0 OA 日本語の否定命令文をめぐって : 「スルナ」を述語とする文の特性と機能

- 著者

- 尾崎 奈津

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.65-79, 2007-01-01 (Released:2017-07-28)

本稿は否定命令文の機能と特異性,さらに命令文と否定の関わりについて記述したものである。従来,叙述の否定文は先に肯定的想定があってはじめて使用されることが知られているが,否定命令文も叙述の文と同様,肯定的な事態,すなわち命令文の対象となる行為が先にあって使用される。そしてその行為の成立する時間および意志性という二つの要因により,文の機能が,事態の実現を要求する《命令》から,〈不満の表明〉・〈当為的判断〉・対象となる行為に対する〈評価〉・〈願望〉に変化する。実例では後者の《命令》以外のもののうち,叙述文的な機能を担う〈不満の表明〉〈当為的判断〉〈評価〉の例が非常に多く出現する。しかもその中で〈評価〉は否定命令文に特有のものである。こうしたことから,否定命令文は肯定命令文に比べて叙述文に傾く傾向が強いといえる。

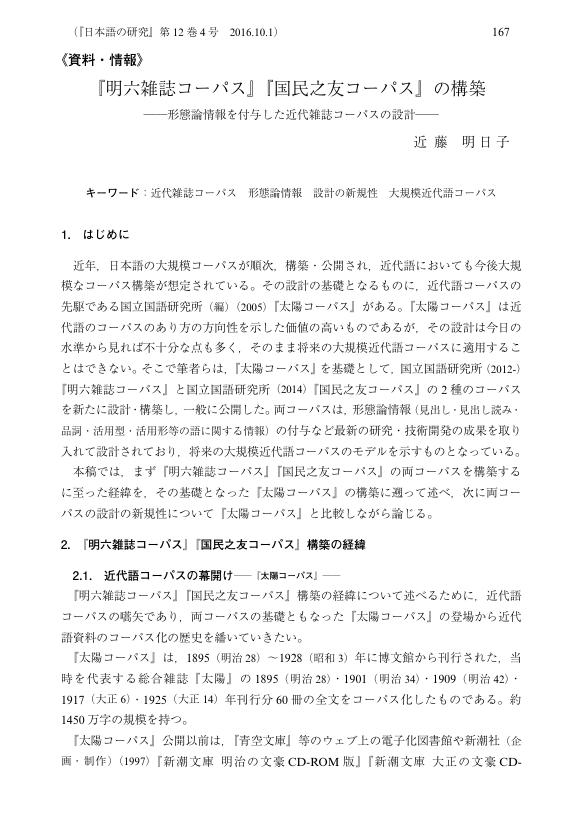

- 著者

- 近藤 明日子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.167-174, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA 岡崎正継著『中古中世語論攷』

- 著者

- 橋本 行洋

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.27-34, 2021-04-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 琉球語から見た日本語希求形式=イタ=の文法化経路(<特集>琉球語を見る/琉球語から見る)

- 著者

- ローレンス ウエイン

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.30-38, 2011-10-01

琉球のいくつかの方言にみられる希求形式の使用状況から、琉球方言の=イタシ系の希求形式は生理的に不随意の身体機能を表す動詞のみと共起し、必要性を訴えるのが古い使用法であると考えられる。この=イタシは「痛みを感じるほど痛烈に感じる状態に達する」という意味から発達したとみられるものである。本土日本語の=イタシも、「甚(イタ)シ」からではなく、琉球方言と同じ文法化の経路をたどって、希求形式になったと思われ、その文法化の出だしは日琉祖語の時代に遡ると推測される。

2 0 0 0 OA 漢語動詞の自他体系の近代から現代への変化

- 著者

- 永澤 済

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.17-32, 2007-10-01 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 1

現代より自他両用動詞の多い近代漢語動詞の自他体系が,現代までにどう変化したかをコーパスを用いて分析し,その要因を考察した。近代漢語が自動詞として存立するための条件<通常,他から人為的なはたらきかけを受けずとも成立し得る変化を表す>は,現代に至っても変わらないが,他動詞として存立するための条件〈非情物または非情物と有情物の両方が変化主体となり得る変化を表す>は,現代に至ると厳しくなり,非情物が変化主体であっても自律性の高い事象は他動詞で表せなくなった。結果,多くの自他両用動詞が自動詞専用化した。このような変化が起きたのは,漢語動詞が日本語への定着度を増すなかで,和語に倣い自他を分化させる方向へ力が働いたためと考えられ,それを可能にしたのが,他動詞化接辞として機能する「-させる」の存在だとみられる。一方,自動詞化接辞が日本語になかったことが,他動詞専用化した動詞の少なさの背景にあるとみられる。

2 0 0 0 OA 形容詞派生の名詞「〜さ」を述語とする文の性質

- 著者

- 新屋 映子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.4, pp.33-46, 2006-10-01 (Released:2017-07-28)

「彼はかなり熱心だった。」という形容詞文に似た表現として「彼はかなりの熱心さだった。」という名詞文がある。本稿は後者のように形容詞の語幹に接尾辞「さ」が後接した派生名詞を述語とする文の性質を、形容詞文と比較しつつ考察した。「〜さ」は抽象的な程度概念であるため単独では述定機能を持たず、性状規定文の述語であるためには連体部を必須とする。述語としての「〜さ」には性状の程度を中立的に述定するものと、評価的に述定するものがある。評価的に述定する機能は「〜さ」と形容詞が共通に持つ機能であるが、「〜さ」による述定には何らかの文脈的な前提が必要であり、形容詞文の評価性が形容詞によって表わされる性状の「存在」自体に向けられているのに対し、「〜さ」を述語とする文の評価性は連体部に示される性状の「あり様」に向けられているという違いがある。連体部と「〜さ」との意味関係は多様で、連体部は「〜さ」を述語とする文に豊かな表現力を与えている。