- 著者

- 後藤 逸男

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.91-101, 1999

- 参考文献数

- 12

世間で注目を集めたEM資材について土壌肥料学的な評価を行った。その結果,EM液中に含まれる微生物の主体は乳酸菌と酵母で,光合成細菌は検出されなかった。また,それを用いて作成したEMボカシは油かす・魚かす・米ぬかを主体とする有機質肥料に過ぎなかった。さらにEM資材を用いて野菜を栽培した結果,有機質肥料として以上の肥効は全く認められなかった。調査を行った2軒のEM実践農家はいずれも有機農業からの移行農家で,ほ場の土壌中には可給態リン酸・窒素,交換性カリウムなど養分の蓄積が認められた。すなわち,EMは現状の多肥栽培における残効を巧みに利用した残効利用型自然農法であった。EM資材を科学的に容認することはできないが,多肥に陥りやすい現代農法に対する警鐘と見なせばそれなりに評価することもできる。EMボカシを利用した生ごみ処理を一つの契機として生ごみのリサイクルに関心が高まっている。この点,すなわち生ごみリサイクルの社会的関心を高めた点においてもEMを評価できるが,その技術的方法には同意できない。生ごみのリサイクル手段としては堆肥化処理が一般的であるが,大都会では必ずしも適切な処理法ではない。生ごみを乾燥すると炭素率が15程度の有機質資材となる。これを直接土壌に施用すると窒素の有機化に起因する窒素飢餓が起こり,植物の生育を阻害するが,尿素や汚泥などを添加混合して炭素率を8〜10に調節すると,緩効的な肥効を呈する有機質資材として利用できる。土壌病害に悩まされている地域では,その対策として微生物資材を使うことも多い。そのような地域では長年連作が続けられていること,土壌中にリン酸や塩基などが蓄積して養分過剰やアンバランス化が進んでいることなどの共通点が多い。これまで,土壌養分過剰と土壌病害との因果関係を明確にした事例はあまりなかったが,筆者らはアブラナ科野菜根こぶ病の発生と土壌中のリン酸蓄積との因果関係について検討した。発病抑止土壌である黒ボク下層土にリン酸を添加して人工的にリン酸過剰土壌を作成し,ポット試験によりハクサイ根こぶ病の発病試験を行った。その結果,リン酸添加量の増加に伴い,発病が助長された。全国各地の根こぶ病多発地域では可給態リン酸が100mg/100gにも達するような黒ボク土のほ場にも多量のリン酸資材が施用されている。このような地域では微生物資材に頼る前に根本的な施肥改善が必要である。

11 0 0 0 OA 陸域最大の炭素・窒素プールを制御する土壌微生物と土壌団粒構造

- 著者

- 和穎 朗太

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.3-9, 2016 (Released:2016-12-01)

- 被引用文献数

- 2

8 0 0 0 OA アーバスキュラー菌根実験法(2) : アーバスキュラー菌根の観察(実験法)

7 0 0 0 OA 種々の冬作物の根に感染したアーバスキュラー菌根菌の群集構造

- 著者

- 肥後 昌男 磯部 勝孝 前川 富也 石井 龍一

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.3-10, 2011-04-01 (Released:2017-05-31)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

冬季に導入した種々の作物根に感染したAMFの群集構造の違いを明らかにするため,日本大学生物資源科学部附属農場(腐植質黒ボク土)において圃場試験を2箇年にわたり行った。2007年は11月にコムギを播種した11月播きコムギ区と4月にコムギを播種した4月播きコムギ区,ナタネ区の計3区を設けた。2008年はコムギ区,アカクローバ区,ナタネ区の計3区を設けた。両年とも冬作物の根におけるAMFの群集構造を調査した。2007年においては11月播きコムギ,4月播きコムギの根では共にGlomus属のAMFが共通して認められたが,Gigasporaceae科のAMFは4月播きコムギしか認められず,同じ作物でも播種時期の違いによって根に感染するAMFの群集構造が異なることが明らかになった。2008年では,コムギ,アカクローバの根ではGlomus属のAMFが共通して認められたが,Gigasporaceae科のAMFはアカクローバでしか認められなかった。本研究より,同一作物による播種時期の違いや栽培する作物の種類により根に感染するAMFの群集構造が異なることが明らかとなった。

5 0 0 0 OA 微生物資材の土壌肥料学的評価(農業における微生物利用と土壌微生物研究,シンポジウム)

- 著者

- 後藤 逸男

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.91-101, 1999-10-01 (Released:2017-05-31)

- 参考文献数

- 12

世間で注目を集めたEM資材について土壌肥料学的な評価を行った。その結果,EM液中に含まれる微生物の主体は乳酸菌と酵母で,光合成細菌は検出されなかった。また,それを用いて作成したEMボカシは油かす・魚かす・米ぬかを主体とする有機質肥料に過ぎなかった。さらにEM資材を用いて野菜を栽培した結果,有機質肥料として以上の肥効は全く認められなかった。調査を行った2軒のEM実践農家はいずれも有機農業からの移行農家で,ほ場の土壌中には可給態リン酸・窒素,交換性カリウムなど養分の蓄積が認められた。すなわち,EMは現状の多肥栽培における残効を巧みに利用した残効利用型自然農法であった。EM資材を科学的に容認することはできないが,多肥に陥りやすい現代農法に対する警鐘と見なせばそれなりに評価することもできる。EMボカシを利用した生ごみ処理を一つの契機として生ごみのリサイクルに関心が高まっている。この点,すなわち生ごみリサイクルの社会的関心を高めた点においてもEMを評価できるが,その技術的方法には同意できない。生ごみのリサイクル手段としては堆肥化処理が一般的であるが,大都会では必ずしも適切な処理法ではない。生ごみを乾燥すると炭素率が15程度の有機質資材となる。これを直接土壌に施用すると窒素の有機化に起因する窒素飢餓が起こり,植物の生育を阻害するが,尿素や汚泥などを添加混合して炭素率を8〜10に調節すると,緩効的な肥効を呈する有機質資材として利用できる。土壌病害に悩まされている地域では,その対策として微生物資材を使うことも多い。そのような地域では長年連作が続けられていること,土壌中にリン酸や塩基などが蓄積して養分過剰やアンバランス化が進んでいることなどの共通点が多い。これまで,土壌養分過剰と土壌病害との因果関係を明確にした事例はあまりなかったが,筆者らはアブラナ科野菜根こぶ病の発生と土壌中のリン酸蓄積との因果関係について検討した。発病抑止土壌である黒ボク下層土にリン酸を添加して人工的にリン酸過剰土壌を作成し,ポット試験によりハクサイ根こぶ病の発病試験を行った。その結果,リン酸添加量の増加に伴い,発病が助長された。全国各地の根こぶ病多発地域では可給態リン酸が100mg/100gにも達するような黒ボク土のほ場にも多量のリン酸資材が施用されている。このような地域では微生物資材に頼る前に根本的な施肥改善が必要である。

4 0 0 0 OA 土壌の創造は何をもたらすか ―デザイナー・ソイルの可能性―

- 著者

- 篠原 信

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.22-33, 2018 (Released:2018-04-30)

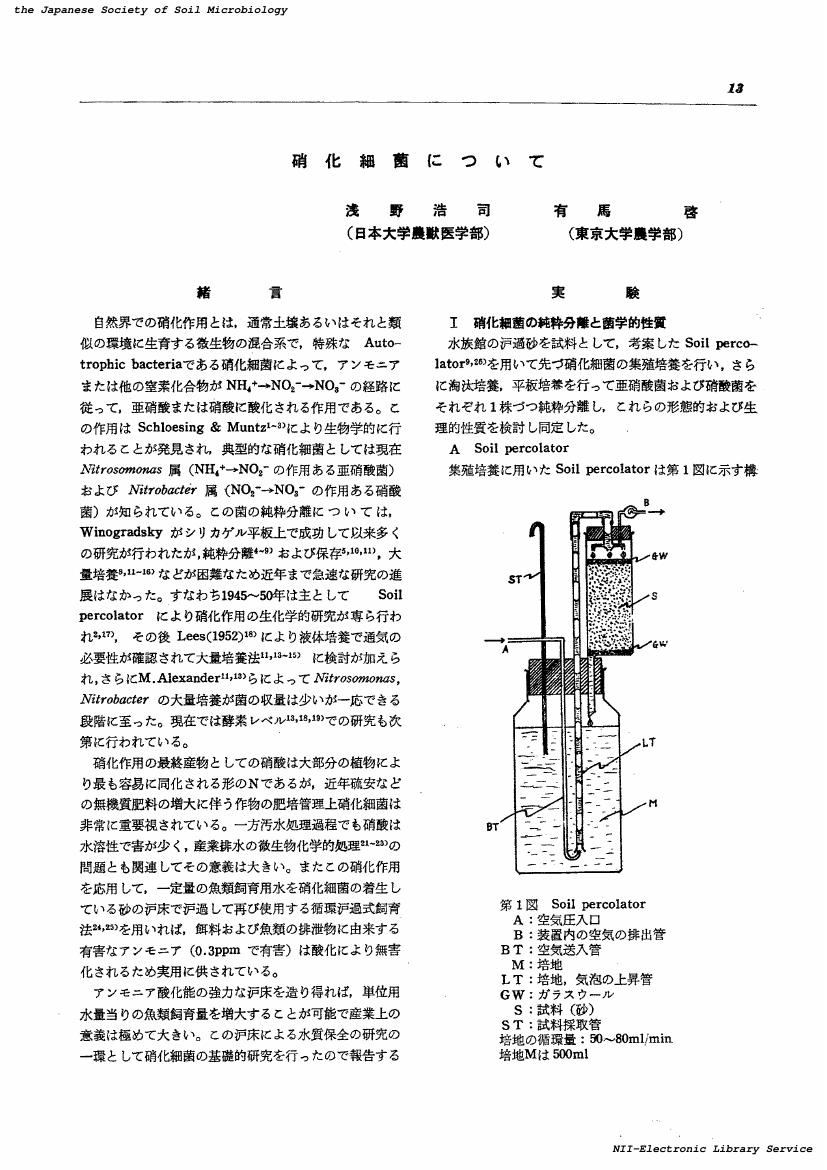

土壌はありふれた存在ながら、人工製造できない媒体だった。土壌機能(有機物を分解し無機養分を供給する機能)を人工的に再現できなかったためだ。土壌機能を再現するにはアンモニア化成、硝酸化成の2段階の微生物作用を再現する必要があるが、硝酸化成を担う微生物(硝化菌)が有機物の曝露で容易に不活性化するからだ。もし硝酸化成に成功しても、有機物と硝酸の同時併存で脱窒が活性化するため、重要な無機養分である硝酸が失われ、土壌機能を再現することが困難だった。並行複式無機化反応はこれを可能にした微生物培養技術だ。この手法で培養した微生物群を人工媒体に固定化すると、土壌機能をその媒体に付与することが可能となる。さらに最近になって、わずか3菌株(従属栄養細菌、アンモニア酸化菌、亜硝酸酸化菌)だけで土壌機能の基本であるアンモニア化成、硝酸化成を再現することに成功した。これにより、土壌の物理性・化学性・生物性のいずれについてもデザイン可能な技術が出そろった。本稿では、「デザイナー・ソイル」の可能性について紹介する。

- 著者

- 伊藤 虹児 和穎 朗太

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.18-28, 2023-04-30 (Released:2023-04-30)

地球上で屈指の微生物多様性を有する土壌では,土壌微生物群集が物質循環(生物地球化学的サイクル)を駆動し,その活動が植物への養分供給や気候調節といった生態系サービスを可能にしている。これを保全し,精緻に制御・予測するためには,土壌環境と微生物群集を併せた理解が不可欠である。しかしながら,バルク土壌を均質とみなした従来のアプローチでは土壌が本質的に内包する不均質性を見落とす可能性がある。そこで本稿では,先ず土壌環境中の不均質性の源である3 つの重要な要素;固相成分(母材,有機物,有機無機複合体),団粒構造と階層性,土壌孔隙を概説する。次に,これらの要素が生み出す不均質性と土壌細菌群集構造の関係性,また生態学的フレームワークを基にした土壌細菌群集の生態に関する研究例について紹介する。複雑な微生物群集構造と微生物ハビタットとしての微視的土壌環境を高解像度に解析できるようになった現在,土壌の微生物生態および微生物の駆動する陸域の物質循環の理解を格段に深化するチャンスが訪れており,将来的に土壌プロセスの理解の精緻な予測および持続的農業を支える土壌管理への基礎になることが期待できる。

3 0 0 0 OA 黒ボク土壌でのリン酸肥沃度の再評価 : 土壌微生物バイオマスリンは指標となるのか?

- 著者

- 杉戸 智子

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.34-40, 2011-04-01 (Released:2017-05-31)

- 参考文献数

- 58

- 被引用文献数

- 2

日本の畑地のおよそ半分を占める黒ボク土では施肥されたリン酸が土壌に吸着され,施肥効率が悪いことから,施肥や土壌改良資材として多量のリン酸が施用されてきた。また,低温では作物のリン吸収が抑制されるが,リン酸増肥により土壌からのリン供給力を補償できること,リンの土壌への蓄積による障害は生じないとされてきたことによりリン酸の多量施肥が助長されてきた。しかし,農地から土壌とともに流出したリンが水系汚濁の原因となる,病害発生を助長するなどの害が起こるという知見が示されるようになったことから,リン酸の適正施肥の必要性が認識されつつある。確かに低温条件下では作物のリン吸収は抑制されるが,それは土壌溶液中のリン濃度の低下だけではなく,根の伸張抑制や養分吸収能の低下など,作物側のリン吸収能が低下することも原因であるため,単にリン酸を多量施肥することで改善されるものではない。むしろ,リンの蓄積による害を回避するためにリン酸を適切に施肥することが重要である。しかし,従来畑土壌のリン酸肥沃度評価法として用いられてきたTruog法は,黒ボク土壌においては作物のリン吸収量との相関が低いという知見があり,黒ボク土壌に適したリン酸肥沃度評価法の確立が必要である。そこで,有機態リンを評価することの重要性について提案し,中でも微生物の代謝回転に伴って作物が吸収できるリンとして土壌中に供給される土壌微生物バイオマスリンは作物のリン吸収量と相関があることを示した。土壌微生物バイオマスリンは,リン酸固定能の高い黒ボク土壌のリン酸肥沃度を評価できる指標となり得ることから,今後は土壌微生物バイオマスリンの簡易測定法の開発や,土壌微生物バイオマスリン量を増加させることができる土壌管理手法の知見を積み重ねることが必要と考えられる。

3 0 0 0 OA 根雪の下の美しい変形菌の多様性―日本の好雪性変形菌

- 著者

- 矢島 由佳

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.1, pp.20-25, 2020 (Released:2020-04-30)

3 0 0 0 土壌中のウイルス(土の微生物世界)

- 著者

- 土崎 常男

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.7-11, 1993

ウイルスは生きた細胞でのみしか増殖できないので,土壌中では植物の根,土壌微生物,土壌小動物等の中に存在している。tobacco mosaic virus等のTobamovirusは極めて安定なウイルスであるため,根から放出されたウイルスは,土壌中でもしばらくの間生存し,新たな宿主植物が植えられると機械的に根に感染を起こす。軟腐病菌等の土壌中の植物病原細菌にはバクテリオファージが感染しているが,これを細菌病の防除に使用する試みは成功しておらず,現在はファージを利用した細菌の分類,同定,検出,定量等の手段として用いられている。コムギ立枯病菌等の土壌中にある植物病原菌には,時に菌類ウイルスが感染している。菌類ウイルスの宿主である菌に対する影響,自然界での伝搬方法は殆ど明らかにされていない。コムギ立枯病菌のウイルスを例にとると,血清学的性状の異なる4群のウイルスが検出されており,しばしば同一細胞に複数のウイルスが感染することが明らかにされている。土壌伝染性植物ウイルスの媒介者として,土壌棲息菌が数種類認められているが,菌とウイルスの関係には2種類あり,1)休眠胞子中にウイルスが存在しそれより発芽した遊走子でウイルスの伝染が起こる場合,2)休眠胞子中にウイルスはなく,遊走子の表面にウイルスが吸着されてウイルスの伝染が起こる場合とがある。土壌に棲息する植物寄生性線虫の中のニセハリセンチュウ目により媒介されるウイルスとして約30種類が知られている。ウイルスを獲得した線虫は数ヵ月以上体内にウイルスを保持するが体内で増殖はしない。体内の食道等にウイルスが吸着されるが,その表面構造とウイルスの外被蛋白質との間の特異的な親和性等により,媒介の有無が決められる。

- 著者

- 妹尾 啓史 増田 曜子 伊藤 英臣 白鳥 豊 大峽 広智 Zhenxing Xu 山中 遥加 石田 敬典 髙野 諒 佐藤 咲良 Shen Weishou

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.2, pp.60-65, 2021 (Released:2021-10-31)

水田土壌においては,土壌細菌による窒素固定反応が窒素肥沃度維持の基盤となっている。近年我々はオミクス解析に より,水田土壌における窒素固定のキープレーヤーがこれまで見落とされてきた鉄還元菌である可能性を示した。そして, これまで水田土壌からの単離例が皆無で生理性状が不明であった鉄還元菌を単離し,多くの新種/ 新属を提唱するとと もに,単離した菌株の窒素固定活性を実証した。また,鉄還元菌は酸化鉄を電子受容体として生育し,窒素固定を行うこ とも明らかにした。さらに,水田土壌に鉄酸化物を添加することにより,対照区よりも有意に高い窒素固定活性が検出さ れ,同時に鉄還元菌由来の窒素固定遺伝子の転写産物の増加を確認した。圃場試験において,鉄施用区では土壌の窒素固定活性が対照区よりも高まり,窒素施肥量を減らしても水稲収量が維持された。本技術は窒素施肥量を低減し,環境への窒素負荷を軽減する水稲生産技術(低窒素農業)への応用が見込まれる。さらに,窒素肥料製造に伴う二酸化炭素排出量削減ならびに水田土壌からのメタン排出削減にもつながり,「低炭素社会」実現への貢献も期待される。

2 0 0 0 OA 窒素固定を行う放線菌

- 著者

- 九町 健一 栫健 太郎

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.17-22, 2016 (Released:2016-12-01)

2 0 0 0 OA 土壌の炭素循環と気候変動

- 著者

- 藤嶽暢英

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.54-59, 2020 (Released:2020-10-31)

土壌中における炭素循環と気候変動との関連性について,土壌に供給された有機物がCO2 として放出されるまでの経路を中心に概説した。次いで,気候の異なる生態系におけるSOM の貯留量と気候変動による温度上昇の応答関係について述べた。加えて,SOM 貯留量の特に高い高緯度北極モス・ツンドラ湿原,ならびに熱帯~亜熱帯に分布するマングローブ林におけるSOM の貯留に関する研究例を紹介した。

- 著者

- 村上 弘治

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.129-137, 2000-10-01

- 被引用文献数

- 3

アブラナ科野菜根こぶ病は難防除土壌病害のひとつであり,その病原菌(Plasrnodiophora brassicae,根こぶ病菌)は絶対寄生菌であるため土壌中で腐生的に増殖することがない反面,培地上での培養,計数ができない。根こぶ病の発病と土壌中の休眠胞子密度との関係を示すDose Response Curve (DRC)は病原菌,土壌,植物により変動する。(1)根こぶ病菌:根こぶによる差だけでなく,1個の根こぶの中でさえ休眠胞子の発芽率,病原力が異なり,そのため圃場によって病原力が大きく異なった。(2)土壌:普通黒ボク土(福島)よりも淡色黒ボク土(福島)の方がDRCは全体に低く推移した。また,同じ淡色黒ボク土でも地域によりDRCは異なった。さらに,土壌pHの影響も受け,pHを高く矯正した土壌では元の土壌よりもDRCは低く推移した。(3)植物:ハクサイ,キャベツ,ブロッコリーの順でDRCは低く推移した。また,罹病的な品種と抵抗的な品種とでは後者の方がDRCは低くなった。以上のことから,現地農家圃場の正確な土壌評価を行うためには,土壌中の病原菌密度を把握するとともに,その圃場の病原菌(複数の根こぶ),土壌,植物(種類・品種)を用いて,DRCを作成することが必要である。現在根こぶ病の防除剤として広く使われているフルスルファミド粉剤は,休眠胞子の発芽や根毛感染を抑制するものの,土壌中の病原菌密度に対する影響はみられず,同剤の効果は殺菌的な作用ではなく,静菌的な作用によることが示唆された。さらに,残効性が認められるため,同剤の施用により根こぶ病の発生は抑制され,土壌中の病原菌密度が増大することはない反面,積極的な病原菌密度の減少もあまり期待できないことが示唆された。積極的に土壌中の休眠胞子密度を減少させる方法として,おとり植物の利用がある。即ち,おとり植物を前作として栽培し,土壌中の病原菌密度を積極的に低減させて,後作のアブラナ科植物の発病を軽減させることが可能であった。しかし,この発病抑制効果はDRCに依存し,病原菌密度が高くなるにつれて少なくなった。このように根こぶ病を防除する際には,土壌中の病原菌密度を把握し,対象とする圃場のDRCを十分考慮することが必要である。また,おとり植物以外にも病原菌密度低減効果を有する資材を利用するなど各種個別技術を組み合わせ,発病に伴う病原菌密度の増大を抑制しつつ,積極的に病原菌密度を低減させていくことが必要である。

2 0 0 0 OA 光合成細菌による抗ウイルス活性物質の生産

- 著者

- 小林 達治 広谷 博史

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.43-48, 1987-11-20 (Released:2017-05-31)

1)光合成細菌の一種Rhodopseudomonas capsulataは,シンドビスウイルスや大腸菌を宿主とするT5ファージを不活性化する物質を生産することが明らかとなった。2)その抗ウイルス活性物質は分子量10,000以下で蛋白質でもなく,核酸関連物質でもないと推察された。3)その抗ウイルス活性物質は暗黒条件では比較的熱安定性(60℃, 5分間ではほとんど不活性化しない)であった。しかし,光照射条件下では不活性化は進行した。ウイルスを不活性化する作用は光照射条件の方が暗黒条件より高かった。

2 0 0 0 OA カラシナの前作とすき込みによるナス半身萎凋病の発病抑制

- 著者

- 池田 健太郎 坂野 真平 藤村 真

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.44-48, 2017 (Released:2017-10-31)

全国の産地で問題となっているナス半身萎凋病の防除対策として,カラシナの栽培すき込みの有効性を検討した。ガラス温室内にて,ワグネルポットを用いた接種試験を2009 年,2011 年に実施した。2009 年の試験では,無処理区において,供試したナス12 株中6 株が発病したのに対し,カラシナ区では発病株はなかった。2011 年の試験では,無処理区において16 株中11 株が発病したのに対し,カラシナ区では5 株にとどまった。また,ナス半身萎凋病の病原菌を接種した汚染圃場で,効果の検討を行った結果,ナス連作区および休作区では,発病株率がそれぞれ,87% および73% であったのに対し,カラシナ区は47% と,発病の低下が確認された。Quantative Nested Real-time PCR によって試験圃場における土壌中の病原菌のDNA 量を測定した結果,カラシナ区では,ナス連作区および休作区と比較して病原菌のDNA 量が有意に低下していた。これらの結果から,カラシナの栽培すき込みによって,土壌中の病原菌量が低下し,ナス半身萎凋病を 抑制したと考えられた。

- 著者

- 横山 和平 河野 伸之 丸本 卓哉

- 出版者

- 土壌微生物研究会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.3-7, 2005

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

Nostoc属シアノバクテリアは強い耐乾性を持ち,多量の細胞外多糖質を分泌し,土壌表面にゼリー状のアグリゲート(以下,イシクラゲ)を形成する。緑化資材への加工工程やその後の保存,あるいは現場での施用において考えられる各種物理的・化学的ストレスに対するイシクラゲの耐性について検討した。湿潤状態では,暗黒処理で活性が消失した。低温処理は光合成活性ではなく,増殖速度を低下させた。イシクラゲの光合成は広い範囲のpH(pH3〜pH9)でほぼ一定だった。湿潤状態における粉砕処理はイシクラゲの活性を低下させた。風乾状態で粉砕した場合には,湿潤化後の光合成活性には影響なかった。1mm以下の微小な画分以外では,土壌表面にイシクラゲを散布すると土壌の乾燥が抑制された。これらの知見は,イシクラゲの加工工程を設計する上で,基本的な情報となるものである。

2 0 0 0 OA ガス透過性膜を用いた土壌ガス採取による土壌微生物活性の原位置計測の可能性

- 著者

- 柳井 洋介 常田 岳志

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.26-31, 2009-04-01

- 被引用文献数

- 1 2

環境変化に応じて土壌微生物が代謝する過程で温室効果ガスである二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素が土壌中で生成または消費される。これらガスの土壌から大気への放出または大気から土壌への吸収が調べられてきた過程で,その成因である土壌中でのそれらのガスの生成・移動過程を調べることに関心が高まっていた。ただ,従来の土壌ガス採取法では土層内に圧力勾配が形成されガスの混和・汚染が生じる恐れがあった。その問題を改善する土壌ガス採取方法(ガス透過性膜,特にシリコンチューブの利用)が近年検討されつつあり, その背景と実際について解説した。ガス透過性膜と質量分析との組み合わせで確立されつつある技術がMembrane Inlet Mass Spectrometry (MIMS)として知られており,ガス透過性膜を用いたガス採取法は,微視・フィールドのいずれのスケールにおいても利用可能な土壌微生物活性のモニタリング手法としての展開が大いに期待される。