1 0 0 0 OA 酸分解による糖溶液の着色と緑色ケイ光物質の生成との関係

- 著者

- 橋本 二郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.9, pp.920-925, 1969-09-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 15

さきにフルクトース,スクロース,ラフィノースなどフラノース環を含む糖類のアルコール-塩酸溶液を加熱すると容易に緑色ケイ光物質 (以下GFSと略す) が生成されることを報じた。このときGFSの生成に応じて溶液は褐色に着色する。生成するGFSの量および褐色の色素量は,糖の種類によっても,アルコール-塩酸溶液を用いたときのアルコールの種類によっても異なり,反応の初期においてはGFSの生成曲線と色素のそれとはよく類似している。またGFS,その他を含む糖の酸分解溶液を活性炭で処理することによって,ある程度色素を除いた液〔1〕をそれぞれ種々のpHに調整したのち,加熱してGFSの量と色素量の経時的変化を見た。アルカリ性,中性,および約pH4以上の比較的弱い酸性溶液中では,GFS量の減少にともない色素量は増加する。しかしpH2以下の比較的強い酸性溶液中ではGFS量の変化はきわめて小であるにもかかわらず,色素量は加熱時間にほぼ比例して増加している。また〔1〕の溶液から薄層クロマトグラフィーでGFSを単離し,それを蒸留水で抽出してえたGFSの水溶液〔2〕について,〔1〕のときと同じ操作を行なった。アルカリ性,中性では〔1〕と同じ結果がえられたが,比較的強い酸性溶液中では〔1〕と異なり,GFS量,色素量ともにほとんど変化がみられなかった。以上のことを総合してつぎのようなことが考えられる。すなわち,GFSの生成と溶液の着色との間には密接な関係がある。GFSも着色の一因子と考えられるが,他にも主要な因子の存在が考えられる。Maillard反応においては生成するケい光物質が色素の先駆体であって,着色の主要因子をなすと推論されているが,糖だけの酸分解の場合はGFSが着色の主要因子と考えるには疑問がある。

1 0 0 0 OA 強放射能泉中におけるラドンとその壊變生成物との平衡關係

- 著者

- 木村 健二郎 黒田 和夫 横山 祐之

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1-3, pp.34-34, 1948-03-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- 桂 敬

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.10, pp.1558-1562, 1956-10-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 28

1 0 0 0 OA 低い電気抵抗を示す有機分子錯体:合成と物性

- 著者

- 松永 義夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.10, pp.905-919, 1968-10-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 16

有機分子錯体は,をの振動スペクトルに基づいて電子構造が非結合構造で近似されるものと,電荷移動構造で近似されるものの二つに大別されることが見いだされた。約40種のキノン錯体の比抵抗値と振動スペクトルを調べた結果・低い電気抵抗を示す錯体の大部分は,電荷移動構造で近似される電子構造をもつことが明らかとなった。それでそのような電子構造をもつと期待される新しい分子錯体を数多くつくり,その比抵抗を測定した。なかでもつぎの錯体はとくに低い比抵抗値をもつ。ジペンゾ[c,h]ノチアジン_ジク泣ルジシアン-p-ベンゾキノン(2:1),17Ωcm,5,6:11,12-ビス(ジチオ)ナフタセン-o-クロルアニル(3:1),2~4cm,フェロセンーテトラクロル-p-ジフェノキノン(1:2),24Ωcm叫さらにジアミノピレン-p-クロルアニルとこれΩに関連した錯体はひいちじるしく電気的性質を異にするいくつかの形にえられることが知れた。これらは通常103Ωcmまたはそれ以上の比抵抗値をもつが, ,つくり方によって数Ωcmを示す。低い電気抵抗を示す分子錯体は,いずれも赤外領域に電子吸収をもつことが明らかとされた。

- 著者

- 目 武雄 藤野 明 村井 不二男

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.9, pp.1444-1445, 1960-09-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

マタタビラクトンの酸化によって得られたネぺタリン酸からアクチニジンを誘導し,両者を関係づけた。

- 著者

- 三井 生喜雄 斎藤 秀世

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.5, pp.577-581, 1957

- 被引用文献数

- 9

レブリン酸エチルエステルにヒドラジンヒドラートを作用させて 6-メチルビリダジノン-(3)(II)を得,これを臭素で脱水素して3-オキシ-6-メチルピリダジン(III)を合成した。これにオキシ塩化リンを作用させて3-クロル-6-メチルピリダジン(IV)を得,これを酸化して3-クロルピリダジ<BR>ン-6-カルボン酸(V)を作った。これに液安を作用させて3-アミノビリダジン-6-カルボン酸(VI)を合成,さらにその種々のエステル(VII)を作り,またこれからそのアミド(XII)を得た。一方IIIを酸化して3-オキシピリダジン-6-ヵルボン酸(VIII)を作り,その各種エステル(IX)にオキシ塩化リンを作用させて3-クロルピリダジン-6-カルボン酸エステル類(X)を合成した。Xにヒドラジンヒドラートを作用させて3-ヒドラジノビリダジン-6-カルボン酸ヒドラジド(XIII)を得た。これにロダンカリウムを作用させて3-チオセミヵルバジノピリダジン-6-カルボン酸チオセミカルバジド(XIV)を合成した。

- 著者

- 大橋 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.353-355, 1952-06-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 野崎 秀俊 古賀 昭人 川上 弘泰

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.11, pp.1285-1287, 1958

第11報と同じ温泉で40℃と60℃について採水後の比抑圧係数とベンジジン反応の時間的変動を調べた。その結果,地蔵湯 (酸性硫化水素泉) では硫化水素が逃げると共に比抑圧係数の値も減少する。その速度は高温ほどはやい。人工泉との違いも前報と同様にはっきり現われている。竹瓦温泉 (含食塩重曹泉) はその変化がきわめてはやく値も地蔵湯の約1/10である。この場合, 地蔵湯ほど含有ガスの量に比例しておらず, 遊離炭酸のみならず水酸イオン, 炭酸イオンなどが比抑圧係数の老化現象として現われると思われ, 温度の違いは,さほどではない。またベンジジン反応は急速に消失した。

1 0 0 0 OA 酸化クロム(III)への酸素,一酸化炭素,炭酸ガスの吸着および脱離過程

- 著者

- 多羅間 公雄 寺西 士一郎 服部 研太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.11, pp.1665-1669, 1960-11-05 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3

酸化クロム(III)への酸素,一酸化炭素,炭酸ガスのガス吸着,ならびに脱離に伴なう伝導度の変化,磁化率の変化の測定を,0°~500℃ の温度域で行ないsそれぞれの吸着,脱離過程について調べた。酸素の吸着活性化熱は高温域(>300℃)低温域(<300℃)でそれぞれ3.1,18.Okcal/molであり,これらは異なった酸素の吸着型式に属することが吸着に伴なう磁化率の変化の測定からも推定された。酸素脱離の初期過程の活性化熱は9.6kcal/molであり,これはまたとれ易い酸素の吸着熱の上限値を与1しるものである。一酸化炭素吸着の活性化熱としては3.8kcal/molの値が得られ,また吸着熱として10.6kcal/molの値を得た。また高周波を用いて酸素吸着に伴なう伝導度の変化の測定を行なったが,320KC以上では伝導度の変化がほとんどないことが見いだされ,このことはガス瞬着により変化を受けるのは主として酸化クロム(III)の表面層のみであることが推定された。

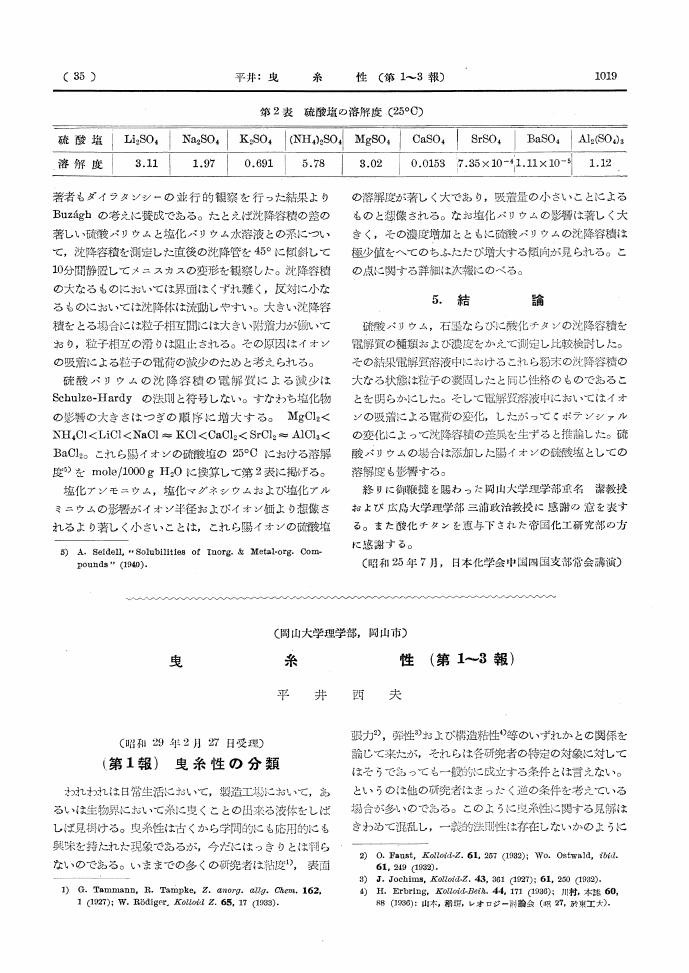

1 0 0 0 OA 曳糸性 (第1~3報)(第1報) 曳糸性の分類

- 著者

- 平井 西夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.10, pp.1019-1022, 1954-10-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 空気気流中におけるニコチンの熱分解

- 著者

- 小橋 友助 宝積 寿子 渡辺美 穂子

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.71-74,A5, 1963-01-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3

喫煙時のニコチンの熱分解機構を明らかにする目的でニコチンを空気気流申で熱分解し,加熱温度とニコチンの分解率および熱分解生成物の組成との関係を調べた。(1)ニコチンの熱分解生成物のうちピリジン塩基として3-ビニルピリジン,かシアンピリジンのほかに少量の3-エチルピリジン,3-ピコリンおよび微量の3-ピリジルメチルケトン,ピリジン,ピロールを確認した。またニコチン同族体としてミオスミンのほかに少量のノルニコチン,ニコチリン,2,2'-ジピリジルおよび微量のイソキノリンを確認した。(2)ニコチンのN-メチルピロリジン環は熱に対して不安定であり,ニコチンを空気気流申で熱分解すると300℃から350℃の間で分解を起してミオスミンになり,400℃でピロリジン環から開環して3-ビニルピリジンと3-シアンピリジンを生成し,400℃から500℃の間でピリジン環も開環し大部分はガス状の低分子炭化水素あるいは無機のガス体にまで分解するものと考えられる。

- 著者

- 清田 寿 山本 俊夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.11, pp.1746-1749, 1956-11-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA N.N- ジエチルジチオカルバミン酸銀を用いるイオウイオンの間接吸光光度定量

- 著者

- 小松 寿美雄 野村 俊明 伊藤 利恵

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.2, pp.171-174, 1969-02-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

N,N-ジエチルジチオカルバミン酸銀とイオウイオンとの交換反応の結果,遊離するN,N-ジエチルジチオカルバミン酸イオンに銅(II)を加えてN,N-ジエチルジチオカルバミン酸銅を生成させ,これの四塩化炭素抽出溶液の吸光度を測定してイオウイオンの間接定量を行なった。PH7.5~8.21こ調製したアンモニア水一20%クエン酸アンモニウム系緩衝溶液1.O mlを分液漏斗にとり,N,N一ジエチルジチオヵルバミン酸銀20mgおよびイオウイオン試料溶液を加えて水で30 mlにする。これを約10分ふりまぜたのち,5×10-4mol/1硫酸銅溶液10mlおよび四塩化炭素14mlを加えて約10分ふりまぜて分離した四塩化炭素溶液の吸光度を波長435mμ で測定する。イオウイオン3.3~30μg/IOml(溶媒)の濃度範囲でeerの法則が成立する。見かけのモル吸光係数は1.1×104である。ヨウ素,シアン,チオ硫酸などの陰イオンおよび金(III),白金(IV),パラジウム(II)などの共存は妨害する。

1 0 0 0 OA 2-シクロヘキセン-1-オール誘導体の立体配座

- 著者

- 花屋 馨

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.82-85, 1970-01-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4

2-シクロヘキセン-1-オール誘導体の立体化学を検討する目的で, 5-メチル-2-シクロヘキセン-1-オン, 5-フェニル-2-シクロヘキセン-1-オンの Meerwein-Ponndorf 還元およびそれぞれの cis, trans-アルコールについてOppenauer-Meerwein-Ponndorf 平衡異性化を行なった。Meerwein-Ponndorf還元では,アセトンを留去しながら反応させたときはシス体をトランス体よりも多く生成したが,アセトンを留去することなく長時間還流したときはトランス体を多く生成した。また,5-メチル-および5-フェニル-2-シクロヘキセン-1-オールのシス体あるいはシス, トランス体の混合物についてOppenauer-Meer-wdn-Ponndorf 平衡異性化を行なった結果, いずれの場合もトランス体を多く生成した。これらの結果から, 5-位に置換基を有する2-シクロヘキセン-1-オール誘導体で1-位の水酸基は擬エクァトリアルよりも擬アキシアル配座が安定系であり, これは1-位の水酸基と2-位の水素原子との相互作用つまり“allylicstrain”に起因するものと考えた。

1 0 0 0 アルカリ溶液中のマンガンーマンニット波のポーラログラフィー

- 著者

- 雨宮 稔起 平田 寛

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.1, pp.58-62, 1968

- 被引用文献数

- 1

水酸化カリウム溶液中のマンガンーマンニットのク形波ポーラログラム(-0.35Vvs,SCE)はトリエタノールアミンのアルカリ溶液よりも検出感度が高く,またこの溶液の280mμ 付近における吸収極大は分子吸光係数(12000)がかなり大きい。しかし,この溶液は光照射や加熱により容易に変化し,かつ共存イオンの影響も大きいので,分析法としての取り扱いには困難な場合が多い。この溶液の変化を直流ポーラログラム,可視部,紫外部の吸収スペクトルおよび鉄(II)による滴定などの結果から推定すると,暗所ではマンガン(IV)の生成量が多いが,明所では生じたマンガン(IV)がマンニヅトによつて還元される速度が増すので,マンガン(III)の存在量が多くなる。また,マンニットが過剰にある間は上記の酸化還元反応をくり返すが,ついには酸化マンガン(IV)となって沈殿する。なお,直流ポ一ラログラフの波は拡散律速の比較的可逆性のよい一電子反応(Mn(III)〓Mn(IV))に基づくもの.であり,またマンガンとマンニットの結合比は,ク形波および直流ポーラログラムのモル比法による波高変化と吸収スペクトルの連続変化法による吸光度変化とから,1:2と推定した。

1 0 0 0 ハロフェロセン類と有機リチウム化合物の反応

- 著者

- 園田 昭男 守谷 一郎

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.6, pp.566-571, 1970

- 被引用文献数

- 9

クロルフェロセン(2),1,1-ジク導ルフェロセン(7)およびプロムフェロセン(10)へのn-ブチルリチウムならびにフェニルリチウムの反応を検討し,(2),(7)ではリチウム化は優先的にクロルの隣接位に起こり,ハロゲン-金属交換反応はわずかであることを,カルボキシル化反応での生成物の構造などから明らかにした。一方,ブロムフェロセンは圧倒的にハロゲン-金属交換反応を行なってフェロセン(1)を高収率で生成する。(2)のリチウム化を加熱下にフェニルリチウムによつて行なうと,若干のフェニルフェロセン(6)が生成する。これはハライドの脱離によるフェロサイン中間体の生成を示唆するように思われるが,o-リチオハロベンゼンの場合にくらべて脱離はきわめて困難である。また,(2)および(7)のリチウム化を経て,それぞれビス(2-クロルフェロセニル)水銀(12)およびビス(2,1'ジクロルフェロセニル)水銀(14)を合成した。(12)のテトラサイクロン中での熱分解反応を検討したところ,生成物は予想外にもフェロセン(1)であつた。

- 著者

- 藤田 安二 南野 治

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.8, pp.1017-1020, 1958

シトラールを含むイヌコウジュが見いだされ, その精油の検索が行われた。本種にレモンイヌコウジュなる和名とOrthodon citraliferum Fujitaなる仮称を与えるが, このものは系統的には<I>l</I>-リナロールを主成分とするニンチョウジオヤイヌコウジュOrthodon linalooliferam Fujitavar. laevolinalooliferum Fujitaとゲラニルアセテートを主成分とするショウガイヌコウジュOrthodon geranylacetatiferum Fujitaとの中間に位するものである。

1 0 0 0 OA ラクタム類のアルカリ性開環重合反応

- 著者

- 関口 燈

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.6, pp.577-597, 1967-06-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 10

ラクタム類のアルカリ性重合反応の機構は,生長鎖のイミド性活性中心内のカルボニル基に対するラクタムアニオンの攻撃と,それによって生成する中間体イオンの中和反応(著者はこの両者をあわせて“加ラクタム分解反応”とよぶ)によって説明することができる。現在,この機構の大綱ないし基本的概念については多数の研究者の間の見解は一致しているが,その細部についてはまだかなりの不一致がみられ,とくにアルカリ金属イオンの関与の問題,反応中間体の構造,反応過程中における開環の時期などについては研究者間の解釈はかなり相違している。本稿においては,著者の既発表の文献を中心に未発表の実験結果を加えて総合的な見地から,著者が以前に提出した“加ラクタム分解機構”の問題をふたたびとりあげ,種々の実験事実から著者の見解を再確認した。すなわち,本反応はアルカリ金属イオンの関与によるイミド性カルボニル基の極性の強化にはじまり,同カルボニル基に対するラクタムアユオンの攻撃によるイミド性カルビノラートイオン中間体(未開環体)の生成を律速段階とし,このイオンとアミド基との間の水素交換による“中和反応”と,それについで起る分子内水素転位による開環反応とをあとにともなう一種の加溶媒分解反応である。このアルカリ性重合反応は現象的には重合反応であるが機構的には逐次付加による重縮合反応に準じ,とくに反応の各段階において単量体イオンを再生し,これが攻撃イオンである点において諸重合反応中でも特異な地位をしめることを示した。ラクタム類のアルカリ性重合反応の全過程は,環状アミド基(ラクタムのアミド基),イミド基(活性中心基),直鎖状アミド基(重合体のアミド基)の3種のカルボニル基に対する“加ラクタム分解機構”(アルカリ性接触反応)と“アミノ分解機構”(非接触反応)を主反応とする一連の反応機構によって説明することができる。本稿においてはこれらの機構を総合して提示し,これをも合反応って重における単量体,重合体間平衡ならびに重合体鎖間末端基平衡を説明した。アルコール系化合物を添加剤とするアルカリ性重合反応の研究から,アルコール性水酸基が間接開始剤としてラクタムと反応してエステルを与え,このエステルがさらに他のラクタムと反応してイミド性化合物を与えていることを示し,水酸基の酸性と開始能との間に関係のあることを指摘,二段重合法を用いて低級直鎖アルコールによるラクタム重合に成功した。最後に,トリエチルアルミニウムを助触媒とし,開始剤不在下でのラクタムのアルカリ性重合により,分子量数十万の高耐熱性,力学的性質優秀なポリカプロアミドの形成に成功し,この反応の機構を推定した。

- 著者

- 外山 修之 高木 徹

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.237-240, 1955

- 著者

- 新倉 勇 渡辺 健一 畑 一夫

- 出版者

- 社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.8, pp.923-924, 1959

芳香族ニトリルの水素化におよぼす置換基の影響の一つとして, p-メトキシベンゾニトリルの水素化反応を行ない,その結果を前に報告したオルト化合物の場合と比較検討した。p-メトキシベンゾニトリルは 240°~300℃ で水素化すると主として p-クレシルメチルエーテルを生成し,このほかつねに少量のトレエン,アミン,フェノール類などが得られる。反応温度が高くなると副反応が多くなり,アニソールの生成がいちじるしくなる。これらの反応結果はオルト化合物の場合と似ていて,メトキシル基自身が水素化されて変化するためにニトリル基の水素化能率は幾分低下することを示している。