1 0 0 0 OA 日本産ヒシ科数種の核形態

- 著者

- 荻沼 一男 高野 温子 角野 康郎

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.47-52, 1996-07-10 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 13

日本産ヒシ属(ヒシ科)4taxaについて, 若い葉の細胞を利用して調べた核形態を初めて報告する。ヒメビシ(Trapa incisa)及びオニビシ(T.natans var.japonica)は共に2n=48, ヒシ(T.japonica)は2n=96, コオニビシ(T.natans var.pumila)は2n=ca.96の染色体をもつことが明らかになった。間期核はいずれも単純染色中央粒型を示し, 中期染色体長は0.3-1.2μmと小さく, また, 染色体基本数はχ=24(或いはχ=12)であることが分かった。2n=96(或いは2n=ca.96)の染色体数をもつヒシ及びコオニビシは共に, 2n=48のヒメビシ及びオニビシとの雑種起源の複二倍体或いは複四倍体である可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA 東亜産コゴメグサ属II

- 著者

- 山崎 敬

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4-6, pp.164-172, 1963-03-30 (Released:2017-09-25)

1 0 0 0 タキミチャルメルソウ及びその近縁種について

- 著者

- 若林 三千男

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.111-122, 1977

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 日本産チャルメルサウ属 : 摘要

- 著者

- 大井 次三郎

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.61-65, 1932

チャルメルサウ屬は亞細亞及北米の暖帶及至亞寒帶に分布する虎耳草科の多年生草本で世界に約二十數種を産し北米に最も多く分布してゐる。兩大陸に共通な種は唯マルバチャルメルサウ一種だけで他は北米及本邦の特産に屬する。本邦領内では北は北海道,朝鮮,から南は臺灣の高山まで産するが比較的南方に種類が多い。本邦産チャルメルサウ屬植物は餘り澤山の種類はなく總計八種に過ぎぬが閑却された傾きがあるので此所に檢索表をあげ檢定に便宜な様にした。§子房と花托は殆んど癒合せず,雄蕋は10個又は5個,5個の場合は蕚裂片と對生。*雄蕋は5個,花瓣は分裂せず,莖上に1-3個の葉あり。…1)エゾノチャルメルサウ *雄蕋は10個,花瓣は羽状に分裂す,莖には葉なきか又は唯一個小形のものあり。…2)マルバチャルメルサウ §子房は大部分花托と癒合す,雄蕋は5個花瓣と對生す。 *葉の幅は長さと殆んど等長,花序は花數少なく多くは10個以下,花糸は花托上に坐す,花柱は二個,全縁なり。…3)コチャルメルサウ *葉の幅は長さより短かし,花は通常數多し,花糸は花瓣の基脚に坐す,花托は二個短かく且肥厚し,先端2-4裂す。 1)葉柄及葉身の下面は平滑なり。…4)モミヂチャルメルサウ 2)葉柄及葉身には毛茸あり。 I) 蕚裂片は花時直立し卵状三角形。△)花糸は葯より三倍長し,葉は鋭頭。…5)アカゲチャルメルサウ △)花糸は葯より短かし,葉は多くは鈍頭…6)チャルメルサウ II) 蕚裂片は花時開張し偏平なる三角形をなす,花糸は葯より短かし,葉は鋭頭又は鈍尖頂。 △)托葉は多くは縁毛あり,葉柄には短毛あり,花柱は頂端四裂す,種子は表面稜起せる縱線あれども突起なし。…7)オホチャルメルサウ △)托葉は多くは全邊,葉柄には長き毛茸あり,花柱は頂端二裂す。種子は背部に乳頭状突起あり。…8)ツクシチャルメルサウ Mitella japonica の名はMAXIMOWICZ, MIQUEL, MAKINO 三氏の名前によつてチャルメルサウ,コチャルメルサウ,オホチャルメルサウ三種に用ひられたが,その根本のMitellopsis japonica SIEB. et ZUCC. なる植物及び最初に之をMitella屬に移したMAXIMOWICZ氏の標本の一部は私の云ふオホチャルメルサウに相違ないので此の學名はオホチャルメルサウに冠するのが當然である。尚Mitella triloba MIQ. も同じ植物を指したものであつてモミヂチャルメルサウではない。チャルメルサウの學名はMitella stylosa BOISS. よりもMitella longispica MAKINOの方が早いが残念ながら記載がないので後者は用ひる事が出來ぬ。尚詳細な分布や異名等は歐文欄を參照して頂きたい。

1 0 0 0 東亜羊歯植物考察8

- 著者

- 田川 基二

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.132-148, 1935

86. ヒメムカゴシダ(荒木) 本種はムカゴシダ Monachosorum subdigitatum Kuhn とオホフジシダ M. flagellare Hayata との中間に位置するものである.オホフジシダより遙に大く,中軸上に無性芽のできる點が最も顯著な異點である.丹波國船井郡長老嶽で荒木英一氏の發見せられたもの.學名は同氏を記念して Monachosorum Arakii Tagawa といふ. 87. タイワンハシゴシダ(新稱) 琉球のオホハシゴシダ Dryopteris hirsutipes C. Chr. に似てゐるが,葉柄は栗色,其の基脚には長い軟毛の代りに鱗片があり,羽片の裂片は狹く全縁で側脈の数は約7-8對,包膜は小い,臺北の北方竹子湖や北投方面にある.學名は Dryopteris castanea Tagawa と云ふ. 88. タイワンハリガネワヲビ 一名 ウライチシダ Dryopteris uraiensis Rosenst. が發表せられたのは1915年7月28日,その type locality は臺北州文山郡の蕃地ウライである.又 Dryopteris hirsutisquama Hayata は同年11月25日に發表せられ,その type locality はウライから西南に3里とはなれてゐないトンロクとリモガンとの間である.兩種は全く同種であるから Dryopteris uraiensis Rosenst. が有効な學名である.ヤハラシダ Dryopteris laxa C. Chr. に似たもので臺灣の特産. 89. イタチベニシダ イタチベニシダはイタチシダ Dryopteris varia O. Ktze. の一種でキノデ屬 Polystichum に入れておくよりも廣義のヲシダ屬 Dryopteris に入れて置く方が適當であるから學名を Dryopteris hololepis (Hayata) Tagawa と改めた.イタチシダの類は分類上の位置の確定しないものであるが近年はヲシダ屬に入れる學者が多くなつてきた. 90. サカゴケシダ一名 ミンゲツシダ サカゴケシダとミンゲツシダとは同種である.多数の標本を比較した結果この兩種は區別の出來ぬものであることを知つた.學名は一年早く發表せられた Dryopteris reflexosquamata Hayata を採用すればよい. 91. タイトウベニシダ(新稱) ベニシダに比較すれば葉柄の鱗片は少く中軸及び羽片の中軸は平滑且つ羽片には著い柄があり,又ナガバノイタチシダに比べて葉柄基部の鱗片はその質薄く羽片や小羽片の形も異り包膜は小い.臺東から高雄州に出る知本越道路に沿ふ霧山と知本山との間で發見した新種である.學名は Dryopteris taitoensis Tagawa といふ.

1 0 0 0 OA 日本産アザミ属における雄性不稔と雌性雌雄異株

- 著者

- 川窪 伸光

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.153-164, 1995-01-28 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 10

日本産アザミ属植物はすべてが両性花を咲かせる雌雄同株として取り扱われてきたが, 最近になってノマアザミCirsium chikushiense Koidz.がメス株を分化させた雌性雌雄異株(gynodioecy)であることが判明した。そこで日本産アザミ属全体に, メス株を分化させた分類群が, どの程度存在しているかを明らかにするために, 京都大学理学部所蔵の乾燥標本(KYO)を材料として雄ずいの形態と花粉の有無を観察した。その結果, 観察した97分類群のうち約40%の39分類群において, 花粉を生産しない退化的雄ずいをもつ雄性不稔株を確認した。これは種レベルで換算すると, 68種中の約43%の29種で雄性不稔が発生していることを意味した。発見された退化的雄ずいのほとんどは株内で形態的に安定しており, 雄性不稔の原因が低温障害などの一時的なものではないと考えられた。また22種類の推定雑種標本中, 5種類においても雄性不稔を確認したが, それらの雑種の推定両親分類群の少なくとも一方は, もともと雄性不稔株を生じていた分類群であった。雄性不稔株を確認したすべての分類群がメス株を分化させているとは言えないが, 雄性不稔株の発生頻度の高い分類群の多くは遺伝的にメス株を維持し, 雌性雌雄異株の状態にあるのかもしれない。

1 0 0 0 OA 東亜植物考察12

- 著者

- 大井 次三郎

- 出版者

- Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.58-70, 1935-05-30 (Released:2017-09-25)

193) ホソバウシクサ ニューカレドニアからルゾンに分布する Andropogon obliquiberbis Hack. に酷似したもので.若し此の臺灣の植物の小穗が今一廻り大形で下方に毛があつたら直ちにその種にあてゝ疑はなかつたと考へる.A. obliquiberbis Hack. が變異の甚だしいものであるならば臺灣のも同種であらう.ウシクサとは外觀は似て居るが葉が狹くて稍厚く二つに折れる性質があるのと花軸や小花梗に長い毛が生えて居るのが區別點に成る.尚ウシクサは本邦では九州以南に知れて居らなかつたが琉球及臺灣にも分布する. 194) キツネガヤ Thunberg, Steudel 以來此植物は永く Festuca に入れて居て本田博士も之れに從つて居られるが Hackel は何の記事も付せずに Bromus に移して居る.その爲めにその後は Bromus にする人が多く成つた.實際 Poa, Festuca, Bromus, Glyceria, Puccinellia の諸屬は互に酷似したもので往々にして區別の難かしいものに出逢ふのである.Hitchcock 等は北米の Bromus と Festuca とを分けるのに外護頴の先端が全縁なのが Festuca で.その先きが二裂するか又は先端よりも少し下から芒が出るのが Bromus だと云つて居る.北米のものはそれでよいか知れぬが本邦のものではあてはまらぬものがある.歐洲産の Festuca gigantea Vill. やそれに似た本邦の Festuca extremiorientalis Ohwi (オホトボシガラ.タウトボシガラ)等では二裂するにも拘はらず明瞭な Festuca であり.又キツネガヤが頂生するのに之れに酷似した臺灣の Bromus morrisonensis Honda では芒は先端よりも下から出て居る.從つて此の特徴は二屬を區別する最も重要なものとは云ひ難い.で此の兩屬の區別としては從來傅へられた樣に花柱が子房の先端から出るか.その側面から出るかヾ最も大切と思はれる上に此れで分類すると外觀から見た習性にもよくあてはまる.左様するとキツネガヤはやはり Bromus に成るが Bromus pauciflorus Hack. の名は使用出來ないから Bromus remotiflorus (Steud.) Ohwi が正しい.キツネガヤは國外では支那に記録があるが此れは少々疑はしい.

- 著者

- 堀田 満

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.57-66, 1998

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

九州南部に分布する「ヤマラッキョウ」とされていたものは,葉が中実で雌しべの基部の蜜腺に帽子状の覆い構造が発達しないことでヤマラッキョウから区別できるので,ナンゴクヤマラッキョウAllium austrokiushuenseとして新種記載した。初島住彦によってヤクシマヤマラッキョウと呼ばれていたものはイトラッキョウに所属することが確かめられたので,新しくヤクシマイトラッキョウAllium virgunculae var. yakushimenseとした。また,アマミラッキョウA. amamianumは夕マムラサキA. pseudojaponicumと同種で,しばしばヤマラッキョウと混同されてきたこのタマムラサキは形態的にも,染色体数でも異なる明確な種であることを明らかにした。

1 0 0 0 古琵琶湖層群の化石硅藻

- 著者

- 根来 健一郎

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.90-104, 1981

- 被引用文献数

- 1

琵琶湖ができたのは,今から450-500万年前の第三紀鮮新世のころであると言われている。最初の琵琶湖は伊賀上野盆地に存在したが,それが現在の琵琶湖がある位置,すなわち近江盆地に移動するまでに,琵琶湖は絶えずその湖底に堆積物,いわゆる湖底泥を形成し,それを夫々の時代に応じて湖が在った位置に残し続けてきた。この湖底堆積物は,琵琶湖固有の貝類化石を含み,粘土・砂・礫などから成るものであるが,その全体の厚さは1500-1800mに及び,伊賀上野附近から近江堅田附近まで,現在の琵琶湖の主として南部の丘陵に拡がっている。この堆積物を地質学では古琵琶湖層群と呼ぶ。古琵琶湖層群は数十枚の火山灰層を含んでいる。火山灰層は,数cmの薄いものから,1m以上の厚いものまで,さまざまであるが,これらの中で厚くて,しかも広く分布しているものは,地層の対比に役立つので,鍵層と呼ばれている。この鍵層を主たる拠りどころとし,更に埋蔵化石の種類などを考慮して,古琵琶湖層群は6つの累層に分類される。それらは古いものから,新しいものへの順に,島ケ原累層,伊賀油日累層,佐山累層,蒲生累層,八日市累層,堅田累層と称せられる。著者は1978年11月に,国立科学博物館の友田叔郎博士から古琵琶湖層群の比較的古い部分の資料を貰い,その中に含まれている化石珪藻について研究したところ,約11種類のものを見出すことができた。主なものとしては,約350万年前の伊賀油日累層からはMelosira islandica群とStephanodiscus carconensisが,約250万年前の佐山累層からはMelosira islandica群とStephanodiscus carconensisとStephanodiscus carconensis fo. maximaが,また約170万年前の蒲生累層からはMelosira undulataが認められた。Melosira islandica群と称するものは,現生のMelosira islandica O. MULLERとは形態的に可成り異るものであって,殻套上を大きい点紋の列が細胞の上下軸に平行して,10μm間に7-8本の割合に走るものがあるが,現生の琵琶湖の準固有種(semi-endemic species)のMelosira solida EULENSTEINは,この化石種群から由来したものと思われる。群として示し,主として同定しなかったのは,現在までに記載されているものの中で,M. canadensis HUST., M. pensacolae A. SCHMIDT, M. Goetzeana O. MULL., M. nyassensis O. MULL.などが,古琵琶湖層群のMelosiraの夫々1部に相当するのだが,古琵琶湖層群のものは細胞の大きさと形に相当の差異があるものであって,決して数種の混合したものとは認められないからである。従って,ここで群として示したのは暫定的な取扱いであって,将来1つの独立した種として同定することになる可能性のあるものと思って頂きたい。古琵琶湖層群のMelosira islandica群と全く同じものと思われるものが,北米のMontana州やOregon州の鮮新世の堆積物中から見出されている。しかしこれを研究したS. L. VAN-LANDINGHAM(1964-1972)は,Melosira granulataと同定しているが,これは誤りであって,北米のものもM. islandica系統のものであることに間違いないと思われる。古琵琶湖層群のStephanodiscus carconensisは,現生の琵琶湖の準固定種のそれとは多少異る。化石種はStephanodiscus niagarae var. intermediaに近いものであるが,現生種はこの化石種から由来したものと思われる。Stephanodiscus carconensis fo. maximaは,Stephanodiscus 属中の恐らく最大種であろうが,化石としてのみ存在し,現在生き残っているものはないであろう。Melosira undulataは,Melosira属中の巨大種で,現在は熱帯に生育しているだけであるが,第三紀には北半球全域に広く分布していたものと考えられている。

1 0 0 0 OA アレチムラサキ(ムラサキ科)の大阪府下への定着

- 著者

- 岡田 美恵子

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.70-72, 1998-07-28 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 コミカンソウ属の新帰化植物ブラジルコミカンソウ(新称)

1 0 0 0 帰化植物雑考

- 著者

- 久内 清孝

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.190-193, 1943

1 0 0 0 OA 日本の野生菊の分布に関する報告

- 著者

- 北村 四郎

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4-6, pp.109-137, 1967-05-31 (Released:2017-09-25)

1 0 0 0 OA ヒメジャゴケの研究

- 著者

- 北川 尚史

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.179-189, 1982-04-20 (Released:2017-09-25)

1) Conocephalum supradecompositum, annual species restricted to the northern part of East Asia, is considered to be derived from C. conicum, perennial species widely distributed throughout temperate regions of the Northern Hemisphere. 2) C. supradecompositum produces in autumn numerous gemmae endowed with a strong resistance to cold and dryness. The gemmae are modified branches of the thallus ; prior to formation of gemmae, the thallus performs frequent dichotomous branching, and the terminal dichotomy itself is transformed into a gemma. Thus, each gemma has two growing points covered with scales, and it exhibits a strong, inborn dorsiventrality in germination. 3) C. supradecompositum is unique among bryophytes in cylindrical, sausage-shaped spore mother cells, linear spore tetrads, and dimorphic spores. 4) The genus Conocephalum is very characteristic in elaters ; elaters in a capsule are 2-3 times as many as spores (in other genera of the Hepaticae, the number of elaters is far smaller than that of spores) ; and they show an extremely wide range of variation in size, shape, and number and orientation of spiral thickenings-and there occur rarely elaters with dextrorse spiral thickenings (so far as examined by the writer, the spiral thickenings of elaters are universally sinistrorse in other genera of the Hepaticae). The exceptional dextrorse elaters are assumed to be induced from the originally sinistrorse ones through conversion of the axis as shown in Fig. 3, x-z'.

1 0 0 0 OA 東亜植物誌資料(VIII)

- 著者

- 大井 次三郎

- 出版者

- Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.102-108, 1933-03-01 (Released:2017-09-25)

128)サヤマスゲ 外観マスメゲやハガクレスゲに近いものであって葉が柔く短く果〓には著しい毛茸があり痩果は中央部に凸所がない.全体に赤みを帯びた部分はないが果〓の新三角形な点やその柄の著しく長い点等はむしろDigitatae節に属するアヅマスゲ等にも近縁なものと思われる.全体緑色で穂が葉の間に隠れて居て目につき難いもので種名は此れを注意して採集せられた大津高等女学校の橋本忠太郎氏にちなんでCarex Hashimotoi OHWI とし和名はサヤマスゲと云う.129)フトホアゼスゲ 朝鮮咸鏡北道の露領国境に接した図満江の河口西水羅の湿地に産するアゼスゲ状のもので雌花小穂が太い,欧羅巴からシベリアにかけて分布するCarex gracilis CURT. に最も近いが,それよりも一層全体が小形であって葉も細く雄小穂は多くは一個で雌小穂は短く果〓は一層密に排列しその縁辺は鋭形である上,先端はC. gracilis CURt.程急には狭まらぬので別種と考える,新和名はフトホアハゼスゲと云う.130)キシウナキリ 紀伊国那智山の産,ナキリスゲに似て丈が高く,穂は下垂せず,花は疎に着き果〓は毛茸が少ない種類である.131)クロミクリゼキシヤウ 一名ミクリゼキシヤウの学名は,従来北米西部産のJuncus xiphioides E. MEV.又はその変種名が充てられて居たがそれ等はABRAMS: Illustrated Flora of the Pacific States I (1923) 368に図がある.日本産のものはそれとは別の新種のように考えられるので東京帝大植物教室の佐竹義輔氏と共同で新種として発表する事にする.此の種は現在の所では南千島から北海道を経て本州中部までの湿地に分布して居るがその産量は余り多くない様である.132)ツクシネコノメサウ 南九州の薩摩,肥後,日向の諸国に分布するネコノメサウの一種で全形がシロバナネコノメに酷似して居て花か果実がないと区別が困難である,萼片が短くて花時も緑色を呈して居る,今春鹿児島県伊集院中学校の土井美夫氏から良い標本を頂戴したので同氏にちなんでChr. Doianum OHWIツクシネコメサウと呼ぶ,MAXIMOWOCZは長崎の付近からCh. rhabdospermum MAXIM. と云う此の類に似たものを頂戴して居るがFRANCHET氏の図から判断すると之とは別物である.

1 0 0 0 OA 東亜植物資料15

- 著者

- 大井 次三郎

- 出版者

- Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.145-153, 1937-09-30 (Released:2017-09-25)

246) テラモトハコベ はミミナグサ属のものとされて居るが,花弁の全辺なのと果実が卵状で萼から殆ど超出しないのでノミノツヅリ属と思われる.247) アヲハコベ は私はStellaria tomentosa MAXIM. と考え此名が使用できないので改名してStellaria tomentella OHWI としたが,此学名の植物はヤマハコベに酷似して花弁のない九州産のものであって,アヲハコベとは相違するので此所に山城の標本を基として新しい学名を付けるアヲハコベは本州西部と四国とに産するだけらしい.248) テフセンツルドクダミ 従来の広義のタデ属を細かく数属に分けるのがよいかどうか,今日の所では各個人の好みに従う外はないように思われる,旧説に従っている学者も決して少くはないから広義の分類命名をしておくことも無益ではないように思われる.249) ケボタンヅル ホウライボタンヅルとして,台湾で知られている植物も恐らく本種と考える,REHDER WILLSON両氏に従えば台湾のものは支那のものの一部と共に変種と成るべきだと云う,琉球諸島では沖永良部島まで本種によって代表され,それが往々にして内地のボタンヅルと混同されて居る,しかし痩果が短くて開出毛のある点や尾毛の長い点からそれとは一見区別し得る.ボタンヅルは此等の地方には分布して居らない様に考えられる.250) オキナハセンニンサウ 沖縄本島の産,本種とキイセンニンサウとのみが小葉柄の上部に明かな節があるので一見して区別される.キイセンニンサウとは痩果に毛茸があるので別種と思われる.尚キイセンサウは台湾並に支那に産するClematis uncinata CHAMP. とは決して別種ではないと信じる,ただ此形のものが西南諸島ではまだ知られて居らないのは注意すべきである.尚外観上本種ににたC. Meyenianaの変種とされて居る南支,及印度支那産のvar. granulata は独立種であろう.251) ミヤマキケマン 本州各地に最も普通な本種はC. pallida (THUNB.) PERS. とは少なくとも全く同じ植物ではない.私がフタゴケマン及キレバフタゴケマンと呼んだ植物こそ九州に普通な植物で此学名の植物であると考えられる.252) コミヤマキケマン 前種に酷似した台湾産の植物は未記載の植物であろう.253) ベニシホガマ 樺太の突沮山,北海道の利尻山等に産するミヤマシホガマ類似の一種はそれ及び東部西比利阿産のP. villosaに似て萼歯に歯牙あり,一対の花糸に毛茸がある,北鮮にも之れに酷似した一種があって稍全辺が大形であるが之れは同種かも知れない,本種は或は大陸方面で既に知られた種類かも知れないが学名が判らないので新名を付する.254) キクムグラ の学名は此れによく似たG. brachypodum JORD. の同名がある,ギリシャ語眉とラテン語尾とは命名見約上同物とされて居るので改変の必要がある.

1 0 0 0 OA 植物分類雑記21

- 著者

- 村田 源

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.147-153, 1992-12-30 (Released:2017-09-25)

Four species of eastern Asian plants are studied. Three new taxa are described; Melampyrum macrantha as new species, Galium pseudoasprellum var. bingoense as new variety and Benthamidia capitata f.grandis as new form. Chloris truncata is newly found in Japan as naturalized plant.

1 0 0 0 OA 日本産のシロカネソウ属

- 著者

- 小菅 桂子 田村 道夫

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1-3, pp.37-46, 1988-06-25 (Released:2017-09-25)

1 0 0 0 OA マムシグサ群の多様性

- 著者

- 邑田 仁

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.185-208, 1995-01-28 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 32

マムシグサ群は長い偽茎と, 葉軸の発達する鳥足状小葉により特徴づけられるテンナンショウ属マムシグサ節sect.Pedatisectaの一群である。形態的に多型であり, 多くの分類群が記載されてきたが, 遺伝的には分化がきわめて小さいことが明らかになっている。また, 群内で認められた形態群間に低頻度ではあるが中間型がある, 自然雑種がある, F_1雑種の花粉稔性が低下しない, など雑種形成を通じて遺伝的な交流があることを示唆する状況証拠もある。しかし一方では, 多くの場所で, 異なる形態群が形態上の差異を保ちつつ同所的に分布しているのも事実である。本稿では, 低頻度の中間型を除いた場合, マムシグサ群内にどのような形態群が認められ, どのような分布を示すかについて現在までの知見をまとめることを試みた。また, 認めた形態群に関して発表されている学名との対応を試みた。マムシグサ群を, 花期が遅く, 仏炎苞が葉よりも遅く展開し, 舷部内面に細かい縦皺がある第1亜群(カントウマムシグサ亜群), 花期が早く, 仏炎苞が葉よりも早く展開し, 舷部内面が平滑な第2亜群(マムシグサ亜群), 花期や仏炎苞展開のタイミングがそれらの中間的で, 舷部内面や辺縁にしばしば微細な突起を生ずる第3亜群(ホソバテンナンショウ亜群)に大別する。第1群にはカントウマムシグサ(トウゴクマムシグサ), ミクニテンナンショウ, コウライテンナンショウ, ハチジョウテンナンショウ, オオマムシグサ(イズテンナンショウ, ヤマグチテンナンショウ), ヤマトテンナンショウ, ヤマザトマムシグサ, ヤマジノテンナンショウ, スズカマムシグサ, 第2群には, マムシグサ(ヤクシマテンナンショウ), ヒトヨシテンナンショウ, タケシママムシグサ, 第3群にはホソバテンナンショウ, ミャママムシグサ, ウメガシマテンナンショウ, "中国地方型のホソバテンナンショウ", などが認められる。しかし, 現地調査はまだ不十分なものであり, フェノロジーやポリネーターに関することも含め, より詳細な検討が必要である。

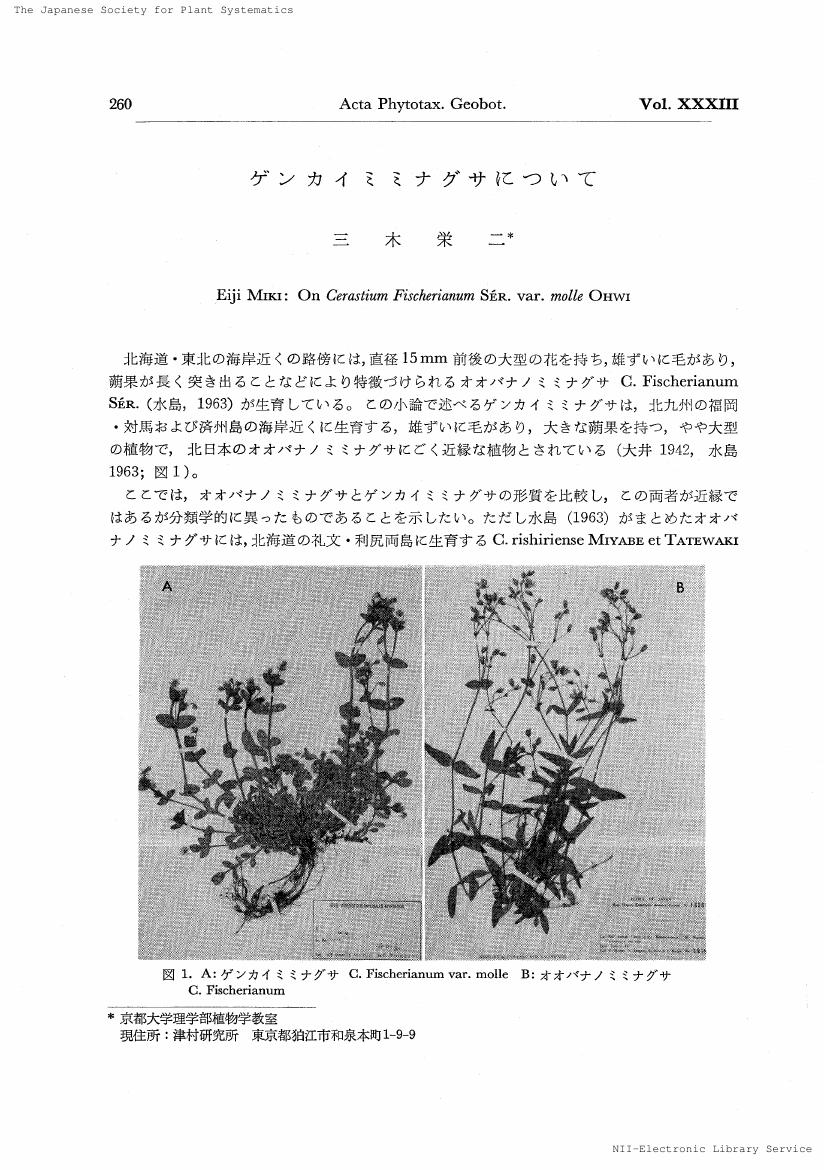

1 0 0 0 OA ゲンカイミミナグサについて

- 著者

- 三木 栄二

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.260-263, 1982-04-20 (Released:2017-09-25)