1 0 0 0 更年期に現れやすい口腔疾患とその検査

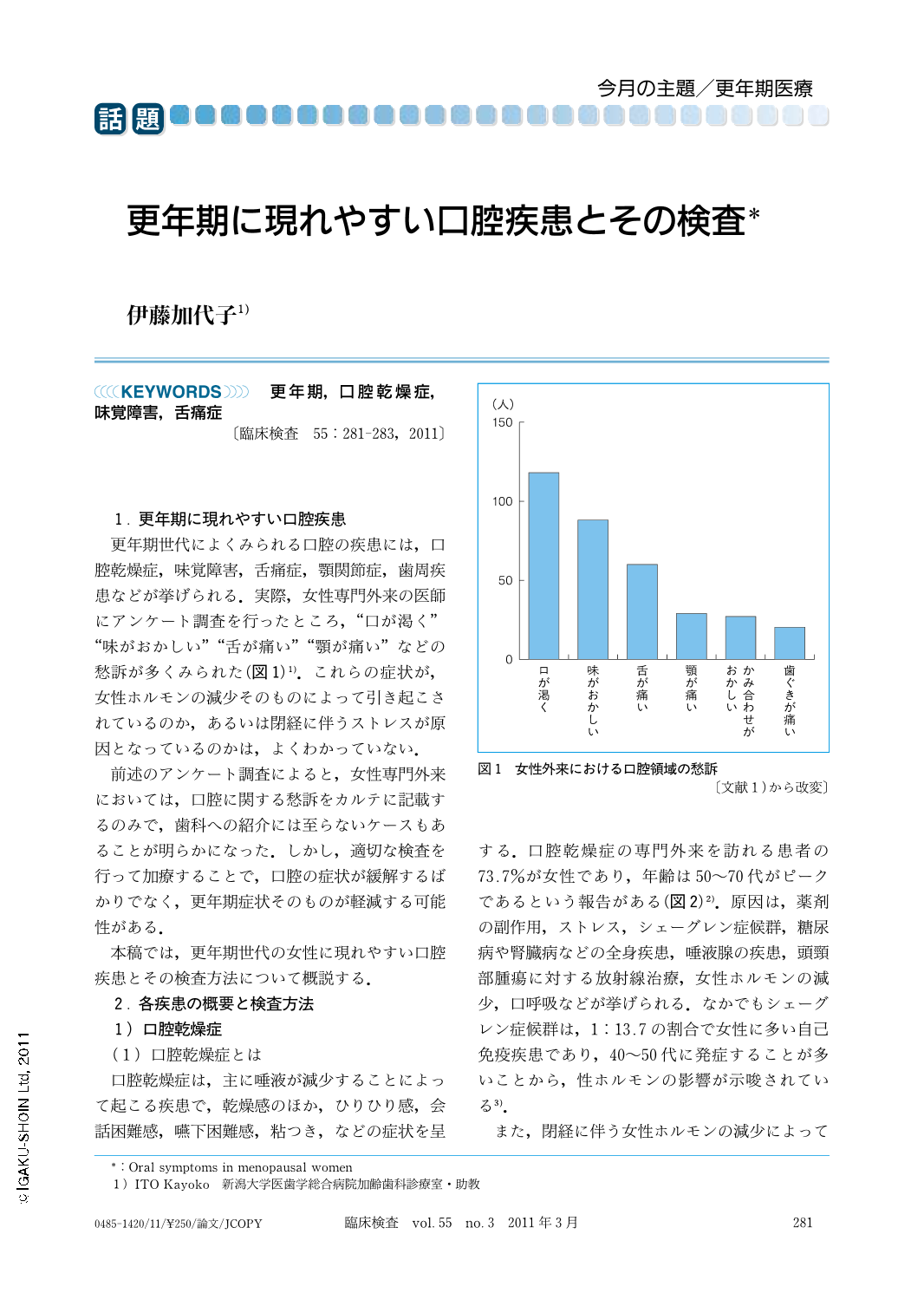

1 . 更年期に現れやすい口腔疾患 更年期世代によくみられる口腔の疾患には,口腔乾燥症,味覚障害,舌痛症,顎関節症,歯周疾患などが挙げられる.実際,女性専門外来の医師にアンケート調査を行ったところ,“口が渇く”“味がおかしい”“舌が痛い”“顎が痛い”などの愁訴が多くみられた(図1)1).これらの症状が,女性ホルモンの減少そのものによって引き起こされているのか,あるいは閉経に伴うストレスが原因となっているのかは,よくわかっていない. 前述のアンケート調査によると,女性専門外来においては,口腔に関する愁訴をカルテに記載するのみで,歯科への紹介には至らないケースもあることが明らかになった.しかし,適切な検査を行って加療することで,口腔の症状が緩解するばかりでなく,更年期症状そのものが軽減する可能性がある. 本稿では,更年期世代の女性に現れやすい口腔疾患とその検査方法について概説する.

1 0 0 0 経験を記述するための言語と論理―身体論からみた質的研究

はじめに 本号の特集「経験を記述する」について,企画者である西村ユミは特集扉の企画趣旨において,知を生成する方向性は複数あることを示唆した上で,「経験の理解は,経験内容の理解とは別の次元から問われ」るとした(p.310)。ここで西村が言う「経験の理解」と「経験内容の理解」の区別は,知の生成の方向性のどのような違いから生まれるのであろう。自然科学が前提としてきた主客二元論を乗り越えることをめざしたフッサール以来の現象学が,さまざまな質的研究に重要な基盤を与えてきたのは確かであるが,現在の質的研究を巡るさまざまな混乱を考えたとき(西條,2005),ガリレオやデカルト,ベーコンを祖とする近代科学の方法論の問題以上に,西洋における知の源流と,知のヴェクトルの問題に付随する言語と論理の問題に立ち戻って考える必要があるのではないだろうか。 そこでこの小論では,「経験の理解」と「経験内容の理解」を,ギリシア時代以来の人間の知の生成の2つの方向性,すなわちプラクシス(実践)に基づく「未来志向の知」と,テオリア(理論)を希求する「過去志向の知」に結びつけ,そこにみられる意識と自然あるいは主観性と身体性の観点から考えてみたい註1。そして,量的研究か質的研究かという区分あるいはグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)や記述的現象学的方法など特定の質的研究の方法論とは異なる,身体論の立場からの「経験の記述」のあり方を提言してみる註2。 本論に入る前に,この小論で言う〈身体〉とは何かについて簡単に述べておきたい。医療の現場で日々出会う身体は,解剖学の祖ヴェザリウスによって系統的に細分化され,デカルトによって心と区別された身体である。しかし,ここで言う〈身体〉は,そうした要素に分割できる物理的延長としての身体ではなく,心と断絶される以前の全体存在としての〈身体〉である。メルロ=ポンティに依拠する西村(2001)はこの〈身体〉を,「生きられた世界経験の具体的な出発点」であり,「世界とのつながりであり,〈身体〉があるからこそ,世界との対話が可能となる」と表現している。この小論で言う〈身体〉も,メルロ=ポンティが示したこの世界とのつながりとしての〈身体〉であり,それはたんにデカルト以前の心とひとつになった身体ではなく,主体と客体という二元論によって人間存在を理解するはるか以前,ギリシア時代に主観性の哲学が立ち現われる以前の〈存在〉を指している。 では,この主観性の哲学以前の〈存在〉とはいかなるものであろう。ギリシア哲学者の日下部吉信(2005)は,「西洋形而上学は全体として主観性の哲学」であり「存在の真理を隠蔽してきた」という反省から,ソクラテス以前のギリシア自然哲学に着目し,根源概念としての〈自然概念〉(ピュシス)を見いだした。日下部はこの「ピュシス」が「ギリシア人にとっては意識の対象ではなく,ある意味性を帯びた意識そのものであった」(p.78)とし,それを主観性の哲学によって説明することは「原則不可能」であることを強調している。そして,「にもかかわらず,そういった根源概念である自然概念(ピュシス)の解明がなお可能だとするなら,それはその概念が自ら現れ出る現場を差し押さえる現象学的方法によって以外ではありえないであろう」(p.75)とした。このピュシスが「自ずから現れ出る現場」こそが,古代ギリシア人にとってはテクネー(技術)の世界であった。日下部によれば,「テクネーの志向性は物事に即したそれである。ギリシア的テクネーの知はいわば物事との応答の内に開示される存在の思索なのである」(p.55)。 このように,ソクラテス以前のギリシア自然哲学の特徴は,テクネー性の重視にあり,その特徴を日下部は,「技術は物事の本質に対して無関心なのである。テクネーをベースとする命題には原理・本質に対する無関心性,冷淡さがつきまとう。というより,それがテクネーの本性なのであって,テクネーは物事の本質には係わらない。そのありように係わるだけである」註3としている。テクネーの人の代表者であるプロタゴラスが示した「絶対的・客観的知識の穏やかな,しかし断固とした拒否」と「神に関しては判断停止」の態度がこうしたテクネー性そのものであり,「プロタゴラスもまた存在の一表現となった人物」としている。このように私たちの〈身体〉は,ギリシア時代に主観性原理が確固たる地位を占める以前に人々が依拠した存在(自然概念)へと導いてくれる。 東西の身体論についての第一人者であった湯浅泰雄(1993)もまた,ギリシア時代のプラクシス(実践,行動)に対するテオリア(理論,観察)の優位こそが,近代がもたらした問題の根源にあることを次のように指摘している。「技術の進歩が科学を追い抜いたという現代の状況は,日常性と科学性の関係について,あらためて考え直す必要をわれわれに教えている。というのは,技術は本来,日常的経験の場面に根拠をもつ営みであるからである。言いかえればわれわれは,近代とは逆に,日常的経験の立場から出発して科学的認識というもののあり方について考えてゆかなくてはならない」(pp.63-64)註4。 日下部の言う存在としての〈自然概念〉(ピュシス)の喪失から主観性原理の確立,湯浅が言うプラクシスに対するテオリアの優位が成立した経緯は,知の方向性という観点からは,哲学者の大出晃(2004)の言う「未来志向の知」から「過去志向の知」への転換と位置づけられるだろう。この小論では,古代オリエントからギリシア時代にかけて起こった知の方向性の転換におけるこの2つの知のあり方,つまり技術的な知恵を主とする「未来志向の知」と事象の依って来る由縁に関心をもつ「過去志向の知」を,西村の言う「知を生成する複数の方向性」と捉えてみる。そして,存在としての〈身体〉が生み出す「未来志向の知」という観点から,「経験の記述」のあり方について考えてみる。

1 0 0 0 胃癌に対する幽門下リンパ節郭清に必要な局所解剖

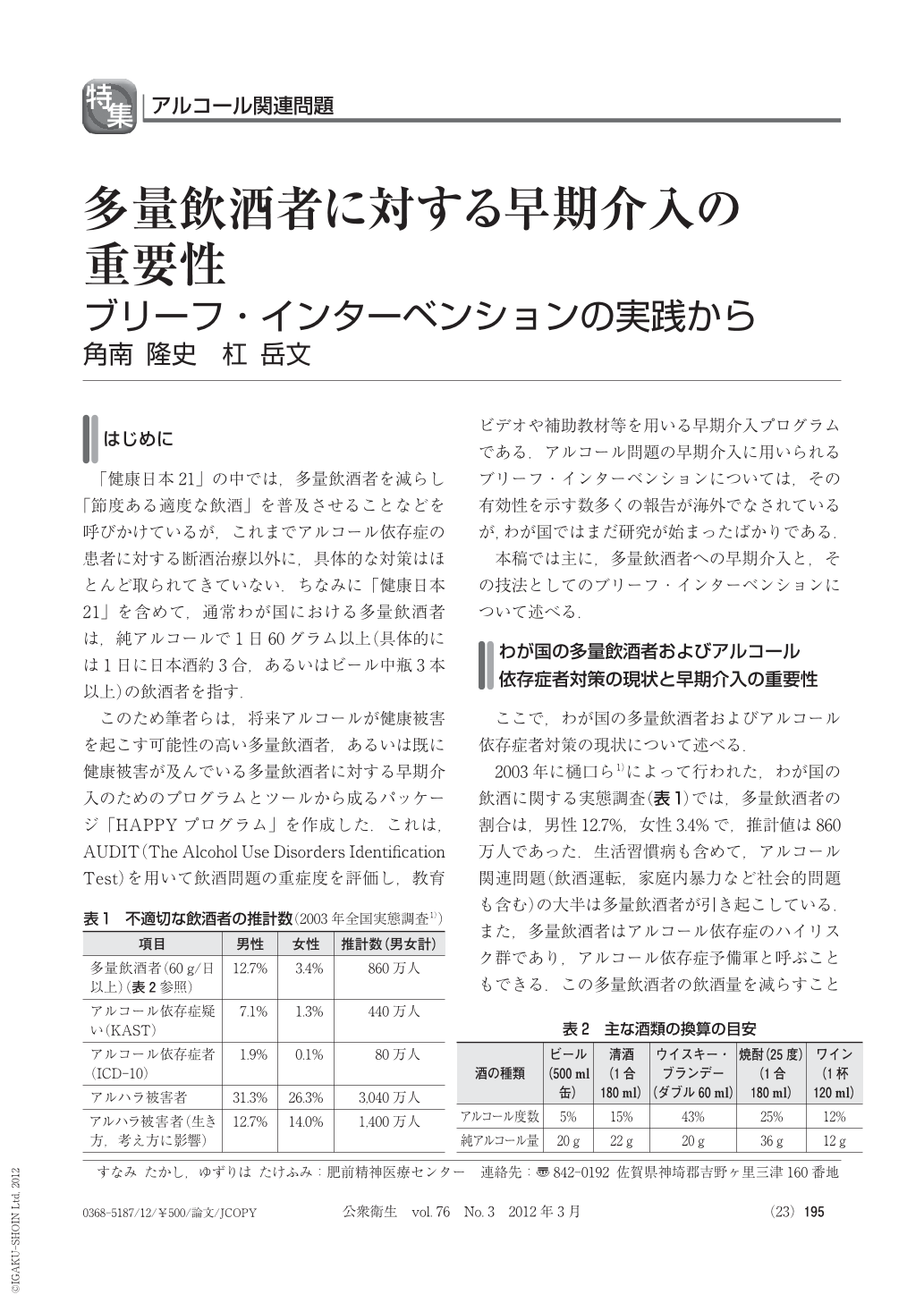

はじめに 「健康日本21」の中では,多量飲酒者を減らし「節度ある適度な飲酒」を普及させることなどを呼びかけているが,これまでアルコール依存症の患者に対する断酒治療以外に,具体的な対策はほとんど取られてきていない.ちなみに「健康日本21」を含めて,通常わが国における多量飲酒者は,純アルコールで1日60グラム以上(具体的には1日に日本酒約3合,あるいはビール中瓶3本以上)の飲酒者を指す. このため筆者らは,将来アルコールが健康被害を起こす可能性の高い多量飲酒者,あるいは既に健康被害が及んでいる多量飲酒者に対する早期介入のためのプログラムとツールから成るパッケージ「HAPPYプログラム」を作成した.これは,AUDIT(The Alcohol Use Disorders Identification Test)を用いて飲酒問題の重症度を評価し,教育ビデオや補助教材等を用いる早期介入プログラムである.アルコール問題の早期介入に用いられるブリーフ・インターベンションについては,その有効性を示す数多くの報告が海外でなされているが,わが国ではまだ研究が始まったばかりである. 本稿では主に,多量飲酒者への早期介入と,その技法としてのブリーフ・インターベンションについて述べる.

1 0 0 0 ナラティブ・ベイスト・メディスンと事例研究

事例がセミナーの中で非公式に紹介されたにせよ,症例検討会の中でいつもの形で発表されたにせよ,どんな場合であっても,臨床科学のデータを発表する方法は私にとっておなじみのものだった。その内容は必然的に新しいもの─報告された症状と観察され測定された所見から組み上げられたパズル─だったが,患者の病気についての記述や,医師による診断と治療についてのそれは,私が専門とするところだった。それは物語,つまり,医師と患者という個別の人間達の行動や動機に関する物語的記述であり,彼らはそれぞれの形で状況に不満を抱いたり,その努力が報いられたり,運命に悩まされたりしている。物語を病院内で見いだすことになるとは,私には思いもよらなかった。医学は科学ではないのか? (Hunter, 1991/斎藤,岸本監訳,2001)

はじめに 戦前腸チフスに罹患したことのある女性が,35年後,職場の健康診断で糞便培養検査の結果腸チフス菌の保菌者と診断された.入院後の精査の結果,胆汁から腸チフス菌が分離され,さらに胆嚢胆石の存在が明らかになった.胆石をもつ保菌者は化学療法では除菌できないので胆嚢摘除術が必須な治療方針となる.腸チフス保菌者のこの種の手術は,北海道内で3例目の症例であり(当病舎で2例目),これらの看護に対する文献が少なく常にとまどいを感じた.特にその半生を腸チフス菌保菌者として全く自覚することなく生活していた患者の,それと知ったあとの精神的動揺と手術に対する不安を私たちも強く感じたので,精神看護の重要性を学びながら術前術後の看護を通し経験した事例を紹介したい.

1 0 0 0 過去10年間の眼球破裂症例の視力予後

要約 目的:眼球破裂症例の手術予後を報告する。 対象:過去10年間の眼球破裂28例29眼を,創の位置から角膜群(7眼),強角膜群(15眼),強膜群(7眼)に分類した。 方法:初回手術は創縫合のうえ,術者の判断で前房洗浄や硝子体手術を行う場合も,初回から眼球内容除去術を行う場合もあった。 結果:術後矯正視力が0.1以上/0.01〜0.09/指数弁以下はそれぞれ角膜群で14%/43%/43%,強角膜群で33%/20%/47%,強膜群で0%/0%/100%であり,いずれも不良であった。 結論:現在も眼球破裂症例の視力予後は不良であり,特に創が強膜後方に及ぶ場合は視力維持が困難で,今後の課題と考えられた。