- 著者

- 貴堂 嘉之

- 出版者

- ジェンダー史学会

- 雑誌

- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.5-19, 2021-10-20 (Released:2022-10-14)

- 参考文献数

- 30

19 世紀末にイギリスで産声をあげた優生学は、アメリカ合衆国やドイツ、日本などへと広がった。その過程で、各国で実施された優生断種――弱者に「不適者」の烙印を押し、精管や卵管の結紮・切除などにより生殖能力を奪う行為――はどのようにして始まり、広がっていったのだろうか。近年、優生学に関する研究史では、「不良な子孫の出生を防止する」ための禁絶的優生学(Negative Eugenics)の実践、とりわけ「断種」に関する研究が分厚く蓄積されるようになっている(Stern 2005A; Stern 2005B; Stern 2011; Kline 2001; Largent 2008; Lombardo 2008; Black 2012; 小野2007)。本稿では、世界で最初に優生断種を法制化した米国の優生学運動に焦点をあてる。なぜアメリカ中西部のインディアナ州が世界初の断種法を制定し、それはどのようにして全米へと広がっていったのか。「不適者」への断種が実践された歴史の現場と時代背景を検証する。また、優生学者が夢見た「アメリカ」の改良計画とはいかなるものであり、断種の対象とされた「不適者」とはいったい誰だったのか。米国での断種は実際には1980 年前後まで行われ、その総数は6 万件以上となるが、本稿では1907 年から1920 年代頃までの断種手術の開始期に絞って、この断種を推進した医師や優生学者らに焦点をあてて考察する。ジェンダー史において優生断種を問うことの意義とは、これが性と生殖に関する女性の自己決定権(リプロダクティブ・ライツ)や、子どもの数を調節するための避妊や中絶といった生殖技術をめぐる問題、「命の選別」をめぐる論争、生殖への国家の介入や人口管理など、再生産領域にかかる現在進行形の問題とつながっているからである(貴堂2010)。優生学の実践は、科学的人種主義とともに20 世紀前半に全盛期を迎え、ナチ・ドイツの優生政策・人種政策への反省から第二次世界大戦後には衰退していったとされる。しかし、実際には本稿で取りあげる米国のような戦勝国では戦後もそれが温存され、GHQ の占領下にあった日本では戦後になって優生断種が開始された。本稿は、最初期の米国における優生断種の歴史を、その担い手や被害者に関するジェンダー視点からの分析を中心に検証するが、この時期は、望まない妊娠に女性が苦しむなか、産む産まないは女性が決めるべきだとマーガレット・サンガーが産児調節運動を開始し、生殖のコントロールをめぐる格闘が開始された時期である。女性解放の立場から運動を開始したサンガーと優生学との交差が、20 世紀初頭の性と生殖をあり方をめぐる政治にどのような影響を与えたのか、その歴史的意義についても考察してみたい。

4 0 0 0 「人種」の概念と実在性をめぐる学際的基礎研究

- 著者

- 竹沢 泰子 斎藤 成也 栗本 英世 貴堂 嘉之 坂元 ひろ子 スチュアート ヘンリー 松田 素二 田中 雅一 高階 絵里加 高木 博志 山室 信一 小牧 幸代

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2001

本研究は、京都大学人文科学研究所における定期的な共同研究会と2002年に国際人類学民族学会議において東京と京都において行った国際シンポジウムをもとに、推進してきた。共同研究では年間13日間開催し、毎回5時間以上かけ2人以上が報告を担当した。これまで検討してきた人種の概念に加え、人種の表象と表現に焦点を当てながら、人種の実在性についても、発表や討議を通して研究を発展させた。本研究の最大の成果は、2002年に国際人類学民族学会議において東京と京都において行った国際シンポジウムをもとに、学術研究書をまもなく刊行することである(竹沢泰子編 人文書院 2004)。この英語版も現在アメリカ合衆国大学出版局からの出版にむけて、準備中である。本研究の特色のひとつは、その学術分野と対象地域の多様性にある。さまざまな地域・ディシプリンの人種概念を包括的に理解する装置として、編者(研究代表者)は、小文字のrace、大文字のRace、抵抗としての人種RR(race as resistance)を主張する。それによって部落差別などの意見目に見えない差別の他地域との共通性が見えてくる。さらに、それぞれの三つの位相がいかに連関するかも論じた。また人種概念の構築や発展にとって、近代の植民地主義と国民国家形成がいかに背後に絡んでいるかも考察した。具体的には、まず広告、風刺画、文学作品、芸術作品に見られる人種の表象、アフリカや南米でのアフリカ人の抵抗運動、言説分析、ヒトゲノムや形質(歯や頭骨)からみたヒトの多様性なである。地域的にも、琉球、中国、インド、ドイツ、フランス、アフリカ、アメリカ、南米などにわたった。

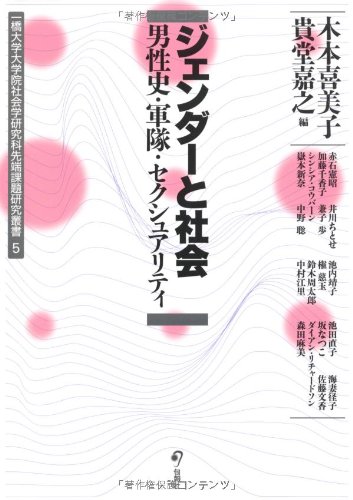

2 0 0 0 ジェンダーと社会 : 男性史・軍隊・セクシュアリティ

- 著者

- 木本喜美子 貴堂嘉之編 赤石憲昭 [ほか著]

- 出版者

- 旬報社

- 巻号頁・発行日

- 2010

- 著者

- 貴堂 嘉之

- 出版者

- 校倉書房

- 雑誌

- 歴史評論 (ISSN:03868907)

- 巻号頁・発行日

- no.780, pp.28-39, 2015-04

2 0 0 0 「近代規範」の社会史 : 都市・身体・国家

- 著者

- 樋口映美 貴堂嘉之 日暮美奈子編

- 出版者

- 彩流社

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 IR 政治風刺画家トマス・ナストのライフヒストリー (アメリカの社会とポピュラーカルチャー)

- 著者

- 貴堂 嘉之 キドウ ヨシユキ Yoshiyuki Kido

- 出版者

- 立教大学アメリカ研究所

- 雑誌

- 立教アメリカン・スタディーズ = Rikkyo American Studies (ISSN:13464825)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.55-80, 2015-03

- 著者

- 貴堂 嘉之

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.39, pp.21-42, 2005

- 著者

- 貴堂 嘉之

- 出版者

- 千葉大学

- 雑誌

- 千葉大学人文研究 : 人文学部紀要 (ISSN:03862097)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.151-186, 2000-03-31

1 0 0 0 OA 「血染めのシャツ」 と人種平等の理念

- 著者

- 貴堂 嘉之

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.39, pp.21-42, 2005-03-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 55

1 0 0 0 OA 近代移行期の港市における奴隷・移住者・混血者-広域社会秩序と地域秩序

- 著者

- 弘末 雅士 鈴木 信昭 唐沢 達之 貴堂 嘉之 高橋 秀樹 荷見 守義 石川 禎浩 清水 和裕 土田 映子 大石 高志 疇谷 憲洋 佐々木 洋子 遠藤 正之 久礼 克季

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2007

地中海世界・イスラーム世界・欧米・中南米・南アジア・東南アジア・東アジアにおける奴隷の歴史を比較検討することができ、地域相互間の奴隷取引や奴隷をめぐる観念の展開を広域的に解明できた。また移住者の広域ネットワークの形成に果たす役割とともに、移住先の社会の秩序構築に積極的に関わったことが明らかとなった。そうした移住者を迎えた現地人妻妾のアジアにおける事例が比較検討され、彼女らやその子孫が、前近代において商業活動や港市の社会統合に重要な役割を担ったことが解明された。さらに近現代社会における新たな仲介者や媒体の存在に注目する必要性を認識した。