1 0 0 0 OA 海外武者修行記 : MITから世界へ(ラ・トッカータ)

- 著者

- 鹿野 豊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.58-59, 2011-01-05 (Released:2020-01-18)

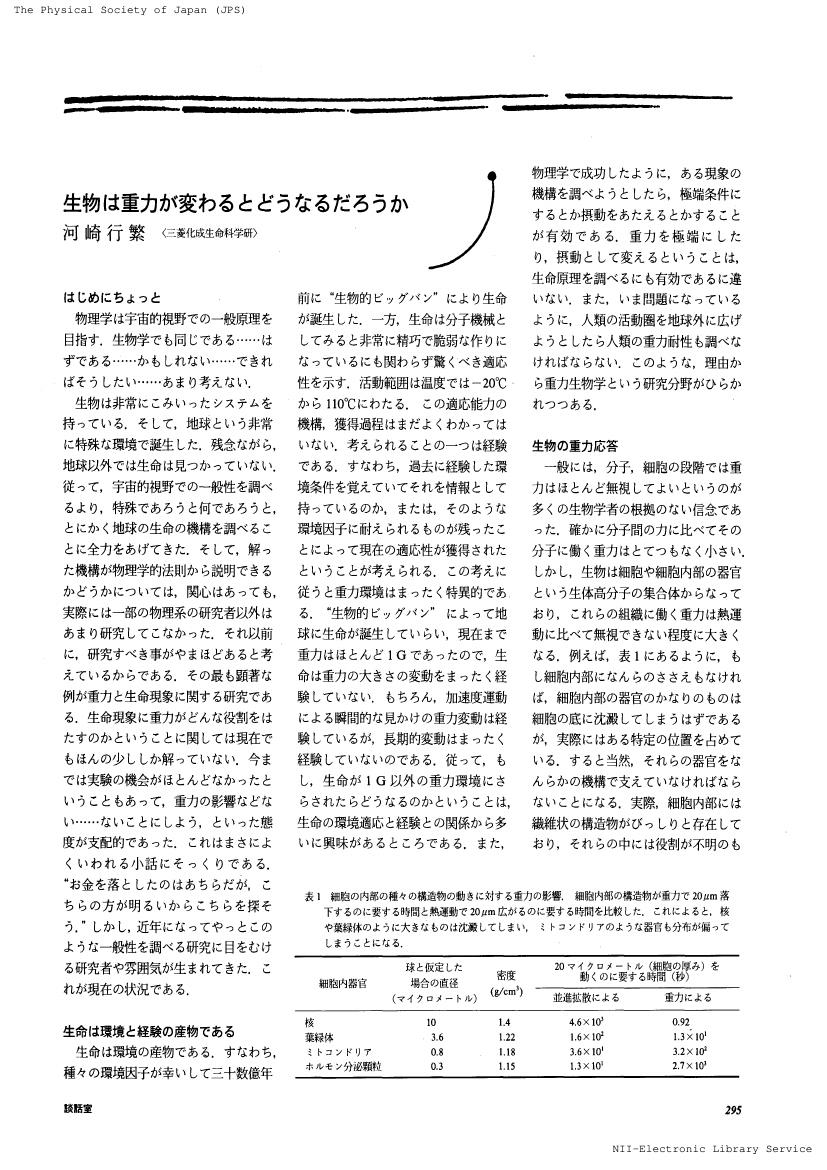

1 0 0 0 OA 生物は重力が変わるとどうなるだろうか

- 著者

- 河崎 行繁

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.295-297, 1993-04-05 (Released:2019-12-05)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 重い電子の2次元閉じこめ(最近の研究から)

- 著者

- 宍戸 寛明 芝内 孝禎 寺嶋 孝仁 松田 祐司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.11, pp.877-881, 2010-11-05 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

ある種の希土類化合物では伝導電子の有効質量が自由電子の数百倍にもに達する「重い電子」による金属状態が形成され,今まで知られている金属の中で最も強い電子相関を持った状態が実現される.これまでの重い電子系化合物はすべて3次元的な電子構造を持っていた.最近我々は分子線エピタキシー法により希土類化合物の人工超格子薄膜を作製し,重い電子系の次元性を3次元から2次元に制御することに成功した.2次元空間の重い電子系(2次元近藤格子)は通常の金属が示すフェルミ液体的振る舞いから大きくはずれた振る舞いを示す.

1 0 0 0 OA 月の起源 : 巨大衝突により形成された円盤からの誕生(<連載>科学は今…)

- 著者

- 小久保 英一郎 井田 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.349-356, 2000-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 16

われわれにもっとも身近な天体,月は実は衛星としては特異なものである.その起源のシナリオとして近年有力視されているのは巨大衝突説である.巨大衝突説では,火星くらいの大きさの天体が原始地球に衝突し,その衝突により形成された原始月円盤から月が形成される.この原始月円盤からの月形成の大規模N体シミュレーションを行い,原始月円盤がどのような時間スケールで,どのように進化するのかを調べた.その結果,円盤の赤道面上で円軌道をもつ1個の大きな月が約1ヵ月かけてロッシュ限界のすぐ外側に形成されることがわかった.また,月の質量は初期円盤の単位質量当たりの角運動量によって決まることもわかった.ここでは明らかになった月形成過程の運動学的なフレームワークを紹介する.

1 0 0 0 OA 重力波を聞き,電磁波を見る : 電磁波対応天体(最近の研究から)

- 著者

- 久徳 浩太郎 仏坂 健太

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.319-323, 2014-05-05 (Released:2019-08-22)

重力波による全く新しい天文学-重力波天文学-の幕開けが手の届くところに迫っている.一般相対論で予言される時空の計量の波である重力波は,ブラックホールや中性子星のような強重力天体が激しく運動するときに効率良く放射される.そのためこれら強重力天体,通称コンパクト天体が対をなした連星が重力波を放射しながら合体する「コンパクト連星合体」は,最も有望な重力波源である.重力波の直接観測は間違いなく物理学の一つの金字塔となり,さらに強重力場の観測による一般相対論の検証や原子核以上の密度を持つ中性子星内部の観測など,重力波天文学によって初めて可能になる様々な展開が期待される.その幕を開く鍵になるのが重力波源からの電磁波放射,すなわち重力波源の電磁波対応天体の観測である.重力波の検出は質的に新たな挑戦であり,初検出を確実にするには他の状況証拠の存在が望まれる.その点で電磁波は,古来の肉眼による夜空の可視光観測から,現在では電波からガンマ線まで,幅広く宇宙の観測に用いられてきた信頼のおける手段である.そのため,連星が合体するときに特徴的な電磁波が放射され,それを観測できれば,連星が合体しているという確かな証拠を得て,重力波の検出をより確実にできる.では,連星が合体するとき本当に,またされるとしてどのような電磁波が放射されるのだろうか?電磁波対応天体は近年大きな注目を集めており,理論研究が急速に進展している.一つの確実に近い知見は,連星の合体に伴って中性子星から物質が放出されると,様々な機構での電磁波放射が期待できるということである.そのため,連星合体に伴って起こる質量放出の様子を調べることは,電磁波対応天体の定量的な理論予言のために不可欠である.我々は数値相対論シミュレーションを用いて,中性子星を含むコンパクト連星の合体では,太陽質量の0.1-10%程度の物質が光速の10-30%で放出される可能性が高いことを,一般相対論での定量的な計算として初めて示した.電磁波対応天体の理論モデルによれば,これだけの物質が放出されれば,それに付随して十分に観測可能な明るい放射が期待できる.たとえば,放出された物質の中でr過程元素合成と呼ばれる過程により非常に重い中性子過剰核が合成され,放射性崩壊して温度が上がるために増光が起こる「巨新星」や,放出された物質が宇宙に存在する希薄な物質と衝突して,シンクロトロン放射を起こす「コンパクト連星合体残骸」などが電磁波対応天体の有望な候補となる.我々の質量放出の研究とほぼ同時期,2013年の6月に,巨新星と見られる増光現象が初めて観測された.我々は質量放出の結果に放射輸送のシミュレーションを組み合わせ,観測された現象が巨新星の理論予言と整合することを明らかにした.この一例の観測は決定打ではないが,重力波源の電磁波対応天体として,巨新星を始めとする理論的な予言が現実のものとなる蓋然性が高まったといえる.同時に,理論予言に過ぎなかった電磁波対応天体の探査に多大な観測能力が投入されたことは,この分野が注目を集めていることの証左となろう.

1 0 0 0 OA 誤解の多い「ベルヌーイの定理」

- 著者

- 種子田 定俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.972-973, 1995-12-05 (Released:2019-10-09)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 量子探索とネットワークの協奏――フラクタル格子上のスケーリング指数

- 著者

- 渡部 昌平 佐藤 嶺 二国 徹郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.8, pp.541-546, 2022-08-05 (Released:2022-08-05)

- 参考文献数

- 19

人間同士の関係やインターネット上の関係など現実世界には複雑なネットワークがあらゆるところに存在する.ビッグデータなどのデータ科学の進展と相まってこの複雑ネットワークの理解は急速に進んでおり,スケールフリー性・スモールワールド性だけでなく,お馴染みのフラクタル性などが存在することもわかってきた.さらに現在,量子探索のアルゴリズムが様々なネットワーク構造に適用され,ネットワークと量子探索が織りなす関係の理解が進んでいる.フラクタル構造に着目した場合,その構造を特徴づける指標にフラクタル図形の次元というキーワードがある.ユークリッド次元dE・フラクタル次元df・スペクトル次元dsがそれである.フラクタル次元とスペクトル次元は,ユークリッド次元と違い非整数値になる特徴をもつ.フラクタル図形を生成するとき一辺を何分割するかというスケーリング係数sも特徴量の一つだ.ネットワーク上の量子探索を理解するうえでは,ターゲットを見つけ出すための計算時間Qが格子点数Nに対してどのようにスケーリングするかという問題が重要になる.特に,整数次元dの格子ではQ≥max{ N 1/d, √N}となるのだが,非整数次元の場合にこのdはユークリッド次元dEになるのだろうか? フラクタル次元dfやスペクトル次元dsなのだろうか? そもそもこのような関係式自体が存在するのだろうか? 2010年にPatelとRaghunathanが,シェルピンスキーギャスケットとシェルピンスキー四面体を用いて提案した一つの仮説は,スペクトル次元dsによるQ≥max{ N 1/d, √N}である.著者らはシェルピンスキーカーペットや拡張されたフラクタル格子で幅広く調べ,仮説どおり確かにスペクトル次元dsによるスケーリングであることを確認した.計算時間のスケーリング指数はd=2を境にして切り替わるが,この2次元近傍ではべき則から外れることもわかっている.スピン系などの相転移と同様,量子空間探索でも2次元が臨界的な次元になっている点は大変興味深い.著者らのこの分野でのもう一つの貢献として,有効的計算時間に現れるスケーリング仮説の発見がある.ターゲットサイトでの最大発見確率Pmaxとターゲットを発見する計算時間Qは格子点数に対してそれぞれPmax∝N -αとQ∝N β(ただしα,β>0)のようにべき的に振る舞う.確率から見ると試行回数1/Pmax程度でターゲットの発見を期待するが,量子振幅増幅の議論から試行回数は1/√Pmax程度でよい.これとオラクルの演算回数としての計算時間Qを合わせて,有効的計算時間Qeff≡Q/√Pmaxを新たな指標として導入してみよう.この有効的計算時間はQeff∝N c(ただしc=β+α / 2)とスケールされるが,このスケーリング指数cが,フラクタル図形の特徴量の組み合わせ<inline-graphic xlink:href="abst-p541.png"/>で数値誤差の範囲内で高精度に与えられることがわかった.この仮説は,フラクタル構造を特徴づけるユークリッド次元・フラクタル次元・スペクトル次元・スケーリング係数が一つにまとまって現れるという意味でとても興味深い関係式になっている.現在のこのスケーリング指数に数学的証明は存在せず未解決問題となっている.

1 0 0 0 OA 近角聰信先生を偲んで

- 著者

- 脇山 徳雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.53, 2017-01-05 (Released:2017-12-28)

追悼近角聰信先生を偲んで

1 0 0 0 OA ローレンス逝く

- 著者

- 嵯峨根 遼吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.11, pp.749-751, 1958-11-05 (Released:2021-06-09)

1 0 0 0 OA 量子重力の沼地問題――無矛盾性からの沼地条件導出とその統合

- 著者

- 濱田 雄太

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.8, pp.529-534, 2022-08-05 (Released:2022-08-05)

- 参考文献数

- 18

重力の量子化は,素粒子物理学最大の難問の1つとして,長年横たわっている.弦理論やホログラフィー原理を使って,様々な状況下での理解が進んでいるが,未だ完全な定式化には至っていない.そこで,少し視点を変えて,仮に重力の量子論が完成したとして,我々の世界にどんな示唆があるのか,という問いを考えてみよう.量子重力理論が完成すれば,時空の曲率がプランクスケールにまで大きくなった場合を取り扱うことができる.したがって,インフレーション期以前に存在したかもしれない超初期宇宙の超高温状態や宇宙の始まり,ホーキング輻射によりプランク長さ程度まで小さくなったブラックホールの運命,が分かると期待される.次に,重力以外のセクターについてはどうだろうか? すなわち,なぜ我々の世界は標準模型で記述されるのか,暗黒物質の正体は何なのか,電弱スケールとプランクスケールの階層性はどこからくるのか,といった疑問に量子重力理論は何か役立つのであろうか?これらに直接答えることは難しい.ここでは,このような問いに迫るための第一歩として,「量子重力理論は理論の非重力セクターに非自明な制限を与えるか?」を問いたい.仮に重力を量子化せず,古典的に扱うならば非自明な制限は得られないだろう.プランクスケール以下の低エネルギー有効理論は,古典重力理論と結合した有効場の理論で与えられる.この低エネルギー有効場の理論の立場からは,アノマリーを生成しないことにだけ注意すれば,どんな物質場や相互作用を導入しても良い.ところが,近年の発展により,一見無矛盾だけれども,量子重力と結合できない有効場の理論の集合(沼地(Swampland)と呼ばれる)が存在し,さらにそのような理論の数は,量子重力と結合できる有効場の理論の数よりも遥かに多いことが明らかになりつつある.このように,低エネルギーの立場からは一見明らかでない制限を見出そうとする研究は,量子重力の沼地問題と呼ばれ,最近研究が進展している.もちろん,完全な量子重力理論を手にしない限り,沼地は確定できないのだが,ブラックホール,弦理論,あるいはホログラフィーが正しいと仮定して,様々な角度から量子重力理論が持つべき性質を議論できる.こうして得られる(あるいは予想される)制限は,沼地条件または沼地予想と呼ばれる.最近,著者らは,低エネルギー有効理論の無矛盾性条件の詳細を注意深く調べることで,一見明らかでない隠された沼地条件を見出せることを発見した.具体的には,次の2つを考えた.1つ目は,散乱振幅の無矛盾性条件である.場の理論の基本的性質であるユニタリー性や因果性は,散乱振幅がある種の条件を満たすことを意味する.そこから,広いクラスの理論で弱い重力予想を示すことができた.2つ目は,理論に存在する位相欠陥の無矛盾性である.欠陥の動力学を記述する場の理論が無矛盾に存在することを要請して,元々の理論のゲージ群に強い制限が与えられることが分かった.さらに,我々は,様々な沼地条件をブラックホールエントロピーの有限性の一般化として理解することも提案した.また,いくつかの沼地条件とブラックホール物理との関係を明らかにした.提案は,これまで独立と思われてきた沼地条件を,より基本的な1つの原理から理解できる可能性を示唆している.今後の更なる発展により,量子重力理論の隠れた無矛盾性条件,背後にある原理が明らかになっていき,現象論への示唆,あるいは量子重力の定式化そのものへの示唆が得られることを期待する.

1 0 0 0 OA 相分離生物学で理解するプリオンの存在意義

- 著者

- 西奈美 卓 白木 賢太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.4, pp.192-200, 2020-04-05 (Released:2020-09-14)

- 参考文献数

- 64

プリオンは遺伝情報をもたずに感染するタンパク質のことをいう.プリオン病は18世紀には文献として確認されていた疾患である.当時,ヒツジの個体間で感染する神経変性疾患として確認されていた.この疾患は脳組織に海綿状の異常がみられるため,伝達性海綿状脳症(TSE)と総称されていた.20世紀の半ば,放射線生物学者のTikvah Alperらは,核酸を損傷させることができる放射線をもちいてTSEに照射したところ,TSEに耐性があったことから感染因子が核酸ではない可能性を疑っていた.1982年になり,Stanley Prusinerらは,核酸を特異的に壊す5つの処理とタンパク質を不活性化する処理による結果を比較することで,TSEは核酸をもたずに感染するという仮説を発表した.タンパク質の立体構造の変化が感染するという“タンパク質単独仮説”である.この感染因子は,核酸をもつウイルスやプラスミド,ウイロイドなどと区別するためにプリオン(proteinaceous infectious particles)と名付けられた.しかし,プリオンの概念は,“核酸を介して情報を伝達する”という分子生物学のセントラルドグマに反するほか,“タンパク質の天然構造はそのアミノ酸配列にしたがって熱力学的に最も安定な構造をとる”という,アンフィンセンのドグマにも従わず,長いあいだ科学の世界に受け入れられなかった.プリオンの概念が大きく進歩したのは,1994年の酵母プリオンUre2やSup35の発見であった.出芽酵母S. cerevisiaeでは,メンデルの法則にしたがわない奇妙な遺伝現象が知られていた.Reed Wicknerらは,その現象が哺乳類プリオンの概念で説明ができるのではないかと提唱したのである.その後,いくつかの研究グループによって,Sup35の構造変化が酵母の表現型を変化させることが証明されていった.酵母プリオンは感染の評価が速やかにでき,また,ヒトへの感染も起こらないため,扱いやすい研究モデルになった.そして,酵母には他にもプリオンがあること,原核生物であるボツリヌス菌もプリオンをもつことなどがわかっていった.このようにして,プリオンの概念は,原核生物から真核生物まで進化的に保存されていることが明らかとなったのである.その間にも,プリオンに似た機構で神経変性疾患を引き起こすプリオン様タンパク質の発見や,概念としてのプリオンに迫るアミロイドの研究が著しく発展した.しかし,疾患に関わる可能性のあるプリオンの現象が,なぜ多様な生物種にわたり進化的に保存されているのだろうか?最近の相分離生物学の台頭によって,プリオンの存在理由をうまく説明できる仮説が登場している.何億年も前に別の種に分かれた出芽酵母S. cerevisiaeと分裂酵母S. pombeのどちらにも保存されてきたプリオンタンパク質として,Sup35がある.Sup35は翻訳を終結させる働きがある.酵母が飢餓状態に陥ると細胞内が酸性になるが,そのときSup35は不可逆な凝集体の形成を防ぐために液–液相分離して液滴を形成することがわかった.つまり,Sup35のアミロイドを形成してプリオンを引き起こす領域は,同時に,液滴を形成して細胞の飢餓ストレスに応答するために働いていたのである.このように,タンパク質の溶液物性に還元して生命現象を理解するのが相分離生物学の見方である.

1 0 0 0 OA 「常温核融合」昨今

- 著者

- 深井 有

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.354-360, 1993-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 日本文のなかに外国語を挿入することについて

- 著者

- 広重 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.91-92, 1971-02-05 (Released:2020-11-19)

1 0 0 0 OA 分子を量子ドットに用いた縦型トランジスタ

- 著者

- 早川 竜馬 Tuhin Shuvra Basu 若山 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.298-303, 2022-05-05 (Released:2022-05-07)

- 参考文献数

- 29

単分子を集積回路の構成要素とする分子デバイスのアイディアは,1974年にAviramとRatnerによる分子ダイオードの提案に始まる.その後,単分子接合を効率的かつ再現性よく形成する技術が確立され,単分子トランジスタや単分子メモリなど興味深いデバイス提案がなされてきた.しかしながら,50年近く経った現在でも,未だ実用化には程遠いのが現状である.分子の持つ“優れた量子機能”を如何に実用デバイスの中で発現するかが重要な鍵となる.一方で現在のエレクトロニクスを支えるシリコンデバイスも大きな転換点を迎えている.素子の微細化によるトランジスタの高性能化は限界を迎え,従来とは異なる新しい動作原理で駆動するトランジスタの開発が求められている.そのため,ソース電極からドレイン電極へ流れる電荷の流れをトンネル効果により制御するトンネルトランジスタは,高速動作,低消費電力を兼ね備えた次世代トランジスタとして期待されている.しかしながら,“0”と“1”の2値動作という点では従来のトランジスタと変わらない.上記背景から,筆者らは現在のシリコンプロセスに適合した分子トランジスタを開発するため,分子を量子ドットに用いた縦型トランジスタを提案している.分子は,原子レベルで厳密に規定された均一な粒子であり,サイズ分布の無い理想的な量子ドットとして機能する.分子の持つ離散準位(分子軌道)を利用した単電子トンネル伝導を誘起できれば,低消費電力化に加え,多値化が実現でき,トランジスタのさらなる高性能化が期待できる.これまで,トランジスタの基本構造である金属–絶縁体–半導体構造の絶縁膜にC60分子を始め様々な分子を集積し,2重トンネル接合として機能することを示してきた.本研究では,上記トンネル素子をさらに縦型トランジスタのチャネル層に応用し,分子軌道を反映したトンネルトランジスタ動作を実証したので報告する.C60分子は3重縮退した最低空軌道と5重縮退した最高被占軌道を持つ.そのため,単一電荷が縮退した分子軌道へ注入されると帯電エネルギーにより縮退準位がシフトし,異なる準位として観測される.実際,20 Kにおいて測定したドレイン電流–ドレイン電圧特性において,縮退した分子軌道が等間隔に観測され,単電子トンネル伝導を確認した.オーソドックス理論を用いたシミュレーションから導出したトンネル接合容量を用い,量子ドット径を算出したところ1.3~1.9 nmとなった.これは,C60分子1~2個分に相当する.チャネル層には104–105個の分子が存在しているが,各分子が孤立分散しているため,少数分子に起因するトンネル伝導を観測できる.また,300 Kにおいても上記伝導機構が維持されており,室温動作も視野に入る.さらに僅か5 nmのチャネル長であるにもかかわらず,4桁にわたるドレイン電流のゲート変調に成功した.これは,分子軌道の変調効果に加え,シリコン基板内に形成される空乏層によりドレイン電流が効果的に制御された結果で,分子をシリコンデバイスに集積する一つの利点と言える.今後,様々な機能性分子を用い,無機材料では実現できない“分子固有の機能”を兼ね備えた次世代トランジスタが実現できると期待される.

1 0 0 0 OA 高エネルギー多体反応の部分波解析

- 著者

- 広瀬 立成

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.6, pp.426-430, 1976-06-05 (Released:2020-09-10)

- 著者

- 飯島 泰蔵

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.5, pp.291-292, 1959-05-05 (Released:2021-05-18)

1 0 0 0 OA 落ちないばねの不思議――国際物理オリンピック2019の理論問題

- 著者

- 東辻 浩夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.10, pp.637-640, 2020-10-05 (Released:2020-12-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

物理教育は今 国際物理オリンピック過去問シリーズ落ちないばねの不思議――国際物理オリンピック2019の理論問題

1 0 0 0 OA 稀少現象を探って来た道を振返って

- 著者

- 湯浅 年子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.273-291, 1979-04-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

(希望は夜の空の如きもの. それは, ひたすら, みつめる瞳が探す星を見出せない程の真の闇ではない. -Octave Feuillet) 1932年頃から幾多の切断はあり乍らも辛うじて続けて来た研究について書く機会を与えられた. その際, 私の第一の希望がこれまで発表した論文のリストを日本にも残しておきたいという事なので, 当欄の趣意には添わないが解説で述べる「少数核子の問題」以外については付記した原論文を参考にしていただく事にして, 幾つかの研究を記述するに止める. 私のして来た事が果して研究といえるか, 諸賢の御批評を仰ぎたい.

1 0 0 0 霜田光一先生を偲んで

- 著者

- 矢島 達夫 清水 忠雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.10, pp.613, 2023-10-05 (Released:2023-10-05)

追悼霜田光一先生を偲んで

1 0 0 0 OA 時空カオス : 時空間的複雑さの理解に向けて

- 著者

- 金子 邦彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.9, pp.689-697, 1988-09-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 1

自然現象の中には, 自由度の大きい系がもたらす, 時間的にも空間的にも複雑な振舞が数多く見られる. 流体系での乱流現象はむろんのこと, 固体物理の非線形現象や化学反応や光学系, 更には生命現象にも例は挙げられる. ここでは, そのような現象を自由度の大きいカオスとして捉え, その為のプロトタイプとしてのモデル, coupled map lattice (CML) を提唱する. そのsimulationをもとに, 時空力オスの諸現象を概観し, 更に, 定量的記述法, 非線形素子としての可能性などについても触れたい.