- 著者

- 小平 桂一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.8, pp.708-709, 1974-08-05 (Released:2020-10-08)

1 0 0 0 OA 素電荷の普遍性について

- 著者

- 内山 龍雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.10, pp.635-642, 1969-10-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 4

素粒子の電荷がすべてne0(n=0, ±1,…)の形にあらわされるという事実を再現するために現在までに提唱された理論の主なもの3つを概説する。第1はDiracのmagnetic monopoleに関する論文で, これと関連して電荷の量子化が示される。第2はKaluza, Kleinの統一場理論で, そこでは第5座標X5に正準共役なP5が電荷を示すことに着目して素電荷の存在を示す。最後に筆者自身の考えを紹介する。これは一般化されたゲージ場の一種として荷電ベクトル場を導入し, これが素電荷の運搬役をつとめることによって素電荷の普遍性を示す。

1 0 0 0 OA 泡の流体力学

- 著者

- 松信 八十男

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.8, pp.500-507, 1967-08-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 45

1 0 0 0 OA グラフェン光周波数エレクトロニクス

- 著者

- 樋口 卓也

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.10, pp.720-725, 2018-10-05 (Released:2019-05-17)

- 参考文献数

- 19

エレクトロニクスの進歩の歴史は,その速度向上の歴史と言っても良い.エレクトロニクスの速度を決める要因は多々あるが,その中でも特にここでは電流をどれだけ短い時間で発生させられるかを考えてみよう.通常のエレクトロニクスが扱える時間よりもずっと短い時間だけ光るパルスレーザーを用いてその限界を調べる試みが進められている.フォトダイオードなどの通常の光受信機を用いると光のパルスが受信機を通っている間に徐々に電流は発生し,光の強度を電流として測定できる.しかしこの場合,我々が測定しているものは光強度の1周期平均であり,光の電場波形そのものではない.光の強度が強くなり,その光の電場の強さが物質の中で電子が感じている力よりも強くなると,電子が光の振動する一周期よりも短い時間で動き出すことができる.この時,電子の応答は光電場に対して非摂動的な非線形性を示し,応答の結果は光の(1周期を平均した)強度だけによっては決まらず,詳細な電場波形の時間発展の様子によって決定される.実際にこのような現象はこれまでガス状の原子や分子,透明な絶縁体などで発見されてきた.それではエレクトロニクスに欠かすことのできない良導体では光の電場で電子を駆動することはできるのだろうか.しかしこのような実験は電気を流す物質では実現が難しかった.これは金属は通常光の反射や吸収が強く,物質の中にまで強い光が届かないために,その中の電子が強い光を感じることができないからである.そこでグラフェンを用いることでこの困難を乗り越え,光の電場によって電子を駆動することで光の一周期より短い時間(1フェムト秒以下)で電流を流し始め,光の波形によってその電流の向きを制御することに成功した.グラフェンは良導体ではあるものの,原子一層分の厚みしかないために,光の反射や吸収が少ないという特徴がある.ここで重要となってくるのは,光が当たっている間,光の電場による加速によってグラフェン中の電子の運動量が時間とともに変化することである.この運動量の変化量が大きくなると,光と物質の相互作用を摂動展開した時にその展開が収束しない領域に達する.すると電子の運動はLandau-Zener過程のように振る舞い,光の1サイクルよりも短い時間で電子がバンド間を遷移するようになる.さらにこのような短い時間になると,電子の量子力学的な波としての性質が重要になってくる.この研究では,光の振動の半周期の間に起きる電子の波の経路干渉(Landau-Zener-Stückelberg干渉)によって電流の向きが決定されることが分かった.この経路干渉の結果は光によって駆動された電子の波数空間での軌道に大きく依存しており,光の偏光によってこの軌道を自在に操ることで電流の向きを光の1サイクルよりも短い時間でスイッチすることができることも明らかになった.光は1015 Hz程度の高い周波数で振動しているので,本来電気信号が扱えるよりもずっと多くの情報を単位時間あたりに運ぶことができる.この高い密度の情報を読み取れる原理が示されたことで,光を直接電気信号のように扱えるエレクトロニクス技術への一歩が踏み出せたと言える.

1 0 0 0 OA Mr. Martensite・西山善次先生の逝去を悼む

- 著者

- 清水 謙一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.8, pp.697-698, 1991-08-05 (Released:2020-03-18)

- 著者

- 大栗 博司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.130-133, 2015-02-05 (Released:2019-08-21)

一般相対論と量子力学の統合は,現代物理学の大きな課題のひとつである.この記事では,これを達成する究極の統一理論の最も有望な候補である超弦理論の現状,特にアインシュタインらの指摘した「量子もつれ」にかかわる最近の話題について解説する.

1 0 0 0 OA 物理学者の台所での役割

- 著者

- N. Kurti 阿部 英太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.11, pp.809-811, 1971-11-05 (Released:2020-11-19)

1 0 0 0 OA 生体分子の統計力学入門;タンパク質の動きを理解するために

- 著者

- 北尾 彰朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.12, pp.893, 2017-12-05 (Released:2018-09-05)

新著紹介生体分子の統計力学入門;タンパク質の動きを理解するために

1 0 0 0 OA メゾスコピック系の非局所光学応答

- 著者

- 張 紀久夫 石原 一 大淵 泰司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.343-349, 1997-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 27

近ごろ盛んなメゾスコピック系の物理を考えるもう一つの切り口として, 光学応答における非局所性がある. これを取り入れた理論は従来の応答理論と量子電磁気学をつなぐ半古典論であるが, 輻射補正を含む散乱理論の形で線形・非線形応答が記述され, 物質と輻射場の運動を自己無撞着に決めることのできる実行可能な枠組みである. メゾスコピック系では, 感受率だけでなく,輻射シフトや寿命および内部電場が試料のサイズや形状に強く依存するために, 特異な応答が生じるが, そのいくつかの例をモデル計算の結果を用いて示す. これは物質の電磁気学を再構築する試みであると同時に, 応用へ向けた物質開発の新しい指導原理を探究する試みでもある.

1 0 0 0 OA 坂田先生と原子核理論

- 著者

- 丸森 寿夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.217-218, 1971-03-05 (Released:2020-11-19)

1 0 0 0 OA 周期駆動下での量子多体系の非平衡緩和過程

- 著者

- 森 貴司 桑原 知剛 齊藤 圭司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.800-804, 2017-11-05 (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 25

レーザー光などの高強度,高周波数の周期外場によって非平衡状態に駆動された系は様々な興味深い性質を示すことが知られている.周期外場による効果を積極的に用いることで平衡状態では実現が困難な新奇物性を探究しようという研究が,近年強相関電子系や冷却原子系の分野で活発に進められている.周期外場に駆動された量子多体系は豊富な物理現象を示すと考えられている一方,周期外場によって系はエネルギーを吸収し続け,ついには完全に無秩序な高温の状態に緩和していくことが予想される.近年の孤立量子系における熱平衡化についての理論的整理を通して,固有状態熱平衡化仮説(ETH)という考え方が熱平衡化を説明する有望な視点の一つを与えるものとして提案され,数値計算によってその妥当性が確かめられてきた.このETHの周期駆動系への自然な拡張(これをフロケETHという)は,熱的に孤立した周期駆動下での量子多体系は最終的に温度無限大の状態に行き着くことを予想する.この予想は,強相関電子系や冷却原子系で議論されている周期外場下での興味深い非平衡状態は実際には真の定常状態ではなく,有限の寿命を持った準定常な非平衡状態であることを示唆する.それでは,完全に無秩序な状態に行き着く前に,このような準定常的な状態が本当に存在するか,存在するとしたら,それを理論的にどう理解できるか,という問題は非平衡統計物理学の基礎論の観点から面白い問題である.また,周期駆動と多体効果によって創発した興味深い物性がどの程度の時間スケールにわたって持続するのか,つまりこのような非平衡状態の安定性を明らかにすることは新奇物性の探究の面でも重要である.我々は,フロケ理論の数学的に厳密な解析によって,これらの問題に答えることに成功した.具体的には,フロケ理論で重要な役割をするフロケハミルトニアンのマグナス展開の漸近級数的な性質を数学的に厳密に証明し,この漸近収束性が,興味深い非平衡準定常状態が長時間にわたって安定に存在することを保証することを明らかにした.さらに,そのマグナス展開の発散の仕方から,非平衡定常状態が持続する時間スケールの下限を評価することができる.これらの研究によって,高強度,高周波数の外場のもとで,量子多体系は準定常状態に緩和した後に真の定常状態に緩和する,二段階緩和過程(Floquet prethermalization)が普遍的に生じることが明らかになった.この準定常状態は,フロケハミルトニアンのマグナス展開を低次で切断することによって得られる,静的な有効ハミルトニアンのGibbs状態(熱平衡状態)によって記述される.したがって,周期外場によって駆動された系の新奇物性を探究するという目的を達成するための基本的戦略は,「対応する有効ハミルトニアンの熱平衡状態が望ましい性質を持つように,物理系と周期外場をうまく選ぶべし」,ということになる.

1 0 0 0 OA 統計物理学とEinstein(<特集>Einstein生誕100年に際して)

- 著者

- 久保 亮五

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.12, pp.1032-1039, 1979-12-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 41

Einsteinとブラウン運動の結び付きは一応は誰でも知っている. しかし, 光量子仮説, 固体比熱理論等々の仕事が, Planck以後, 量子力学の誕生までの四半世紀のあいだ, 立ちふさがる幾重もの壁を打ち破る作業としてもった意味は, 今日ともなれば忘却の中に埋れ, ひとびとは必ずしもそれを理解してはいない. その作業を貫く類い稀な洞察力は, Gibbsを知らないEinsteinの若き日に自ら作り上げた統計力学に深く根ざしたものであった. 原子像の実証をさぐる鍵は, ゆらぎの問題にあった. Einsteinをブラウン運動論に導いた根本の思想は, 量子力学への展開の過程にきわめて重要な役割を演じたが, それは現代の統計力学にひきつがれ, さらに将来に生きつづけるであろう.

1 0 0 0 OA 数百年前の超新星の分光観測に成功(交流)

- 著者

- 臼田 知史 田中 雅臣

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.226-231, 2010-04-05 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 12

我々の銀河系では超新星の頻度が約50〜100年に一度と推定されているが,人類がこの約400年間に銀河系内の超新星を肉眼で確認した例はない.その間に望遠鏡や分光器が発明され,系外の超新星について詳細な観測研究が進んだが,系内の超新星に対してはこれら高度化した装置での観測機会はなかった.我々は日米独共同で,系内の超新星残骸ティコ(超新星爆発記録は1572年)とカシオペヤA(推定爆発年は1680年)の爆発当時の放射光の「こだま」(light echo)-光源の周囲にある塵やガスによって反射された光が遅れて届く現象-をすばる望遠鏡で分光観測し,新たな知見を得た.

1 0 0 0 OA I.研究の現状 : 原子核理論の歩み (<特集>日本の核物理)

- 著者

- 有馬 朗人 藤田 純一 藤本 陽一 堀江 久 野上 茂吉郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.11, pp.701-709, 1958-11-05 (Released:2021-06-09)

1 0 0 0 OA 個別量子系の物理;イオントラップと量子情報処理

- 著者

- 長谷川 秀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.12, pp.878-879, 2018-12-05 (Released:2019-06-24)

新著紹介個別量子系の物理;イオントラップと量子情報処理

1 0 0 0 OA 統計物理の眼で見るサッカー

- 著者

- 成塚 拓真 山崎 義弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.10, pp.747-751, 2017-10-05 (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 17

話題―身近な現象の物理―統計物理の眼で見るサッカー

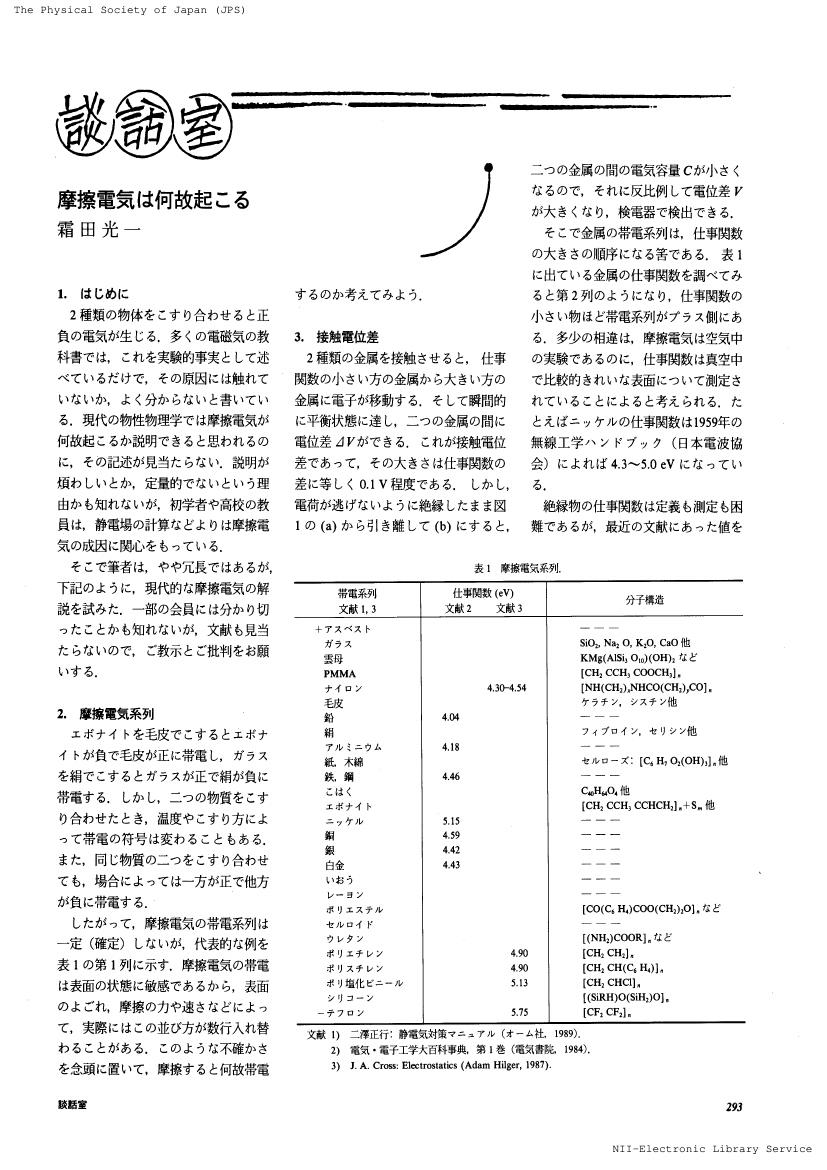

1 0 0 0 OA 摩擦電気は何故起こる

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.293-294, 1993-04-05 (Released:2019-12-05)

1 0 0 0 OA 磁気構造変化の実時間追跡(最近の研究から)

- 著者

- 元屋 清一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.9, pp.628-633, 2014-09-05 (Released:2019-08-22)

強磁性や反強磁性といった磁気秩序の形成や磁気構造の変化など磁性体における相転移は,温度・磁場などの外場の変化に従って直ちに起きるものとされてきた.例外としてスピングラス(薄い磁性原子濃度を持ち特殊な磁気転移を示す物質)や永久磁石材料など不規則性や不均一組織を持つ物質では長時間にわたる磁気的性質の変化があることが知られている.しかし,これまで3次元の規則構造を持つ物質での磁気秩序の形成過程や磁気構造の変化過程を直接観測したという報告はなかった.私たちは最近CeIr_3Si_2という化合物で磁気構造が数時間から数十時間にわたって変化していく現象を偶然発見した.磁化測定などからこの物質ではCeの持つ磁気モーメントが4.1K以下で反強磁性に秩序し(中間温度相),さらに温度を下げると3.3Kで別の磁気構造(低温相)へと相転移すると考えられていた.この逐次相転移と呼ばれる現象自身は珍しいものではない.しかし,この物質の磁気構造を決めるために行なった中性子回折実験では次のような新奇な振る舞いが観測された.試料を4.1K以上の常磁性相から低温相の温度に冷却した直後には途中に通過した中間温度相の磁気構造に対応する磁気ブラッグ反射のみが観測された.時間経過とともにこの反射強度は減少し,代わって低温相の磁気構造に対応する反射強度が数時間という長い時間をかけて増加した.しかし,それぞれのブラッグ反射の位置には変化はみられなかった.この結果は2種類の磁気構造を持つ領域が共存し,各領域の体積比が長時間にわたって連続的に入れ替わる現象であることを示している.これは誘電体の構造相転移で見られる長い潜伏時間を伴う1次相転移とは全く異なる現象である.CeIr_3Si_2が示す磁気的特徴(逐次相転移とメタ磁性転移)をキーワードとして他の物質を探索したところいくつかの物質でも類似の現象が見られた.このうちCa_3Co_2O_6は磁性原子であるCoの1次元鎖が三角格子を作るフラストレート磁性体である.時間変化の存在を考慮した中性子散乱実験から低温での磁気構造が決定された.1次元鎖を作るCo原子の磁気モーメントは(10Kでは)1,150Åにわたる強磁性的に整列した領域が方向を反転して繰り返されており,この方向を反転する位置が三角格子の上で周期的に移動してc軸方向に2,300Åの周期を持つ3次元磁気秩序を形成している.この磁気的周期は温度とともに連続的に変化する.しかし,温度を変えると磁気的周期がその温度での平衡値に達するのにやはり数時間から数十時間を要するという特徴を示した.CeIr_3Si_2で観測された時間変化は2つの定まった構造の間での不連続な変化であるのに対して,磁気構造の周期が連続的に時間変化するという点において異なる種類の時間変化と言える.これら2つの物質を含め,長時間にわたる磁気構造の変化を見いだした物質に共通する特徴は強磁性面あるいは強磁性鎖の存在と競合する磁気相互作用によるフラストレーションである.これらの物質の磁気構造の変化は強磁性面の方向や強磁性鎖の長さの変化によって達成される.しかしこれらは大きなエネルギー障壁のため一斉には起こり得ない.まず転移の核となる磁化の反転した小領域が形成された後,核と周囲との境界が移動する方式で平衡相の領域拡大が進行すると考えられる.CeIr_3Si_2ではこの核生成速度の遅さが長時間変化の要因であることも検証された.他の多くの物質でもここで紹介したような時間に依存する現象が見落とされてきたのかもしれない.

1 0 0 0 OA 量子アニーリング (解説)

- 著者

- 大関 真之 西森 秀稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.252-258, 2011-04-05 (Released:2018-08-14)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

量子アニーリングというのは,量子揺らぎを巧みに利用して最適化問題を解くアルゴリズムである.量子力学を用いて最適化問題の解を与えるような情報処理を行うという意味では,量子計算のひとつの技法ともいえる.実験技術の進歩もあって,このような量子力学的な自由度を制御する研究が理論・実験両面で盛んになっている.量子アニーリングは,量子計算の中でも汎用性という意味において際だった特徴を持つ.量子アニーリングの今とこれからについて紹介していこう.

1 0 0 0 非相反相転移の物理

- 著者

- 花井 亮

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.10, pp.666-674, 2022-10-05 (Released:2022-10-05)

- 参考文献数

- 33

言うまでもなく,この自然界は相転移であふれている.気液相転移,常磁性・強磁性転移,常伝導・超伝導転移等の熱平衡系における相転移に加え,レーザー発振や同調現象等,非平衡状態で見られる相転移も数多く存在する.熱平衡状態における相転移の理解には,ランダウ理論が大きな成功を収めてきた.この理論は,相転移を特徴付ける秩序変数を変数に持つ自由エネルギーの形を,系の持つ対称性から規定することで,相転移の普遍的な性質を探る理論体系である.所謂「自由エネルギー最小化原理(以下,「最適化原理」と呼ぶ)」に則った単純な現象論でありながら,この理論は系の詳細に依らない,相転移の普遍的な性質の多くを抽出することができる他,繰り込み群等のより洗練された理論の出発点にもなっている.熱平衡系で採用されるこの「最適化原理」は,現在知られている(本来自由エネルギーが定義できない)多くの非平衡相転移にもかなり有用な考え方である.レーザー発振,群れ,有向パーコレーション等の多くの非平衡系における相転移点の存在は,現象論的なランダウの自由エネルギーを導入することで簡潔に説明することができる.この場合,非平衡性は揺動散逸定理を破るノイズによりもたらされる空間・時間揺らぎを通してのみ現れる.しかし,よくよく考えてみると,最適化原理では記述できない現象は,自然界に多く存在する.例えば,(唐突に感じられるかもしれないが)捕食者であるライオンと,被食者である鹿が近くに出くわした場面を想像してみよう.このような状況になると,前者は後者を追いかけ始めるだろう.これは,前者が後者に与える影響と後者が前者に与える影響が異なる,つまり非相反相互作用が両者に働いているからに他ならない.この現象は,最適化原理では理解することができない:むしろ,お互いの実現して欲しい状況が真逆であるため,最適化の方法が見つからず,追いかけっこが始まってしまうわけである.ランダウ理論を運動方程式に立脚した形に拡張することによって最近提唱された非相反相転移は,まさにこのような時間依存する「追いかけっこ状態」へと多体系が相転移するような,新しいクラスの非平衡相転移である.この相転移現象は,上の説明から示唆されるように,最適化原理に則らない,非平衡系特有の現象である.これは連続対称性を自発的に破り,「追う側」と「追われる側」に対応する複数の秩序変数で記述される非平衡系で一般に現れ,量子開放多体系である励起子ポラリトン凝縮から結晶成長に至る幅広い系で起こる.顕著なのは,その臨界性の現れ方の特異性である.通常の最適化原理に則った系では,臨界現象は互いに直交した励起モードのうちの一つの減衰時間が発散することで起こる.一方,非平衡系では一般に,励起モードは互いに直交しない.その結果,励起モードがゴールドストーン・モードと合体する点が現れ,これが非相反相転移の臨界点を与える.この「臨界例外点」では,揺らぎが空間4次元以下で発散する等の異常な臨界現象が生じる.その他,ヒステリシスや時間(準)結晶等,現れる物性は多岐に及ぶ.その一般性の高さから,今後,物理学のみならず,工学や生命科学等,幅広い分野への波及が期待される.