27 0 0 0 OA わが素粒子40年

- 著者

- 川口 正昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.8, pp.613-618, 1992-08-05 (Released:2020-03-04)

27 0 0 0 OA スケール不変性vs共形不変性 (解説)

- 著者

- 中山 優

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.149-157, 2013-03-05 (Released:2019-10-18)

- 参考文献数

- 17

スケール不変性は高エネルギー物理から物性理論まで幅広い応用がある対称性である.特に相対論的な系では,スケール変換は共形変換と言う時空の各点でのスケール変換を許すような拡張ができる.数学的には理論のスケール不変性は共形不変性を意味しないのであるが,両者の違いを巡って長年議論が交わされてきたようである.この解説では二つの対決を通して,いかにスケール不変性が共形不変性に拡張されるかを最近の活発な研究成果を踏まえて議論したい.

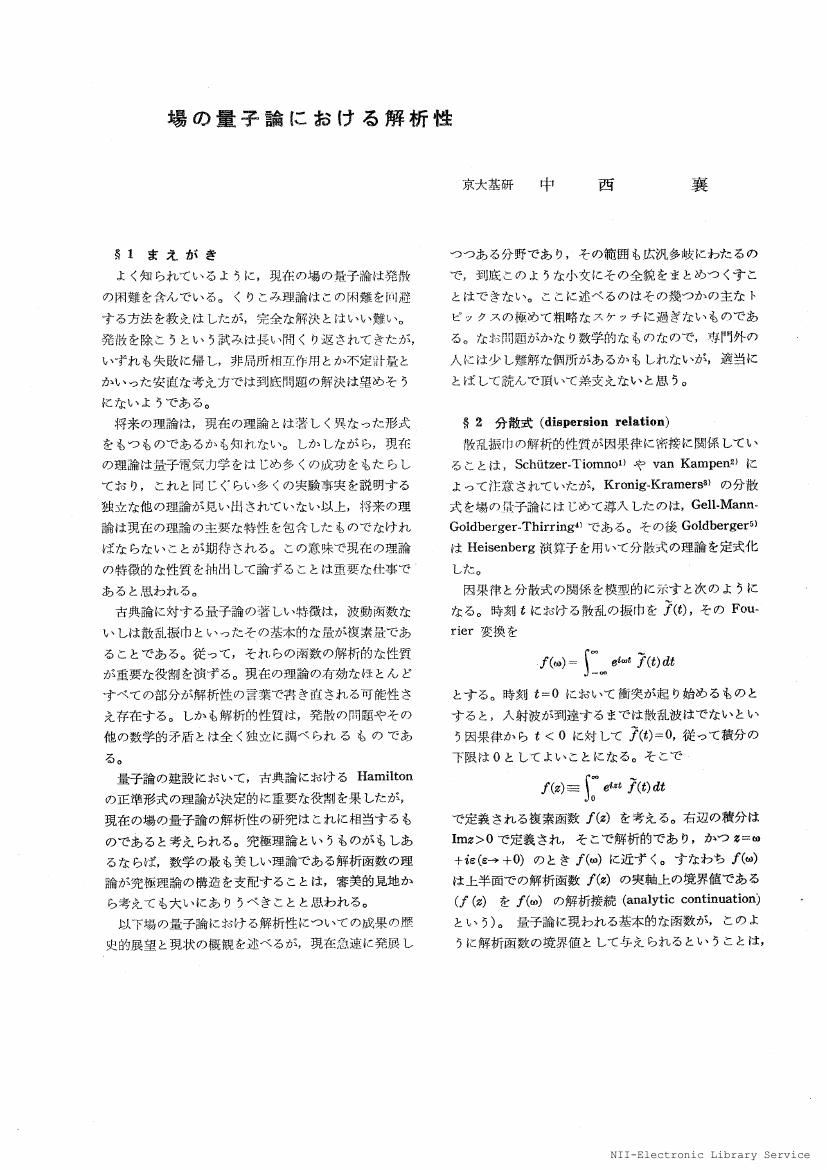

27 0 0 0 OA 場の量子論における解析性

- 著者

- 中西 襄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.454-462, 1961-07-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 84

27 0 0 0 OA 新しい氷の結晶構造を計算機で探す

- 著者

- 松本 正和 矢ケ崎 琢磨 平田 雅典

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.7, pp.410-415, 2020-07-05 (Released:2020-11-01)

- 参考文献数

- 43

マクロな単成分系では,温度,圧力が指定されれば,熱力学的に最も安定な相が一意に定まり,その構造は分子(の相互作用)のみに依存する.つまり,結晶構造は分子そのものにエンコードされていると言える.では,我々は分子を見ただけで,「ああ,この分子は結晶の種類が多いな」「この分子の相図は単純にちがいない」と判断できるだろうか? この質問に答えるためには,さまざまな物質で相図をくまなく描き,分子間相互作用と相図の複雑さの一般的な関係を導く必要があるが,現状ではこの問題はほとんど手つかずと言ってもさしつかえないだろう.水に関していえば,分子はもうこれ以上ないほど単純であるにもかかわらず,これまでに実験で17種類もの結晶形が見つかっている.しかも,おそらく最も研究されてきた物質なのに,今も次々に新たな結晶形が発見されているのである.近年の傾向として,計算機シミュレーションが実験に先立って氷の結晶構造とその物性を予測するようになったことが挙げられる.計算機を使えば,極端な熱力学条件を扱いやすいし,安定相だけでなく,競合する準安定相の安定性を見積もることもできる.2014年に合成された第16番目の氷結晶形(氷XVI)は,2001年にはその物性や安定条件が理論的に予測されていた.次に合成される結晶形も,シミュレーションですでに予測されているかもしれない.水は分子が極めて単純なので,最もシミュレーションしやすい物質のひとつである.水分子は原子3つが共有結合でつながった小分子で,ごく単純化されたモデルを使って近似計算すれば,さまざまな熱力学的な物性を短時間で再現できる.そのため,極めて早い時期(1970年代初頭)には分子動力学シミュレーションが実施され,以来計算機の発展とともに大規模なシミュレーションが行われ,相互作用モデルも精密化されてきた.では,計算機を使えば,冒頭に書いたように,分子間相互作用の知識だけから氷の相図を描けるのか.これまでにさまざまな結晶予測手法が提案されているものの,決定打と言うべき方法はまだ見つかっていない.分子間相互作用が弱く,精密な相互作用計算が必要であること,氷の単位胞が大きく,探索すべき構造の多様性が膨大であることがこの問題を難しくしている.我々は,はじめから新しい氷を探しだすことを狙っていたわけではなく,また,結晶構造を探索する革新的な手法を見つけたわけでもない.既知のさまざまな氷の結晶形の相転移過程(融解・凍結)を計算機シミュレーションで再現したい,という目的で計算をはじめたが,その過程で期せずして新奇な氷の形成に次々に遭遇し,結晶構造探索の奥深さと困難さを思い知ることになった.一方で,水素結合ネットワークが形作る結晶構造の面白さと可能性を知ることができた.分子が多数集まることではじめて生じる面白い現象を,水分子を先鋒として探っていこう,そこでの発見や経験がゆくゆくはもっと複雑な分子で起こる現象,ひいては新しい物理の発見にもつながるだろう,というのが我々の研究の目指す方向である.

27 0 0 0 座談会:物理学会託児室この10年

- 著者

- 岩住 俊明 延與 秀人 筑本 知子 千崎 文峰 野尻 美保子 河内 明子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.380-385, 2011

- 参考文献数

- 8

26 0 0 0 OA 教育と研究

- 著者

- 木下 是雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.478-480, 1970-06-05 (Released:2020-11-25)

26 0 0 0 OA 量子推定理論による不確定性関係の定式化

- 著者

- 渡辺 優 上田 正仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.372-376, 2016-06-05 (Released:2016-08-10)

- 参考文献数

- 25

不確定性関係は量子力学の本質を端的に表現する関係式として知られているが,その意味するところは見かけほど単純ではない.不確定性関係の研究はハイゼンベルクがガンマ線顕微鏡で電子の位置と運動量の測定精度に関する思考実験を行ったことにはじまる.ガンマ線で電子の位置をΔxの精度で測定すると,測定の反作用を受けて運動量がΔpだけ不確定になり,両者が不確定性関係ΔxΔp≳ħ/2を満足するという主張である.この不確定性関係は,測定器の役割が物理量の測定結果に本質的な役割を果たすというボーアの相補性を端的に表現したものであると解釈できる.一方,標準的な量子力学の教科書で議論される,物理量の標準偏差の間に成立する不確定性関係は「互いに非可換な物理量が同時に定まった値を持つことはできない」という量子状態の非決定性を表している.これは,測定の相補性の数学的な証明であると間違って紹介されることもある.しかし,相補性と非決定性は全く異なった概念である.実際,後者は任意の波動関数に対して数学的に不等式が証明できる概念であるが,前者は誤差とは何か,擾乱とは何かを指定してはじめて具体的な意味を獲得する.不確定性関係が今なお最先端の研究対象として議論されているのは,誤差と擾乱に関して万人に共通する認識が未だ確立されていないからである.ハイゼンベルクのガンマ線顕微鏡の議論は,粒子を古典的に扱った半古典論であるため,現代的な量子測定理論の枠内で考えた場合に,誤差と擾乱の間にどのような不確定性関係が成立するのだろうかという自然な疑問が沸き起こる.しかしながら,量子測定理論では測定される対象系だけでなく測定器も量子力学にしたがうため,対象系の量子揺らぎだけでなく測定器の量子揺らぎも測定結果に影響し,その解析は単純ではない.一般の測定過程について,測定器の出力と対象となる物理量の間の関係を明らかにし,対象について有意な情報を取り出す合理的な方法は何か,という問題が生じる.このような問題に対して解答を与えるのが量子推定理論である.量子推定理論の観点からは,測定誤差は測定によって得られたフィッシャー情報量の逆数として与えられる.フィッシャー情報量は統計学における最も重要な量の一つであり,測定データから推定された物理量の推定精度を与える.すなわち,物理量の変化に対応して,測定値がどれだけ変化するかという感度を与える量である.測定の反作用の影響で,測定過程はユニタリではなくなり,非可逆な過程となる.そのような非可逆な過程では情報量は単調減少するため,測定過程の非可逆性を失われた情報量として特徴付けられる.したがって,擾乱は対象系の持つフィッシャー情報量の損失として定式化できる.我々は,このように定式化された誤差と擾乱の積の下限が交換関係で与えられるというトレードオフ関係を見出した.こうして,ハイゼンベルクが思考実験で指摘した測定誤差と擾乱の間の不確定性関係が量子推定理論の観点から定量的に示された.

24 0 0 0 OA 量子計算機で迫る場の量子論の新側面

- 著者

- 本多 正純

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.10, pp.685-689, 2022-10-05 (Released:2022-10-05)

- 参考文献数

- 7

近年量子計算機を取り巻く技術が急速に発展している.ここでは“ユーザー”として,このような発展が場の量子論の数値シミュレーションにどのように役立つかを考える.場の量子論は様々な物理学における共通言語であるが,一部の特殊な例を除いて解析的に解くことは難しい.それゆえしばしば数値計算に頼りたくなるが,現時点では既存の手法では効率的な数値シミュレーションが難しい場面も少なくない.通常場の量子論の数値シミュレーションでは,ラグランジュ(経路積分)形式の場の量子論に対して格子正則化を行い,物理量を表す多重積分にモンテカルロ法が適用される.これはボルツマン重みで与えられる確率で場の配位を生成し,積分を生成サンプルに関する平均によって近似する方法である.しかしながら,ボルツマン重みが正の実数でない場合は,確率解釈を直接適用することができないため,何らかの工夫が必要となる.特に,被積分関数が激しく振動するような場合は様々な工夫を凝らしても解析が難しいことが知られている(符号問題と呼ばれる).これは物理的には例えばトポロジカルな相互作用や化学ポテンシャルがある場合,実時間系などにしばしば現れる.一方ハミルトン(演算子)形式に基づいた数値シミュレーションの場合,技術的に行う問題は積分ではないため,符号問題ははじめから存在しない.しかし場の量子論の状態空間は典型的に無限次元であり,正則化を行った後でも状態空間の次元は“自由度”の増加に対して指数関数的に増大する.そのため非常に大きな次元をもつベクトル空間上で線形代数を行わなくてはならず,典型的には莫大な計算コストがかかる.しかし量子計算機を用いれば,少なくとも一部の問題に関しては計算量が劇的に少なくなることが期待されている.場の量子論を量子計算機に乗せるには,状態空間が有限次元になるような正則化を行った後に,スピン系に書き換えれば良い.多くの場合,はじめに時空の内の空間部分に格子正則化が適用される.フェルミオン場の場合はこれだけで状態空間が有限になり,適当な変換の下でスピン系に書き換えることができる.ボソン場では,特殊な場合を除いて格子に切ってもなお状態空間は無限次元となっているため,数値シミュレーションを行うためにはさらなる正則化が必要となる.本研究において,我々はチャージqシュウィンガー模型の基底状態を構成し,様々な物理量の計算を行った.シュウィンガー模型は作用にシータ項と呼ばれるトポロジカル項をもつが,その係数が小さくないときは符号問題により通常のモンテカルロ法による解析が困難なことが知られている.この模型は境界条件をオープンに取りガウス則を用いると,純粋にフェルミオン場のみをもつ系になり,比較的容易にスピン系に書き換えることができる.基底状態の構成には,断熱近似を量子回路により実装するアルゴリズムを用いた.現在のところ,量子計算機の実機では必要な量子ビット数に対して誤りが少ない結果を得るのは難しいので,ここではシミュレータを用いて数値シミュレーションを行った.最もよく研究されてきたq=1の場合は,カイラル凝縮と呼ばれる量をシータ項の係数が大きい領域も含めて解析を行い,その連続極限を量子シミュレーションの文脈で初めて取ることに成功した.より一般のqの場合は,重い荷電粒子の間のポテンシャルを計算した.フェルミオンの質量が小さいときに信用できる解析的な計算から,このポテンシャルの定性的な性質は,粒子の電荷やシータ項の係数の値に強く依存することが期待されている.シミュレーションにより,このような振る舞いが有限質量でも起きることが分かった.

24 0 0 0 OA ハッブルかルメートルか : 宇宙膨張発見史をめぐる謎(交流)

- 著者

- 須藤 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.5, pp.311-316, 2012-05-05 (Released:2019-10-18)

- 参考文献数

- 38

宇宙膨張は(正しく理解されているかは別として)今や現代人の常識と言っても良いほど広く知られた事実である.理論的には一般相対論の自然な帰結であり,その膨張宇宙解は,ロシアのアレキサンドル・フリードマン(1922年)およびベルギーのジョルジュ・ルメートル(1927年)によって発見された.一方,それが単なる理論的な解ではなく,我々の宇宙を記述していると考えられる根拠は,遠方銀河があまねく我々から遠ざかっており,しかもその速度がその銀河までの距離と比例しているという観測事実である.この速度-距離関係は,1929年の論文で発表した米国の天文学者エドウィン・ハッブルの名前を冠してハッブルの法則,速度と距離の比例係数はハッブル定数と呼ばれている.しかし,ルメートルは1927年の論文(フランス語)ですでに「ハッブルの法則」を発見していたという.しかも1931年に出版された英訳版の論文では,その該当箇所がなぜか消えている.このミステリアスな事実が最近,一部の天文学者の間で注目を集めている.

24 0 0 0 OA トポロジカルな弦理論とその応用

- 著者

- 大栗 博司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.11, pp.850-859, 2005-11-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

トポロジカルな弦理論はそもそも「おもちゃの弦模型」として考え出されたが, その後筆者らのグループはこの理論が素粒子の統一理論としての超弦理論の計算に直接利用できることを明らかにした.この記事ではブラックホールの量子状態や4次元のゲージ理論の強結合問題といった素粒子物理学理論の重要な課題にトポロジカルな弦理論がどのように応用されているかを解説する.

23 0 0 0 OA 再びquarkのことなど

- 著者

- 藤田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.467, 1974-06-05 (Released:2020-10-08)

23 0 0 0 OA ブラックホールの情報問題とワームホール

- 著者

- 後藤 郁夏人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.3, pp.161-166, 2022-03-04 (Released:2022-04-05)

- 参考文献数

- 7

物が地上に落下する現象や地球が太陽の周りを回る現象,これらの背後にはいずれも重力が作用している.今から100年前,アインシュタイン(A. Einstein)によって重力とは時間と空間の歪み(時空の幾何の性質)に他ならないことが明らかにされ,それに基づき一般相対性理論が構築された.一般相対性理論が天体などのマクロな重力現象を記述する一方,ミクロな振る舞いは量子論の法則に支配される.この二つの理論を柱として現代物理学は発展してきた.現代物理学が挑む最大の問題の一つに,これら二つの理論を如何に“量子重力”として統一的に理解できるかという問題がある.量子重力を理解するうえで大きな鍵を握る,ブラックホールの情報問題という長年未解決の大問題が知られている.この問題はホーキング(S. Hawking)によって発見された,ブラックホールの熱放射現象(ホーキング放射)に起因する.この放射によりブラックホールはエネルギーを失い,小さくなっていき,最終的に消滅してしまう.この現象はブラックホールの蒸発と呼ばれる.ここで蒸発前にブラックホール内部に何か情報を隠し込んだとしよう.ブラックホールが蒸発し,消滅すると,この情報は宇宙から完全に消えてしまうように思われる.これは量子論のユニタリ性と矛盾する.これがブラックホールの情報問題である.以上の議論はホーキング放射が完全な熱放射である(ブラックホールの温度の情報しかもっていない)ことを仮定していた.蒸発後に時空に残されたホーキング放射にブラックホール内部の情報がすべて含まれていれば,このパラドクスは回避される.ホーキング放射の中にブラックホール内部の情報が含まれているかどうかを知るにはホーキング放射のエントロピーの振る舞いを調べればよい.もし,蒸発に伴ってホーキング放射のエントロピーが増大していく一方であるならば,ホーキング放射にはブラックホール内部の情報が全く含まれていない.一方,ホーキング放射がある時刻を境に減少し,最終的にゼロになればブラックホール内部の情報はすべてホーキング放射の中に含まれていることになる.最近,筆者を含む研究グループは重力の経路積分という方法を用いて,蒸発するブラックホールにおけるホーキング放射のエントロピーを計算した.重力の経路積分は量子重力の計算を時空の幾何を用いて近似的に行う手法である.エントロピーの計算は元の時空をn個に複製したレプリカ時空を用いて行われる(レプリカ法).単に元のブラックホール時空をn個に複製したものを用いてホーキング放射のエントロピーを計算すると,時間とともに増大していく振る舞いが得られる.これは元々ホーキングが得た情報の損失を示唆する結果である.一方,重力の経路積分では,その他様々な時空の幾何からの寄与を考え合わせ,重力の量子揺らぎの効果を取り入れることができる.今回の重要な発見は,n個に複製された各時空を繋げるワームホールと呼ばれる時空構造が重力の量子効果によって形成され,このワームホール時空がレプリカ法で計算されたホーキング放射のエントロピーの振る舞いを大きく変えるということである.実際,このワームホール時空を考慮しホーキング放射のエントロピーを計算すると,従来の計算と異なりエントロピーはある時刻を境に減少に転じ,最終的にゼロになることが確かめられる.今回の発見は,ホーキング放射にブラックホール内部の情報が含まれていることを示唆し,ブラックホール情報問題の解決に向けた重要な知見になると考えられる.一方,ブラックホールの情報回復をもたらす蒸発過程のメカニズムはいまだ理解が不十分であり,量子重力の基礎的なメカニズムの理解に密接に関わるものと考えられる.

23 0 0 0 OA 運動の第2法則はいつから運動方程式となったか?――19世紀英国の物理教科書にみる力学概念の変遷

- 著者

- 塚本 浩司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.9, pp.584-586, 2020-09-05 (Released:2020-11-18)

- 参考文献数

- 28

歴史の小径運動の第2法則はいつから運動方程式となったか?――19世紀英国の物理教科書にみる力学概念の変遷

22 0 0 0 OA '53年京都理論物理学国際会議からBCS理論まで――中嶋貞雄・東京大学名誉教授インタビュー――

- 著者

- 溝畑 典宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.9, pp.682-684, 2006-09-05 (Released:2022-05-31)

- 参考文献数

- 12

22 0 0 0 OA 超音速すべり摩擦

- 著者

- 山口 哲生 家敷 拓弥 森田 健敬 澤江 義則

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.464-468, 2022-07-05 (Released:2022-07-05)

- 参考文献数

- 16

すべり摩擦は,二つの物体が互いに接触し,すべることによって生じる力学現象である.我々の生活のほぼすべてに関係しているといっても過言ではないくらい,身のまわりのさまざまなところに現れる.ダヴィンチ(L. da Vinci)以降,500年以上にわたって膨大な量の実験結果が蓄積され,エンジニアリングでの活用がなされてきた.すべり摩擦に関する学問分野は,トライボロジーと呼ばれる.トライボロジーでは,機械システムにおける金属間の摩擦や摩耗,潤滑に関する研究を中心に,さまざまな取り組みが行われている.また,物理学や高分子科学,地球科学などにおいても,金属,セラミクス,炭素材料,プラスチック,岩石などの幅広い物質群に対して,摩擦の素過程から定常的挙動,過渡的ふるまいに至るまで,実験,理論,数値解析を用いた研究が進められている.とりわけ,摩擦係数のすべり速度依存性は,多くの物質において,古典的な摩擦法則であるクーロン–アモントン(Coulomb–Amontons)則からの逸脱が明らかになってきた.素過程を色濃く反映し,かつシステムのダイナミクスを左右する重要な特性であるため,近年,多くの研究が行われている.しかしながら,我々が知る限り,すべての実験はすべり速度が小さい低速条件でのみ行われており,高速条件における理解が不足していた.ここで,低速,高速とは,一体何に対してであろうか? 今回着目するのは,摩擦が起こる材料(固体)の弾性波速度である.空気中の音波(縦波)とは異なり,固体には,S波(横波),P波(縦波),レイリー(Rayleigh)波(表面波)など複数の弾性波が存在し,それぞれが異なる伝播速度をもつ.それらよりも速くすべらせる“超音速”では,どういった現象が見られるのであろうか?しかしながら,超音速条件におけるすべり摩擦の実験は,典型的な摩擦材料である金属では容易ではない.なぜなら,金属の弾性波速度は,その中で最も小さなレイリー波速度ですら10 km/s程度と極めて大きく,同程度あるいはそれ以上のすべり速度を実現するのが困難であるからである.それでは,一体どうすれば超音速すべり摩擦を実行できるのか? そこで登場するのが,ソフトマターの一つであり,金属のそれと比べて圧倒的に小さな弾性波速度をもつゲルである.本研究では,弾性波速度のうちレイリー波速度とS波速度が小さく,かつ壊れにくいシリコーンゲル(以下ゲル)を用いることで,“音速の壁”を突破することに成功した.そのうえで,摩擦係数のすべり速度依存性を調べたところ,S波速度を超えるとともに摩擦係数が急激に上昇することが分かった.また,ゲル表面の変形形状や内部応力分布が,S波速度以上で質的に変化した.さらに,動弾性理論をもとに定常状態における解析解の導出を試みたところ,摩擦を採り入れた形で解析解を求めることができ,その解析解によって実験結果をある程度説明することができた.思い付きで始めた研究であったが,超音速すべり摩擦という新しい分野を切り拓くことができた.しかしながら,慣性の効果を考慮した弾性流体潤滑理論の構築や,境界による弾性波の反射を採り入れた解析,定常状態の安定性に関する議論など,実験結果を説明するための理論的アプローチがまだまだ不足している.現象の解明を目指した,さらなる研究が必要である.

22 0 0 0 OA Quark考

- 著者

- 藤井 かよ

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.12, pp.989-992, 1973-12-05 (Released:2020-10-23)

- 著者

- 木村 達也 山田 智秋

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.290-292, 1993-04-05 (Released:2019-12-05)

22 0 0 0 OA 不思議累々

- 著者

- 森川 雅博

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.10, pp.661, 2016-10-05 (Released:2017-04-21)

巻頭言不思議累々

22 0 0 0 OA ついに拓かれた1,000テスラ物性科学への道――電磁濃縮法の世界記録の達成

- 著者

- 中村 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.6, pp.346-354, 2020-06-05 (Released:2020-10-14)

- 参考文献数

- 39

強磁場マグネットと聞いて多くの方が思い浮かべる装置は,研究室での運用が可能で1~10 T程度の磁場を発生できる,市販の電磁石や超伝導マグネットではないだろうか.国内では,それ以上の強磁場は東北大学金属材料研究所の31 T定常ハイブリッドマグネットや,東京大学物性研究所等の75 T非破壊パルスマグネットによって発生できる.これらはソレノイドコイルに電流を流して繰り返し磁場発生ができるマグネットである.物性研究所では,これらとは全く異なる発想で,磁場発生後にマグネットが破壊されることと引き換えに100 T以上の磁場発生が可能な「破壊型」パルスマグネットの開発に長年にわたって取り組んできた.中でも,300 T以上の磁場を発生できる電磁濃縮法を用いた装置は物性研究所でしか運用されていない世界唯一の装置である.電磁濃縮法では数mmの空間に再現性良く磁場を発生できるため,1,000 T級の磁場を用いた物性研究を目標とした技術開発が1970年代から進められてきた.その結果,1995年には550 T,2002年に620 T,2008年には730 Tの最高磁場に到達し,これまでに600 Tに至る磁場下において磁性体やナノカーボン物質を対象とした物性研究が行われた.しかし,1,000 Tを凌駕する超強磁場の発生には,磁場発生電源(コンデンサバンク)の根本的な見直しと,信頼性のある超強磁場測定法の確立という,2つの大きな壁を乗り越える必要があった.そのため,2010年度より開始された新プロジェクトでは,コンデンサバンク電源,電源からの電流が集約される集電板,主コイルのクランプ装置など電磁濃縮法装置の構成要素すべてを刷新し,1,000 T級の磁場発生が可能な総エネルギー5 MJの装置が2018年に完成した.これらの大規模な装置開発と並行して,筆者は1,000 Tを超える磁場の効率的な発生方法を提案した.最適な実験パラメータを数値計算によって探索した結果,磁束濃縮前の初期磁束を抑制することによって,磁束濃縮を行うライナーの最終的な内径がより小さくなり,発生する最大磁場が増加することが示された.しかし,磁場計測に使用されてきたピックアップコイルによる誘導起電力測定では,電磁ノイズの影響や測定リード線の絶縁破壊などにより,従来より小さい径に発生する超強磁場を計測することは困難であった.そこで,筆者は磁気光学的手法であるファラデー回転法を用いた磁場計測プローブを開発した.総エネルギー5 MJの新型電磁濃縮法装置を用いて初期磁束がある程度抑制された下での実験を行ったところ,2018年4月18日に1,200 Tの磁場発生・計測に成功し,電磁濃縮法によって1,000 Tの壁を越えるという長年の宿願が成就した.1,000 T級の超強磁場による効果は,室温の熱エネルギーや物質中でのファンデルワールス結合エネルギーを凌駕し,電子のサイクロトロン運動が原子間隔程度にまで小さくなる.そのため,超強磁場特有の新現象・新機能が現れるだけでなく,既存の強磁場物質科学研究の枠組みを超えて,化学反応や生命科学などの分野との融合的な研究が芽生えることが期待できる.

22 0 0 0 OA 公害問題に現われた科学的方法論の限界

- 著者

- 宇井 純

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.12, pp.955-960, 1980-12-05 (Released:2008-04-14)