- 著者

- 西園 昌久 牛島 定信 松口 良徳 野入 敏彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.11, pp.1091-1096, 1971-11-15

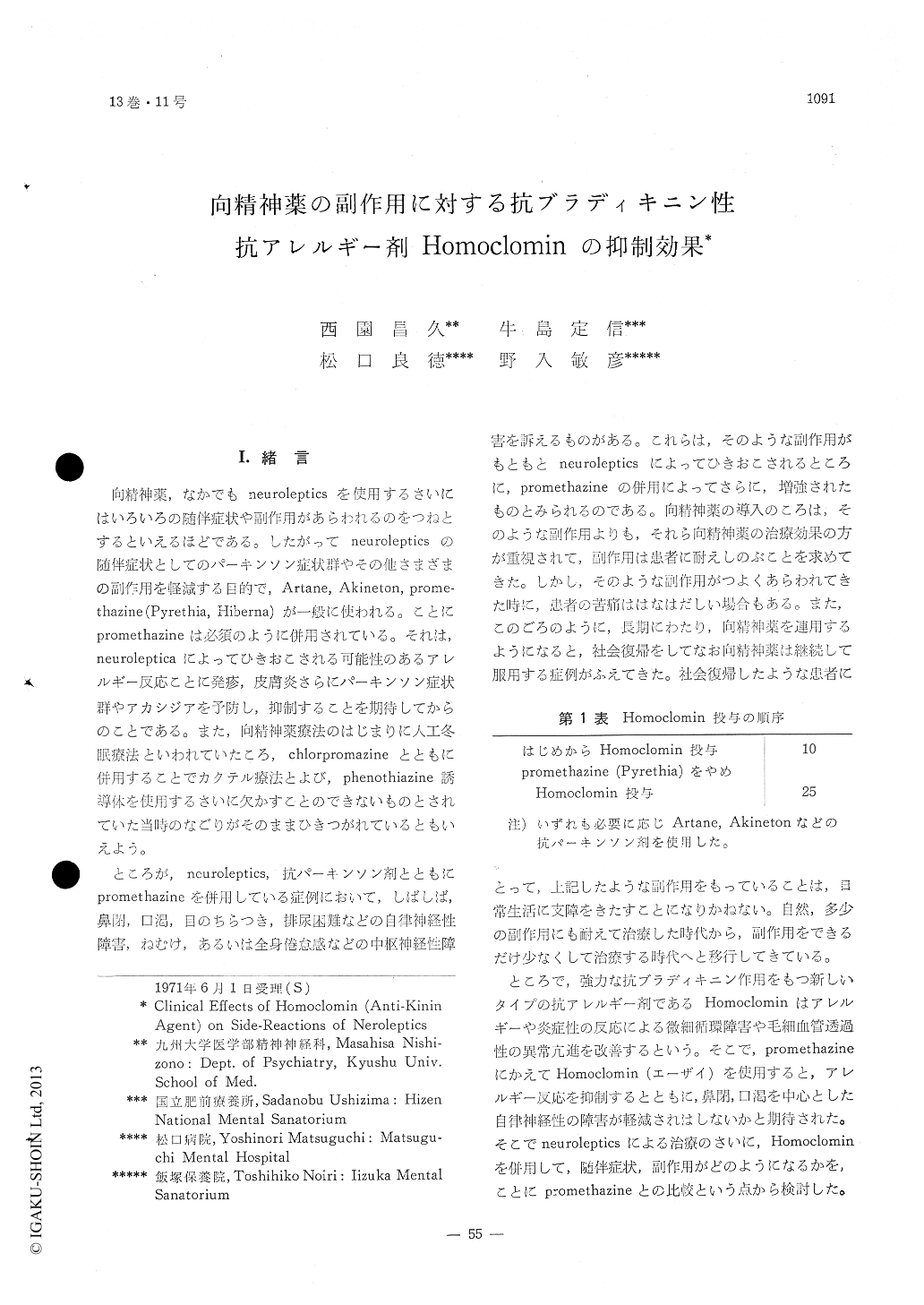

Ⅰ.緒言 向精神薬,なかでもneurolepticsを使用するさいにはいろいろの随伴症状や副作用があらわれるのをつねとするといえるほどである。したがってneurolepticsの随伴症状としてのパーキンソン症状群やその他さまざまの副作用を軽減する目的で,Artane, Akineton, promethazine (Pyrethia, Hiberna)が一般に使われる。ことにpromethazineは必須のように併用されている。それは,neurolepticaによってひきおこされる可能性のあるアレルギー反応ことに発疹,皮膚炎さらにパーキンソン症状群やアカシジアを予防し,抑制することを期待してからのことである。また,向精神薬療法のはじまりに人工冬眠療法といわれていたころ,chlorpromazineとともに併用することでカクテル療法とよび,phenothiazine誘導体を使用するさいに欠かすことのできないものとされていた当時のなごりがそのままひきつがれているともいえよう。 ところが,neuroleptics,抗パーキンソン剤とともにpromethazineを併用している症例において,しばしば,鼻閉,口渇,目のちらつき,排尿困難などの自律神経性障害,ねむけ,あるいは全身倦怠感などの中枢神経性障害を訴えるものがある。これらは,そのような副作用がもともとneurolepticsによってひきおこされるところに,promethazineの併用によってさらに,増強されたものとみられるのである。向精神薬の導入のころは,そのような副作用よりも,それら向精神薬の治療効果の方が重視されて,副作用は患者に耐えしのぶことを求めてきた。しかし,そのような副作用がつよくあらわれてきた時に,患者の苦痛ははなはだしい場合もある。また,このごろのように,長期にわたり,向精神薬を連用するようになると,社会復帰をしてなお向精神薬は継続して服用する症例がふえてきた。社会復帰したような患者にとって,上記したような副作用をもっていることは,日常生活に支障をきたすことになりかねない。自然,多少の副作用にも耐えて治療した時代から,副作用をできるだけ少なくして治療する時代へと移行してきている。

1 0 0 0 OA 第16回日本医学教育学会総会および大会〈プログラムと予稿集〉

- 著者

- 西園 昌久 高橋 流里子 対馬 節子 松永 智子 福屋 靖子 土屋 滋 大貫 稔 高橋 美智 浅野 ふみぢ 小松崎 房枝 鈴木 小津江 平山 清武 中田 福市 鈴木 信 壁島 あや子 名嘉 幸一 鵜飼 照喜 福永 康継 浪川 昭子 高田 みつ子 岩渕 勉 森脇 浩一 加藤 謙二 早川 邦弘 森岡 信行 津田 司 平野 寛 渡辺 洋一郎 伴 信太郎 木戸 友幸 木下 清二 山田 寛保 福原 俊一 北井 暁子 小泉 俊三 今中 孝信 柏原 貞夫 渡辺 晃 俣野 一郎 村上 穆 柴崎 信吾 加畑 治 西崎 統 大宮 彬男 岩崎 徹也 奥宮 暁子 鈴木 妙 貝森 則子 大橋 ミツ 川井 浩 石川 友衛 加世田 正和 宮澤 多恵子 古賀 知行 西川 眞八 桜井 勇 三宅 史郎 北野 周作 竹洞 勝 北郷 朝衛 橋本 信也 斉藤 宣彦 石田 清 畑尾 正彦 平川 顕名 山本 浩司 庄村 東洋 島田 恒治 前川 喜平 久保 浩一 鈴木 勝 今中 雄一 木内 貴弘 朝倉 由加利 荻原 典和 若松 弘之 石崎 達郎 後藤 敏 田中 智之 小林 泰一郎 宮下 政子 飯田 年保 奥山 尚 中川 米造 永田 勝太郎 池見 酉次郎 村山 良介 河野 友信 G. S. Wagner 伊藤 幸郎 中村 多恵子 内田 玲子 永留 てる子 石原 敏子 河原 照子 石原 満子 平山 正実 中野 康平 鴨下 重彦 大道 久 中村 晃 倉光 秀麿 織畑 秀夫 鈴木 忠 馬渕 原吾 木村 恒人 大地 哲郎 宮崎 保 松嶋 喬 桜田 恵右 西尾 利一 森 忠三 宮森 正 奥野 正孝 江尻 崇 前沢 政次 大川 藤夫 関口 忠司 吉新 通康 岡田 正資 池田 博 釜野 安昭 高畠 由隆 高山 千史 吉村 望 小田 利通 川崎 孝一 堀 原一 山根 至二 小森 亮 小林 建一 田中 直樹 国府田 守雄 高橋 宣胖 島田 甚五郎 丸地 信弘 松田 正己 永井 友二郎 向平 淳 中嶌 義麿 鎮西 忠信 岡田 究 赤澤 淳平 大西 勝也 後藤 淳郎 下浦 範輔 上田 武 川西 正広 山室 隆夫 岡部 保 鳥居 有人 日向野 晃一 田宮 幸一 菅野 二郎 黒川 一郎 恩村 雄太 青木 高志 宮田 亮 高野 純一 藤井 正三 武内 恵輔 南須原 浩一 佐々木 亨 浜向 賢司 本田 麺康 中川 昌一 小松 作蔵 東 匡伸 小野寺 壮吉 土谷 茂樹 岡 国臣 那須 郁夫 有田 清三郎 斎藤 泰一 清水 強 真島 英信 村岡 亮 梅田 典嗣 下条 ゑみ 松枝 啓 林 茂樹 森 一博 星野 恵津夫 正田 良介 黒沢 進 大和 滋 丸山 稔之 織田 敏次 千先 康二 田中 勧 瓜生田 曜造 尾形 利郎 細田 四郎 上田 智 尾島 昭次 大鐘 稔彦 小倉 脩 林 博史 島 澄夫 小池 晃 笹岡 俊邦 磯村 孝二 岩崎 栄 鈴木 荘一 吉崎 正義 平田 耕造

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.145-173, 1984-06-25 (Released:2011-08-11)

1 0 0 0 第16回日本医学教育学会総会および大会〈プログラムと予稿集〉

- 著者

- 西園 昌久 高橋 流里子 対馬 節子 松永 智子 福屋 靖子 土屋 滋 大貫 稔 高橋 美智 浅野 ふみぢ 小松崎 房枝 鈴木 小津江 平山 清武 中田 福市 鈴木 信 壁島 あや子 名嘉 幸一 鵜飼 照喜 福永 康継 浪川 昭子 高田 みつ子 岩渕 勉 森脇 浩一 加藤 謙二 早川 邦弘 森岡 信行 津田 司 平野 寛 渡辺 洋一郎 伴 信太郎 木戸 友幸 木下 清二 山田 寛保 福原 俊一 北井 暁子 小泉 俊三 今中 孝信 柏原 貞夫 渡辺 晃 俣野 一郎 村上 穆 柴崎 信吾 加畑 治 西崎 統 大宮 彬男 岩崎 徹也 奥宮 暁子 鈴木 妙 貝森 則子 大橋 ミツ 川井 浩 石川 友衛 加世田 正和 宮澤 多恵子 古賀 知行 西川 眞八 桜井 勇 三宅 史郎 北野 周作 竹洞 勝 北郷 朝衛 橋本 信也 斉藤 宣彦 石田 清 畑尾 正彦 平川 顕名 山本 浩司 庄村 東洋 島田 恒治 前川 喜平 久保 浩一 鈴木 勝 今中 雄一 木内 貴弘 朝倉 由加利 荻原 典和 若松 弘之 石崎 達郎 後藤 敏 田中 智之 小林 泰一郎 宮下 政子 飯田 年保 奥山 尚 中川 米造 永田 勝太郎 池見 酉次郎 村山 良介 河野 友信 Wagner G. S. 伊藤 幸郎 中村 多恵子 内田 玲子 永留 てる子 石原 敏子 河原 照子 石原 満子 平山 正実 中野 康平 鴨下 重彦 大道 久 中村 晃 倉光 秀麿 織畑 秀夫 鈴木 忠 馬渕 原吾 木村 恒人 大地 哲郎 宮崎 保 松嶋 喬 桜田 恵右 西尾 利一 森 忠三 宮森 正 奥野 正孝 江尻 崇 前沢 政次 大川 藤夫 関口 忠司 吉新 通康 岡田 正資 池田 博 釜野 安昭 高畠 由隆 高山 千史 吉村 望 小田 利通 川崎 孝一 堀 原一 山根 至二 小森 亮 小林 建一 田中 直樹 国府田 守雄 高橋 宣胖 島田 甚五郎 丸地 信弘 松田 正己 永井 友二郎 向平 淳 中嶌 義麿 鎮西 忠信 岡田 究 赤澤 淳平 大西 勝也 後藤 淳郎 下浦 範輔 上田 武 川西 正広 山室 隆夫 岡部 保 鳥居 有人 日向野 晃一 田宮 幸一 菅野 二郎 黒川 一郎 恩村 雄太 青木 高志 宮田 亮 高野 純一 藤井 正三 武内 恵輔 南須原 浩一 佐々木 亨 浜向 賢司 本田 麺康 中川 昌一 小松 作蔵 東 匡伸 小野寺 壮吉 土谷 茂樹 岡 国臣 那須 郁夫 有田 清三郎 斎藤 泰一 清水 強 真島 英信 村岡 亮 梅田 典嗣 下条 ゑみ 松枝 啓 林 茂樹 森 一博 星野 恵津夫 正田 良介 黒沢 進 大和 滋 丸山 稔之 織田 敏次 千先 康二 田中 勧 瓜生田 曜造 尾形 利郎 細田 四郎 上田 智 尾島 昭次 大鐘 稔彦 小倉 脩 林 博史 島 澄夫 小池 晃 笹岡 俊邦 磯村 孝二 岩崎 栄 鈴木 荘一 吉崎 正義 平田 耕造

- 出版者

- Japan Society for Medical Education

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.145-173, 1984

1 0 0 0 病識と病態

病識の理解をめぐる今日の状況 筆者のように,操作的診断法が開発され,一般化する以前に精神科医になった者にとっては,病識の理解は精神科診断を進めていく上できわめて重要なことであった。操作的診断法が普及した今日でも,病識という言葉が消え去ったわけではない。米国精神医学会治療ガイドライン「精神医学的評価法」(日本精神神経学会監訳)1)の中の「精神状態の検査」の項の中に,「さらに,治療方針や適切な治療場所の選択について決まったことを伝えるために,患者の病識,判断力,抽象的な思考力についての成績を得る」と記載されている。ただ,病識の定義や意味については何も論じられてはいない。 そもそも,我々が学んだ病識の概念はJaspers K3)の説明に基づくものであった。Jaspersは,患者の疾病体験に対する態度の中で,あらゆる症状や病気全体の種類も重きも正しく理解されているのを病識と呼んだ。病の存在に対する自覚を欠くということは人格のはなはだしい歪みなしには起こらないと考えられ,病識欠如を精神病とし,病識出現を精神病の寛解とする臨床的判断がなされた。その意味で病識の統合失調症の診断上の意義は高かった。

- 著者

- 中川 敦夫 西園 昌久 サルトリウス ノーマン 大野 裕 中根 允文 佐藤 光源

- 出版者

- 日本精神神経学会

- 雑誌

- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.5, pp.355-357, 2002-05-25

- 被引用文献数

- 3