5 0 0 0 非特異的腰痛

はじめに 非特異的腰痛の頻度については,2001年にThe New England Journal of Medicineに発表されたDeyoらの論文1)では80%程度と報告されており,頻度の非常に高い臨床的概念である.しかし,その概念・病態については,いまだ明確でない点が多いのが現状である.腰痛の症状と単純X線所見が必ずしも相関しないことは,以前から認識されていた事実である.すなわち,単純X線所見やMRIなどの画像所見があまり診断の役に立たないような腰痛症を非特異的腰痛と分類してきた経緯があり,下肢症状を有するような腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症,重篤な脊椎病変の可能性(重度骨粗鬆症,腰椎圧迫骨折,腫瘍,感染,炎症性疾患,先天奇形など)を除外したものを総じて非特異的腰痛としてきたのである.腰痛症診断において,こうした簡単に時間をかけずに診断可能な画像診断などを重視してきたことが,非特異的腰痛をめぐる諸問題を生じさせてきた根底にあるように感じている.しかし,これも「非特異的腰痛:non-specific low back pain」という用語そのものが,欧米のプライマリーケア医により提唱されてきた概念であることを考えると,致し方がないとも考えられる.プライマリーケア医における腰痛症診療では,red flagsを除外することが最優先課題であると考えられるし,それ以外の腰痛に関しては,彼らにとってはある程度似通った運動療法や薬物治療となるため,詳細な確定診断を急ぐ必要性が乏しかったのではないかと思われる. そういった意味では軽視されがちな非特異的腰痛であるが,わが国の腰痛症診療を考えると,多くの腰痛症患者はこの非特異的腰痛にて病院を受診し,適切な治療を希望されているわけである.したがって,こうした腰痛に関してもまた正確な診断を行い,引き続く適切な治療を行う必要があるのである.また,医療保険システムの違いが大きいとはいえ,本邦ではこうした腰痛症患者に対してはじめから専門医である整形外科医院やクリニックで診療を行っているという診療上の大きなメリットがある.本稿では,わが国における腰痛症診断の実態調査として山口県腰痛study3)のデータを示しながら,非特異的腰痛のわが国の現状について報告する.また,丁寧な診察や問診などの重要性について述べるとともに,診断に基づく適切な腰痛症治療の可能性について示していきたいと考えている.

2 0 0 0 Klippel-Feil症状群

- 著者

- 清水 敬親

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.418-421, 2015-04-25

歴史的報告 1912年にフランスのMaurice KlippelとAndré FeilがL. Josephという46歳のtailorの貴重な剖検例を報告した1).彼は慢性的な腹痛と繰り返す胸水貯留を患っていた.彼の外見は特徴的で,“極端に短い首・毛髪線の低さ”が目立っていた.死亡前の臨床診断は,胸膜炎・肺うっ血(肺水腫)・腎炎であり,タンパク尿・頻脈を呈し,やがて死亡した.剖検では,心肥大,腎臓の変形とともに異常な形態の脊椎をもっていることが明らかとなった.頭蓋頸椎移行部は奇形を呈し,多少の頸椎屈曲・伸展はできたが,回旋は不能であった.脊柱はたった12個の脊椎骨で成り立っていた.KlippelとFeilはこれらの所見を「肋骨が頭蓋底から生えている先天性頸椎欠損」と解釈し,“cervical thorax”と呼んだ.胸椎後弯,胸腰椎側弯も観察されたという.要約すれば,頭蓋頸椎移行部を含む全脊椎に先天性と思われる癒合椎や脊柱変形がみられ,内臓奇形をも伴っていたきわめてまれな症例,ということである.

2 0 0 0 頸椎症と自律神経障害

- 著者

- 朝比奈 正人

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.133-138, 2017-02-25

はじめに 胸髄には交感神経節前神経,仙髄には副交感神経節前神経(脊髄中枢)が存在し,これらの神経に連絡する経路は頸髄を下行するため,頸髄病変によりこれら下行路が障害されると自律神経障害を呈する.自律神経症候が最も注目される脊髄疾患は脊髄損傷であろう.脊髄損傷の急性期には,血圧低下(脊髄神経原性ショック),尿閉などの排尿障害,便秘・便失禁などの直腸障害,発汗減少などを呈する.また,慢性期にみられるautonomic dysreflexia(膀胱刺激や内臓刺激,体性刺激により高血圧,頭痛,発汗,徐脈などが誘発される発作性の異常)は,脊髄損傷患者のリハビリテーションや介護を行ううえで大きな問題となる.一方,頸椎症は日常臨床で遭遇することの多い疾患であり,脊髄神経根あるいは脊髄の障害により多彩な症候を呈する.頸椎症性脊髄症は自律神経脊髄下行路の障害により自律神経症候を呈するが,関心は低く,研究も少ないのが現状である.本稿では,臨床において脊椎症性脊髄症における自律神経症候に焦点をあて概説する.

2 0 0 0 日本人のアライメントの正常値—頸椎

- 著者

- 鈴木 秀和 遠藤 健司 松岡 佑嗣 西村 浩輔 関 健 堀江 真司 前川 麻人 小西 隆允 山本 謙吾

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.265-269, 2017-04-25

はじめに 成人脊柱変形患者は社会の高齢化に伴い増加し,脊椎矢状面アライメントに関する知見の重要性は増している.加齢による姿勢変化は,胸椎が後弯化し頸椎前弯が増強する傾向にあり,頸椎症の発症に大きく関与することが知られているが1,2,13),骨盤を含めた全脊椎アライメントと頸椎アライメントに関する定量的解析は多くなされていない.頸椎形態は,直線状,S字状,すべりの存在など多様性があり,頸椎前弯の計測法にもさまざまなものがある6).C2-7角は,途中の形態が不明となり前弯の形成の程度が不明となるため,C2-7角で頸椎矢状面アライメントを述べることにも問題があるといわれてきた9).また,頸椎矢状面アライメントは年齢,性差や個体差があるため,正常の定義,病的アライメントの解釈を明確に決めることは難しい11).1968年,石原8)は頸椎弯曲指数(石原指数)を用いて頸椎アライメントの性差,年代による変化があることを述べた7,8)が,徐々に,全脊椎矢状面アライメントとの関連が明らかになり,頸椎アライメントの概念は変化しつつある.近年,日本人を対象にYukawaらは626人の性別,年代別に全脊椎矢状面アライメント計測と,1,200人の頸椎矢状面アライメントと頸椎可動域(range of motion:ROM)を示した11,12).頸椎前弯の消失や後弯発生は,C2-7sagittal vertical axis(SVA)やT1椎体の傾斜と大きな関連があり,頸椎症発生は隣接脊椎のアライメントに強く影響を受ける2,4).本稿では,日本人のデータより得られた健常人の頸椎矢状面アライメントと全脊椎矢状面アライメントとの関係について述べる.

2 0 0 0 首下がり症候群のリハビリテーション

- 著者

- 白土 修 遠藤 達矢

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.11, pp.957-962, 2015-11-25

はじめに 首下がり症候群(dropped head syndrome:DHS)は,頸部伸筋群の筋力低下が主因である頸部の垂れ下がり症状(chin-on-chest deformity)が発生する後弯変形の特殊病態である1).症状としては,飲み込みの悪さからくる摂食困難や洗面の不自由があり,頸部痛を訴える場合も多い.前方注視困難により歩行に支障が生じるなど日常生活にさまざまな困難をきたし,QOLを大きく低下させる. DHSに関する報告は,1886年Gowersの重症筋無力症例が初めてである.原因疾患として,運動ニューロン疾患,多発性筋炎,筋ジストロフィー,多系統萎縮症,パーキンソン症候群,頸椎症,Machado-Joseph病,甲状腺機能低下症,進行性核上性麻痺,脳梗塞など多岐にわたる5,9,17,21).そのため,DHSを診察する場合,その鑑別を行うことが必要である.背景に治療可能な種々の疾患が存在することを考慮して専門医の判断を仰ぐことも必要である. 原因となる基礎疾患がある場合,その治療が必須である.特に神経内科的疾患の場合,内科的コントロールがとれていることが重要である.外科的介入も報告がみられているが,効果は報告によってさまざまであり,統一した結論に至っていない22).頸椎症によるDHSに対しては,手術療法が有効であったという報告も散見されるが,限界があるという意見も多い.しかし,手術による頸椎alignmentや頸部不安定性の改善は,患者の生活の質の向上に有益である場合もある4,16,18,24). 保存療法・観血的療法のいずれも,リハビリテーション(以下,リハと略す)がADLやQOL向上,姿勢改善に有効である場合がある.本稿では,DHSの報告例を再検討し,病態や姿勢の特徴を踏まえリハの可能性について述べる.

はじめに 腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ(ヘルニコア®)を用いた椎間板内注入療法(以下,コンドリアーゼ療法)が本邦で認可され,新しい椎間板内酵素注入療法として,その普及が期待されている.コンドリアーゼ療法を紹介する際に,しばしば話題に上るのが,1980年代に北米を中心として世界的に盛んに施行されていたキモパパイン椎間板内注入療法(以下,キモパパイン療法)である3).キモパパイン療法に対する評価のほとんどは,「アナフィラキシーショック,横断性脊髄炎や重度の腰痛などの重篤な副作用の発現により,施行されなくなった」という内容のものである.しかしながら,これらの評価は,適切な科学的解析のもとに下された結論といえるのであろうか? 筆者が渉猟し得た限りでは,キモパパイン療法を科学的に完全に否定している資料は見当たらない. キモパパイン療法が北米で全盛を迎えていた1980年代の初めに,これを本邦に導入することにひときわ情熱を傾けていたのが,当時千葉大学整形外科教授の井上駿一先生であった.井上先生の強力なリーダーシップのもと,千葉大学を中心にキモパパイン療法の基礎的臨床的研究が本邦においても盛んに行われた5,6,11,12).筆者も当時,大学院生として,その研究に加わっていた15〜17).1987年に井上駿一先生が研究半ばで急逝されたため,本邦におけるキモパパイン研究は,ややその勢いを失いかけた感はあった.しかしながら,その後も研究は継続され,Phase Ⅲ臨床試験までが行われた1).その結果は,十分に満足すべきものであり,重篤な合併症はなかったと記憶している.しかしながら,本邦でのキモパパイン療法の臨床使用が認可されることはなく,その後,コンドリアーゼ療法が登場するまでの約30年間は,キモパパイン療法が話題に上がることはほとんどなくなった. 今回,本邦におけるキモパパイン療法の基礎的臨床的研究を史的に考察した.確かに,キモパパイン療法そのものは歴史的な存在であろう.しかし,今後の発展が期待されるコンドリアーゼ療法の臨床的な効果を議論するうえで,キモパパイン療法との比較は,有益な情報をもたらすと考える.その意味で,本稿では,キモパパインとコンドリアーゼとの比較を加味して執筆を行った.

はじめに 脳脊髄液(cerebrospinal fluid:CSF)は,頭蓋-脊柱管内においてくも膜と軟膜の間すなわちくも膜下腔と,上衣層に囲まれた脳室および脊髄中心管を満たす無色透明な液体である.正常では脳脊髄液の細胞数は5個/mm3以下である.CSFの全量は成人で常時100〜150mlに保たれている.CSFの1日の産生量が400〜600ml(0.35ml/min)であることを考えると,1日に3〜4回生理的吸収路を介してCSFは入れ替わる計算になる39). CSFの存在意義については,古くから諸説が論じられている.その中で,脳脊髄は外面も内面(脳室)もCSFに完全に浸る状況から,生じた浮力により自重を効果的に減少させる役割(神経根・硬膜の緊張緩和)36),また頭蓋脊椎への機械的刺激に対するクッション材的役割が重要とされる.一方,最近ではCSFに含まれる物質の分子レベルの働きについても研究が進んでおり,CSFに流入した脳実質の細胞外液ならびに上衣細胞・脈絡上衣などに由来する種々のサイトカインや物質が,呼吸や動脈性拍動15),そして上衣細胞の繊毛運動などで生じるCSF流を利用して反発性軸索ガイダンス因子,増殖因子などの物質の運搬・交換そして拡散,さらには免疫反応防御システム,脈管新生など脳の栄養・代謝に深く関わることが明らかにされている21,22).すなわち,CSFはその組成を調節することで脳の健康維持にも欠かせない存在となっている17). 通常CSFは,産生,循環,吸収が相互に連関して機能することで一定量が保たれている.成人のCSF総量を約140mlとすると,その内訳は脳室に30ml,脳くも膜下腔に80ml,脊髄くも膜下腔に30mlと推測される35).ちなみに,中枢神経系(central nervous system:CNS)の間質液(interstitial fluid:ISF)は280ml存在する.したがって,CNSに関わる水の動態を考える場合,ISFについても詳細に検討する必要がある.特に,CNSは唯一リンパ系が存在しない組織であることから,ISFにおける水の収支バランスに密接に働く脳動脈周囲の血管周囲腔(perivascular space:PVS)を介する特別な排導機序は,リンパ系に相当するシステムを代償する.これは,脳白質血管周囲のアストログリア終足に高発現する膜輸送タンパク質水チャンネル(aquaporin channel:AQP)33)を基軸にした実質から可溶性タンパク質・代謝産物などを血管にスムーズに排除するシステムで,睡眠中に稼働するglymphatic system14)またはglymphatic clearance pathway16)と呼ばれる.同システムに関する基礎研究2,14,16)は,脳アミロイド血管症やアルツハイマー病などの発症機序との関連解明を受けて,臨床研究として現在大きな期待が寄せられている.なお,PVSは細動脈でVirchow-Robin腔と交通する. 一方,CSFの収支バランスを考える場合,従来からその吸収首座とされる脳硬膜くも膜顆粒の本態解明は緊喫の課題である44).また,CSFのリンパ系吸収路については,頭蓋底領域とは別に脊髄硬膜外レベルでの作動確認20,24)もCSF循環にとって検証すべき課題とされている.著者らは,CH40微粒子活性炭,indigocarmine,およびindocyanine green(ICG)を新しいCSFトレーサーとしてヒト組織を含む注入実験に用いることで,CSF経リンパ吸収路の構造的特徴とその吸収動態について検討をこれまで試みてきた24,28).特に,脊髄領域でのCSF吸収とリンパ管系との関係については,硬膜-神経根周囲の髄膜に局在する篩状斑を介する脈管外通液路(extravascular fluid pathway)19,29,30)ならびに硬膜外リンパ系(epidural lymphatic system:EDLS)4,25)との連関機能の重要性,さらに両者の組織学的特徴を明らかにしたことで,CSFがいかにして髄膜バリア(図1)を生理的逸脱して硬膜外リンパ管に吸収されるか,という長年の疑問に対して髄膜脈管外液路30)の存在証明で1つの答えを示した.他方,近年YamadaはCSF動態をMRIで画像化するTime-SLIP法を応用したCSF dynamics imaging45)を開発し,特に古典的なCSF循環概念,すなわちCSFが産生部位から吸収部分に向かって川のように流れる第3循環説が事実と異なることを実証した臨床的意義は大きい43,45). CNSの細胞外液や脳室系のCSFの生理的量的バランスを保つために必要なシステムのいずれかの構造・機能が破綻すると,CSFでは過剰な貯留状態を呈して水頭症,逆にそれが減少ないしは異常な漏出状態を呈すれば低髄圧症候群(脳脊髄液減少症)・脳脊髄液漏出症,一方ISFでは,血管周囲腔での通過障害として脳浮腫やアルツハイマー病,遺伝性脳小血管病(cerebral small vessel disease〔SVD〕)34)などの病態がそれぞれ引き起こされると考えられている14,16,42). 最近,これらの病態解明に取り組む関連学会においてCSF循環の再考が叫ばれる中,第14回日本正常圧水頭症学会(2013)の特別講演での佐藤修東海大学名誉教授の提言は注目された.佐藤は最新の研究成果7,32,33,43)に触れ,上矢状洞付近でのCSF吸収は定説とは異なり主経路でなく,むしろ頭蓋底部,鼻腔からのリンパ系吸収,また脊髄レベルからの吸収路のほうが重要であると結論づけ,大きな反響を呼んだ. 本稿では,正常状態でのCSF循環(産生,吸収)について最新の知見を踏まえて概説するが,特に脊髄膜に局在する前リンパ管通液路(prelymphatic channel:PLC)19,26,30)を介するCSF経リンパ吸収路について紹介する.また,自家所見から脳脊髄液減少症および特発性正常圧水頭症の発症機序についても最後に考察したい.

1 0 0 0 姿勢と運動の神経機能解剖—概観

はじめに 姿勢の制御,ならびに体幹四肢の骨格筋の運動を制御するのは,4つの要素である.すなわち,大脳皮質ならびに脳幹から下行する運動系経路,小脳,大脳基底核,ならびに脊髄の運動系(前角ニューロンと介在ニューロンからなる分節回路)である.このことはよく知られているところであろう.しかし,これらの構造の相互の連結については,脊髄の臨床に携わる外科医たちには意外に正しく認識されていないことがある.その結果として,機能・生理学やモニタリングの意義解釈に関するディスカッションが間違った方向に進んでいることもあるので,再整理しておくことに意義があると考える.

1 0 0 0 Lasègue徴候

原 著 Ernest-Charles Lasègue(1816-1883)はフランス人であり,フランス語ではラセーグではなくラゼーグと発音する.Lasègue徴候の原著は,自分が指導教授となった弟子Forstの博士論文である2,3,5).Lasègueは,坐骨神経痛では坐骨神経を圧迫すると坐骨神経に沿った痛みが起こり,膝関節を伸展したまま股関節を屈曲しても誘発できると記載している5).Lasègue徴候の方法は,2つの手技からなる3).患者を仰臥位にし,力を抜かせる.検者の手を患者の踵にあてて片脚を持ち上げ,膝関節は伸展したまま股関節を屈曲させる.患者は坐骨神経に沿った痛みを訴え,股関節を屈曲できなくなる(図1).次いで,膝関節を屈曲し,踵をおしりのほうにゆっくりずらして股関節を屈曲させると痛みがない(図2)場合に陽性とする.ForstではなくLasègueがこの徴候の発案者であり,この徴候は坐骨神経が引き伸ばされることによると弟子De Beurmannは記載した2).

1 0 0 0 頸椎症と紛らわしい脳血管障害

はじめに 四肢にしびれ感を自覚する日本人は加齢とともに増加し,国民生活基礎調査では本邦の50歳代の約3.8〜4.6%10),救急外来受診患者では7.9%にみられる11).しびれ感のほかに麻痺があれば脳卒中を疑い,強い痛みがある場合は脊髄疾患を疑うことは比較的容易である.主訴がおよそしびれ感単独で外傷なく1カ月以内の発症である症例を抽出すると,そのうち短期間で症状が悪化し得る疾患と判明した症例は13.2%含まれ,内訳は脳血管障害80.7%,頸椎症と頸椎ヘルニア7.0%,その他の脊髄疾患5.3%であった11). 頸椎症と脳血管障害は中高年に発症するありふれた疾患で,しびれ感の鑑別として重要である.頸椎症は神経根症と脊髄症に分類され,前者は頸部痛を伴って障害高位に従った知覚障害と脱力がみられる.後者は上肢のしびれ感で始まり,長経路徴候として下肢に異常がみられる.一方,脳血管障害は片側上下肢に同時に広がるしびれ感や麻痺が突然起きるのが通常で,鑑別は容易であることが多い.しかし,脳血管障害には,頸部痛を伴って軽微な神経症状を呈する延髄梗塞や,しびれ感や脱力が限局した部位にのみ現れて頸椎症を思わせるcheiro-oral-pedal症候群,precentral knob梗塞があり,ときに鑑別が必要となる.脊椎画像で障害高位が存在しても,神経症状と障害髄節の神経徴候とが合致しない場合は,頭蓋内疾患を疑う必要がある. 本稿では,特に頸椎症と鑑別を要する感覚障害を呈した代表的頭蓋内疾患(脳血管障害)の3型を提示し,解説する.

1 0 0 0 かゆみと脊椎脊髄疾患との関係は?

はじめに かゆみは「掻かずにはおられない行動を引き起こす不快な感覚」とされ,日常臨床においてしばしば訴えられる症状であり,通常,皮膚疾患や代謝性・内分泌性などの内科疾患が原因となる2,6)(表1).神経疾患ではあまり前景に立つ症状ではなく,原因として見逃されやすい.しかし,前回取り上げた帯状疱疹では痛みが注目されるが,持続性のかゆみが訴えられることがある7).さらに,多発性硬化症や視神経脊髄炎では一時的反復性のかゆみが訴えられることがしばしばあるし,その他の脊髄炎や脊髄腫瘍による症例報告も散見される8). 一方,これとは別に,かゆみが脊椎脊髄疾患を悪化させる可能性がある.KiraとOchi5)はアトピーが関連した平山病について報告しており,筆者らは平山病患者が高率にアトピー性素因(と高IgE血症)を伴うことを見出した4)が,さらに,若年者においてアトピー性皮膚炎と軽度の頸椎症性変化とが関連していることも明らかにした3).これらの病態的関連は未解明であるが,アトピーに関連する病理過程が硬膜や脊椎の物理的特性を変化させるのではないかと思われるほかに,かゆみに対し頻回に引っ掻く動作をする際の首の前屈動作が影響しているのではないかとの仮説も立てている1).平山病における臨床情報の積み重ねからは,患者がギター愛好家で首を繰り返し前屈しているとか,サッカーのヘディングを頻回に行ったとか,頸部動作が誘因の1つと考えられる症例にしばしば遭遇する1). 本稿では,かゆみに対する首の動作が頸椎症性脊髄症を悪化させたのではないかと強く疑われる症例(症例1)と,アテトーゼ型の脳性麻痺に伴う頸椎症性脊髄症により左体幹のかゆみが出現し,かゆみに対する首の動作により脊髄症が悪化したと思われる症例(症例2)を紹介する.

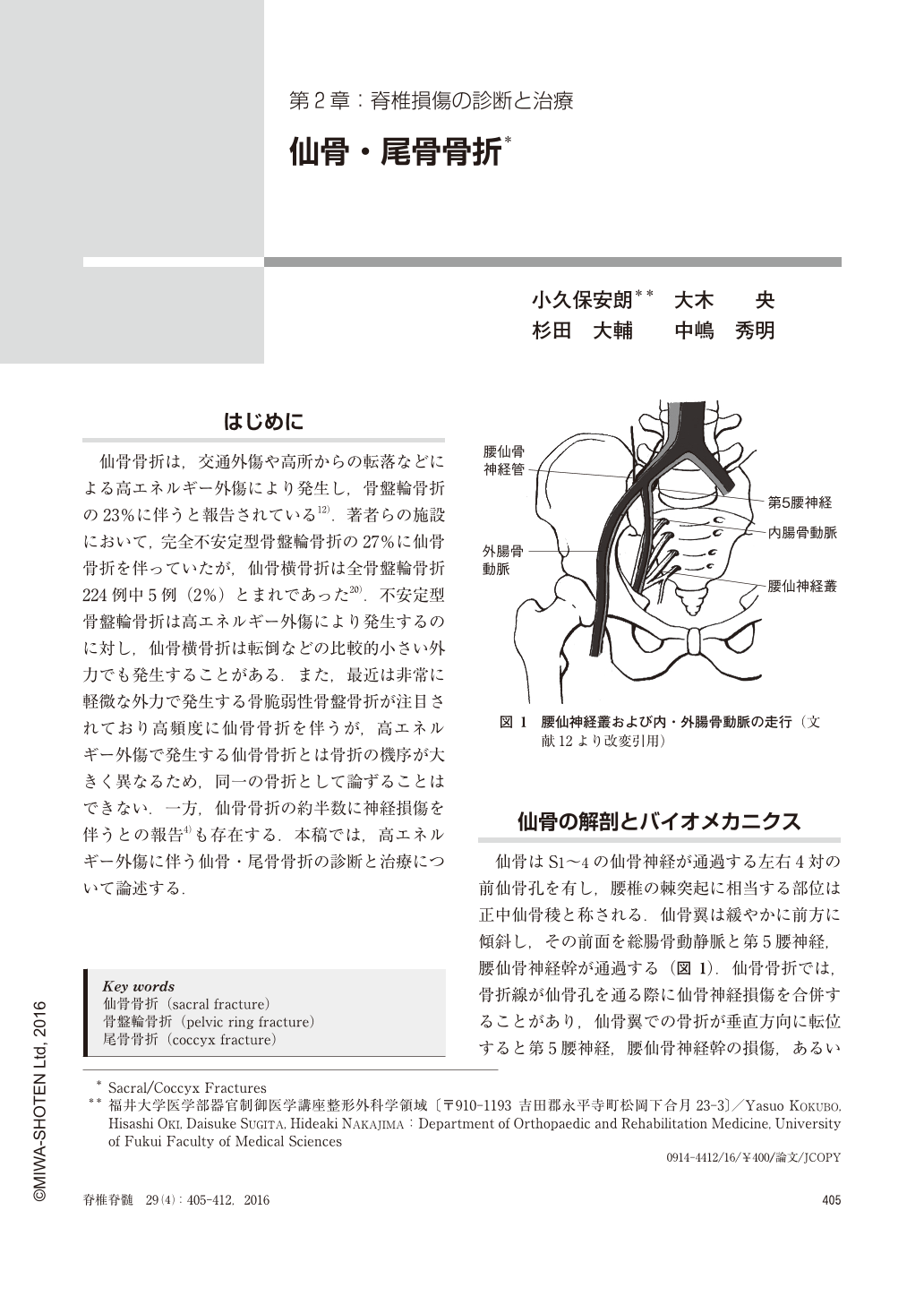

1 0 0 0 仙骨・尾骨骨折

- 著者

- 小久保 安朗 大木 央 杉田 大輔 中嶋 秀明

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.405-412, 2016-04-25

はじめに 仙骨骨折は,交通外傷や高所からの転落などによる高エネルギー外傷により発生し,骨盤輪骨折の23%に伴うと報告されている12).著者らの施設において,完全不安定型骨盤輪骨折の27%に仙骨骨折を伴っていたが,仙骨横骨折は全骨盤輪骨折224例中5例(2%)とまれであった20).不安定型骨盤輪骨折は高エネルギー外傷により発生するのに対し,仙骨横骨折は転倒などの比較的小さい外力でも発生することがある.また,最近は非常に軽微な外力で発生する骨脆弱性骨盤骨折が注目されており高頻度に仙骨骨折を伴うが,高エネルギー外傷で発生する仙骨骨折とは骨折の機序が大きく異なるため,同一の骨折として論ずることはできない.一方,仙骨骨折の約半数に神経損傷を伴うとの報告4)も存在する.本稿では,高エネルギー外傷に伴う仙骨・尾骨骨折の診断と治療について論述する.

- 著者

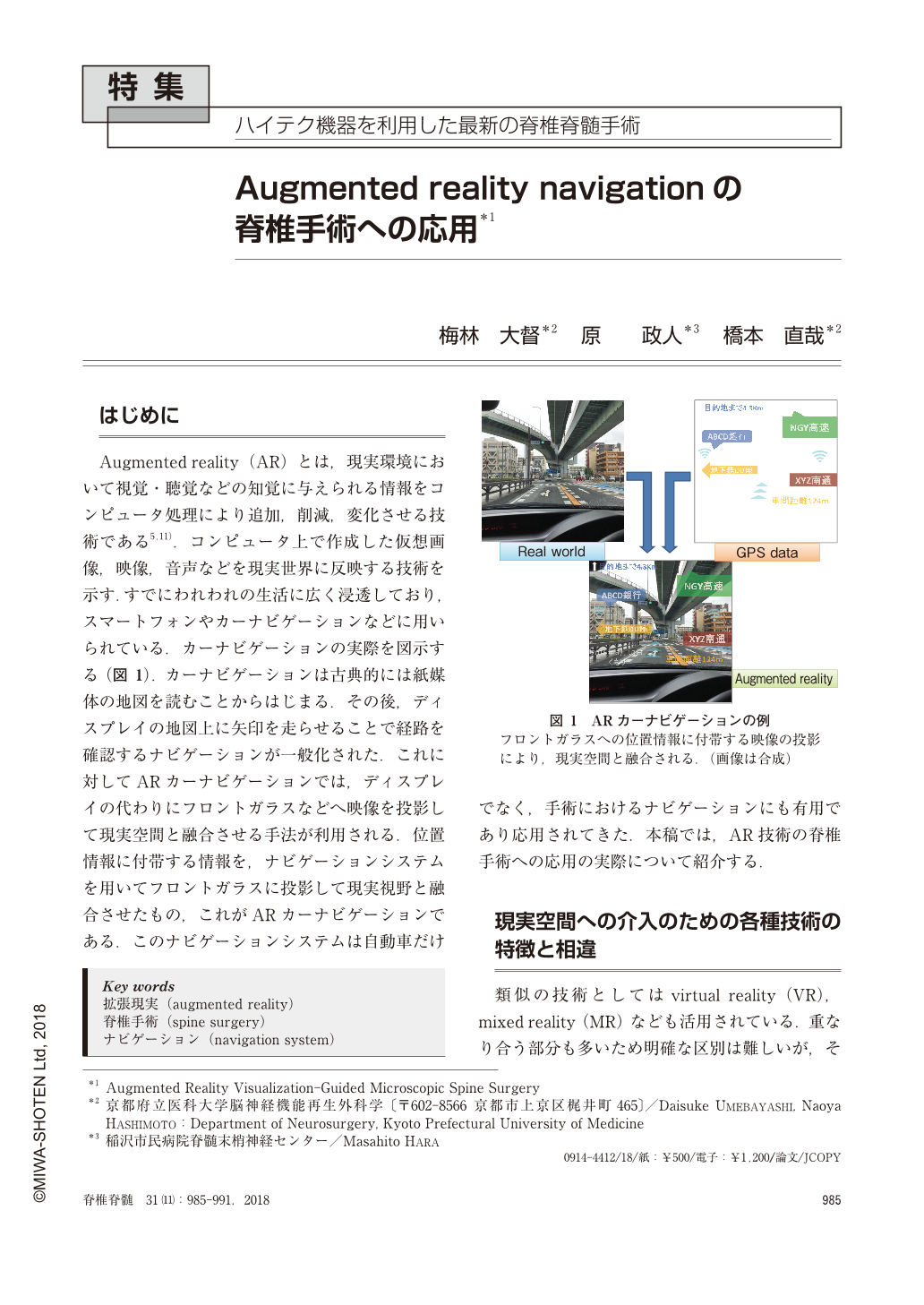

- 梅林 大督 原 政人 橋本 直哉

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.11, pp.985-991, 2018-11-25

はじめに Augmented reality(AR)とは,現実環境において視覚・聴覚などの知覚に与えられる情報をコンピュータ処理により追加,削減,変化させる技術である5,11).コンピュータ上で作成した仮想画像,映像,音声などを現実世界に反映する技術を示す.すでにわれわれの生活に広く浸透しており,スマートフォンやカーナビゲーションなどに用いられている.カーナビゲーションの実際を図示する(図1).カーナビゲーションは古典的には紙媒体の地図を読むことからはじまる.その後,ディスプレイの地図上に矢印を走らせることで経路を確認するナビゲーションが一般化された.これに対してARカーナビゲーションでは,ディスプレイの代わりにフロントガラスなどへ映像を投影して現実空間と融合させる手法が利用される.位置情報に付帯する情報を,ナビゲーションシステムを用いてフロントガラスに投影して現実視野と融合させたもの,これがARカーナビゲーションである.このナビゲーションシステムは自動車だけでなく,手術におけるナビゲーションにも有用であり応用されてきた.本稿では,AR技術の脊椎手術への応用の実際について紹介する.

1 0 0 0 Cobb症候群

- 著者

- 関 俊隆 飛驒 一利

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.390-393, 2015-04-25

Cobb症候群とSpinal arteriove-nous metameric syndrome Cobb(コブ)症候群は神経皮膚症候群の1つであり,脊髄動静脈シャント(spinal arteriovenous shunts:SAVS)と椎体や皮膚などに発生した血管病変が同一の髄節に認められる疾患である.1915年にStanley Cobb(1887-1968)が,突然の背部痛および対麻痺で発症した8歳の男児の症例を報告したことに始まる3).この男児は左背部にポートワイン母斑と,同じ髄節レベルに脊髄血管腫が認められた.しかし,本文中の手術所見および手術シェーマから推測すると,脊髄血管腫ではなくSAVSであったと思われる. Cobb症候群と同様に顔面や網膜の血管奇形に脳の血管奇形が合併する場合があり,合併する脳の血管奇形がAVSの場合をWyburn-Mason(ワイバーン・メイソン)症候群11),静脈奇形の場合をSturge-Weber(スタージ・ウェーバー)症候群10)と呼んでいる.これらの症候群は脳や脊髄の同一分節の異なる部位に複数の血管奇形が認められる場合を指しており,近年ではmetameric syndromeとして考えられている6).脳病変におけるmetameric syndromeは,AVSの場合はcerebrofacial arteriovenous metameric syndrome(CAMS)2),静脈奇形の場合はcerebrofacial venous metameric syndrome(CVMS)9)に分類され,さらにこれらは3つの領域に分けられている.また,脊髄にAVSを合併するCobb症候群は,spinal arteriovenous metameric syndrome(SAMS)として考えられるようになってきている7).ヒトの脊髄は31の髄節に分かれており,8対の頸髄,12対の胸髄,5対の腰髄,5対の仙髄,そして1対の尾髄からなっている.そのため,Cobb症候群(SAMS)はSAMS 1からSAMS 31に分けることができる7).

1 0 0 0 Tinel徴候

- 著者

- 長尾 聡哉

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.297-299, 2015-04-25

Tinel徴候とは,末梢神経損傷が回復途上にあることを示す徴候であり,銃創後の末梢神経損傷手術例について初めて報告がなされた.第一次世界大戦中にあたる1915年,ドイツの生理学者Paul Hoffmann(1884-1962)とフランスの神経学者Jules Tinel(1879-1952)によって相次いで報告されたことから3,11),ドイツ語圏ではHoffmann-Tinel徴候とも呼称されている.前述の文献によれば,同徴候は「神経走行に一致した部位を末梢側から中枢側へ指で軽く叩打していくと,神経線維の再生部位に一致して異常感覚を生じる」と記載されており,Hoffmannは異常感覚をeine prickelnde Empfindung(チクチク感)と表現し,英訳者であるBuck-Gramckoらはcreeping sensationと訳している4).また,Tinelは異常感覚をfourmillement(蟻走感)と表現し,Kaplan7)はこれをtinglingと英訳している. 本徴候は,知覚神経再生の際に軸索の再生が髄鞘の再生に先行するため,先端は無髄で機械的刺激に対して鋭敏であることに起因すると考えられている.本徴候は受傷後早期には出現せず,受傷後3〜4週から出現する.経時的に末梢へ移動し,中枢側から軽減していく場合は神経再生の進行を意味し,本徴候が移動せずに同じ部位に留まっている場合は再生が進まず損傷部に神経腫が形成されていることを示唆する.また,長期にわたって本徴候が出現しない場合は,末梢神経の機能再生は期待できず,予後が不良であることを意味している.

1 0 0 0 Patrickテスト

- 著者

- 帖佐 悦男

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.322-324, 2015-04-25

提唱名 Fabere sign(test),figure-four testと呼ばれることもある

1 0 0 0 脊髄梗塞

- 著者

- 佐藤 慶史郎 内山 剛

- 出版者

- 三輪書店

- 雑誌

- 脊椎脊髄ジャーナル (ISSN:09144412)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.103-106, 2016-02-25

はじめに 脊髄梗塞は,脊髄を支配する血管の血流障害により引き起こされる急性脊髄障害,脊髄実質の壊死である.急性脊髄障害の5〜8%,全脳卒中の1〜2%とまれな疾患である12).広い年齢層にみられるが,平均年齢は50〜60代とする報告が多い3,6,8〜11). 日常診療において出会う機会は多くはないが,その診断,治療には難渋することがあり,重篤な後遺症を残す場合もあるため,その病態,診断,治療に関して述べる.